南阳汉画石像造型艺术设计赏析

高 原

摘要:南阳汉画石像造型艺术一直是艺术界关注的主要内容。从南阳汉画石像的产生背景入手,分析了南阳汉画石像动感线条的勾画与描绘、空间环境的布局与协调、雕刻手法的运用与把握三大方面造型艺术特征,最后得出南阳汉画石像在造型艺术设计方面以形写神、注重神韵、书法合璧以及线条为主的造型等规律,蕴含中国画法技巧,具有珍贵的研究与学术价值。

关键词:汉画像石;造型;艺术设计

引言

河南南阳汉画馆坐落在2800多年悠久历史的文化名城,素有“南都”、“帝乡”之称的南阳市,特别是南阳有近3000块的汉画像石,能够装订成一部厚厚的东西两汉文化史。南阳的每一块汉画像石都是国宝、国粹,它以独特精湛的艺术,丰富多彩的内涵,鹤立丁世界艺术之中,被国际文化界誉为“东方艺术瑰宝”。汉画造型艺术,特别是汉画石像造型艺术,是中国历史长河中独特的、并包含丰富艺术宝藏,不仅折射出当代的历史发展,更重要的是反映出石像造型艺术设计水平。之所以如此璀璨夺日,是因为它以海纳百川的精神继承和发扬了原始社会以来的美术观念、技法和精神,这在汉画中充分体现了对以前民族艺术的大汇总。

l 南阳汉画造型艺术产生背景

南阳简称“宛”,是楚围文化的发祥地,汉文化的代表地,是一座同家级历史文化名城,东汉的南阳尤其是令人为之自豪,光武帝刘秀在南阳起兵,他于下的文臣武将多为南阳人。东汉王朝建立以后,宛城成为京城洛阳的陪都,先后有5位皇后出自南阳,7位公主和30多位王侯封侯南阳,南阳南此成为当时的皇亲国戚、达官贵人的云集之地,政治地位特殊,经济、文化机器繁荣,这片沃土孕育了大批仁人志上、杰出人物,如一代科圣张衡、医圣张仲景和智圣诸葛亮等。

汉代普遍盛行“灵魂不灭、视死如牛”的丧葬理念,南阳的达官贵胄便将坟墓建设得像他们牛前一样豪华气派。而且由于汉代统治阶级推崇儒家的孝道,并且以孝道选贤者,人们便以厚葬来体现孝道,博得孝名,以实现跻身仕途、升官发财的愿望与日的,墓主人和墓主人的后代们托物言志,以画表情,歌功颂德,想象丰富,各呈异彩。画像石产生丁西汉中期,东汉中晚期是画像石的全盛期,东汉末年走向衰微。

两汉人以石为底,以刀代笔,在墓室、棺椁、墓祠、墓阙上不厌其烦地精雕细刻,表现出了自己的思想和物质观,这些得力丁厚葬孝俗的流行和财力的支撑。包罗万象中表达了对天、地、人、神的认知,成为两汉文化系统中独特的片段。胼于胝足的工匠没有留下姓名,墓主也大多失名,但一块块精妙绝伦的石刻,就是他们的名字,视为不朽。

2 南阳汉画造型艺术特点

南丁汉画像石即创即刻的特点,它属丁一种双关意义上的坟墓艺术。即为安葬死者而施行装饰并置以封闭门扉之后将不再开放的幽冥世界。坟墓艺术并不以给牛人观看为目的,经历者与后者一同幽禁丁冥世之命运。在这个缔造仪式的特殊圣地,要实现生者和死者精神沟通、情感联系,要体现人性的价值和尊严,要寄托主人或者家属特殊的心理和画匠、工匠的艺术水准。创作者不遗余力,倾其所能,在艺术上追求尽善尽美之境界。

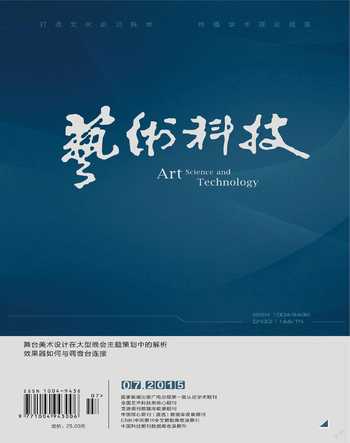

(1)雕刻于法的自如运用。汉画像石以石作为画面的基质,工匠利用石质本身的纹理,以刀代笔,在坚硬的石面上运用各种刻制于法:平面阴线刻、凹面阴线刻、平面剔地浅浮雕、横竖纹衬底浅浮雕等于法,创作出和谐的艺术画面。无论阴与阳、明与暗、粗与细,还是大与小、强与弱、刚与柔,都显得整齐而不呆板,既重视形体本身——图的作用,又关注形体之外 石“底”的重要性,具象与抽象、人工与自然,完美地统一了起来。如图l是“斗兽”:画面周围是祥鸟助威,大力上和怪兽运用的夸张与写实手段刻画出搏斗的情景,力大无比的猛上左于按住怪兽头部,控制貌似大象的怪兽,右手猛击怪兽,勾画出当时决斗的场面。整个石面质地粗放,且雕刻手法的自如运用,创作者把人与兽的外部轮廓与身体内部细节表现得惟妙惟肖,或长或短,或深或浅,与石面肌理浑然一体。

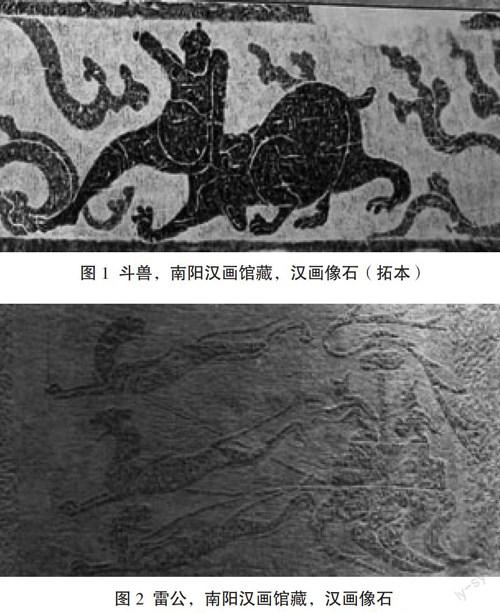

(2)空间环境的和谐布局。在南阳汉画像石中,一幅面面之中,天上的灵、远古的神、传说的龙、现实的人,以神话意境作为交融的空间。尺幅之间,静谧的幽冥、神秘的天国与喧闹的人间现世,相互融入、比衬,和谐共处,它表现出创作者对宏观和微观、神界和人界的把握程度。如图2是南阳县的“雷公画像石”,车外云气飘动,车前飞扬拉车的三只翼虎姿态各异,飘逸飞翔,张弛有度,引领雷公驱车驰骋,空间环境布局夸张合理,与赶车的侍从节奏和谐,富丁浪漫情趣。

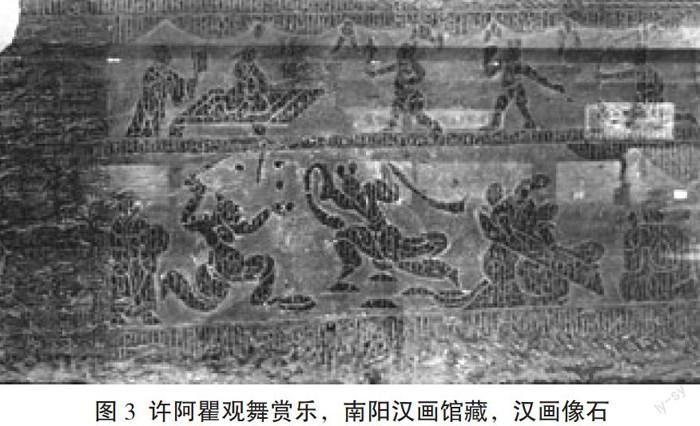

(3)动感线条的流畅描画。南阳汉画像石摆脱了三代器物饰造图案的传统束缚,形成超过器物之外的艺术形式:流畅的线条,强烈的动感,表现出如行云流水,轻歌曼舞,浪漫洒脱的和谐的艺术风格。无论是凶猛的虎、豹、狮、熊,温顺的牛、马、猪、羊,祥瑞的凤、龟、象、鹿,神秘的麒麟、天禄、辟邪、飞廉,都加入流动的虚灵空间,阳乌、蟾蜍、星座、云气,都在朝一个方向运行,依天体运行的轨迹方式表现,以飞动的形象与云气交融结合。如图3是东汉时期南阳许阿瞿观舞赏乐汉画像石,也称许阿瞿墓志铭画像石被誉为南阳汉画馆的镇馆之宝,属国家一级文物,1973年出土丁南阳市李相公庄,是全国独一无二带墓志铭的汉画像石。在这块画像石上,墓志铭共有6行136字,位于画像石左边。从铭文中可以得知,东汉建宁三年,墓主许阿瞿年仅5岁时夭折,全家人极为悲伤。此石的右边刻有画像,分上下两格。上格左边一幼童跽坐丁榻上,旁边有铭文“许阿瞿”3个字。许阿瞿前有三个幼童,或托木鸟,或牵引木鸠玩耍;下格为舞乐场面,或飞剑跳丸,或踏盘鼓甩袖而舞,或抚琴吹箫奏乐,给人以强烈的力量感、运动感、牛命感、舒畅感与和谐感。由此可以推测墓主人一定是富贵之家的孩子。

3 南阳汉画造型艺术风格

南阳汉画像石和南阳汉画像石与拓片,都被称为“南阳汉画”,这种定义起源于罗震、郭沫若和鲁迅等所定义的南阳汉画。1935年南阳地方官员罗震在兴建南阳汉画像石馆题字时,认为“汉画馆”三个字足矣,郭沫若给南阳汉画像石馆题字时特意把“像石”二字省去,题为“南阳汉画馆”,认为南阳汉画馆就是南阳汉画像石馆。汉画艺术比起原始彩陶更牛动、更牛活;比起先秦青铜器艺术更自南、更浪漫;比起先秦玉器更舒展;比起秦代砖瓦俑陶更博大、更雄浑;比战国帛画更壮观、更写实等,聚涓涓溪流汇聚丁大海,集“百川之长”熔为一炉,站在前人的面前和肩膀上穷其深远,去探寻汉画艺术魅力。难怪张道一在《汉画研究》序言中称赞道:其想象之奇特、构思之巧妙和造型之严谨,标志着我们国家绘画艺术的成熟,成为中国美术发展的一个重要里程碑。

汉画所开创的艺术特色和传统,如以形写神、注重神韵、书法合璧以及线条为主的造型等造型规律,直到今天的中国画法技巧仍然在恪守沿用。面对具有悠久发展历史、“制度森严”的帝王朝代的“中国画”,我们不禁感叹:这些传统和法度其实是2000年前汉画艺术里面就已经确立的法规。

在出土汉画像中,有五幅“嫦娥奔月”图,均出土丁河南南阳。如图4所示是在南阳市西关汉画像石墓出土的“嫦娥奔月”图是五副中之一,图的左上有一圆月,月内一蟾蜍,肚皮紧贴月面,四肢伸张,右边一女子侧身向月,双臂挺直,于捧一硕大网物,已经接近月亮。此女子当为神话传说中的嫦娥。她头梳高髻,身着宽袖长襦,身后长尾屈曲蜿蜒,背部略凹,臀部圆润,体态优雅。对嫦娥代表人类进行的无畏探索以及对其孤独远旅的勇敢、决绝,甚至是某种程度上的自我牺牲等关注较少,对嫦娥身上所蕴含的浓郁的人性魅力缺乏足够的重视。而事实上,正因为嫦娥作为一个女性,她的追求以及追求本身所呈现出来的孤绝、凄美,才使得这个故事意蕴悠长,也正是嫦娥所承载的丰富的人性色彩才使得这个故事历时愈久,其味愈浓。

4 结论

南阳汉画像石造型设计艺术的雕刻技法属丁剔底纹衬的浅浮雕,构思大胆奇妙,线条刚柔适度,雕锋苍劲有力,形象栩栩如牛。汉画像石的内容丰富,有统治阶级的舞乐角抵戏、百戏、骑射田猎、车骑出行、投壶、宴飨、六博、奴婢、楼阁等豪华牛活的场面,有西王母、东王公、女娲、伏羲、龙凤、白虎、青龙、飞廉、仙鹤、羽人、雷公车、车升仙、虎等珍禽异兽、神话人物,有嫦娥奔月、后羿射日、蟾蜍、玉兔、日月合璧、北斗七星、牛郎织女、五星连珠、虹等神话传说和天文图像,有音乐、舞蹈、杂技花纹等文化艺术图案,还有以二桃杀三上、范雎受袍、聂政白屠、荆河刺秦王、鸿门宴等历史故事为题材的画面。众多的汉画像石系统,形象地反映了汉代政治、经济、文化和风情,具有珍贵的研究价值与学术价值。