“蚁族”群体的媒介建构及其差异分析

马宇凡 陈岳芬

摘 要:本文运用内容分析法,对新浪新闻中心新闻、财经两个频道六年间(2009-2014)有关“蚁族”群体的报道文本进行量化分析,旨在探究大众媒介对该群体的建构方式并比较不同媒介的报道。在数据分析的基础上发现,党媒和市场化媒体在蚁族形象的建构上呈现出显著差异;无论是对“蚁族”群体的关注深度还是对“蚁族”个体的呈现程度,二者均明显不足。大众媒介的建构方式,对蚁族问题的顺利解决产生消极影响。

关键词:蚁族;媒介形象;建构;差异分析

中图分类号:G206 文献标识码:A 文章编号:1672-8122(2015)07-0036-04

一、研究背景

“蚁族”一词,源自廉思2009年所著《蚁族:大学毕业生聚居村实录》一书,它是对“大学毕业生低收入聚居群体”的典型概括,这一群体具有“大学毕业”、“低收入”和“聚居的生活状态”三个主要特征[1]。据中国教育在线发布消息,2015年,全国高校毕业生总数将达到749万人,比2014年增加22万人,创下历史新高[2]。毋庸置疑,连年递增的高校毕业生人数,使得“蚁族”群体不断扩大。自“蚁族”一词出现以来,这一群体便引发了媒体的广泛关注,其因困顿的生存环境还被称为继农民、农民工、下岗职工之后的第四大弱势群体[3]。

因此,对“蚁族”群体展开媒介形象的建构分析,有助于对该群体生存状况的了解。无论如何,媒介建构的“拟态环境”,终究是人们形成主观世界的中介,并且,在这个日益媒介化的现实世界中,媒介形象早已成为客观世界的组成部分,并对现实世界产生实质性影响。

依据廉思提出的“蚁族”概念及其特征,研究者检索、测试相关数据库收录的报道文本,发现:在慧科新闻数据库中,“蚁族”一词最早由《广州日报》于2009年9月19日报道中首次使用。

此后,随着媒体的不断报道,“蚁族”逐渐成为社会热词,学术界也开始了相关研究,大多聚焦于成因、对策研究,抑或生存状态、自我认知、心理问题以及就业、蜗居等议题,关注大众媒介对其进行形象建构的甚为少见,可见,该议题尚有拓展空间。

二、研究对象及方法

(一)研究对象

为探讨“蚁族”群体在我国大众媒介中的形象建构,本文选取新浪门户网站中新闻、财经频道上关于“蚁族”的报道为研究对象,主要基于两方面考虑:其一,新浪作为我国一家大型的综合性门户网站,拥有广阔的受众群和知名度,其新闻转载面覆盖了我国绝大多数新闻媒体的报道,这其中既包括《人民日报》《中国青年报》这样的党报大报,也包括《南方都市报》《京华时报》这样的市场化媒体,信息来源覆盖面广;其二,新闻、财经频道是重要报道转载的主要频道,“蚁族”群体的报道主要集中于其中。

此外,为了解不同媒介在“蚁族”形象建构中的差异,本研究比较分析党媒与市场化媒体,这是最有可能产生差异的两类媒体,从中亦可观察媒介双轨制背景下不同类型媒介对待弱势群体的立场、态度及其建构策略。

(二)取样方式

本研究采用内容分析法,对新浪新闻、财经频道中的“蚁族”报道进行抽样。在新浪新闻中心的高级搜索中,设定关键词为“蚁族”,搜索时段为2009年1月1日至2014年12月31日,并限定标题检索,共得到863篇报道。以系统抽样(等距抽样)方法抽取172篇样本,剔除35篇重复、无关或无法分析样本后,最终获得有效样本137篇。其中,64篇样本来自党媒,73篇样本来自市场化媒体(如表1所示)。

表1 有效样本分布

媒体属性 数量 百分比(%)

党媒 64 46.7

市场化媒体 73 53.3

总计 137 100

(三)类目建构

本研究根据以下五项指标对研究内容进行分类和编码:1.报道体裁:消息、通讯、评论、访谈、约稿和其它;2.消息来源:“蚁族”或其亲属、用人单位领导或同事、政府机构或官员、专家学者、租赁方、网民与群众、其它媒体和其它来源;3.报道主题:“蚁族”生活状态、“蚁族”群体发展情况、政府政策、社会舆论4大类;4.报道立场态度:分为对“蚁族”问题的态度、对“蚁族”自身的态度两个维度,正面态度计1分,中立态度计0分,负面态度计-1分,并统计对“蚁族”问题态度得分和对“蚁族”自身态度得分;5.个体呈现:媒体在报道“蚁族”问题时对“蚁族”个体的关注与呈现情况,从年龄、性别、学历、月收入、所在地区、未来打算6个方面编码。

(四)编码过程与相互同意度

为保证研究的科学性与准确性,依据里夫和弗雷德里克(Riff & Frederick,2010)对内容分析法相互同意度的说明[4],内容编码由两位编码员独立进行,并从137篇样本中随机抽取15篇样本测算编码员的相互信度,测量结果为0.92,在可接受范围之内。

三、研究发现

(一)报道量连年下降

媒体对“蚁族”的报道高峰出现在“蚁族”一词出现的最初两年,而在热度消褪之后的最近四年,媒体的报道量呈现出显著下降趋势,尤其在最近的2014年,只有4篇样本来自该年。由表2可知,报道量在2010年激增到顶峰,此后便显著下降,且基本保持着连年下降的趋势。

实际上,“蚁族”问题并未在2010年以后得到显著缓解,之所以在报道量上呈现显著下降的态势,主要是因为2010年乃“蚁族”一词出现的第二年,各方对“蚁族”的关注和讨论此起彼伏,尤其是2010年各地两会期间,有人大代表纷纷提出解决“蚁族”问题的提案,有些还前往实地看望“蚁族”甚至当场落泪,因而报道量在这一时期急剧增多。而2010年以后,“蚁族”一词热度已大不如前,媒体关注度便随之下降。

表2 有效样本年份分布

年份 数量 百分比(%)

2009 15 10.9

2010 79 57.7

2011 13 9.5

2012 15 10.9

2013 11 8.0

2014 4 2.9

总计 137 100

(二)报道体裁单一,消息来源多样

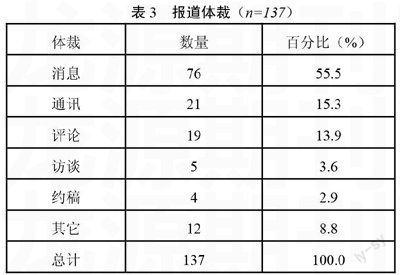

媒体在对“蚁族”进行报道时,采用的体裁虽然较为丰富,但超过半数的报道都是以消息的形式进行。从表3可以看出,消息体裁的报道76篇,占总数的55.5%,通讯和评论类分别为21篇和19篇,所占比例为15.3%和13.9%,访谈、约稿和其它类报道数量最少,三者共计21篇,占比15.3%。媒体较多采用消息这一相对简单的体裁,一方面是受新闻及时性的影响,另一方面也说明媒体对“蚁族”的关注大多只停留在较浅的事实层面。

表3 报道体裁(n=137)

体裁 数量 百分比(%)

消息 76 55.5

通讯 21 15.3

评论 19 13.9

访谈 5 3.6

约稿 4 2.9

其它 12 8.8

总计 137 100.0

与报道体裁的单一不同,“蚁族”报道在消息来源方面呈现出多样化的特征。从表4可以看出,以“蚁族”或其亲属、专家学者和政府机构或官员作为消息来源的报道分别为70篇、70篇和47篇,占比51.1%、51.1%和34.3%,三者成为最常采用的消息来源。这种消息来源的分布契合大众媒介的现状,“蚁族”及其亲属作为报道的主要对象,其提供的消息往往更加鲜活而贴合实际。专家学者、政府机构或官员在消息来源中占有较高比例,体现出大众媒介在新闻报道中的党性原则,同时也保持了报道的权威性和专业性。值得注意的是,来自与“蚁族”群体利益攸关的租赁方和用人单位领导或同事的来源占比较少,说明媒体较少关注报道主体的利益相关方。

表4 消息来源(n=137)

消息来源 数量 响应百分比(%) 个案百分比(%)

“蚁族”或其亲属 70 26.7 51.1

用人单位领导或同事 2 0.8 1.5

政府机构或官员 47 17.9 34.3

专家学者 70 26.7 51.1

租赁方 22 8.4 16.1

网民与群众 20 7.6 14.6

其它媒体 16 6.1 11.7

其它来源 15 5.7 10.9

(三)报道主题偏向多元

媒介关于“蚁族”的报道主题呈现出多元化的特征。由表5可知,涉及“蚁族”生活状态、社会舆论和“蚁族”群体发展情况的报道均较为丰富,三者分别为58篇、54篇和48篇,占比42.3%、39.4%和35.0%,而政府政策主题占比最少,只占17.5%。

表5 报道主题(n=137)

报道主题 数量 响应百分比(%) 个案百分比(%)

“蚁族”生活状态 58 31.5 42.3

“蚁族”群体发展情况 48 26.1 35.0

政府政策 24 13.0 17.5

社会舆论 54 29.3 39.4

报道主题呈现出的特点,与“蚁族”问题的现实状况密不可分。一方面,连年增加的毕业生人数和居高不下的房价,促使“蚁族”问题愈发明显,社会舆论对这一问题的讨论持续发酵,使得“蚁族”生活状态及相关的社会舆论占据多数;另一方面,“蚁族”问题自2009年提出以来至今不足6年,政府在这一问题上尚未形成统一有效的解决措施,自然地涉及政府政策的报道主题就较少。

尽管媒体对“蚁族”的报道影响着社会大众对该群体的形象建构,且一定程度上影响着政府决策者的感知[5],但受决策程序等方面的制约,“蚁族”问题应对政策的实施尚需时日,可喜的是,通过媒体的关注与报道,已有人大代表、政协委员甚至高层领导表示关注,并在不同场合发表看法和建议,“其社会地位与权力效能仍然是推动事态向有利方向发展的积极因素” [6]。

(四)不同属性媒体在报道态度上出现分化

在报道态度上偏向正面化、积极化。表6显示,报道呈现出对“蚁族”问题的态度得分总体均值为0.102,对报道中“蚁族”自身的态度得分总体均值为0.182,二者都为正数,表示正面化的总体倾向,不过,二者均与中立态度得分0距离较小,显示出客观中立原则对媒介报道的影响。此处,将“蚁族问题”与“蚁族自身”做出区分,后者指“蚁族”群体或个体。

表6 报道立场态度(n=137)

立场态度 M SD

对“蚁族”问题的态度 0.102 0.667

对“蚁族”自身的态度 0.182 0.358

进一步对比不同属性媒体在“蚁族”报道立场、态度上的差异发现,党媒和市场化媒体呈现出显著差异。由表7可知,在对“蚁族”问题的态度方面,党媒显示出了较高的正面偏向(M=0.227),而市场化媒体的态度则轻微偏向负面(M= - 0.007);在对“蚁族”自身的立场、态度方面,党媒与市场化媒体都偏向正面,不过,党媒的正面偏向(M=0.258)显然比市场化媒体的正面偏向(M=0.116)更明显。

大众媒介在报道“蚁族”时呈现出正面而又局部分化的态度,研究者认为主要有三方面原因:

首先,党媒注重报道的正面引导作用。故呈现出偏向正面的立场、态度。

其次,随着新闻专业主义教育的普及以及媒介市场化的加强,新闻的客观性原则备受重视,“蚁族”作为当下存在的社会问题,无论哪类媒体都不能忽视其症结,市场化媒体的负面偏向实乃客观报道的结果。

第三,“蚁族”与其他群体如新生代农民工一样,多数为80后甚至90后的青年人,社会通常对处于发展时期的青年人多采取包容态度,媒介报道总体倾向于正面[7],故而,市场化媒体对“蚁族”自身的态度上偏向正面。

表7 对不同媒体属性的“蚁族”报道立场态度的t检验(n=137)

立场态度 党媒

(n=64) 市场化媒体

(n=73) t

对“蚁族”问题的态度 0.227±0.666 -0.007±0.653 2.067*

对“蚁族”自身的态度 0.258±0.378 0.116±0.328 2.322*

注:*表示p < .05

(五)报道中“蚁族”个体形象弱化

大众媒介在报道“蚁族”时呈现出一个明显的特征,那就是“蚁族”个体形象模糊、弱化。从表8可以看出,在137篇样本中,明确交代了“蚁族”年龄、学历、月收入和未来打算的不足30%,只有性别及所在地受到较多关注,二者分别占比45.3%和69.3%。“蚁族”个体形象的弱化,一定程度上也说明了该群体话语权的缺失。

实际上,作为被采访者,“蚁族”只有在住房条件、收入状况、职业情况和未来打算上有一定的话语权,以此来表达自己的想法[8],一旦这种基本的话语权都得不到保障,其个体形象的建构也将更加弱化。

表8 报道涉及“蚁族”个体呈现的数量

“蚁族”个体呈现 数量 百分比(%)

年龄 25 18.2

性别 62 45.3

学历 40 29.2

月收入 31 22.6

所在地区 95 69.3

未来打算 32 23.4

本研究进一步分析不同媒体属性在“蚁族”个体呈现上的差异,如表9所示,发现两类媒体在性别、学历、月收入和所在地区上并无显著不同,但在“蚁族”年龄(χ2=10.860 p<0.01 Rc=0.550)和未来打算(χ2=6.216 p<0.05 Rc=0.403)上呈现出了明显差异。具体表现为,党媒所关注的“蚁族”群体集中分布在21~30岁之间,而市场化媒体对各个年龄段都有所关注;党媒中“蚁族”的未来打算主要保持着积极奋斗的姿态,而市场化媒体中,“蚁族”更多地表现出了对未来的迷茫。

表9 不同媒体属性的报道在“蚁族”个体呈现上的差异分析(n=137)

个体呈现 媒体属性 合计 χ2 Rc

党媒 市场化媒体

年龄 20岁或以下 0 4 4 10.860** 0.550

21-30岁 12 5 17

30岁或以上 0 4 4

性别 男 15 24 39 2.918 0.212

女 14 9 23

学历 高中或以下 0 2 2 2.583 0.246

本科或专科 19 14 33

硕士或以上 3 2 5

月收入 3000元或以下 14 12 26 4.910 0.370

3000-5000元 0 3 3

5000元或以上 0 2 2

所在地区 东部 32 35 67 2.514 0.161

中部 6 10 16

西部 2 7 9

港澳台或国外 1 2 3

未来打算 积极奋斗 12 5 17 6.216* 0.403

迷茫 3 9 12

打算退出 1 2 3

注:*表示p < .05 **表示p < .01

四、结 语

本研究发现,大众媒介在“蚁族”报道中对“蚁族”的形象建构能够较好地遵循客观中立原则,这将有助于“蚁族”问题的解决。与此同时,报道中也存在着一些不容忽视的问题。

(一)对“蚁族”群体的关注深度明显不足

现有的“蚁族”报道多为消息体裁,报道不可避免地丧失一定的深度和力度。特别是在高校毕业生人数逐年递增的情况下,“蚁族”问题的解决无疑面临着更大挑战,然而媒体报道却在“蚁族”一词热度消褪后呈现疲软态势。事实上,“蚁族”一词的出现虽然只有6年时间,但“蚁族”背后的问题却由来已久。大众媒介的报道作为权力阶层检视社会现状、形成决策的重要依据,在特殊的政治体制和制度环境下,其对社会管理者的“议题设置”作用对解决相关问题具有关键作用[6]。因此,媒体对这一群体的关注若仅停留在较为浅显的层面,将不利于问题顺利解决。

(二)对“蚁族”个体的呈现相当弱化

研究发现,作为报道对象的“蚁族”,其个体形象却得不到适当呈现,这无疑不利于受众形成具体的认知。“蚁族”作为社会转型期的一个独特群体,数量庞大却处境尴尬,他们曾是众人眼中的“天之骄子”,却因理想与现实的巨大反差而无所适从,这是“蚁族”有别于农民、农民工和下岗职工三大弱势群体的重要特征。若媒介建构未能真实、全面地呈现之,自然不利问题的解决。

(三)媒体形象建构的分化值得深思

不同属性媒体对“蚁族”进行着不同的建构,党媒和市场化媒体在立场、态度上的分化值得思考。

比较市场化媒体,党媒关注的“蚁族”范围狭窄很多,其实,“蚁族”的年龄越大说明存在的问题越严重,党媒的建构无疑存在回避问题、粉饰矛盾的可能。大众媒介经过日复一日的新闻选择和发布,影响着公众对当前事件的认识,当“蚁族”问题日益严重而媒介建构的形象却越趋正面时,其问题的解决可能更加遥遥无期。而只有当媒介抛弃不同属性带来的立场倾向,客观真实地反映“蚁族”问题时,这一年轻群体才有可能更顺利地摆脱“弱势”地位。

参考文献:

[1] 廉思.蚁族:大学毕业生聚居村实录[M].桂林:广西师范大学出版社,2009.

[2] 中国教育在线.2001-2015年全国高校毕业生人数(图)[EB/OL].2014-12-05.http://career.eol.cn/kuai_xun_4343/20141205/t20141205_1209695.shtml.

[3] 霍宝珠.“蚁族”的生存[J].中国工会财会,2010(3).

[4] (美)丹尼尔·里夫,斯蒂文·赖斯,弗雷德里克·G·菲克.内容分析法[M].北京:清华大学出版社,2010.

[5] 许可.弱势群体新闻报道的存在问题分析——以“蚁族”为例[J].新闻研究导刊,2015(3).

[6] 尹杰,杨晓晖.社会“媒介仪式”研究——以“蚁族”群体的媒介关注为例[J].传媒,2014(4).

[7] 董小玉,胡杨.新生代农民工的大众媒介形象建构[J].新闻界,2011(2).

[8] 姜跃忠.论新闻报道中“蚁族”话语权的缺失及媒体反思[J].当代电视,2010(12).

[责任编辑:东方绪]