游走于历史教学的真与实

王磊

[摘要]在初中二年级日常教学中,当分析《鸦片战争》这一课背景时,教师会更多地从英国资本主义发展、殖民扩张、英国非法进行鸦片贸易、中国禁烟运动这几个角度去讲述。然而,翻看一下其他版本的《中国近代史》就会发现,单从这些角度去叙述可能会让历史失真。但如果过多采用其他书籍的史料,又可能会影响教学目标的达成。笔者从一堂研讨课入手,试图在实际的课堂教学中,在历史教学的求真、务实之间找到一个平衡点。

[关键词]鸦片战争历史教学封贡制度通商制度

[中图分类号]G633.51[文献标识码]A[文章编号]16746058(2015)040091

作为教研组长,笔者组织了一次校级研讨课,重点是在展示一个真实的“鸦片战争”背景的同时,有效地提升学生从史料中获取信息的能力。开课教师选择蒋廷黻和徐中约的《中国近代史》作为参考资料,而组内教师对书中“鸦片战争”的相关史料进行收集和归纳,作为《鸦片战争》背景的补充。开课教师最终通过以下三个方面展示了鸦片战争的背景。

一、封贡制度和平等外交

教师首先给学生讲述了这样一个故事:1792年(乾隆五十七年),正值乾隆八十大寿,英国派马戛尔尼(Lord Macartney)为全权特使来华祝寿。马戛尔尼为这次来华做了精心准备,乘坐头等兵船,并带领卫队,准备给乾隆的礼物都是英国上等品。英政府特别嘱咐马戛尔尼:竭力迁就中国的礼俗,但必须体现中英的平等。然而当他来到中国,乾隆却把他当做一个藩属的贡使,要他行跪拜礼。马戛尔尼最初不答应,后来有条件地答应。其条件是:将来中国派使节到伦敦去,也必须向英王行跪拜礼;或是中国派官员向他所带来的英王的画像行跪拜答礼。中国不接受,他也就拒绝行跪拜礼。对此,乾隆帝很恼火,接见完毕,就要他离京回国。至于马戛尔尼所提出的要求也被拒绝了。这个故事选自蒋廷黻的《中国近代史》,教师讲完故事后问学生:你们从这则故事中了解到了什么信息?一位学生回答:“中国思想落后,中国皇帝无知、自大。”回答的学生大体也是类似的观点,经教师调查,有39名学生(班级总计49人)举手赞同这一观点。

接着,教师又给出乾隆、嘉庆的两段敕谕作为材料。

材料一乾隆赐给马戛尔尼的敕谕:“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无;特因天朝所产茶叶、瓷器、丝巾为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤,在澳门开设洋行,俾得日用有资,并沾余润。今尔使臣于定例之外,多有陈乞,大乖仰体天朝加惠远人,抚育四夷之道。”

——清乾隆帝致英国国王乔治三世的信函

材料二嘉庆皇帝给英国国王的绝交性敕谕:“尔国距中华过远,遣使远来,良非易事。且来使于中国礼仪不能谙习,重劳唇舌,非所乐闻。天朝不宝远物,凡尔国奇巧之物,亦不视为珍异……嗣后毋庸遣使远来,徒烦跋涉。”他还谕令两广总督,“倘一二年后该国又遣使奉表谢罪纳贡……不可令其再来京师,以省烦渎。”

——《清仁宗实录·卷320》

看完材料后,教师再次提问:“大家从清朝两位皇帝的敕谕中获得了哪些信息?”学生们几乎是异口同声回答:“清政府骄傲自大。”或谓之“落后、无知”。

这些材料在人教版教材中并没有给出,教师作了补充,学生从这些信息中确实了解了鸦片战争前中国与英国在外交上的几次交锋,并做出了自己的判断,这些判断在蒋廷黻的《中国近代史》也得到证实:“在十九世纪以前,中西没有邦交。西洋没有派遣驻华的使节,我们也没有派大使公使到外国去……还有一个缘故,那就是中国不承认别国的平等,到中国来的西洋人,我们总当做琉球人、高丽人看待。他们不来,我们不勉强他们。他们如来,必尊中国为上国而以藩属自居。”

二、通商制度和贸易往来

接着,教师又向学生描述了鸦片战争前英国来中国进行贸易的情况。在人教版《中国历史》七年级下册第二十课《明清经济的发展与“闭关锁国”》中也提及了清政府设置“广州十三行”代理海外贸易,但教师没有直接对这一制度展开叙述,而是引用了徐中约《中国近代史》中的内容:

材料一“在黄埔,货物转给其中一个行商,行商在无人竞争的情况下确定货物的价格;同样,洋商只能通过这位指定的行商采办货物,所有的采销合同均是在一年前订好的。”

——徐中约 《中国近代史:1600-2000,中国的奋斗》

材料二“交易季节始于秋初西南季风停息时,终于冬季的东北季风刮起期间,大约从10 月到1 月,持续三四个月。”

——徐中约 《中国近代史:1600-2000,中国的奋斗》

材料三“另外,当时前来中国贸易的商船要承担各色各样的苛捐杂税,主要分成三大类:船钞、各种规费、关税……‘规礼银则是性质非常复杂的极其不正规的收费,包括开舱费、验舱费、银两秤量和成色的差额费,以及一大堆其他名目的勒索。在1726 年官府接管规礼银之前,它们都落入了‘户部、丈量官员、银师和在场的其他人等的腰包——其时规礼银的报价由这些人随意确定……当时正规的关税是相当低的,大约在2%—4%之间,但海关官吏经常索取超过这一标准一倍的钱,勒索高达三四倍的事件也非罕见。这些费用通常由行商替洋商支付。”——徐中约 《中国近代史:1600-2000,中国的奋斗》

在出示这些材料后,教师再次提问:“从通商制度方面看,当时的中国存在什么问题?”有学生回答:“负责通商的地方官员腐败、规矩太多、时间太短。”有学生说:“收费太多,影响正常贸易。”等等,起来发言的学生的观点大致相同,教师再次就学生所述观点调查全班学生,49名学生都一致赞成以上说法。

三、鸦片贸易和禁烟运动

最后,教师给出了鸦片战争前英国对中国出口鸦片以及中国政府禁烟运动的相关材料。

材料一“请君莫畏大炮子,百炮才闻几个死?请君莫畏火箭烧,彻夜才烧二三里。我所畏者鸦片烟,杀人不计亿万千。君知炮打肢体裂,不知吃烟肠胃皆熬煎;君知火箭破产业,不知买烟费尽囊中钱。”

——《中国历史》八年级上

材料二湖广总督林则徐(1785—1850)也强调指出:“若犹泄泄视之﹐是使数十年后﹐中原几无可以御敌之兵﹐且无可以充饷之银。”

——《林则徐集·奏稿》。

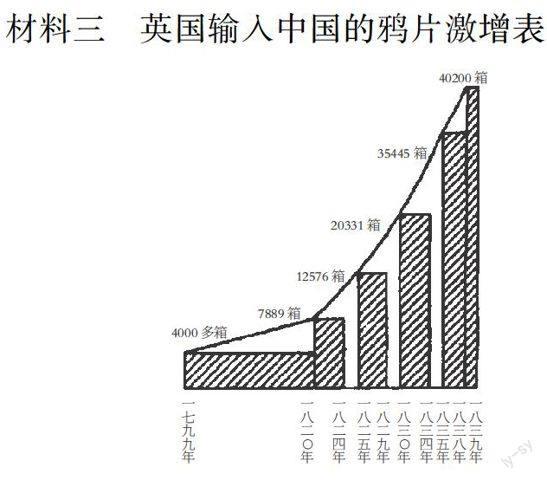

材料三英国输入中国的鸦片激增表

——《中国历史》八年级上

教师引导学生回到课本,将书中英国鸦片贸易及其危害的相关史实向学生展示并提问:“从三段材料中,你能获得哪些信息?”有的回答:“鸦片毒害中国人民。”有的则说:“鸦片导致白银外流,军队战斗力下降。”等等,教师再次进行统计,全班学生一致赞同以上观点。

课上到这里已是大半,所剩时间不多,鸦片战争的过程及影响已没有时间讲述。但是,教师在此时再次抛出一个有关背景的问题:“老师讲了一个故事,数段材料,围绕外交、通商、鸦片贸易展现了战争前的中英关系和贸易往来。大家听完、看完这些材料后,请说说鸦片战争爆发的原因有哪些?”一名学生答道:“英国的鸦片贸易和侵略野心。”另一名学生则说:“中国闭关自守,政府腐败落后。”还有学生说:“英国鸦片贸易和侵略野心确实是主要原因,但是中国自身封闭、落后的制度,腐败的政府也是一个原因。”其他学生纷纷点头赞同。

教师虽然用45分钟与学生共同探讨了鸦片战争的背景,文字材料涉及众多,看似有些拖沓,但笔者及听课教师却觉得这堂课值得回味。

回味一:史料丰富,史学味道浓郁

上课教师先后从蒋廷黻和徐中约的《中国近代史》及人教版《中国历史》七年级下册中选取了数段材料。字数总计千余,甚至还有文言文内容,但是经过教师的讲解,学生大多可以读懂其含义,而且在阅读完材料后,表达了自己的见解。教师只是统计学生对于回答赞成或反对的人数,没有加上自己或者书本上一些固有的评价。这样的课堂,氛围自由,也符合历史学的认知特点。而对史料进行分析评价,则仁者见仁、智者见智,充分鼓励学生自己找寻历史的真相。

回味二:史学思辨,回味真实历史

教师讲近代史,大多会渲染中国人民饱受侵略、不断反抗侵略的史实,于是乎,课堂上民族主义、爱国主义情绪高涨。这固然是情感、态度、价值观灌输所需要的,但如果没有一个客观的历史情境,往往会将学生带入盲目的民族主义情绪中去。这堂课虽没有热烈的课堂讨论氛围,也没有教师激昂的爱国主义情绪渲染,但从学生对鸦片战争原因的阐述中,学生能真正从民族自身存在的问题中找到战争爆发的内因,值得回味。

课后,笔者所在的教研组也对这堂课进行了点评和研讨,提出了一些值得反思的问题。

反思一:史料选择——主观、客观

课堂内教师所选史料来自于各种版本的《中国近代史》著作,有集体编著,也有个人专著。这些材料并非第一手史料,难免夹杂作者的情感因素,同时教师在选择史料时也有自己的好恶,影响史料的客观性,而学生相信教师,自然不会怀疑史料的真实性。所以,如何保证史料的客观性,确实是个难题。

反思二:教学效果——高效、低效

从现实的历史教学看,这堂课是否符合教学、考试的要求?学生在课堂上确实接触了大量史料,但是否大部分学生都能获取史料中的有效信息?仅凭个别学生的回答和统计学生支持率的方式,没法了解整体学情。有些教师直接点出:“这样的教学模式,对学生应对中考无太大进益。”这也是大部分教师所担心的。

这样的课堂探索,让组内的历史教师感受到了一股清新之风,但也不免担心脱离了教学的实效,这是当前初中历史教学难以把握的一个难点。而大多忙碌于教学中的历史教师总是在历史的求真与务实之间游走,很难找到一个完美的平衡点。

[参考文献]

[1]徐中约.中国近代史:1600-2000,中国的奋斗[M]. 北京:世界图书出版社,2013.

[2]蒋廷黻.中国近代史[M]. 上海:上海古籍出版社,1999.

(责任编辑庞丹丹)