王劲松 现实语境中的笔墨搭建

王劲松以笔墨为中心的创作方法及对传统美学的根蒂意识,结合颇具实验意味的形式搭建及当代性的创作语境,为水墨创作提供了一个独特的个案。在对自身水墨概念的构建中,王劲松延续了其一以贯之的对现实境地的观察视角,并通过笔墨的搭建为题材背后观念的传达提供了一个有效的途径,以一种更为隐喻、深入且耐人寻味的方式对社会现实以及身处其中并受其影响的人的精神状态加以呈现。

乍一观看王劲松的水墨作品,很容易单从视觉表征的层面轻率地将其归结为传统的又一个叛离者。然而,细观画面局部,在行笔落墨之间却分明能够察觉到隐现其中的功底。作品在颇具当代性的视觉架构背后,却于整体气质上存留了某种古典的意蕴。这意蕴所透露的信息似乎是多重的,关乎禅意、顿悟及诸如此类的情绪转化,它们均无比鲜明地指向一种本质上的东方精神。

“我是十分尊重和欣赏传统的,因为传统的美学和技艺是非常具有独特性的,其中所透露出的韵味与感觉与东方精神紧密相连,也是西方早期所不具备的。所以,我不想全盘抛弃传统,我不想做一个改革家,也不想做一个叛徒。这是我这些年来水墨创作的一个基本概念。”

在对水墨进行当代性转化的尝试过程中,王劲松坚持以笔墨为中心的创作方法及对传统美学的根蒂意识显现出一种对待水墨创作的严肃态度及专业精神。这种理念的形成或许在很大程度上源自于艺术家的国画教育背景。

“小时候参加省级连环画学习班,老师们都是画国画的,所以我从小接触的就是国画系统,上中专时也是偏向于这一类的学习。”在工作三年后,王劲松于1983年考取了浙江美术学院(现中国美术学院)国画系人物专业,开始接受系统专业的国画训练。彼时的浙江美术学院名家云集,包括王劲松在内的学子们受到诸如方增先、吴山明、刘国辉、吴宪生、冯远等传统国画大家的亲授,从而奠定了扎实的国画功底。

与此同时,在上世纪80年代的开放背景中,西方现代思潮的大量涌入不断影响甚至冲击着人们在文化艺术领域的固有观念。彼时尚在美院学习期间的王劲松正亲历着这场必然到来的变革,以新潮思想为导引的艺术观念促使包括王劲松在内的许多艺术学习者、实践者开始反观自身艺术创作的价值及意义。

显然,一味模仿传统的创作方式并不足以使作品具有艺术价值及现实意义,亦不能充分实现创作者自身观念传达的有效性。在意识到这一点之后,王劲松开始借鉴具有当代性特征的水墨概念进行创作。然而,传统的功底却在此时变为一种无法摆脱的束缚。“水墨存在一种师承关系,有一种习气在里面,这种习气经常会对自由创作产生限制。一入笔就是那种感觉,基本上画不坏,没有冲击力,无法充分表现自己的感觉。”

或许正是这样的原因促使王劲松在毕业后的初期创作中规避了水墨的形式,转而选择以油画的方式将自身彻底融入到现代绘画的概念之中。在此后相当长的一段时间内,王劲松的创作形式呈现出一种多元化倾向。以摄影、装置、行为等形式展开的实践为王劲松艺术观念的实现提供了充分的自由度及可能性。

然而,水墨仿佛是王劲松心底一个挥之不去的情结,注定要适时回归。“从1997年开始,我又在陆陆续续尝试水墨的创作,我既不把它当成一个西方的东西,也不把它当成一个传统的东西,只是以手感来进行建设。”

从作品的精神气息来看,王劲松在自身的水墨创作中保持着与传统美学的紧密联系。具体而言,其所追求的是一种大概念下的东方精神,这一美学线索上溯汉唐时期陶俑、石刻艺术的大气磅礴,下至南宋时期梁楷、明清时期徐渭、八大山人作品的汪洋恣肆,并涵盖中国古诗乃至禅宗思想的精神内核。

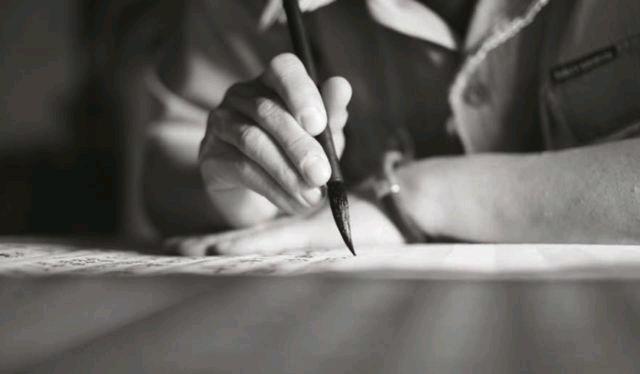

应当说,任何一种美学追求势必诉诸于艺术实践中的具体方法及由此带来的视觉表征。在具体创作手法上,王劲松并不采取写生的方式,亦不事先构画草图,而是讲求兴之所至,一气呵成。没有事先精密的匠心营造,画面效果的成功与否完全取决于片刻间的挥毫落墨。需要指出的是,这绝非全无章法的随意涂抹,而是技艺娴熟后的自由发挥。笔触的构成、韵味的实现依靠的不是苦心经营,而是水满则溢的修养沉淀。其背后透露的是一种存在于东方宗教概念中顿悟式的思维模式。

如此直抒胸臆的创作方式决定了王劲松水墨作品所具有的表现性、偶然性与不可复制性。从整体视觉效果看来,王劲松的画面往往以简洁有力的大笔触构成,不拘泥于细部的刻画,对黑白关系的强调、对比呈现出一种极富视觉冲击力的效果。以写为主的创作手法,彰显了一种主观情绪的在场。

与此同时,对“水”的思考与把握亦是王劲松在水墨实践中反复强调的方向。在他看来,存身于笔、墨、纸之间的水最为神奇。“古代人写《画论》的时候没有强调水的作用,但水可能是最重要的。水是中性的,它既柔弱又坚硬。从某种意义上而言,对水量大小的把握反映了一种把握世界的概念,这里面存在着禅意。”在王劲松那交织着自由笔触的黑白画面中,无色无形的水无处不在,并于水量变幻中调和着笔、墨、纸之间微妙的关系,强化着画面的空间感,从而生成一种独特的韵致。

当人们试图对王劲松这种带有当代性、实验性意味的水墨创作做出一个学术定义上的归类时,却不难发现这样做的牵强之处。因为王劲松的水墨创作既非抽象水墨,亦非观念水墨,与新文人画更是相去甚远。在这里,强行的界定似乎是徒劳而缺乏实际意义的,就如同王劲松从不会去思考艺术与否的问题一样。固步自封显然不是王劲松的风格,其在水墨创作中更不会画地为牢般地为自己设定条条框框。

尽管从未刻意在水墨创作中强调实验性,然而,“实验性”又是分明存在于王劲松的水墨创作之中的。除却对形式力度、黑白关系的强调,在对待传统的用笔规则方面,王劲松显然是以反叛、破坏的姿态出现的。其水墨作品在视觉表征上即非抽象,亦非写实,落笔方式往往随心随性,有时甚至近似疯狂,却强化了视觉与感受上的冲击力。在王劲松看来,传统中国文人水墨画讲究的是含蓄、飘逸,而这种平和在现今社会中却已经很难寻得。如其所言,“我无法给予它那种传统的审美趣味,因为这是个疯狂的时代。”

如果说王劲松在水墨自身构建方面的“实验性”是明显的,那么其艺术创作的语境及视角却无疑存在着一种内在的延续性。无论是其早期那些被评论家定义为“玩世现实主义”的绘画作品,如《大合唱》、《天安门前合个影》;还是以行为方式进行创作的作品,如《SW-北京您早》、《我的一堂历史课》;抑或是摄影系列作品,如《标准家庭》、《双亲》、《百拆图》等,王劲松的创作语境无一不指向我们身处其中的社会现实。其创作视角通常涉及人与社会、人与人之间的关系,以及处于社会大环境下并受其影响的人的真实生存状态。而这一切均在王劲松的水墨创作中得以延续,并以一种更为隐喻、深入且耐人寻味的方式呈现。

从形式题材来看,王劲松的水墨作品主要分为人物、风景、花卉三大类。就人物作品而言,单纯地追求造型或一味地讲求韵致皆非王劲松的兴趣所在。从内容来看,其笔下的人物多处于争斗、运动或极端情绪之中,仿佛暗喻着某种被时代环境所塑造的来源于灵魂深处的躁动与不安。而部分带有叙事性背景的人物作品亦较多涉及灾难性或战争性的提示。这不禁令人联想至当今世界范围内大量充斥在新闻镜头前的战乱与灾荒。王劲松的水墨人物作品正是将视角聚焦于在严酷现实中被周遭环境所困厄的人的真实状态。

除人物作品之外,从王劲松的风景、花卉作品中亦可感知到与之相似的观念转述。在风景题材作品中,王劲松选用了大量海景为表现对象。无论是单纯对惊涛骇浪的描绘,抑或是对行驶其间、飘摇不定的船只的刻画,王劲松笔下的海景显然不是宁静而美好的。相对较满的构图、对海浪大笔触的塑造,以及偏深的用色,使画面呈现出一种由空间视觉效果所带来的精神上的压抑与凝重之感。间或出现在画面上的战舰及蔓延其中的紧张情绪似乎隐约指向某种与战争相关的表述。在这里,波涛汹涌的海景仿佛象征着人类相互争斗杀戮的一个现场,并由此指向其背后更深层次的社会征状。

而在花卉题材创作中,王劲松依旧摒弃了传统在表现这一题材时偏于写实的手法,这里所谈到的“写实”并不仅仅指笔法上的写实,亦包括对所刻画物像的具体指向。首先,王劲松笔下的花卉全然不见古人借物明志的意味,因为那些从传统上带有象征意味的梅兰竹菊从未身份明确地出现在王劲松的画面之中。其花卉题材作品中貌似“杂乱无章”的搭配,构建了一种形似花卉,却又无以名状的“形态”。而身份的暧昧不明却无法掩饰由“形态”所传达出的情绪意志,它们所呈现出的凌乱状态仿佛是对一个无秩序的世界的真实写照。这种情绪与王劲松的人物、风景作品一脉相承。或许可以这样理解,以内容为划分依据的三个题材,其背后的实质均归结于一个有关精神指向的问题。艺术家暗喻的正是这个时代下的社会现实以及栖身其中并为其左右的人的精神状态。

王劲松坦言,水墨创作于自己而言依旧是一个需要在长期实践中不断构建、完善的事情。“自1997年开始陆陆续续地实践,到今天已经差不多有两三百张作品留下来,但我自己十分满意的作品很少,但是作为长期研究又舍不得扔掉,因为必须要有参考。我需要用一定的时间和精力,将自身的水墨概念不断地完善。”显然,在未来相当长的一个时期内,王劲松将持续投入到自身水墨创作的概念构建中,直至终点。这种艺术生涯中创作形式的首尾相接不禁引发出某种颇具深意的思索。如王劲松所言,“这大概是冥冥之中的事情,我说不清楚。经过这么多年的积淀,我觉得自己应该找到艺术创作上最后的一条路,也许也只是丰富一下古人的概念而已。这条路刚好和最初是相连的,我会一直将水墨创作持续下去,用余生慢慢对其进行研究。”(采访/撰文:王薇)