卫秉强 在问题中做事

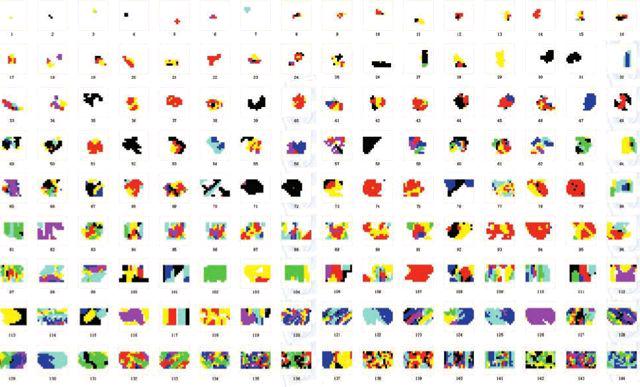

2014年末的展览“不在图像中行动”,策展人孙原&彭禹和崔灿灿把艺术家们种种行动的遗存和痕迹搬到唐人、常青、佩斯三个空间中展出。这些行动是艺术家个体在生活中做的事,邱志杰将其评论为“在真的生活中做不靠谱的真事”的反美学实践。卫秉强的“作品”在当代唐人艺术中心展出,他做了这样几件事:用4年多的时间在中国大陆、台湾、亚洲的其它一些地方寻找绝对圆的石头,并收集所有关于圆石头的信息,来验证“自然界能不能产生绝对圆的石头”;从仅仅是简单的移植到采取家养花草的方式在花盆里养植了100多种野草,观察它们在现实环境中的局限和不局限;根据一个简单的数学公式不断地演算,追问可以非常明确化的“你是谁”……并且这些事情依旧在进行当中。

I ART: 作品《献给朋友们的礼物》,为什么要在展览中把石头当作礼物送给观众?另外,相对于展览中的其他作品,都是把曾经做过的“事情”的痕迹展示出来,而它似乎是最依赖于展览现场发生的作品?

卫秉强:平时我就是这样做的,在展览上继续发生也是正常的,只不过平时我是自己选择,这次展览提供了一个平台大家可以选择。石头是天赋的,可以说它们属于任何人,我们也容易忘记这一点。

I ART: 你从全国各地的河滩、戈壁滩还有一些山谷把这些石头挑选出来,石头里承载了你的记忆,观众来到展厅,从中再挑选自己喜欢的石头把它们带到不同的地方去,成为他们自己的回忆。空间、时间、情感的汇聚和发散让这个作品更加完整与丰富,并且可以无限延伸。是否可以这样理解?

卫秉强:可以这样理解。遗憾的是只能假定一个二次现场,我希望的是我们一起在自然界拣选石头或者什么,做出我们自由的选择,是自然在赋予我们有选择的权力,这才是最好的礼物。当然选择只要一发生就出现拥有—我的,你的,他的,有物质上的,有情感上的,也有各自的人生经历在里面,也在无形中放大拥有者的一种主导,忘记了自然的这个赋予。

I ART:在大家开始选择前,有几个工作人员抬出两个玻璃罩,一个盛放着当时包裹石头的塑料袋,另一个是空的,这里面有一种仪式感吗?

卫秉强:是,有一种仪式感,强调对石头的尊重,另外一个仪式是大家没注意到的,当我放置石头和朋友们选择石头的时候,都得弯腰或者蹲下,这是一个无形的尊重。那个空的玻璃罩是限定开始选择的时间用的。

I ART: 作品《圆满》提出的一个问题是“能不能在自然界寻找到绝对圆的石头?”,在叙述中你说当时想到的问题是“有没有一件作品可以是一群人用一辈子来实现还实现不了,并且可以得到实证”,这个怎么理解?

卫秉强:这个说法是不确切的,它只是问题开始后某一个阶段想到的问题,就像爱情一样,很难说清楚产生的那一刻是怎么发生的,很具体的那一刻,只能提供无限接近那一刻的一些情节。最初感觉就那么来了,就那么做了。另外,我们每一个人无论是否参与艺术,这一辈子都在做一件作品,就是过完他所拥有的一生。当真正回到根本的人时,“作品”这样的字眼都失效了。

I ART: “能不能在自然界寻找到绝对圆的石头?”,这个问题更像是一个自然科学家所提的问题。艺术家提出这一问题的意义在哪里?

卫秉强:这也并不完全是自然科学家们应该做的事情。其实这个问题中的所有名词和形容词都是可以被置换的,“能不能在艺术界寻找到绝对纯粹的艺术”,“能不能在人群中寻找到绝对完善的人”……或者这些句子的形容词置换成相反的情况也可以。如果从这个角度来理解,它更多是一个人或者一群人对某个问题的提出,再进入实践去验证这个问题的过程。在这个过程中,问题是最重要的,人又比从事的职业更重要。比如说艺术家,我们平时界定的艺术家容易是局部范围的“艺术圈”的艺术家,但艺术家的概念其实已经宽松得一塌糊涂了。当然,如果不严肃地说“我是一个艺术家”时,他更像是在说“我是一个政协委员”,“人大代表”,因为很难站在“问题”的角度想事情。

I ART: 得到这一类问题的答案重要么?

卫秉强:特别重要,就是为了一个确切的证明。为了这个证明,比如说在寻找和验证圆石头的过程中,必须回到这个问题本身,所有参与的人,包括我在内都融入到解答中,或者说遵从这件事的事理,规则,该怎么做就得怎么做,在事面前,人和人都是平等的。这四年多来,各种社会身份的人都有所参与,如果大家都强调自己的社会身份或者个人的那点事,这件事就太难做了。

I ART: 画廊曾经设想过你的作品的收藏方式是占有所有的圆石头资料,也占有你现在找到的最圆的石头本身,其实这件作品是超出艺术界现有的收藏体系的?

卫秉强:你说到的是现在的艺术生态中的收藏体系,它还是很有局限性,并没有被拓宽。真正的收藏应该收藏的是那句话“能不能在自然界寻找到绝对圆的石头?”,并不是圆石头和所有的资料。但是再回到现在的艺术生态来说,收藏家从独享到共享收藏品,有可承载的实物作为证明,对各个层面的人来说都是能够接受的一种收藏,这个也和我必须寻找到解答这个问题的物证从道理上是一致的。但就像我们所有的人都可以收藏杜尚一样,你收藏了杜尚的什么实物?没有几个人,更多的还是没有任何实物,但你收藏了杜尚这个人或者是他某一个潇洒的背影。

回到《圆满》来说,从2011年到现在,所有用于解答这个问题的实物都分散在各地,收藏也随即在各地发生,这次呈现的仅仅是最极致的那三个类型,尤其是那个接近正圆体。现在我能找到和验证的600-700颗圆石头,集中了中国大陆以及亚洲其它一些地域一群人30多年的积累,如果把这些石头作为物证整体呈现出来,更多也不过是解答这个问题的一个阶段性的总结,或者说归档,到那个时候才是第一阶段的结束和第二阶段的开始。在这些过程中,我更多的角色是促成这个问题能够被有效地解答,免受不利的因素干扰延缓了它的进程。如果说现在的艺术收藏体系收藏的是所有的资料和那最圆的石头,这样容易暂时性地凸显和成就我自己,却容易忘记那个问题的继续解答,我必须知道新的合作者将如何遵从它的延续性。如果仅仅是那最圆的石头,也就是一个物证的易手。

为什么是一个阶段一个阶段的求证?能不能在自然界寻找到绝对圆的石头?背后还隐藏着一个问题:自然界有没有或者说能不能产生绝对圆的石头?这个问题一般的回答是“没有”或者“有”,但都无法拿出证明来。自然界提供了解答这个问题在时间和地域上的无限延展,人的参与无形中也必须遵从自然界的赋予,一个阶段一个阶段,直到最精确的答案出现。

I ART:《一片叶子》是把本应该生长在自然中的野草移到花盆里种植,这是否也是刻意打破常规建立另外一种规则,让参与者来共同遵守?

卫秉强:这里面没有建立共同遵守的规则,遇见了就是参与。和《圆满》一样,我做了开头的事情,接着就是参与者之一。我们每个人其实都是有常识的,通过教育获得知识得到经验,做事情时第一反应是依赖常规进行判断。《一片叶子》是关于常规与非常规、局限和不局限的,对我来说不是去改变什么,而是让参与进来的人忽然意识到自己的常规,从而形成新的认识。我们的好奇心大多被磨灭了,认为什么事情就是什么样,可是这个世界根本就不是这样,如果每个人都具有好奇心就不会被常规所局限。如果有改变的话,我希望是自然而然变得不一样。

中国有“一叶障目”这个成语,说一个人用一片叶子遮住了全世界,但也有可能他就是在看那片叶子,冥想这个世界,为什么不能这样判断呢?我对面有一对夫妇,非常善于养花,也养了很多花,有一天对我说可以从他们家搬一些过来,他们不理解我为什么要养野草,可能产生了一种同情。我婉转的拒绝了,因为养殖的花我看得太多了,养野草反而让我看到了更多的东西。人群中最大众化的判断形成了最坚固的常识,这是不好的。在一个生态中间必须有不一样的声音不一样的判断存在,如果只是一种占了绝大多数就危险了。这里面没有谁对谁错,而是认识的互相碰撞,最后会形成完整的认识。不是更清楚地认识自己这个人,而是让人更好地融入更大的世界。

I ART: 寻找圆石头和种野草的过程都近乎偏执,《你是谁》也是如此,工作量非常大但你一直不停止地做这些事,让我感觉你像数星星的张衡一样,为什么要这样做?

卫秉强:对星星和张衡来说,可能并没有偏执这回事,一切都是轻松愉快的。也许那个时间段设定在一个晚上,也可能是一辈子,一个人就是那样,星星,天文还有想解答的问题,全都活在一块了。

I ART: 《我在的时候是我没有意识到我的时候》是几件作品的核心,该如何理解这句话?

卫秉强:现在我们每一个个体更具有了自己的看法,从某种角度好像每一个人都具有了“我”的存在,更多的时候我们对周围的世界保持一个距离来观望,甚至置之不理,这对个人来说没什么坏处,但实际上是有问题的,这里的个体并不是真正意义上的个体,并未获得自由达到真正意义上的个人化,更不用说还有顺从的情况。应该是“我在的时候”不要真正意识到那个“我”,那一刻,我是我,他是他,都是非常鲜明清晰的个体,独立而又互相认可,在尊重的基础上,我可以站在他的角度,他也可以站在我的角度。

I ART: 你的作品是如何反映出这个思想的?

卫秉强:否定,只有通过否定才会得到肯定的东西。录像是可以不断被剪辑的,储物柜中的物品是可以随时增减的,甚至最后录像和物品都可以消失,只要我在现实中能有效地做到有自己的看法并坚定,同时也理解你、他的看法就可以了。做这个东西能让我很好地和我活在一块,我能时刻清醒地知道我要做的是什么,形成自己的看法,并且这个看法是被我一再否定的真正意义上的看法。如果我们每个人都能很好地和自己活在一块,不人云亦云那是很好的。就像最近大家都在谈“我是查理”的问题,我们是查理么?并不是。如同我的一个朋友所说,在一个自由尚需争取的地方谈捍卫自由似乎早了些。我们的基础是什么,我们得清楚才是。《我在的时候是我没有意识到我的时候》的目的是和自己好好活在一块,也能和周围的人好好活在一块。

I ART: 对于整个展览你如何看待?如何理解策展人提出的“不在图像中行动”?

卫秉强:当我们要谈论“不在图像中行动”这个展览,我们就是在“展览”这个图像中行动,不谈论也恰恰就是“不在图像中行动”,这也是随时在验证它的重要。但并不是说不能谈图像不能谈行动,而是说怎么界定图像和行动,图像和行动的背后是什么?是什么促成图像和行动的产生?孙原在宣传片中说“不可能做到不在图像中行动”,这句话特别有意味,不是为了图像而图像,同样也不是为了行动而行动,那么图像和行动的目的是什么?这些都得回到原初才能得到解答,这是我的一些理解。(采访/撰文:郭毛豆)