“六环比五环多一环”当动词成为主语

把对特定地域的选取、调查做为基点成为了对“六环比五环多一环”项目介入观看的前提,这个前提更像是一个“动作”,这就好比今天“艺术”这个词,它不只是名词,更像是一个动词。这个项目的发起人李一凡、葛磊、葛非、满宇并没有把展览的现场作为一种表演扎根到五环与六环之间多出来这一环的舞台上,也不是艺术家在工作室进行自我异想的激烈拉扯,其实是让艺术家持有自我艺术特殊性的“视镜”主动把自身切入到对这个特定环境的观察中。

如果动词能成为“六环比五环多一环”这一项目是一种动词状态,那它就只有开始没有相对的结束,因为用艺术介入对五环与六环之间村庄的调查毕竟与这其中环境的实时变化成一种平行关系,并且微观个体的生活始终构成了特定环境生态中所有元素之间“关系”的存在必要性,所以调查的生动性在于艺术家跟踪了“关系”的发生。同时这也上升到对艺术与生活之间的探讨,如果脱离了生活基点的艺术显得停滞的话,那反过来看“六环比五环多一环”就是在拉近艺术这个动词与生活发生之间的距离。

某些时候站在艺术的牵制语境中,“关系”总是被放在与艺术相关的范畴中去讨论,时常用单独的事物属性去推敲艺术范畴的边界,但站在范畴之外我们其实并不能感受到与我们息息相关的事物,如此便可理解,这种生活为基点的“关系”就成为了一个讨论的口号。“六环比五环多一环”项目重要的是以10天作为体验和推敲“无自我边界”的起点来调查常态中不去可视的微观,当微观从解散中被艺术家聚集起来的时候,它自然而然就会让事物成为某种现象的边界,这个现象的边界随之又会被解散,这个项目就是让艺术家在切身生活中持续挖掘微观的解散和聚集的“关系”。

I ART: 鉴于五环和六环之间,它是个多生态的地域,既有当地本身生活的和政策的样貌,又有一种外来群体类同现状的浓缩,你们在开启这个项目的调查之前是不是也抓住了这个地域的这些特征?请谈谈这些想法。

李一凡 :几年前,深圳和广州做过件事情,叫“腾笼换鸟,产业升级”,要把所谓的劳动密集型的人都赶出主城区,让这些人离开广东,城市化是我们今天中国现代化进程中一个特别大的事情。今天中国的农村的形态是人均土地特别少,农民要想在土地上获取生存,过好日子是完全不可能的。城市化是一个必然的趋势,但是今天的城市并没有做好迎接农村人口转移的准备,农村转移人口的社保、医保、居住、教育、养老,全部都没有考虑好,但是城市的建设、服务和最底层的劳动又全部需要由他们来做。

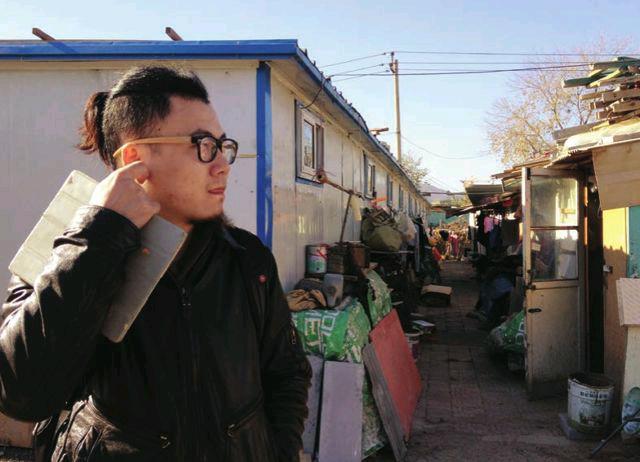

而五六环之间村里居住的大多数外来务工人员都是城市化进程中,处于进城还是回家两难中的人,人口数量相当巨大。我们在前年夏天做过一些调查,我们发现五六环间许多村庄的生活环境比我们想象的要差得多,那里人的处境根本无法和北京这个国际大都市联系起来,他们的生活几乎不被媒体表述,除了极个别地方有些NGO做一些样板一样的工作外,也没人关心他们,即使有些人在北京已经生活了20年,政府也没当他们是北京人。

葛磊:我们今天的很多问题都集中出现在城市的城乡结合部地区,到了北京这个问题就变得更加突出。因为五环是划分城区和郊区的一条界线,这在很多城市可能并没有那么明确。而在这个空间存在着居住大量流动人口的村庄,卫生、交通、居住、治安、子女上学等等问题的激化程度可能比别的城市都更为极端。这些承担着社会最底层的劳动和服务的外地人正面临着一轮一轮的驱赶,像我们现在在的草场地村就是一个例子,最新的消息说这儿有30%的人要被赶出去。所以关注它是自然而然的事情。

I ART: 对于这种外来群体与当地矛盾的激发,你们是怎么看待的?

葛非:其实北京五环内也有很多外来人口,只不过可能与五环外的在职业和阶层上有些差别。关于北京的人口不好预测,有户口的2000多万,外来的可能远远超过这个数字,所以在五环内和五环外,它本身就存在这样的现象。虽然我们也身处五环之外草场地村这样比较高大上的艺术村,但和真正的行政村是不一样的。本以为这样的村子情况都很类似,但经过我们的考察,发现了很多难以想象的情况——每个村子都有各自的特点。很多村子的外来人群的特点都特别明确,靠近什么样的产业圈就会有什么样的人群。而且北京不同方位的村子情况也都不一样,从环境到人群到生活方式。

李一凡:北京当地人大多买房子进城了,留下的都是房东。房东和租户的矛盾是商业矛盾,不是群体矛盾或者族群矛盾。

I ART: 对于用艺术来介入生活的基点,它必定是一个交叉关系,它并不是又回到与生活日常的平行关系中,也就会出现干预,那你们是如何考量这种艺术的干预性的?

李一凡:杜尚早就表达得很清楚,重要的不是艺术是人生。今天反复强调艺术本体的人都是反现代主义以来的艺术精神的,都是拜物的。实际上今天艺术的全部意义在于审美是一个回到元政治的入口,形式是一个改变固化社会的入口。日常本身没有任何意义,改变日常,使被固化社会的日常生活被主观观看、被拷问才能体现入口的价值。

葛非:实际上能不能起到干预的作用,我们是很怀疑的。我们能做的就是先从一个基本的地方入手,就是先从实践出发。那么实践必须要有一个方法,我们讨论过很多方法,决定还是以调查的方式开始。我觉得说“干预”有点误导我们,或者说它可能会误导所有的艺术从业者。

葛磊:我们身边的许多艺术家都脱离了今天如此激烈的现实环境,他们的激烈,他们的实验,都只发生在工作室、展厅和画廊博览会,对现实视而不见。他们只是画廊的一名员工,或只是个手工业者。回过头来讲,即便你是一名手工业者,你做你的工艺品之前,对你所要做事情的必要的考察、理解和把握,也都是最基本的功课吧。

满宇:其实不是艺术去干预生活,而是艺术本身就需要干预,而这样的调查项目,就是对艺术干预的结果。也就是说,艺术的实践需要重新定义,或者说,无所谓是不是那样的艺术。

I ART: 你们认为这种社会实践性和介入性的艺术在今天当代艺术的可能性上有着怎样的必要性位置?

李一凡:今天中国的艺术现场,是一个博览会画廊体制一统天下的地方,强调语言的国际通识性,对形式语言的模仿是艺术的主流,甚至实践性、介入性的作品往往也以简单的政治正确或者语言先进性的名义变成了实践式、介入式方法。我不觉得哪个媒介更正确,也不觉得哪个方法更先进,我前面说任何形式都是入口,我觉得只有正确的入口,没有先进的入口。正确的入口就是能改变固化社会的形式。当然,从艺术体制内部来讲,介入性本身是对越来越固化的制度的反动,这是有价值的。

葛非:我们看到的大概就是这样一个职业化的状态,像刚才讨论的,艺术家在工作室的激烈和对艺术的态度,这些如果永远上升不到生活的层面,那对我们来说这样的艺术就显得太狭窄了。对我个人来说,生活的层面比艺术大多了,抛开艺术职业不讲,至少人为什么活在世界上,自身总得对你所生活的环境有所了解,或者说为了改变自身的生活状态所做努力产生的方法也好,都远远大过艺术。

满宇:我反对谈所谓的可能性,可能性成为一种追逐,对艺术的实践是有害的。现在又有人提什么新的艺术。这样的思维方式是个死胡同,为什么,因为它采取的是与现存秩序同样的结构逻辑。艺术家的身份与工作的意义,一直处在自我言说的幻觉中。先面对自己跟周遭的生活吧,实践如果不能成其为一种自觉的行动,那都是腐败的。

I ART: 这一次你们用艺术方式做这样的调查工作,那后面它的延展方式和呈现的状态是怎样的?

葛非:至于为什么选择这样一个调查方式。基于中国所有的法律也好,现状也好,我们是很难做出改变的。既然我们改变不了,或许可以用我们的方式呈现出来,进而希望通过我们的工作能够让更多的人对这个地区的状况和人的处境有一些不同以往的、新的认识。

葛磊:其实对大部分生活在北京的人来说,对我们身边还有着如此多的人过着这样的生活,都是不够了解甚至无法理解的。对于社会学家的科学、理性的社会调查来说,有着它机械、冰冷的一面,可能更多的只是为决策者提供一个参考,无法产生影响,我们想利用艺术有时生动、具体、感性的特点,把这些问题或状况呈现出来,让更多的人看到。

李一凡:我们希望以后会有更多的人去介入五六环的事,甚至和5+1=6项目发起人、发起机构毫无关系,或者说5+1=6能被任何人拿去继续做。这个活动是完全开放的,它的延展也是开放的,我们不去设计它的结果。现在有人建议我们做艺术家和驻村的NGO的对谈,做社会学家和参加活动的艺术家的对谈,有人建议做5+1=6电影节,做出版,做艺术空间里的文献展览,艺术展览,甚至还有人建议做旅游等等很多。我觉得只要我们有足够的能力,而且那种方式适合做一个对这个固化的社会产生改变的入口,我们就会积极去做。

I ART : 作为艺术的一种特殊性的话,那你们进一步会做怎样的项目?

葛非:我们安排和组织这些项目,本身工作量就很大了,我们希望艺术家能自发的产生兴趣,让艺术家也好其他从业人员也好自己持续的调查下去,这样我们的工作就达到了效果,最终让这种形式成为一种常态的、基本的方式。

李一凡 :没想过,我觉得我们只是不想表演,而是要行动。

I ART: 你们觉得按照目前的项目进展,对于眼前地域人群的调查,在他们的判断上有怎么样的介入和影响(包括意识形态等方面),因为这好似艺术的介入和这一生态的反馈是同步的,不只是单纯地涉取调查,或者这需要在一个长期的时间中达到某种影响?

李一凡 :不知道。在今天语境下,我们能影响多少算多少,我们尽力。在今天艺术直接想改变政治或者权力是不可能的,但是改变审美和社会伦理是可能的。改变审美和伦理是不可能一蹴而就的,每一次,每一个活动都只能往前做一点点,但是我相信做的人多了,次数多了,它就能去做真正的改变。

葛非:至少现在说影响,我感觉效果还不大,因为在这个区域生活的很多人能在这里待下去就已经不太容易了,更谈不到他们能去认识自身这个处境并做出什么改变。社会学家们有他们的调查方式,我们有我们的方式,这个区域的变化如此之快,城市在迅速膨胀,或许要不了多久六环就会成为今天的五环。我想我们起码能为这种现状和处境通过各种艺术家的工作,保存一个文献。

葛磊:说期望改变什么我个人是不抱什么希望的,艺术有时候在一个社会中可能更多是一些喊喊口号、贴贴海报、逆潮流而动的角色。我并非是说它不重要,它又很重要。但今天的现实你也知道,最根本的东西如果不能改变,其他都是无用,顶多是些头痛医头脚痛医脚,为一个全身溃败的人治一颗脓疮的工作。(采访/撰文:李宁 图片提供:二楼出版机构)