紫禁城内井亭刍议

王 丛

(故宫博物院,北京 100009)

紫禁城内井亭刍议

王 丛

(故宫博物院,北京 100009)

通过实地调查和查阅相关文献,对紫禁城内28座井亭的现状作了分析,归纳出它们的大木类型分为四类,探讨了这四种类型井亭的施用位置、结构特点和排水方式等,勾绘出紫禁城内井亭现状的总体印象。

井亭,现状形制,类型

0 引言

明清两代皇宫紫禁城,始建于明永乐四年(1406年),建成于永乐十八年(1420年),距今600余年。它是世界上规模最大,保存最为完整的宫殿建筑群。紫禁城中不乏高大的建筑,如太和殿、乾清宫、坤宁宫、养心殿等等。它们与皇帝的政务和生活关系密切,多被人们熟知。除这些建筑外,紫禁城中也有一些不起眼的小建筑,它们在宫廷生活中也起着重要的作用。紫禁城中的井亭就是其中的一类。

早在新石器时代水井就已出现。古代的水井多用竹木结构做井壁,从考古发掘的实物资料来看,筑井的发展过程大体上有土井、竹井、木井、陶井、石井和砖井[1]。

汉代已有井亭建造于井上,用于保护水源。宋代井亭属于小木作,其全部构件均为木质,不用瓦件。宋《营造法式》中井亭有两种,一种为“井亭子”,另一种为“井屋子”。“井亭子”规格较高,屋顶九脊殿式,木质瓦垄,有屋脊和鸱尾,施斗拱,平面7尺见方。“井屋子”规格较低,屋顶两厦造,不用瓦垄,仅有屋面板,无斗拱,平面5尺见方。两种井亭屋顶均无采光孔[2]。

紫禁城中的井,散落在城中各个院落之中。它们除了提供日常生活用水,更为重要的功能,便是提供消防用水[3]。相传紫禁城中有72眼水井,其中有井亭27座[4]。但实则不然,通过笔者调查,故宫中至少有28座井亭。本文是在对紫禁城28座井亭做调查的基础上完成的。

紫禁城中井亭条石台基,四柱立于柱础之上,柱上施梁架,多数井亭梁架、瓦顶中间辟开口。井亭体量依井亭的重要性和等级差别悬殊,最大的井亭为浴德堂井亭,其开间5.23 m,进深4.57 m,高7.17 m。体量小的井亭,如北五所中井亭,开间、进深均为1.67 m,高3.38 m。

1 大木构造类型

紫禁城中的井亭按大木构造分为四种类型:角梁型、抹角梁型、八角型和四檩卷棚悬山型。

1.1 类型一:角梁型

四檐檩交角处施角梁四根,角梁后尾插入天井四角(见图1)。此种类型的井亭均分布在紫禁城东、西六宫中,包括:永寿宫井亭、景仁宫井亭、永和宫井亭、长春宫井亭、咸福宫井亭、钟粹宫井亭、景阳宫井亭,共7座。此种类型的井亭,因处于东西六宫中,外形追求精致小巧,在院落中与主要建筑协调,力求功能性和装饰性的统一。这一类井亭均在檐枋上施一斗三升斗拱,以彰显建筑等级。

1.2 类型二:抹角梁型

在檐檩上施四个抹角梁,再在其上架角梁,角梁后尾插入四方天井四角。角梁后尾分有垂花柱和无垂花柱两种情况(见图2,图3)。此种类型的井亭角梁后尾有垂花柱的有:南三所东、中、西三所井亭和崇华宫东、西井亭;角梁后尾无垂花柱的井亭包括:宁寿门外东井亭、宁寿门外西井亭、乾清门外东井亭、乾清门外西井亭。此种类型井亭比角梁型井亭体量稍高大,仅宁寿门外东、西井亭施一斗三升斗拱,其余未施。

1.3 类型三:八角型

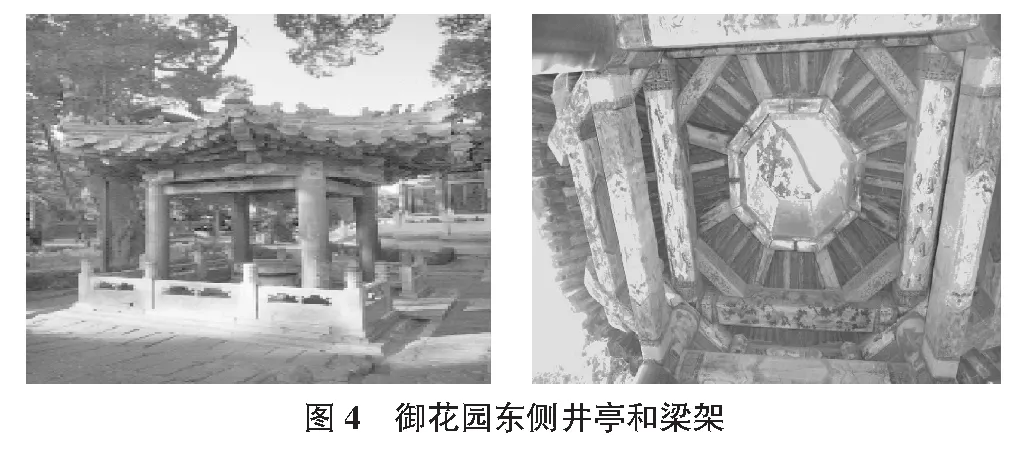

四根柱子上部穿插与面阔方向呈45°的檩垫枋,并与平行和垂直面阔方向的檩垫枋交汇,形成八角形框架。八角框架每角上架角梁,向上共同支撑中间的八角天井。八角框架之下以面阔和进深方向四根檐枋围合。八角框架之上柱头处再以四根枋子围合,并施抹角梁。此种类型以御花园东、西井亭为代表(见图4)。它们身处皇家花园之中,造型精美绝伦,是紫禁城中最精致的两座井亭。

1.4 类型四:四檩卷棚悬山型

四根立柱之上进深方向设四架梁和随梁枋,梁头承接开间方向的檩,檩下设垫板(或斗拱)和檐枋,增强与柱子框架结构的稳定性。四架梁上设瓜柱两根,瓜柱之上设二架梁,上承脊檩(见图5)。

此种类型井亭大部分位于厨房和库房内,包括:祭神库井亭、浴德堂井亭、大庖井井亭、御膳房井亭、缎库井亭和北五所中5座井亭。此种结构的井亭体量大小相差悬殊。

裕德堂井亭位于武英殿西墙外,亭内有导水石槽,能将水引至浴德堂浴室的灶间内。浴德堂浴室是明代帝王的斋戒沐浴之处,也是皇帝死后沐浴之处[5]。

大庖井井亭位于文华殿东边的传心殿院内,水味独甘,甲于别井,有“玉泉第一,大庖井第二”之称。明代宫中孟夏祭灶、孟冬祀井在文华殿,清顺治八年(1651)定制,每岁十月祭司井之神,于大内大庖井之前[6]。皇子在此读书时,也饮大庖井水[4]。

这两座有特殊功能的井亭,体量就明显比其他井亭要高大很多。

2 井亭的围合物

《营造法式》中记载“井屋子”和“井亭子”均为全木构,其柱间亦以木质地围板围合,如“井屋子”无围墙,以“井口木”和“井匮板”作为围合物环以柱间,将井亭围合成独立空间[7]。

故宫内井亭在柱间则以墙、石栏杆或坐凳作为井亭的围合物(见表1)。

表1 井亭的围合物

井亭的墙分石墙和砖墙两种。石墙为上下两块石料雕凿而成,墙与台基交汇处开有三个半圆形小洞,用于井亭排水,亭内积水通过小洞可以排到墙外的排水沟或通过散水排到院落地面(见图6);砖墙有两种摆砌形式,如图7,图8所示。

石栏杆围合的情况,见于御花园东侧井亭、御花园西侧井亭。石栏杆下地栿开有数个半圆形排水口,用于井亭内积水排出。

坐凳围合的情况,见于南三所东所井亭、南三所中所井亭、南三所西所井亭、浴德堂井亭、崇华宫东井亭、崇华宫西井亭。

墙、石栏杆或坐凳,这些围合物的设置从空间上限定了井亭内外,起到了安全防护的作用,更明确了井亭的出入口。紫禁城内井亭入口方向的设定并不一定为方便进出井亭,比如南三所的三座井亭均位于紧邻前殿后檐偏东侧,而它们的入口均开在面对前殿的南侧。入口紧邻前殿,并不便于进出井亭,这样的设置可能考虑到了风水等其他因素。

3 瓦顶

这28座井亭均为琉璃瓦顶,瓦顶颜色与周围建筑统一,比如南三所的三座井亭均为绿琉璃瓦顶,东、西六宫内井亭均为黄琉璃瓦顶。

瓦顶形式与大木形式相对应,“角梁型”和“抹角梁型”井亭为四角盝顶,“八角型”井亭为八角盝顶,“四檩卷棚悬山型”井亭为卷棚悬山顶。卷棚悬山顶井亭除浴德堂井亭施三跑走兽外,均无垂脊无走兽。四角盝顶和八角盝顶井亭均起垂脊,其中永和宫井亭、长春宫井亭、钟粹宫井亭三处井亭施两跑走兽,其余为三跑走兽。

三种瓦顶形式的普遍特点是瓦顶正中均有一开口,类似于天井,开口正对井口石。井亭开口的原因,一直众说纷纭未有定论,如沟通阴阳、日光消毒、补充雨水、为了使用长杆清淘水井时留有足够空间等[8]。笔者认为,无论是打水或是清洁水井时,井亭开口是为了便于观察井内的情况而设置的。故宫井亭中仅有浴德堂井亭没有设置这种开口,这也许跟这座井亭是明代帝王的斋戒沐浴和死后沐浴之处的这种特殊用途有关[9]。

4 地面与排水

井亭内以数块条石铺地,体量小的井亭条石亦作为井亭台明和柱础石。井亭台基高出周围院地面少则一两厘米,如南三所井亭;多则近2 m,如浴德堂井亭。

井亭的排水方式分为两种,一种情况为井亭台明四周砌有石质水槽,井亭内积水从墙下排水口、栏板下方排水口或坐凳下排入石质水槽中,水槽将水排向附近雨水沟或院落地面。此种情况包括:御花园东侧井亭、永寿宫井亭、景仁宫井亭、永和宫井亭、浴德堂井亭、长春宫井亭、咸福宫井亭、钟粹宫井亭、景阳宫井亭、御膳房井亭、缎库井亭和北五所5座井亭,共16座。

另一种情况为井亭台明四周铺墁一封书散水,井亭内积水经散水会直接排向院落地面,主要包括:南三所东所井亭、南三所中所井亭、南三所西所井亭、宁寿门外东井亭、宁寿门外西井亭、乾清门外广场东井亭、乾清门外广场西井亭、祭神库井亭、大庖井井亭、崇华宫东井亭、崇华宫西井亭、御花园西侧井亭,总共有12座。

5 打水设施

《营造法式》中记载:“造井口石之制:每方二尺五寸,则厚一尺。内心开凿井口,径一尺;或素平面,或作素覆盆,或作起突莲华瓣造[10]。”紫禁城内井亭井口石均为鼓形素面,与瓦顶正中开口相对。素面鼓形井口石侧面对开有圆洞,穿过圆洞可以水平装设铁件锁住井口。

有些井亭井口石正上方架设有横木,横木装设滑轮,为旧时打水遗迹,如:御花园西侧井亭、长春宫井亭、咸福宫井亭、钟粹宫井亭、景阳宫井亭(见图9~图11)。宋人高承作《物原》记载“史佚始作辘轳。”辘轳就是利用转轴绞缠绳用以取水。辘轳汲水还可以系两个水桶,一上一下地双向汲水,实桶上,空桶下,交互上下运转,提高取水效率,这种井俗称滚龙井。在井亭横梁上装辘轳,人们上井打水时不用带有井绳的吊桶,只要用辘轳绳两端的水桶即可汲水。结合紫禁城中井亭内的横木、滑轮遗迹分析,清代宫中很可能就是以这种打水方式取水。另外,永和宫井亭内设有压水机一台,为后期增设(见图12)。

6 位置

紫禁城内井亭的位置有些有明显规律,有些则貌似杂乱随意。但在紫禁城平面图上仔细对照,能发现井亭在所处院落中的位置有如下规律:

规律一,乾清门以北的内廷区域内的井亭以故宫中轴线为基准,轴线以东井亭,如北五所中5座井亭、东六宫内井亭、缎库井亭,均位于所处院落的西部;轴线以西,西六宫内井亭均位于所处院落的东部。

规律二,乾清门以南的区域内的井亭以故宫中轴线为基准,轴线以东井亭,如南三所三座井亭、大庖井井亭位于所处院落的东部;轴线以西,浴德堂井亭位于院落外西部。

规律三,井亭以所处院落左右对称设置。宁寿宫东西井亭、重华宫东西井亭、乾清门外东西井亭均形制完全相同,且位置以所在院落轴线方向上完全对称。御花园东西井亭虽然不是严格沿花园轴线对称,但因花园内建筑、陈设错落,视觉上不易于察觉,亦可归类于这种情况。

[1] 尹 文.说井[M].济南:山东画报出版社,2006:2-3,22-23.

[2] 潘谷西.营造法式解读[M].南京:东南大学出版社,2005:136-137.

[3] 王铭珍.故宫内金水河为何九曲十八弯[J].北京档案,2008(1):46.

[4] 王铭珍.北京亭式建筑艺术[J].建筑知识,2003(6):56-59.

[5] 王子林.故宫浴德堂浴室新解[J].紫禁城,2011(11):22-27.

[6] 万 依.故宫辞典[M].上海:文匯出版社,1996:15.

[7] 李合群,梁春航.北宋李诫《营造法式》中的“井屋子”复原研究[J].开封大学学报,2010(4):1-2.

[8] 刘 畅.雕虫故事 正六边形[J].紫禁城,2010(12):8-11.

[9] 王子林.故宫浴德堂浴室新解[J].紫禁城,2011(11):22-27.

[10] [宋]李 诫.营造法式[M].北京:人民出版社,2006:25.

A study on well pavilions in the Forbidden City

Wang Cong

(ImperialPalaceMuseum,Beijing100009,China)

Through field investigation and search in relevant documents, the author has analyzed the condition of the 28 well pavilions in the Forbidden City, and divided them into four structural types. Exploring the locations, structural characteristics and drainage patterns of these pavilions, this article draws a general picture on their present condition.

well pavilion, condition, type

2015-01-21

王 丛(1981- ),女,工程师

1009-6825(2015)10-0007-03

TU-87

A