低位旋转点胫后动脉内踝上皮支皮瓣修复前足皮肤软组织缺损

张峰,王江泽,丁真奇,康两期

(厦门大学附属东南医院全军骨科中心,解放军第175医院,福建 漳州 363000)

低位旋转点胫后动脉内踝上皮支皮瓣修复前足皮肤软组织缺损

张峰,王江泽,丁真奇,康两期

(厦门大学附属东南医院全军骨科中心,解放军第175医院,福建 漳州 363000)

目的 探讨低位胫后动脉内踝上皮支皮瓣修复前足软组织缺损的临床效果。方法 自2011年9月至2014年1月,对15 例前足部皮肤软组织缺损并肌腱、骨质、钢板外露者,应用低位胫后动脉内踝上皮支皮瓣修复治疗,其中男8 例,女7 例;年龄4~50 岁,平均25 岁。修复软组织缺损最大面积12 cm×7 cm,最小面积5 cm×3 cm。结果 术后15 例皮瓣全部存活,均获3~12个月随访,受区修复后不臃肿,质地柔软,感觉功能部分恢复。随访按Maryland足功能评分标准评定,优11 例,良2 例,可2 例,优良率86.7%。结论 低位胫后动脉内踝上皮支皮瓣修复前足软组织缺损手术操作简便,且不牺牲重要血管,术后功能满意,是一种修复前足软组织缺损的理想手术方法。

胫后动脉;内踝上皮支皮瓣;修复前足;软组织缺损

随着车祸伤的逐年上升,足部皮肤软组织缺损病患在临床上日益多见,而前足皮下软组织少,伤后容易出现肌腱及骨质、钢板外露。该类创面愈合困难,且容易并发感染甚至出现骨髓炎等严重不良后果。此类患者在治疗上可选用皮瓣转移或游离皮瓣移植修复。自2011年9月至2014年1月,笔者应用低位胫后动脉内踝上皮支皮瓣修复各种原因所致前足皮肤软组织缺损共15 例,效果满意,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组15 例,男8 例,女7 例;年龄4~50 岁,平均25 岁。摩托车轮碾伤4 例,自行车绞伤6 例,重物砸伤4 例,血管瘤切除术后皮肤坏死1 例。所有患者均采用低位胫后动脉内踝上皮支皮瓣转位修复前足软组织缺损,急诊手术2 例,二期手术13 例;修复软组织缺损最大面积12 cm×7 cm,最小面积5 cm×3 cm;供区直接拉拢缝合5 例,植皮10 例。

1.2 手术方法

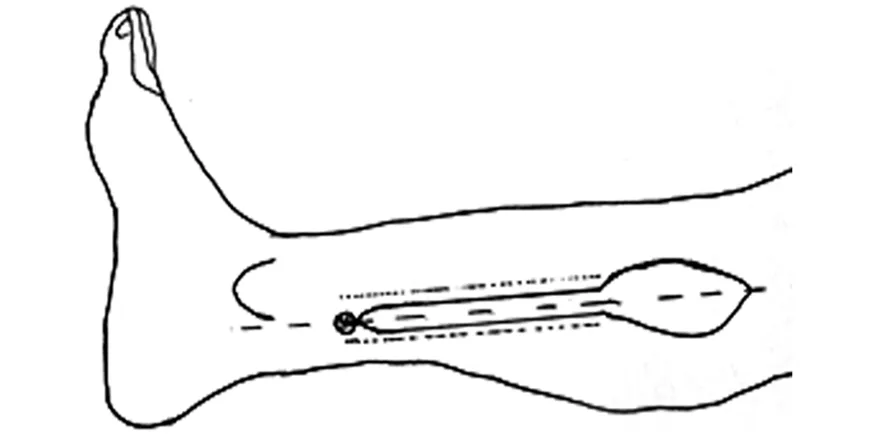

1.2.1 皮瓣设计 术前采用彩色多普勒超声血流探测仪探测确定胫后动脉内踝水平及小腿中下段所有皮支动脉的位置及直径,选择最下方两个皮支穿出点为蒂部(即皮瓣的旋转点)向上设计皮瓣,以胫骨内髁至内踝与跟腱间中点的连线为皮瓣轴心线。皮瓣的切取范围:皮瓣远端可达膝下10 cm处,两侧可达小腿前后中线。先计算出皮瓣蒂部的长度,自旋转点到创面最远端的距离为皮瓣总长度(皮瓣最近端至旋转点的距离),根据术中彻底清创后受区创面的大小,供区切取皮瓣的大小应比受区周缘略大1.5 cm为佳。皮瓣的蒂部可设计为宽度约1~2 cm大小皮蒂与皮瓣形成“网球拍状”有利于后期静脉回流(见图1)。

图1 皮瓣设计示意图

1.2.2 受区处理 彻底清创,切除坏死组织及感染游离的死骨,1%碘伏外敷消毒创面。

1.2.3 手术操作 按设计先做皮瓣前侧切口,切开皮瓣前缘,切开皮肤皮下组织,于皮下分离出大隐静脉及隐神经,紧靠胫骨内侧缘处切开深筋膜,将深筋膜与表皮间断缝合固定避免撕脱,沿深筋膜深层由前向后锐性分离显露比目鱼肌与趾长屈肌之间的纤维隔,在肌间隙内小心寻找胫后动脉的皮支血管,此血管为垂直进入皮肤。确定皮支包含于皮瓣内后,切开皮瓣后缘直达深筋膜下,深筋膜下由后向前分离至肌间隙,注意避免损伤自肌间隙中垂直穿出的皮支血管,前后切口于肌间隙处会合。(将胫骨上1/3以下深筋膜带入皮瓣,上1/3部分在深筋膜浅层游离)。保留术前彩超定位的最下方两个皮支作为皮瓣的血管蒂。依据皮支口径、位置以及术前设计好的皮瓣的长度要求切取长度合适皮瓣,血管夹夹闭选定皮支以上的皮支,松止血带观察血运,满意后切断结扎近端皮支,皮瓣自近端向远侧掀起,蒂部皮下结扎大隐静脉,蒂部皮肤可“V”形切断表皮,也可保留蒂部皮肤完整,将皮瓣转移至受区。供区直接缝合或植皮修复。术后予以石膏托外固定,避免皮瓣远端张力大而出现坏死。

2 结 果

15 例术后皮瓣完全存活,皮瓣边缘无青紫、发黑、坏死。术后均获随访3~12个月,皮瓣修复后外观好,蒂部不臃肿,恢复部分感觉功能,不影响穿鞋,同时供区创面愈合后外观良好无瘢痕挛缩。随访期间按Maryland足功能评分标准[3]评定,优11 例,良2 例,可2 例。

典型病例为一46 岁女性患者,发现右足背肿物3个月入院。检查:右足背内侧可见3 cm×3 cm的隆起肿块,局部皮肤无破溃,无压痛,触之柔软,边界清楚,活动度尚可,右足末梢血运良好。入院后行磁共振及血管造影检查明确诊断为右足背血管瘤,在连续硬膜外麻醉下行血管瘤切除术,术后血肿形成致足背皮肤坏死,软组织缺损严重,肌腱及骨质外露(见图2)。行右胫后动脉内踝上皮支皮瓣低位旋转修复术。彻底清除坏死组织后,右足背皮肤软组织缺损9 cm×5 cm。经术前彩超证实以内踝上4 cm为旋转点,以胫骨内侧缘中上1/3交点至内踝与跟腱间中点的连线为轴线,于小腿内侧设计13 cm×8 cm皮瓣移位修复(见图3),将切取下皮瓣覆盖右足背创面,蒂部松弛无张力,皮瓣下置管,供区直接拉拢缝合。术后皮瓣血运良好,创面一期愈合(见图4)。术后随访1年,皮瓣感觉恢复,质地良好,外形不臃肿。

3 讨 论

3.1 低位胫后动脉内踝上皮支皮瓣的解剖学依据 近年通过解剖研究发现,胫后动脉在内踝上方4.0 cm(2.8~4.2 cm)和6.5 cm(5.2~7.5 cm)处发出两条较大的肌间隙皮动脉,口径0.5 mm左右,并与其他穿动脉相互吻合,参与小腿内侧血管链的组成[4-6]。在新鲜肢体标本上,将胫后动脉在此两穿支的远近端结扎后,仅以此两穿支为蒂进行亚甲蓝灌注,皮肤的染色范围可达膝下10 cm处。本组病例术前均常规采用彩色多普勒超声血流探测仪探测胫后动脉皮瓣轴线上所有皮支血管的穿出点,并测量皮支直径且标记,重点观察低位皮支的直径及位置。手术中证实低位穿出点可达内踝尖上2~3 cm,大部分位于内踝尖上4~6 cm。皮瓣血供良好,内踝上皮动脉均有两条伴行静脉,汇入胫后静脉。

图2 胫后动脉皮支皮瓣移植术前外观

图3 胫后动脉皮支皮瓣移植术后外观

图4 胫后动脉皮支皮瓣移植术后2周外观

3.2 低位胫后动脉内踝上皮支皮瓣的优点 此皮瓣血管解剖较为恒定,但原来对于此皮瓣旋转点定位较高,达内踝上6~8 cm,随着临床显微解剖学的研究进展发现:低位内踝上3~4 cm穿出的皮支也较恒定,血运稳定。以往此皮瓣多用来修复小腿中下1/3、踝部、足背近端、外踝区域[7-10],蒂部较高,限制了皮瓣的旋转幅度。现在低位旋转点胫后动脉内踝上皮支皮瓣的蒂部总体长度增加,覆盖部位可达前足甚至跖趾关节部位,是一种较好的修复跖趾关节软组织缺损的方法。另外,此皮瓣切取简便,手术安全,难度低,皮支血管粗大血供良好,切取面积可大可小。蒂部皮下组织少,转移覆盖后蒂部平坦,无臃肿感,避免二期整形手术。皮瓣质地较好,耐摩擦,不影响穿鞋,可部分重建感觉。无需牺牲主干血管。缺点为低位部分皮支一般存在一根粗大,一根较小皮支,面积过大的皮瓣如选择低位皮支,存在一定的皮瓣远端皮肤坏死率。

3.3 手术注意事项 术前必须彩色多普勒超声血流探测仪探测皮支血管的穿出点,并测量皮支直径,存在一定的变异。如果内踝上较低皮支较细,而较粗皮支穿出点偏高不要盲目切断结扎,否则可能导致皮瓣旋转无法覆盖创面或皮瓣转移后远端供血不足坏死可能。此时可细心解剖蒂部筋膜隔内血管蒂,尽量使组织瓣获得灵活、较长血管蒂,增大其旋转弧。如果如此仍不能满足要求,可试行夹闭胫后动脉15 min,如足部血运无影响,可切断胫后动脉,改为胫后动脉为蒂的逆行皮瓣。如果组织瓣或皮瓣切取过长,应将隐神经包含其内,使其周围血管网存在,增加皮瓣血供。大隐静脉远近端尤其是皮瓣蒂部必须结扎,避免倒灌引起皮瓣肿胀,否则皮瓣会出现青紫,回流受限、坏死。皮瓣蒂部由于血管蒂较短,尽量设计为明道、网球拍形状,保留1~2 cm皮肤软组织蒂,增加回流,避免蒂部血管受压、牵拉影响血供。术后需石膏固定避免踝关节活动对于血管的干扰和刺激。

[1]尹克军,朱兴仁,龚铁军,等.延期转移的低旋转点腓肠神经营养血管皮瓣的临床应用[J].中国骨与关节损伤杂志,2011,26(12):1127-1128.

[2]厉孟,高秋明,刘兴炎,等.不同穿支供血腓肠神经营养血管皮瓣修复踝周软组织缺损[J].中国骨与关节损伤杂志,2012,27(6):558-559.

[3]Sanders R,Fortin P,DiPasquale T,etal.Operative treatment in 120 displaced intraarticular calcaneal fractures.Results using a prognostic computed tomography scan classification[J].Clin Orthop Relat Res,1993(290):87-95.

[4]郑和平,林建华,林海滨.显微外科解剖学实物图谱中国人皮瓣血管[M].北京:人民卫生出版社,2006:155-156.

[5]Hafeez K,Siddiqui A,Haroon-ur-Rashid,etal.The posterior tibial island flap for coverage in complex injuries of the lower extremity[J].Microsurgery,2012,32(7):539-545.

[6]Schaverien MV,Hamilton SA,Fairburn N,etal.Lower limb reconstruction using the islanded posterior tibial artery perforator flap[J].Plast Reconstr Surg,2010,125(6):1735-1743.

[7]唐举玉,谢松林,刘鸣江,等.胫后动脉内踝上皮支皮瓣的临床应用[J].中华显微外科杂志,2004,27(1):16-17.

[8]章斌,郭锦明,刘俊,等.胫后动脉内踝上皮支皮瓣修复小腿远端及足踝部皮肤软组织缺损[J].中国骨与关节损伤杂志,2013,28(4):383-384.

[9]吕小星,陈绍宗,李学拥,等.胫后动脉内踝上皮支皮瓣修复足踝部皮肤软组织缺损[J].第四军医大学学报,2009,30(24):3147-3149.

[10]孙振中,寿奎水,韦旭明,等.胫后动脉内踝上皮支血管蒂球拍状岛状皮瓣的临床应用[J].中华显微外科杂志,2007,30(2):93-95.

1008-5572(2015)05-0470-03

R622.+1

B

2014-11-25

张峰(1979- ),男,主治医师,厦门大学附属东南医院全军骨科中心,263000。