中国外交“命运共同体”新理念

陈向阳

习主席提出的“命运共同体”理念净化与升华了当今国际关系思潮,顺应了时代潮流,具有无限生机。展望未来,稳健崛起的中国将弘扬义利兼顾、德力俱足、刚柔并济的“务实王道”,携手各国共同打造“人类命运共同体”,积极引领国际秩序新变革。

党的十八大以来,习近平总书记着眼全球相互依存大势,致力中外良性互动,展现中国“大国担当”,以天下为己任,与时俱进提出并不断阐释充实“命运共同体”这一先进理念。打造“命运共同体” 这是中国向世界发出的重要信号,是新时期中国外交的新理念,意味着各国需要求同存异和休戚与共,以开放包容、合作共赢的心态谋求共同发展,以不断对话与协调来增加凝聚力,以不断建设和完善机制性合作来发挥建设性作用。“命运共同体”业已成为民族复兴关键期中国外交的“主题词”与“主旋律”。

“命运共同体”的阐释与发展

首次出席博鳌亚洲论坛,首次提出“命运共同体”。习主席于2013年4月出席博鳌亚洲论坛年会,发表《共同创造亚洲和世界的美好未来》主旨演讲,强调各国应牢固树立“命运共同体”意识,都应做和平的维护者和促进者,而“不能这边搭台、那边拆台,更不能为一己之私把一个地区乃至世界搞乱”。习主席的演讲有的放矢,是在不点名地警告有关国家不要误判形势,不要低估中国维护自身正当权益与地区和平的决心和意志。

首访东南亚,提倡建设“中国——东盟命运共同体”。习主席于2013年10月在印尼国会发表《携手建设中国——东盟命运共同体》的重要演讲,表示中方愿与东盟成为兴衰相伴、安危与共、同舟共济的好邻居、好朋友、好伙伴,提出了全方位建设“中国——东盟命运共同体”的五大举措:政治上“讲信修睦”,经济上“合作共赢”,安全上“守望相助”,人文上“心心相印”,地区机制上“开放包容”。此次演讲把“命运共同体”理念落实到了中国与东盟的关系之上,体现了东南亚对中国的重要性和彼此关系的巨大潜力。

在中央外事工作会议上提出打造“周边命运共同体”。会议于2014年11月28日至29日召开,习总书记讲话中,明确了对外工作“七个方面”的战略布局,其中多个方面涉及“命运共同体”,包括:切实抓好周边外交工作,打造“周边命运共同体”,秉持“亲诚惠容”的周边外交理念,坚持与邻为善、以邻为伴,坚持睦邻、安邻、富邻,深化同周边国家的互利合作和互联互通;切实加强同发展中国家的团结合作,把我国发展与广大发展中国家共同发展紧密联系起来;切实加强务实合作,积极推进“一带一路”建设,努力寻求同各方利益的汇合点,通过务实合作促进合作共赢;切实落实好“正确义利观”,做好对外援助工作,真正做到“弘义融利”。在外交新布局之中,将周边排第一并提出“周边命运共同体”,说明周边将是对外构筑“命运共同体”的起点和重点。

再度出席博鳌亚洲论坛,明确提出构建“亚洲命运共同体”。习主席于2015年3月28日发表《迈向命运共同体开创亚洲新未来》的主旨演讲,强调各国应共同营造对亚洲、对世界都更为有利的地区秩序,通过迈向“亚洲命运共同体”,推动建设“人类命运共同体”。“亚洲命运共同体”包括四大支柱:一是政治上坚持各国“相互尊重、平等相待”;二是经济上坚持“合作共赢、共同发展”;三是安全上坚持“共同、综合、合作、可持续”的安全观;四是文化上坚持不同文明“兼容并蓄、交流互鉴”。习主席不仅指明了“亚洲命运共同体”与“人类命运共同体”二者之间的递进关系,还勾勒出了建设“亚洲命运共同体”的基本路径和要素。

首次访巴提出“双边命运共同体”。习主席于2015年4月21日在巴基斯坦议会发表《构建中巴命运共同体开辟合作共赢新征程》的演讲,强调中巴要“弘义融利”,实现共同发展。他指出,中华文化倡导“己欲立而立人,己欲达而达人”,中国坚持“正确义利观”,帮助巴基斯坦就是帮助中国自己。双方一致同意将中巴关系提升为“全天候战略合作伙伴关系”,不断充实中巴“命运共同体”内涵,致力于中巴“世代友好”。

赋予“万隆会议”新内涵,推进发展中国家合作共赢。习主席2015年4月22日在印尼亚非领导人会议上发表《弘扬万隆精神推进合作共赢》的讲话,强调推动构建以“合作共赢”为核心的“新型国际关系”,推动国际秩序和国际体系朝着更加公正合理的方向发展,推动建设“人类命运共同体”。他提出了由近及远、一分为三的“全球合作路线图”:核心层即“深化亚非合作”,坚持互利共赢、共同发展,对接发展战略,加强基础设施互联互通;中间层即“拓展南南合作”,扩大治国理政对话交流,提高发展中国家在国际体系内的代表性和发言权;外围层即“推进南北合作”,坚持相互尊重、平等相待。由此可见,“人类命运共同体”,至少包括三个维度:亚非两大洲合作、全球发展中国家合作、发展中国家与发达国家合作。三个层次的划分与排序,依据的是彼此地缘远近与共同利益大小。

“命运共同体”的四大思想根源

一是源于中华优秀传统文化中的“天下观”与“王道”思想。中华优秀传统文化一贯推崇的为人处世之道是“己所不欲,勿施于人”和“己欲立而立人,己欲达而达人”,强调仁、义、礼、智、信,注重修、齐、治、平,追求兼济天下的王道,反对唯我独尊与唯利是图的霸道,儒家的“天下观”包括了“协和万邦”与世界“大同”的思想。以荀子、西汉御史大夫桑弘羊、南宋陈亮等为代表,义利兼顾的“务实王道”在中国封建统一王朝中占据主导地位的时间最长,包括了三大盛世(西汉文景之治到武宣之政、唐贞观之治到开元盛世、清康雍乾)。因此,由荀子开创,义利兼顾、德力俱足、刚柔并济的“务实王道”才是中华传统战略文化的真正精髓。

二是源于新中国倡导的“求同存异”与“和平共处五项原则”。“求同存异”即不以意识形态与制度来对外划线,着眼于彼此的共同利益。“五项原则”即“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处”,其先是在1954年6月发表的中印、中缅两国总理联合声明中得到正式确认,后又在1955年4月召开的印尼万隆会议(亚非会议)上被扩展为“十项原则”,成为处理国家间关系的圭臬。

三是源于“和谐世界”对外战略思想。这主要体现在2006年8月召开的中央外事工作会议精神上,会议强调“坚持推动建设和谐世界”,包括四个支柱:政治上致力于同各国相互尊重、扩大共识、和谐相处,尊重各国人民自主选择社会制度和发展道路的权利,坚持各国平等参与国际事务,促进国际关系民主化;经济上致力于同各国深化合作、共同发展、互利共赢,推动共享经济全球化和科技进步的成果,促进世界普遍繁荣;文化上致力于促进不同文明加强交流、增进了解、相互促进,倡导世界多样性,推动人类文明发展进步;安全上致力于同各国加深互信、加强对话、增强合作,共同应对人类面临的各种全球性问题,促进和平解决国际争端,维护世界和地区安全稳定。

四是源于党的十八大报告。2012年11月通过的十八大报告提出了“继续促进人类和平与发展的崇高事业”战略任务,强调“人类只有一个地球,各国共处一个世界。要和平不要战争,要发展不要贫穷,要合作不要对抗,推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界,是各国人民共同愿望”。报告主张在国际关系中弘扬“平等互信、包容互鉴、合作共赢”的精神,共同维护国际公平正义,而“合作共赢”就是要倡导“人类命运共同体”意识,在追求本国利益时兼顾他国合理关切,在谋求本国发展中促进各国共同发展,建立更加平等均衡的新型全球发展伙伴关系,同舟共济,权责共担,增进人类共同利益。

“命运共同体”的实践

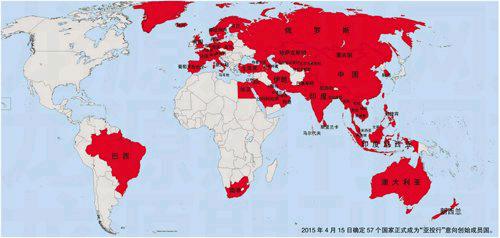

提供“一带一路”与“亚投行”两大公共产品,致力中外共同发展与互利共赢。2013年9月和10月,习主席在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(“一带一路”)的重大倡议,引起国际社会热烈反响。中国政府于2015年3月28日正式对外发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,内容包括共建原则、框架思路、合作重点、合作机制、中国各地方开放态势、中国积极行动等。“一带一路”建设有利于促进沿线各国经济繁荣与区域经济合作,加强不同文明交流互鉴,促进世界和平发展,是一项造福世界各国人民的伟大事业。“一带一路”建设是一项系统工程,将坚持“共商、共建、共享”原则,积极推进与沿线国家发展战略的相互对接。2014年10月24日,中国联合21个首批意向创始成员国签署筹建“亚洲基础设施投资银行”备忘录。2015年4月15日,57个国家正式成为“亚投行”意向创始成员国。

竭尽所能帮助西非应对埃博拉疫情,迅速大力救援遭受强震的尼泊尔。2014年西非多国爆发埃博拉严重疫情,中国政府共向13国以及联合国、世卫组织、非盟等提供总价值约7.5亿元人民币的紧急援助,与西方“喊得多、落地少”形成鲜明对比,广大中国医疗人员不避艰险,挺身而出,全力支援非洲兄弟。2015年4月25日,尼泊尔遭受特大地震,导致重大人员伤亡和财产损失。面对邻国遭灾,中国感同身受,率先并持续施救,自觉践行和生动诠释了“人类命运共同体”的先进理念。

现实挑战与发展前景

现实挑战主要来自两个层面。一是在全球层面,中国提倡建立“人类命运共同体”,其核心是各国平等、相互尊重与合作共赢,但美国唯我独尊的“霸权心态”依旧,且“霸权行径”升级换代,以所谓“巧实力”压制围堵新兴大国与“挑战者”,极力把持国际秩序主导权。二是在地区层面,两大“关键地区”不稳定与不确定因素增多,地区和平与安全不容乐观。其一,亚太地缘战略博弈复杂激烈,美日相互利用,美为日“松绑”,对其右倾化放纵默许。安倍对二战侵略历史闪烁其词、拒不道歉、言不由衷、口是心非。菲律宾狐假虎威,在南海折腾不已。美国为围堵中国,“精心”打造多个三角(美日韩、美日澳、美日印、美日菲等),编织同盟与伙伴关系网。周边一些国家勾联合流,企图“联手抗华”,如菲律宾与越南、菲律宾与日本等,中国推进“周边命运共同体”和“海上丝绸之路”备受掣肘;其二,中东北非战乱不已,也门“代理人战争”不止,美国对中东乱局推卸责任、投机取巧、竭力“抽身”,中国推进“亚洲命运共同体”和“丝绸之路经济带”面临严峻考验。

中国推进“人类命运共同体”建设须系统谋划、辩证统筹、稳步推进。要点有三:一是按纵向地域和对象推进,包括周边、亚非发展中国家及南南合作、发达国家三个层面,其中周边是首要,新老大国是关键,大国关系当致力于“和而不同”,防止跌入“修昔底德陷阱”。二是按横向领域推进,包括政治、经济、安全、文化、生态环境五大领域,重在规则博弈与秩序重塑,扩大自身及发展中国家的话语权。三是两手并举、双管齐下,既包括双边与多边,也包括刚柔并济、恩威并施,区别对待不同对象。

(作者:中国现代国际关系研究院世界政治研究所副所长、研究员)