改良式Bricker回肠膀胱术及经典式Bricker回肠膀胱术治疗膀胱癌的疗效评价

张宏伟 翟国炜

改良式Bricker回肠膀胱术及经典式Bricker回肠膀胱术治疗膀胱癌的疗效评价

张宏伟 翟国炜

目的比较改良式Bricker回肠膀胱术及经典式Bricker回肠膀胱术治疗膀胱癌的临床效果。方法根治性全膀胱切除术联合回肠输出道治疗膀胱癌68例, 根据回肠输出道手术方法分为经典组(经典式Bricker回肠膀胱术)和改良组(改良式Bricker回肠膀胱术), 各34例, 比较两组治疗效果。结果两组患者在手术时长、术中出血量和输血量上差异无统计学意义(P>0.05);并发症方面, 改良组术后漏尿例数(0例)及总并发症发生率(20.6%)明显低于经典组(4例、35.3%), 差异有统计学意义(P<0.05)。结论改良式Bricker回肠膀胱术能够有效降低术后并发症发生率, 有利于促进患者术后康复,值得重视。

改良式;经典式;Bricker回肠膀胱术;膀胱癌

膀胱癌是常见的泌尿外科恶性肿瘤, 其治疗方法比较多样, 临床上普遍认为根治性膀胱切除和尿流改道是最主要、最有效的治疗方法。1950年Bricker等利用回肠作输道进行尿流改道, 因为其良好的治疗效果被广泛推广应用于临床, 被称为经典膀胱回肠尿流改道术。随着医学技术的发展, 在对经典术式不断研究和改善的基础上, 保留了左侧输尿管的解剖原位, 大大降低了术后并发症发生率, 取得了良好效果, 被称为改良术式。作者在此结合本院临床实例, 比较研究改良式和经典式回肠膀胱术在治疗膀胱癌上的效果, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2009~2012年, 本院采用根治性全膀胱切除术联合回肠输出道治疗膀胱癌68例, 男42例, 女26例, 年龄32~71岁, 平均年龄(46.8±3.5)岁, 临床表现:51例血尿, 30例伴随有血凝块, 19例有轻中度贫血, 12例有膀胱刺激症状。病理类型:中尿路上皮癌58例, 非尿路上皮癌10例。肿瘤分布:单发肿瘤22例, 多发肿瘤46例, 肿瘤直径3.0~5.6 cm,平均直径(3.9±0.6)cm;肿瘤部位:三角区31例, 左侧壁16例,右侧壁14例, 前壁2例, 膀胱颈口5例。根据回肠输出道手术方法分为经典组(经典式Bricker回肠膀胱术)和改良组(改良式Bricker回肠膀胱术), 各34例, 两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 所有患者入院后均进行血尿常规、凝血功能、输血全套、胸片等检查, 下腹CT平扫+膀胱镜检+活检观察膀胱肿瘤的位置、数量、大小、浸润及淋巴结转移情况、病理类型、分化程度等。

术前常规检查心电图、纠正电解质平衡、准备胃肠道、备皮等。①经典组:在回盲部15 cm处切取15 cm左右的带系膜回肠并冲洗, 用3-0肠线缝合回肠近端, 游离左侧输尿管下段, 经乙状结肠系膜后通道移至右侧, 双侧输尿管与近端游离回肠对系膜缘切口吻合, 输尿管内留置1根J管。②改良组:带系膜回肠切取及回肠近端缝合与经典组一致, 钝性分离乙状结肠系膜形成窗口, 将带系膜回肠穿过该窗口,确保系膜血管无压力, 无牵拉。切除2~3 cm远端右侧输尿管,右侧及左侧输尿管都保持解剖原位, 其后均游离回肠, 吻合系膜缘切口, 置管与经典组一致。

术后观察患者脉搏、血压、引流液等, 进行抗炎、补液、营养支持等对症治疗。术后禁食以减压胃肠, 肛门排气后方可进流质或半流质饮食。

1.3 观察指标 术后第1年每3个月复查1次, 复查项目:血肌酐、血尿常规、胸片、盆腔及下腹部CT、排泄性尿路造影,比较两组手术情况及术后并发症发生率。

1.4 统计学方法 采用SPSS16.0对数据进行统计学分析。计量资料以均数±标准差 (±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术情况比较 两组患者在手术时长、术中出血量和输血量上差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

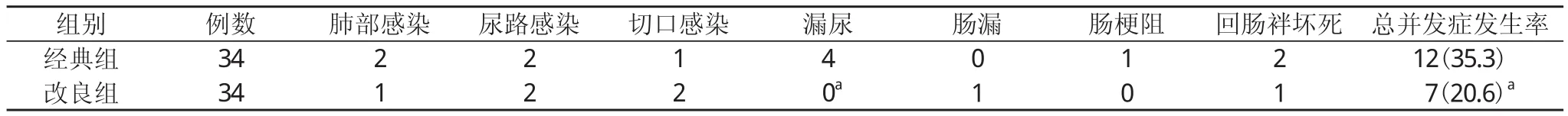

2.2 两组并发症比较 改良组术后漏尿例数及总并发症发生率明显低于经典组, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组手术情况比较 (±s)

表1 两组手术情况比较 (±s)

注:与经典组相比,aP>0.05

组别 例数 手术时长(min) 术中出血量(ml) 手术输血量(ml)经典组 34 105.6±13.6 770.5±263.0 660.5±260.3改良组 34 106.8±12.2a 781.5±208.9a 652.0±255.8a

表2 两组术后并发症比较 [n, n(%)]

3 讨论

膀胱癌是常见的泌尿系统恶性肿瘤, 占恶性肿瘤的3.2%[1]。膀胱癌行经尿道膀胱肿瘤切除术联合膀胱内药物灌注, 5年后的复发率达50%~80%左右。当前, 医学专家普遍认为根治性膀胱切降术联合尿流改道能够有效提高基层浸润性膀胱癌的生存几率, 降低远处转移和局部复发。

经典式Bricker回肠膀胱术中的回肠输出道是经由乙状结肠系膜后方隧道将左侧输尿管穿出, 并与回肠输出道吻合,这样能够有效减少回肠输出道与左侧输尿管的吻合口张力,但左侧输尿口需要游离10 cm左右, 过长的游离会损伤输尿管血供, 进而导致输尿管和回肠的吻合口出现缺血性狭窄,而且输尿管过长还会导致其容易折叠、梗阻、受到肠道压迫,这些都是导致术后并发症的主要原因[2]。有研究表明, 经典回肠膀胱术后并发症发生率高达20%以上, 其中80%发生在左侧输尿管回肠吻合处[3]。

随着医学技术的发展, 国内外众多学者对经典式Bricker回肠膀胱术的回肠输出道进行了改良, 而本院实行的改良术式, 保留了左侧输尿管的解剖原位, 与经典术式相比, 具有以下优点:①左侧输尿管下端仅游离2~3 cm, 减少对左侧输尿管的牵拉, 从而有利保证其正常血运, 减少张力;②回肠截取较长, 受乙状结肠系膜的挤压较轻, 膀胱内压较低, 从而避免泌尿性梗阻及积水等并发症的发生。从本文研究结果来看, 两种术式在手术时长、术中出血量等手术指标上的差异无统计学意义(P>0.05), 但改良组术后并发症明显低于经典组, 充分证明了这一点。

综上所述, 改良式Bricker回肠膀胱术能够有效降低术后并发症发生率, 有利于促进患者术后康复, 值得重视。

[1]姚旭东.男性膀胱癌根治性膀胱切除术的技术改进.临床泌尿外科杂志, 2012,5(2):45-46.

[2]叶章群, 管维.膀胱肿瘤根治性膀胱切除术及尿流改道方法的合理选择及应用.现代泌尿外科杂志, 2010,19(6):54-55.

[3]曾星, 胡志全.改良式Bricker回肠膀胱术与经典式Bricker回肠膀胱术并发症的比较.实用临床医药杂志, 2013,18(2): 122-123.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2015.04.025

2014-11-10]

455000 河南省安阳地区医院泌尿外科