美国深挖小卫星潜力,欲提升军事用天能力

● 文| 北京空间科技信息研究所 张召才

美国深挖小卫星潜力,欲提升军事用天能力

● 文| 北京空间科技信息研究所 张召才

近年来,随着小卫星(质量低于500kg的卫星)单星功能密度、敏捷机动能力、自主生存能力和在轨寿命不断提升,逐渐成为全球航天发展热点,发射数量急剧增长。尤其是在军用领域,小卫星在降低系统成本、增强抗毁能力、应急补充增强和快速组网服役等方面优势突出,又兼具机动灵活、运营管理便捷等特点,备受军方青睐。在此背景下,美国近十余年相继发展了“作战响应空间”(ORS)、“军事行动空间使能效果”(SeeMe)、“隼眼”(Kestrel Eye)、“航天与导弹防御司令部-作战纳卫星效果”(SMDC-ONE)等项目,探索小卫星军事应用和融入作战模式,推动基层作战部队军事用天能力发展。

一、美国小卫星军事应用动因分析

美国大力发展小卫星,将其融入军事作战是受内、外因双重驱动决定的,不能仅简单归结于小卫星性能提升,也应看到现有装备能力不足的需求牵引作用和航天发展战略政策变化的顶层推动作用。

1.性能提升,应用创新,全面满足军事作战应用需求

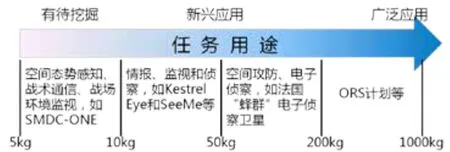

根据美国空军科学委员会2007年发布的《小卫星作战应用》报告,1m分辨率的光学系统能够较好地满足作战需求。以美国天空卫星-1(SkySat-1)为例,该星质量91kg,可获取0.9m分辨率图像和1.1m分辨率视频数据。可见,美国商用遥感小卫星已满足军事作战需求,完全具备了在战区成像侦察中全面应用的技术可行性,见图1。

图1 小卫星性能不断提升,逐步获得广泛应用

小卫星变革传统大卫星设计和运营理念,催生了诸多创新应用模式,也成为提升其军用能力的重要因素。小卫星通过星座组网大幅缩短重访周期,实现近实时连续观测成像,将传统航天装备“侦察”能力提升至“监视”能力。以美国“鸽群”(Flock)星座(见图2)为例,Flock采用“永远在线”(Always On)工作模式,无需对卫星下达成像指令即可自动获取全球持续图像,实现“热点”与全局兼顾的变化监测能力。这种全新工作模式具有重要军事应用前景,提升了小卫星军事应用价值。

图2 “鸽群”星座

2.成本低廉,发射灵活,高效费比成小卫星突出优势

在有限的国防预算下,小卫星成为平衡美国航天成本和能力需求的重要砝码。第一,小卫星短周期、批量化制造使得单星成本低廉,能以较低成本满足基本军用需求;第二,小卫星能以一箭多星、空中发射、在轨弹射等手段实现快速批量部署,大幅降低了进入空间成本;第三,小卫星通过星座组网和优化轨道设计,能力足以与大卫星相媲美。美国研究机构研究结果表明,在任意轨道高度上,每提高2倍分辨率,则卫星质量和成本需分别提高8倍和4.5倍。而降低轨道高度则可将小卫星分辨率提高至大卫星的能力水平。

3.体系转型,确保弹性,小卫星组网可提高生存能力

进入21世纪后,美国逐渐推动军事航天体系从只注重大卫星发展转向大小卫星并行发展。美国总统奥巴马曾表示:“我们必须通过发展能够躲避攻击和快速恢复的新技术和能力来保护我们的空间资产。”小卫星能够通过快速发射补充受损空间能力或采用星座、编队等方式应对空间安全威胁,是提高航天装备体系生存能力和抗毁能力的重要手段。2013年8月,美国空军航天司令部发布《弹性和分散空间体系》白皮书,明确指出,“更小的卫星更容易生产,结合快速响应发射能力,可提高快速重构能力,降低敌人攻击造成的损失。”

4.政府主导,业界参与,小卫星军事应用引各方关注

美国政府高度重视小卫星技术军事应用价值,由国防部、空军和国家侦察局(NRO)等部门持续投入,开展相关项目研究。国防部“空间测试计划”(STP)、空军“大学纳卫星计划”(UNP)以及NRO的“群落”(Colony)计划,都是由政府部门主导,科研机构、高校和新兴公司积极参与的军用小卫星计划。NASA启动了“立方体卫星发射倡议”(CSLI),利用火箭运力余量提供小卫星免费搭载机会,为小卫星技术在轨验证提供更多舞台。NRO也于2012年起开放共享发射能力,提供小卫星搭载发射机会。在政府激励下,以大卫星为主要业务的宇航高速开始积极参与军用小卫星研制工作。如波音公司在2013年初推出了“幻影凤凰”(Phoenix Phantom)系列平台,涵盖10kg以下纳卫星平台,并与NRO合作,为其Colony计划提供立方体卫星平台。

二、“起步”阶段的美国小卫星军事应用发展现状

总体来看,小卫星尚未大规模实现装备化、业务化军事应用。但是,美国已在成像侦察、环境监视、数据中继、预警监视和空间对抗等领域开展了小卫星技术验证和应用探索,正在论证小卫星融入GPS系统的可行性,计划利用小卫星实现导航信号增强。成像侦察方面,美国成像侦察小卫星最高分辨率已优于1m;数据通信方面,美国陆军已完成基于3U立方体卫星的话音通信测试;空间对抗方面,美国已具备低轨道小卫星空间攻防能力,正在采用微纳卫星星座进行高低轨空间目标监视的可行性和有效性验证。

1.成像侦察系统均支持即指即拍,近实时连续侦察监视成热点

当前,美国小卫星侦察监视能力全球领先,以ORS计划为先导,将技术研发和业务能力开发相结合,牵引出一系列成像侦察和环境监视小卫星项目,积极探索小卫星的战术应用和能力发展。美国支持军事作战的成像侦察小卫星能力对比见图3。

图3 美国支持军事作战的成像侦察小卫星能力对比

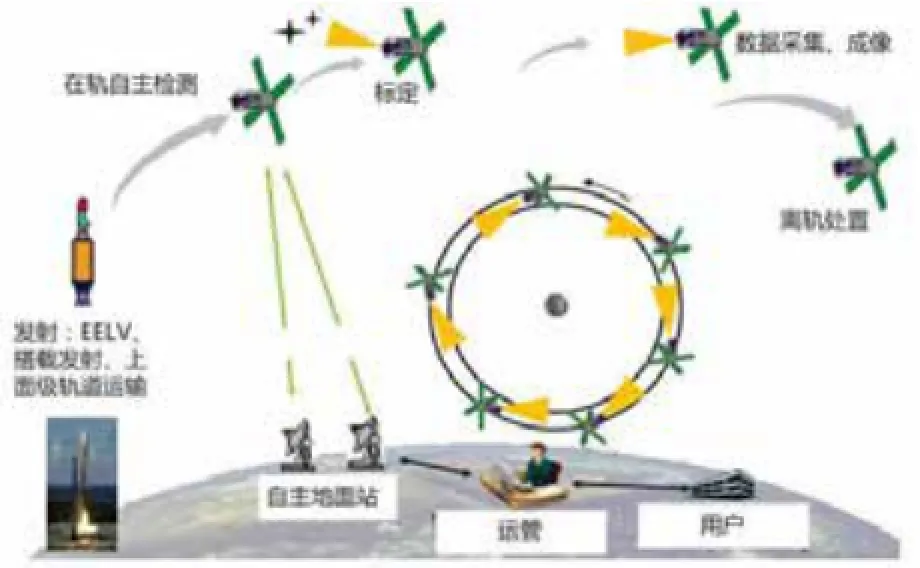

美国国防部ORS计划自2003年启动以来,相继发射了3颗光学成像侦察卫星,逐步建立了可直接融入作战的天基成像侦察能力:战术卫星-2(TacSat-2)发展了优于1m分辨率光学侦察和原始图像数据星上实时处理能力,并初步验证了小卫星“即指即拍”(point and shoot)作战模式 ;战术卫星-3(TacSat-3)卫星发展了高光谱成像、星上数据实时处理和压缩能力,验证了以“战区指控-任务响应-成像侦察-星上处理-信息下传”为流程的小卫星的军事应用模式,作战用户接收到的图像产品是一幅标记有战术目标位置的全色图像;ORS-1卫星完全面向作战用户设计,为美国中央司令部(USCENTCOM)提供实战型ISR能力支持,具备1~1.2m成像侦察和直接响应战区指令并下传数据至作战部队的能力。2014年2月,ORS-2卫星模块化空间平台(MSV)交付空军,ORS办公室后续将发展天基SAR成像能力,预计分辨率1.5m。

ORS计划快响思想、应用理念和关键技术也呈现出明显的牵引、辐射和带动效果。美国军方围绕战术应用、低成本、模块化等启动了多个面向军兵种的情报、监视和侦察(ISR)应用项目。美国陆军于2008年启动“纳眼”(NanoEye)、“小型灵巧战术航天器”(SATS)和“隼眼”(Kestrel Eye)(见图4)项目,研究超低轨道亚米级高分辨率成像技术和指定目标跟踪的视频成像技术,发展低轨道、低成本、近实时连续侦察监视能力。DARPA 在2012年启动SeeMe项目,发展利用低成本小卫星星座向前线基层作战人员快速、按需提供近实时的战场图像数据的能力。该项目虽已取消,但已完成作战概念验证和平台研制工作,为美军发展可用于军事作战的小卫星成像侦察能力完成了技术储备。NRO也启动Colony计划,验证小卫星ISR关键载荷技术,推动其军事应用能力发展。

图4 “隼眼”卫星外形图

2.通信广播系统可支持话音通信,灵巧通信能力纳入发展规划

美国国防部ORS计划和陆军SMDC都基于小卫星发展了面向战术应用的信息传输能力。TacSat-4卫星瞄准美军高纬度地区通信能力不足,采用大椭圆轨道设计,可提供包括高纬度地区在内的近似全球的、非连续的覆盖。单次过顶可以保证对一个战区(3.7km范围内)有2小时以上的连续覆盖;同时每天可对多个战场进行覆盖。TacSat-4卫星可提供动中通 、“数据渗漏” (Data-X)和“蓝军跟踪系统” (BFT)等服务。2013年,ORS办公室又发射了TacSat-6卫星,发展基于3U立方体的超视距通信能力。

美国陆军为确保战术通信能力延伸至偏远山区、雨林等多遮挡地区,发展了支持超视距通信和数据渗漏的低成本小卫星系统。2008年启动的SMDC-ONE星座直接服务于作战部队,验证了战场短报文通信、话音通信和无人台站(UGS)数据采集能力。2013年,美国陆军南方司令部在SMDC-ONE卫星基础上,研制发射了“航天导弹防御司令部纳卫星计划”(SNaP)卫星,具有三轴姿态稳定和在轨推进能力,可提供超视距通信和数据渗漏服务,数传速率是SMDC-ONE卫星的5倍。为进一步推动微纳型通信卫星融入作战,SMDC于2013年底授出UHF频段灵巧通信载荷研制合同,发展支持战区单兵手持终端与立方体卫星直接通信的技术,并具备在轨频率调整能力。

3.空间对抗能力已向高轨道发展,微纳卫星实用水平不断提高

小卫星具有从地面难于探测、在轨道机动灵活优势,具备平时隐蔽监视、战时立即攻击能力,是发展空间对抗系统的重要组成力量。2005年,美国发布的《军用航天系统研究》认为,小卫星在空间攻防中具有重要价值。

目前,美国低轨道空间攻防技术较为成熟,已具备业务应用能力。2000年以来,美国在低轨道空间攻防领域基于小卫星开展了一系列技术验证试验,如美国空军2005年发射的试验卫星系统-11(XSS-11)以及DARPA 于2007年发射的“轨道快车”(Orbital Express)计划等,对在轨卫星检测、交会和对接、在轨维修与器件更新、近距离机动等进行了技术验证,形成了基本应用能力。

完成低轨道技术研究和能力验证后,美国将空间攻防能力推向高轨,当前正重点推进高轨道空间攻防能力验证。2006年,DARPA和美国空军联合实施“微卫星技术试验卫星”(MiTEx)计划,验证了将小卫星送入GEO轨道的能力和小卫星在GEO轨道执行军事任务的潜在效用。MiTEx卫星两次抵近失效卫星,执行拍照和故障诊断操作,其涉及的在轨抵近、绕飞、拍照和无线电截收技术,证明美国已具备静止轨道的小卫星攻防能力。随后,美国空军在XSS计划取得成功的基础上,提出研制“局部空间自主导航与守护试验”(ANGELS)卫星,已于2014年7月送入地球静止轨道,具备自主制导导航与控制能力和广域监视能力,用于为大卫星提供预警和防护。2011年,DARPA启动“凤凰”(Phoenix)计划,成为美国近期高轨道空间攻防的重点项目。Phoenix计划旨在利用空间机器人从地球静止轨道内大量退役或失效的卫星上抓取仍能工作的天线等载荷,并安装在从地面发射的微小型“细胞”(satlet)卫星上,组装成新的全功能卫星,其实质是借助在轨服务技术来发展空间攻防能力。2014年4月,Phoenix计划完成对空间机器人和细胞卫星的概念可行性论证,开始进入空间机器人、细胞卫星和有效载荷轨道交付系统研究开发阶段,并力争2015年完成首次在轨演示验证。

图5 洛马公司基于立方体卫星的GEO轨道目标监视星座方案

基于小卫星发展空间目标监视能力具有降低观测距离、提高观测精度等优势。2012年和2013年,美国相继发射2颗“可操作精化星历表空间望远镜”(STARE)卫星,以3U立方体卫星验证空间目标监视能力,将空间碎片预警距离降低至100m,碰撞虚警率减小99%,该卫星视场3°×3°,能监测到200~1000km、尺寸大于10cm、速度小于10km/s的目标。美国国防部ORS计划也将后续重点瞄准空间目标监视能力,于2014年4月宣布启动ORS-5卫星项目,计划2017年发射入轨,单星质量约80~110kg,作为专用天基空间监视系统-1(SBSS)卫星的后续型号,填补能力空隙。洛马公司也提出利用立方体卫星星座发展静止轨道目标监视能力的构想(见图5),设计了9星星座(目标24小时平均重访率30%)和18星星座(目标24小时平均重访率100%)两种方案。

三、美国小卫星未来实战化军事应用分析

当前,小卫星军事应用还处于“起步”阶段,没有脱离“实战化”应用能力不足、应用领域有限的局面,也没有完全从支持军事作战过渡到融入军事作战阶段。但从长远趋势看,小卫星获得广泛军事应用将是卫星技术发展和能力需求增长的必然结果。

1.应用能力进一步实战化,从支撑作战向融入作战发展势头逐渐加速

一方面,美国国防部致力于“恢复ORS计划”,继续创新快响卫星军事应用模式,发展面向作战部队的小卫星军事应用能力,同时兼顾发展安全自主的快速响应发射技术。美国陆军发展的1.5m分辨率成像侦察微纳卫星即将在轨飞行验证,高速率、超视距战术通信卫星能力不断升级。另一方面,美国已研制出具备视频成像能力的小卫星平台,小卫星视频数据获取能力将广获发展并取得应用。美国小卫星具备0.9米分辨率视频采集能力,萨瑞美国公司发布星下点分辨率优于1m的全彩色视频成像小卫星平台。光学成像侦察小卫星视频能力或将成主流配置,驱动未来天基ISR能力进一步完善,实现持续覆盖、动态跟踪与监视。

2.应用领域进一步全面化,从局部应用向全体系扩展已成为必然趋势

未来小卫星军事应用领域将进一步扩展,从当前有限的局部应用,向涵盖各领域全体系应用方向发展。美军已通过ORS计划验证发展了多光谱与可见光成像侦察能力,目前正推动研制ORS-2和ORS-5卫星,将小卫星军事应用能力扩展至雷达成像侦察和空间目标监视应用。同时,在分散空间体系和“弹性”战略驱动下,美军为增强航天装备体系抗毁能力,开始重视发展小卫星在导航、战场环境监测、空间环境测量、空间态势感知等领域的业务化应用能力,相继启动“空间环境纳卫星试验”(SENSE)、“作战响应空间技术”(ORS Tech)等技术验证卫星项目。未来,小卫星将逐步在这些应用领域完成装备化部署。

3.应用轨道进一步立体化,立足低轨、迈向中高轨发展格局已露端倪

随着应用需求增长和卫星能力提高,军用小卫星将向中地球轨道和高地球轨道发展,并逐步实现业务应用。美国AFRL已与萨瑞公司签订合同,探索论证小卫星在提高GPS系统弹性、信号增强服务方面的潜力,将小卫星军事应用扩展至MEO轨道;洛马公司提出将立方体卫星融入高轨道空间态势感知体系方案,正开展可行性论证与分析;Phoenix计划第二阶段任务继续推进,预计将有大批微小型“细胞卫星”(satlet)发射进入高地球轨道。因此,未来小卫星军事应用将遍布高、中、低不同轨道,应用轨道更趋立体化。

4.业务卫星进一步微型化,微纳卫星将在军事作战中实现装备化部署

一方面,50kg以下微纳卫将逐步具备业务应用能力,尤其是10kg以下立方体卫星能力提升显著。在美国国防部主导下,美军开展“ORS使能者”(ORS Enabler)项目,评估10kg以下立方体卫星军事作战用途和实用效能。NRO也将纳卫星视作未来重点发展方向,发起Colony计划,探索以立方体卫星为代表的纳卫星在国家侦察体系中的作用,重点关注平台和超光谱相机等技术,推动实现军用立方体卫星业务化应用。美国陆军、海军推出的战术应用微纳卫星将迈入在轨验证阶段,卫星能力和作战概念将得到实际验证,推动实现50kg以下小卫星的业务化应用。另一方面,美军正探索论证利用小卫星部分替代大型卫星的可行性。2014年4月,千禧年空间系统公司完成美国空军气象卫星后续计划方案论证,提出以重约180kg的天鹰座-M2(AQUILA-M2)小卫星平台为基础研制美军下一代气象卫星系统,军用气象卫星领域小卫星数量和能力贡献占比将进一步加大。

四、结束语

美国小卫星军事应用已取得诸多经验,既有体系发展战略思考和系统设计理念革新,也有卫星能力提升途径和作战应用模式流程,值得各方开展深入研究与思考。

1.扭转惯性思维是基础,小卫星军事应用自成一派

美国提出以20%成本投入获得80%能力的全新设计思想,明确小卫星军事用的核心是瞄准短周期、高时敏战术应用需求,为基层作战部队和低优先级用户提供战术支持能力。在这种设计思想驱动下,小卫星能力发展不过度追求高性能(如超高分辨率、大带宽容量)、长寿命(设计寿命一般低于2年,如SeeMe卫星设计寿命仅45天)、高可靠(少做甚至不做单星冗余备份,一般以星座形式确保体系能力不降级)指标,而是聚焦发展好使够用的军事航天装备,即满足基层用户的基本需求即可。卫星设计思维转变是小卫星能够面向军事应用,发挥作战支持能力的基础。

2.创新技术体制是关键,全体系支撑实战化应用能力

小卫星面向军事应用提供作战支持是一种全新作战概念和作战模式,需要创新综合技术体系,提供从发射、卫星到地面应用的全链路能力支撑。

发展低成本快速响应发射系统,确保天基能力按需发射。小卫星提供作战支持,必须解决低成本进入空间问题,提高卫星发射自动化和安全性水平。美国国防部ORS计划研制“超级斯届比”(Super Strypi)固体火箭、美国陆军发展“士兵作战响应空间部署器”(SWORDS)以及DARPA保留“空间进入机载发射辅助”(ALASA)小型火箭项目,均可见美国对低成本进入空间能力的重视。

小卫星系统设计以快速提升作战信息支持能力为优先。美国注重提高成像侦察小卫星星上数据处理能力和信息分析能力,缩短原始图像生成支持作战的有价值信息的时间,避免大量无效信息下传造成数传能力浪费,提升战术应用支持效能。如TacSat-3星载处理器就具备光谱数据分析、目标探测和标注能力,并可将这些有效信息提取以文本形式下传至作战用户便携终端。

地面系统注重便捷易用,强调与现有装备集成。地面系统是连接卫星与作战指挥官的枢纽。美国支持小卫星的地面系统采用标准化、开放式架构设计,强调与现有地面处理分发系统和终端装备集成,避免另起炉灶,降低体系能力建设成本。

3.小卫星聚焦战术应用,与大卫星构成完整航天体系

受平台承载能力有限和有效载荷原理性瓶颈约束,小卫星性能无法比肩大卫星,发展小卫星并不能完全替代大卫星。小卫星与大卫星各有优势,任务设计各有分工,二者共同构成完整的军事航天装备体系。大卫星具有长寿命、大功率、高可靠优势,可以搭载数量众多、机制多样的有效载荷,能部署在高、中、低不同轨道提供综合成像侦察、环境监测或中继通信服务,并且具有任务扩展能力。小卫星则面向专业任务设计,具备任务定制和快速响应服务能力,并可以过星座组网或编队飞行的方式弥补单星能力不足,满足大尺度、全球化需求,在解决用户专业应用、通信时延或分布式原位测量方面具有优势。

参考文献

[1]Global Horizons: Final Report United States Air Force Global Science and Technology Vision, AF/ ST TR 13-01, 2013.02.21.

[2]Analysis of Small Space Assets Supporting Air Defense Applications and Survey of Enabling Technologies, Bruhnspace Report, 2013.09.18.

[3]Aaron Q. Rogers, SMALL SATELLITE INITIATIVES: BUILDING ON SUCCESS, 30th Space Symposium, 2014.05.21. [4]Christopher R. Boshuizen, Results from the Planet Labs Flock Constellation, 28th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites, 2014.08.

[5]DOD Is Overcoming Long-Standing Problems, but Faces Challenges to Ensuring Its Investments Are Optimized, GAO, 2014.04.23.

[6]Anthony Shao, Performance Based Cost Modeling: Quantifying the Cost Reduction Potential of Small Observation Satellites, AIAA-RS-2013-1003, 2013.10.14.

[7]Resiliency and Disaggregated Space Architectures, AFSPC, 2013.08 .

[8]Roberta M. Ewart, MONA Framework for Leading Change: The Small Satellite Paradigm, 28th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites, 2014.08.

[9]Daniel Lim, Defining a Roadmap to Bring the US Space Industry Back to Health, 30th Space Symposium, 2014.05.21.

[10]Barton Gellman, U.S. spy network’s successes,

failures and objectives detailed in ‘black

budget’ summary, Washington Post, 2013.08.29. [11]John R. London III, Army NanoSatellite Technology Demonstrations for the Tactical Land WarFighter, 27th Army Science Conference, 2010.11.29.

[12]Michael Scardera, ALTAIRTM: Millennium’s DARPA SeeMe Satellite Solution Technical (R) evolution, 28th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites, 2014.08.

[13]Capt George Sondecker, SENSE: The USAF SMC/XR Space Environmental NanoSatellite Experiment, 30th Space Symposium, 2014.05.21.

[14]Alejandro Levi, Space Environmental NanoSat

Experiment, USAF SMC, 2013.08.