“地球运动”专题

闫凯东等

一、 考纲解读(表1)

二、考点层析

考点1:地方时和区时的计算

【图释考点】时间的空间分布规律:东早西晚(图1)。

【疑难突破】

(1)区时的计算方法。已知某地经度求时区:某地时区=某地经度/15,若结果为整数,则为时区数,若所得结果为小数,则四舍五入;求区时差,同区相减、异区相加,东边的时刻总比西边的时刻早,求东边时刻加时差,求西边时刻减时差,即“东加西减”。

(2)计算时间采用全天24小时制。如果计算结果大于24小时,则减去24时,日期加一天,即为所求时刻;若计算结果数值是负数,则加24小时,日期减一天,即为所求时刻。

(3)在移动情况下(如乘海轮或飞机)计算时间和日期,要加上行程时间。把起点与终点的地方时(或区时)转化为同一地点的地方时(或区时),起止时间差即为运行时间。

(4)善于从光照图中获取时间信息。①晨线与赤道交点所在经线地方时为6:00;②昏线与赤道交点所在经线地方时为18:00;③昼弧中点所在经线即太阳直射点所在经线地方时为12:00;④夜弧中点所在经线地方时为0:00(或24:00)。

(5)赤道上日出地方时永远为6时,日落地方时永远为18时。春秋分时全球都是6时日出,18时日落,其余时间晨线上的点同时日出,但日出地方时不同;昏线上的点同时日落,但日落地方时不同。

考点2:正午太阳高度

正午太阳高度是正午时太阳光线与地平面的夹角,是一天中太阳高度最高的角度。

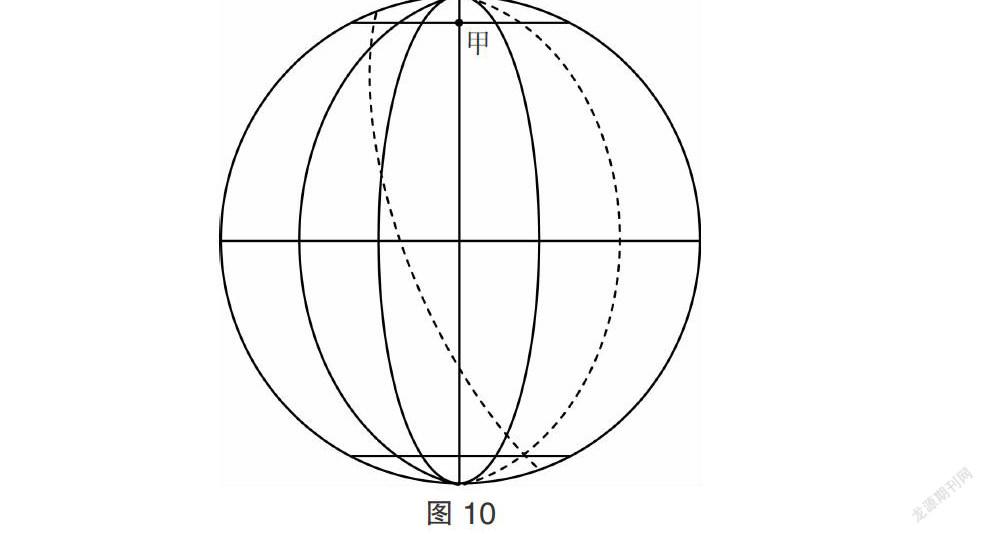

【图释考点】正午太阳高度时空分布规律。

(1)纬度变化规律:同一时刻,正午太阳高度从太阳直射点所在纬线向南北两侧递减,如图2所示。

(2)季节变化规律:随太阳直射点向某地所在纬线移来,则某地正午太阳高度增大;移去则减小。

【疑难突破】

1.正午太阳高度的计算

H=90°-纬度差(H为所求点的正午太阳高度),纬度差是指某地纬度与当日太阳直射点所在纬度之间的差值(当所求点与太阳直射点在同一半球时,纬度差为两地纬度数之差;当所求点与太阳直射点不在同一半球时,则纬度差为两地纬度数之和,简记为“同减异加”)。

2.正午太阳高度的年变化幅度

(1)纬度在0°~23.5°之间的地区:正午太阳高度年较差=当地纬度+23.5°(该地区最大正午太阳高度为90°)。

(2)纬度在23.5°~66.5°之间的地区:正午太阳高度年较差=47°。

(3)纬度在66.5°~90°之间的地区:正午太阳高度年较差=90°-当地纬度+23.5°。

3.正午太阳高度的应用

①确定地方时。②确定房屋朝向或与房间采光的关系。③判断正午日影长短及朝向(影子朝向与太阳方位相反;太阳高度角越大,日影越短,一天中正午时刻日影最短)。④判断所在地区的纬度。⑤计算最小楼间距:解题关键是计算当地一年中最小的正午太阳高度,并计算影长。⑥计算热水器的安装角度(太阳能热水器集热面与太阳光线垂直;太阳能热水器集热面与地面夹角同正午太阳高度互余)。

4.太阳高度变化规律

太阳高度是太阳光线与地平面的夹角,也称太阳高度角。

日变化:地方时12点最大,0点最小,日出和日落时为0°。

空间分布:由太阳直射点向四周递减,如图3所示。

考点3:昼夜长短的变化

【图释考点】昼夜长短变化规律。

昼夜长短空间分布规律:太阳直射哪个半球,哪个半球昼长夜短,且越向该半球高纬白昼时间越长,该半球极地地区出现极昼现象,另一半球相反;太阳直射赤道,全球昼夜平分;夏至日北半球各地昼最长,冬至日南半球各地昼夜最长,如图4所示。

昼夜长短季节变化规律:太阳直射点向哪个半球移动,哪个半球昼变长夜变短,且纬度越高,昼夜长短变化幅度越大,另一半球相反(如图5)。

【疑难突破】

1.昼夜长短的计算方法

某地昼长=该地所在纬线昼弧的比例×24=该地所在纬线昼弧所跨经度/15°=日落时刻-日出时刻=(12-日出地方时)×2=(日落地方时-12)×2=24-夜长;同一天南北半球纬度相同的甲、乙两地,甲地昼长等于乙地夜长。

2.昼夜长短的变化

①随纬度增加,昼夜长短变化幅度越来越大,即昼长年较差随纬度的增加而增大(极圈内地区除外)。赤道地区昼夜终年等长,昼长年较差为0;南北极圈及以内地区最长昼长达24小时,最短昼长仅为0,昼长年较差达24小时。②北极圈以北和南极圈以南地区发生极昼、极夜的日数,随纬度增加而增多,极点地区达到最大值。一年中,极圈上的极昼、极夜各为1天,极点上的极昼、极夜各约为半年。北极点极夜天数比极昼天数略少,因为北极点发生极夜时地球位于近日点附近,地球公转速度较快,所需时间短。③昼变长夜变短不等于昼长夜短,如北半球昼变长说明太阳直射点向北移动,太阳可能直射南半球,此时北半球昼短夜长;也可能直射北半球,此时北半球昼长夜短。昼变短夜变长与昼短夜长亦是同样道理。

3.日出日落方位

太阳直射北半球,全球有昼夜交替的地方日出东北,日落西北;太阳直射南半球,全球有昼夜交替的地方日出东南,日落西南;二分日太阳直射赤道,全球日出正东,日落正西;出现极昼的地方,北半球太阳正北升起,正北落下,南半球正南升起,正南落下。

三、图像突破

【图型解读】各类光照图的判读。

光照图即日照图,是太阳光线照射在地球表面所形成的白昼和黑夜的分布图形。常见光照图一般由三要素组成:太阳光线、晨昏线和昼夜半球。常见图形有侧视图、俯视图、矩形图、局部图、变式图等,如图6,①为二分日侧视图;②为北半球夏半年侧视图;③为北极上空俯视图;④为南极上空俯视图;⑤为北半球冬至日矩形图。

【判读方法】

(1)找点:直射点、交点、切点。光照图中的太阳直射点、晨昏线与赤道交点、晨昏线与纬线圈切点这“三点”往往隐含经度、纬度、地方时、日期等重要条件或特征,并且相互间存在一定关系,是解题的关键点。因此读光照图时,要找出这“三点”,挖掘出其隐含条件或信息。

(2)描线:晨昏线、日期分界线、东西半球分界线。晨线与赤道交点所在经线地方时为6时,昏线与赤道交点所在经线地方时为18时。晨昏线和纬线圈的切点所在纬线的纬度是出现极昼或极夜现象的最低纬度;所在经线一条是太阳直射经线(昼半球中央经线)、另一条是0时经线(夜半球中央经线)。

日界线为0时或24时所在经线和180°经线(理论上);沿地球自转方向,0时经线向东至180°经线的范围为今天;0时经线向西至180°经线的范围为昨天。20°W以东为东半球,其西侧为西半球;160°E以东为西半球,其西侧为东半球。

(3)划面:由太阳光线确定出昼半球、夜半球及南北极圈附近极昼和极夜的范围。若越向北,昼越长,则北半球处于夏半年,反之,北半球处于冬半年;北极圈出现极昼的时间为6月22日,出现极夜的时间为12月22日。只在每年3月21日或9月23日前后,南、北极点周围无极昼、极夜现象。南北极地区出现极昼和极夜现象是相反的。

四、思维建模

1.极昼区域太阳高度的计算

【典例精析】

图7为北半球甲、乙两地某日“太阳视运动路线图”,圆O为地平圈,箭头表示太阳视运动方向,图中∠1=∠2=22°。读图回答(1)~(3)题。

(1)甲地的地理纬度是:

A.23°26′N B.66°34′N

C.22°N D.90°N

(2)乙地的正午太阳高度为:

A.22° B.44° C.11° D.68°

(3)悉尼该日太阳升起的方向是:

A.东北 B.东南 C.正东 D.正北

由图7可知甲、乙两地均出现极昼现象,甲地太阳高度全天不变均为22°,没有地球自转引起的太阳升落现象,且太阳视运动方向为顺时针,证明甲地为北极点,且此日太阳直射点纬度为22°N。乙地最小太阳高度为0°,可将图7转化为侧视图(如图8)。依图即可得出乙地纬度为68°N,其正午太阳高度为44°。此时太阳直射北半球,悉尼日出方向为东北。

【以例得法】

(1)分析方法:对于地球运动的习题,绘图是最好的解题方法,能将试题中抽象的文字叙述、解题思维过程用简单的图像显示出来,从而提高解题效率。在解题过程中,可先根据题意作出草图,然后参照图形的形状、位置、性质,综合图像特征,得出结论。善于实现图图转换、甚至是无图转换成常见且熟悉图形。这样可很快找到解题的切入点,提高解题速度和准确率。

(2)以例建模:将局部图转化为整体图(如图9,O为南极点,MA为晨昏线,M为晨昏线与纬线(70°S)相切的点,且在经线OB上,图中阴影部分表示与全球其它地区日期不同的范围)。

2.日界线、晨昏线的判断

【典例精析】

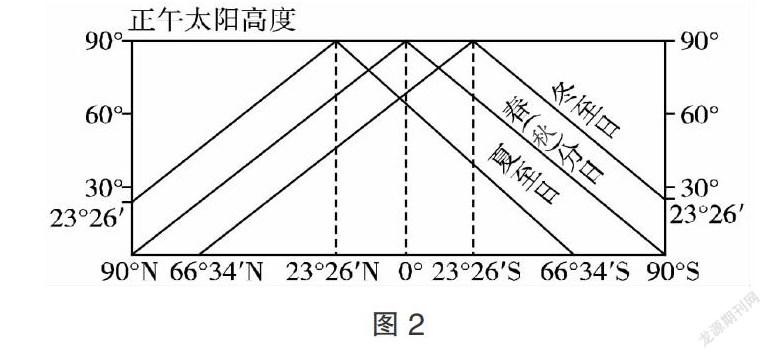

图10中的两条虚线,一条是晨昏线,另一条两侧大部分地区日期不同;此时地球公转速度较慢。读图完成问题。

若图中的时间为7日和8日,则甲地为:

A.7日4时 B.8日8时

C.7日8时 D.8日4时

理论上地球有两条日期界线,分别为0时所在经线和180°经线,此图晨昏线可能为晨线或昏线,两条虚线分属四种情况。根据此时地球公转速度较慢可知,该图北极点附近出现极昼现象,则左侧虚线为晨线。晨线与赤道交点为6点,图中经线间隔30°经度,时间相差2小时,则右虚线一定不是0时所在经线,应为180°经线。故甲地为8日8时。

【以例得法】

(1)分析思路:善于依据材料获取准确的地理信息;逻辑分析可能出现的地理现象或结果;逐一进行排除,最终确定正确答案。

(2)以例建模:获取信息→逻辑分析列举→排除错误选项→正确结论。