佤族象脚鼓制作工艺

文·图 / 龙成鹏

佤族象脚鼓制作工艺

文·图 / 龙成鹏

佤族与象脚鼓

2012年3月,我在普洱市西盟佤族自治县的中课乡窝笼村待了一个星期。窝笼村有个民间艺人叫尼端,1948年出生,擅长佤族乐器和歌舞,是西盟县三位省级民间艺人(音乐)之一。我的工作就是调查了解窝笼村佤族传承音乐歌舞的情况,并尝试着给尼端寻找一些有潜质的年轻学员。

这时,正是西盟县上上下下为隆重的木鼓节(4月11日)做筹备的日子,距离县城近二十公里的窝笼村也为此忙碌着。尼端作为省级民间艺人,在县里和乡里都是号人物,因此,乡政府给他委派了制作象脚鼓的任务。一般来说,象脚鼓被认为是傣族地区传入的乐器,尚不能算是佤族的传统民族乐器。在佤族地区流传的象脚鼓属于短型象脚鼓,尺寸一般都不超过80厘米。虽然是一种外来乐器,但象脚鼓已经完全融入了佤族的日常生活,在结婚、过年过节这样一些热闹喜庆的日子都会敲响。

在临沧市的临翔区,象脚鼓的制作工艺已于2010年被收录到第三批国家级非物质文化遗产保护名录。不过,申报非遗的象脚鼓是作为傣族的一项民间工艺申报的。

对于佤族的象脚鼓,近些年,学界陆续有文章涉及到。1999年田联韬、杨德厚在《中国境内佤族传统音乐考察研究》一文中,对佤族音乐体系进行全面勾勒时,提及了象脚鼓在佤族歌舞乐中的位置。在田联韬与另一位合作者撰写的《西盟佤族的乐器》中,对象脚鼓的乐器和演奏也有简单提及。2004年,朱海鹰的《重新认识象脚鼓文化》一文,对象脚鼓的名称、历史起源,做了考证与推测,纠正了一个根深蒂固的“错误”,即认为象脚鼓是模仿“象脚”而创造出来的乐器。朱海鹰认为,象脚鼓分为长型象脚鼓和短型象脚鼓,在中国的傣族、缅甸的缅族和佤族等民族中间流传,名称不同,长型和短型的来源也各异,但都跟“象脚”无关。据调查,象脚鼓这个名称,在佤族语言中,叫“格朗”,也无“象脚”的意思。

用特制的刮刀修整鼓体内部

用錾子来掏空树干

打磨好的象脚鼓厚度只有一厘米

选材及加工

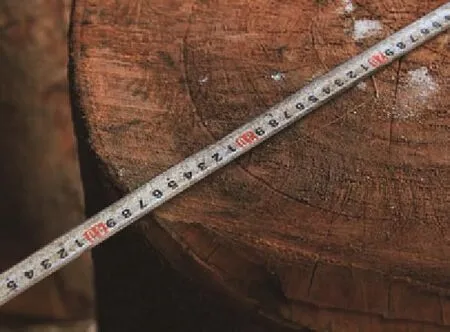

据尼端说,制作象脚鼓的材料,在西盟中课笼窝一带,只有红椿树最好。理由是其他树太硬,难雕刻,而红椿树较软,且好找。红椿树,要长到10年左右才适合用来做鼓。这是因为做鼓的树,需要直径不能少于30厘米。

砍红椿树要讲季节。最好是农历的七八月份。如果季节不好,树会生虫或者炸裂,就做不了鼓。树砍倒后,要按照象脚鼓的尺寸来切树。象脚鼓长一般70多厘米,直径25厘米左右。一棵红椿树,如果长得够笔直,就可以按鼓的长度切开,大概可以做10个鼓。如果树比较粗,也可以把象脚鼓做大一点,但相对更重了,不便于演奏。也有尺寸更小的象脚鼓,长度大概是50厘米,直径则不超过20厘米,通常是小孩子敲的。

树砍倒,木料切好后,可以立即做鼓,也可以放一段时间。如果不立即做,就要对木料进行保护处理,防止其开裂。方法是顺着树的纹理给木料浇灌盐开水。经过浇灌的红椿树放置几个月都不会裂开。以盐水来浸泡木材,防止炸裂的方法,在象脚鼓做成型后,还继续被应用。

木料的直径,大于30厘米

木料的高度,80厘米就够了

掏空与打磨

象脚鼓大体上像个红酒杯,因此需要将树干两头掏空。掏空的工具,首先是錾子。用铅笔画出要掏空的区域,这个区域直径约20厘米,要比鼓的实际直径小,以保证掏空的时候不把鼓弄坏。

象脚鼓鼓面和脚两端大小略有不同,脚有时比鼓面大,有时一样大小,尺寸并没有定规。腰部收缩,所以,要用刀砍掉多余的部分,然后再用砂轮打磨平整。鼓上下掏空后,要把腰部打通,这个工序很费劲,也很关键。尼端说,可以用烧红的铁杆来烙,烙通后再用刮刀把口径扩大。口径的位置在鼓的中间部位,口径的大小决定着鼓的声音大小,经验和技术直接影响着鼓的音质。做好内外部修整后,象脚鼓基本成型了。

接下来要做一次防护处理,就是第二次用盐水浸泡鼓身。无论是干材料还是鲜材料,都要放到一口装满盐水的大锅里煮。一般耗时一夜,下午6点左右开始煮,煮到第二天早上,柴火不停,这才算把鼓煮透。

煮好后晾干,晾5天左右象脚鼓恢复到原来的重量,但煮过的象脚鼓里里外外都变成黑色,像涂了层黑漆。得把黑色皮削掉,用砂轮、刮刀等工具把鼓内外打磨平整光滑;在鼓的外部,腰部的位置做一道坎,这个坎刚好可以卡住一个钢丝绕成的圆圈。等牛皮蒙在鼓面上,固定好,缝制完后,就通过牛皮绳把鼓面的牛皮连接到鼓腰的钢圈上,这样鼓面才能被固定下来。

把牛皮蒙在象脚鼓上

将边缘的牛皮反过来包裹着铁丝圈,并用牛皮绳缝起来

把泡软的牛皮蒙在鼓面上,并用粗铁丝固定

给鼓面绷牛皮

绷鼓面是一道十分复杂的工序,需要两至三人协作才能完成。需要一张直径50多厘米的牛皮和20多米长的牛皮绳。

牛皮绳和牛皮都是事先准备好的。买来整张牛皮,晒干。要用时,提前一两天泡在水里泡软。皮上的毛和油要刮掉。皮有毛的那一面一般露在外面。尼端做鼓用的这些牛皮和牛皮绳,都是一年前买的。沿着牛皮的边剪出宽2厘米左右的绳子,把它扭成绳,在太阳下暴晒,两头拴住,绷紧。在晒的时候,用火钳夹住绳子,使劲拉拽绳子,并把一些毛边刮掉。

牛皮蒙在鼓面后,先用钢丝绕着鼓的边,把牛皮勒紧在鼓上,牛皮被箍紧后,要把多余的皮折进去,然后用牛皮绳把折进去的牛皮包裹着箍在鼓面上的钢丝穿起来。这个过程,用锋利的锥子,引导着牛皮绳,把两层牛皮缝起来。钢丝圈最终被完全包裹在牛皮里面。据尼端介绍,这样的做法,牛皮不容易被拉坏。这样以后调音时,只要直接敲击钢丝圈,使之往下箍紧,就能绷紧牛皮,而不用担心钢丝滑脱了。

把牛皮绷在钢丝圈,并固定在鼓面上,还需要用更长的牛皮绳把牛皮钢丝圈与鼓腰连接起来。前面说过,鼓腰的细部要套一个钢丝圈,这个钢丝圈就是为了和鼓面的牛皮连接起来。这个工序,需要一根很长的牛皮绳,其长度有近20米。牛皮绳和钢丝圈,就把鼓面的牛皮牢牢地均匀地固定在了象脚鼓上。

把鼓面与鼓腰的钢丝用牛皮绳绷紧连接后,象脚鼓的牛皮鼓面就基本定型了。可以把鼓在太阳下晒干,或者用火烘干。晒干后,牛皮绳可以卸掉,重新换绳子。鼓身可以做一些装饰。

绷好鼓皮后,用火把鼓皮烤干

给象脚鼓上小蜜蜂蜡

给象脚鼓上清光漆

给鼓脚雕刻纹饰

尼端敲击象脚鼓来调试音色

装饰与调音

鼓身刷漆是必需的装饰,在西盟窝笼,尼端刷的是透明的亮漆,基本上保留了木材的纹理。象脚鼓的脚上还雕刻一些图案,图案一般都有一个牛头。牛头在佤族地区是重要的祭品,具有十分重要的符号意义。牛头是用黑色的油漆画上去。除了牛头,象脚鼓上还雕刻一些规则的条纹,其样式简单。

装饰完后,牛皮绳重新编制在象脚鼓上。

在调音之前,要对牛皮鼓面进行一些修整打磨。过去用刀刮,现在可以用砂轮来打磨。牛皮鼓面经过这道工序后,上头的牛毛、杂质就被清理干净了。可以给鼓调音了。

新做的鼓都需要重新调音。调音有几个方法,这些方法,有时被同时采用。一是调节绷鼓的牛皮绳。连接鼓面与鼓腰的牛皮绳,用木棍一撬,可以收紧或放松,这样就可以调节鼓面的松紧。而鼓面的松紧直接决定着声音的响亮与否。二是往鼓里灌水,一般是水酒(当地的一种酒,酒精度数十几度)。把鼓倒过来,从鼓脚灌进去,在鼓里摇一摇后,把水倒掉。这样鼓面就潮湿了,即使再次晒干后它的松紧也有改变。

第三种是给鼓面粘一块蜂蜡。当地3月间地下产一种野蜂,叫小蜂。采集到小蜂蜜后,熬制蜂蜡。每个新做的鼓,都要贴上一块蜂蜡。对于为何要贴蜂蜡,尼端的解释是,为了调音,上了蜂蜡,声音就传得远了。不过,在一些学者的研究文章中,在鼓面上贴蜂蜡的做法,在其他地方有些差异。有的地方用米来贴在鼓面上。也有学者据此认为,这个做法,其含义应该不仅仅是调音,而可能是根源于一种祭祀谷神的习俗。

(责任编辑 赵芳 )