高6-38井聚合物微球调驱研究与应用

钱志鸿,姚文鸿,邓秀模,崔永亮

(1.中国石化江苏油田分公司石油工程技术研究院;2.中国石化江苏油田分公司档案馆:江苏扬州 225009)

聚合物微球调驱技术是近几年在交联聚合物溶液调剖技术基础上发展起来的新型深部调驱技术,是一种新的可移动调剖驱油方式[1]。聚合物微球初始粒径小(纳米、微米级),能运移至油藏深部,并逐步吸水膨胀;具有优良的耐温耐盐性,在苛刻油藏和高矿化度地层水中稳定存在时间长;具有一定的弹性,耐剪切。目前聚合物微球调驱试验已在胜利、中原、华北、青海等油田相继开展,并取得了较好的效果[2-5]。江苏油田中低渗油藏地质储量基数较大,原油采出程度低,剩余油挖潜余地较大,在该油田进行聚合物微球深部调驱试验,评价该技术对于中低渗水驱开发油藏的适应性、可行性及经济性具有深远意义。笔者以高6断块高6-38井组为研究目标,开展了室内研究和现场微球调驱试验。

1 高6-38井概况

高6-38井为高6断块E1f11层系中部注水井,该断块E1f11储层的平均孔隙度为15.8%,平均渗透率为 46.6 ×10-3μm2,为中孔、中低渗储层。地层温度为 83.4℃,地下原油密度为0.819 5 g/cm3,原油黏度为 8.41 mPa·s,凝固点为34℃,属于中-高密度、中-高黏度、中-高凝固点原油。地层水矿化度为8 159 mg/L,水型为NaHCO3型。

高6-38井为笼统注水,日注30 m3,油压9.5 MPa。吸水剖面测试结果显示,E1f11-2/20小层单层突进,与对应油井之间已形成窜流通道,但与下部小层之间隔层仅1.3 m,无法实施分注,导致该层系纵向上动用差异较大,急需改善纵向吸水矛盾。

2 聚合物微球室内评价

压汞实验结果表明高6块孔喉半径为0.53~5.03 μm,分析认为可以通过聚合物微球调驱封堵高渗透通道,改变井组压力场分布,使注入水重新分布,扩大井组水驱波及体积,提高砂体储量动用程度。因此我们根据该井油藏条件,优选聚合物微球SD-310开展室内评价实验,考察其在地层水条件下的稳定性、膨胀性能及其在岩心中的注入性和封堵性,优化调驱方案。

2.1 分散稳定性

常温下在250 mL广口烧瓶中配制质量分数为0.2%的微球水溶液,除氧后密封放置,微球水溶液呈乳白色,肉眼观察无较大颗粒悬浮。在常温下定期观察,15 d后微球水溶液未出现沉淀或悬浮物质,由此判断该微球分散体的稳定性良好。继续观察该体系在85℃下的分散稳定性,6个月后该微球试样仍然分散均匀,未出现明显的沉淀或悬浮物质,说明聚合物微球具有很好的热稳定性。

2.2 膨胀性能

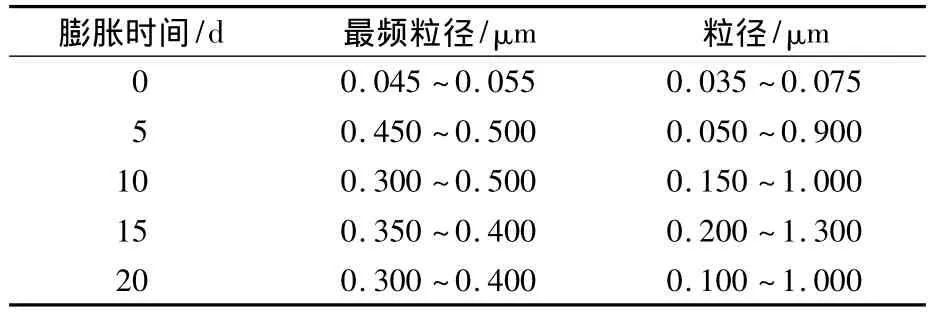

将配制好的质量分数为0.2%的聚合物微球溶液置于85℃下,用透射电镜(TEM)定期测试微球粒径,考察其膨胀性,结果如表1所示。85℃下微球的膨胀速度较快,微球前5 d膨胀明显,5 d后膨胀速度变缓;20 d后微球最频粒径为300~400 nm,是膨胀前微球粒径的6~8倍。聚合物微球膨胀后最大粒径可达0.5 μm,而膨胀前仅为0.055 μm,说明其具有进入地层深部膨胀封堵的能力。

表1 SD-310在85℃注入水中的粒径变化

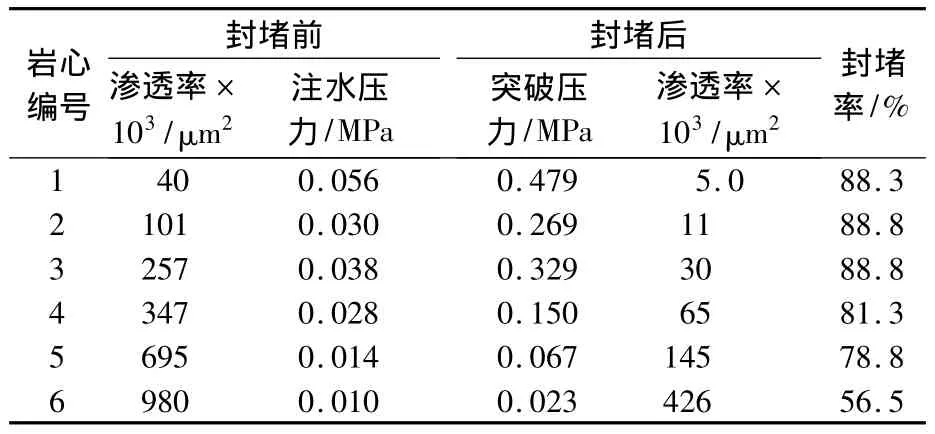

2.3 封堵性能

将质量分数为0.3%的聚合物微球溶液预处理后,分别注入不同渗透率的人造岩心,考察其封堵效果。微球在85℃下先膨胀20 d后注入,注入量为0.3 PV,结果如表2所示。聚合物微球对岩心的封堵效果与渗透率有关。微球对中低渗岩心的封堵效果较好,平均封堵率大于80%;随着渗透率的增加,封堵效果变差,当渗透率接近1 μm2时,封堵率仅为56.5%。分析认为,岩心渗透率增大后孔喉半径也相应增大,一旦孔喉半径超出微球膨胀粒径的3倍,无法达到1/3桥架原理的基本条件,将不能建立有效的封堵。

表2 微球对岩心的封堵性能

3 现场调驱试验

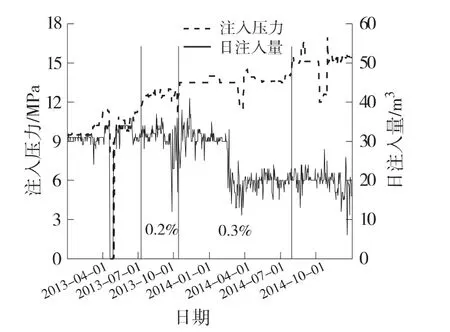

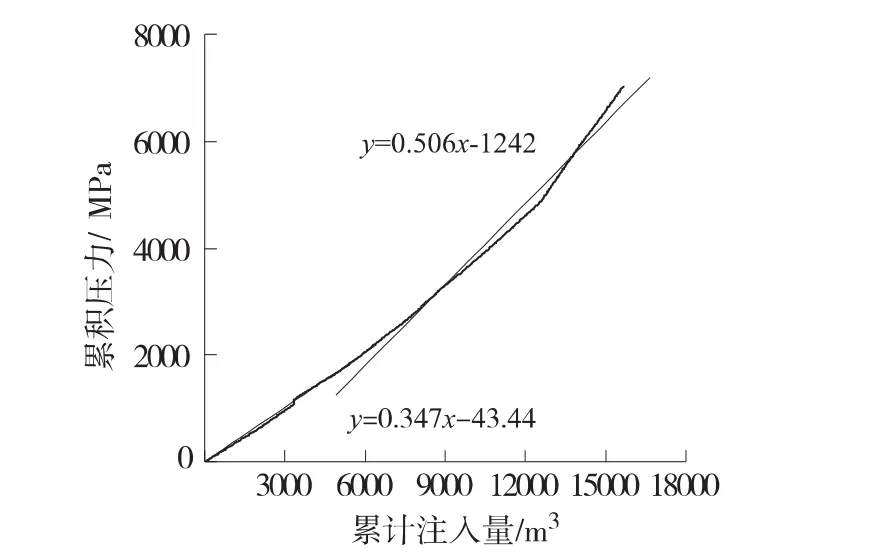

3.1 微球注入过程

高6-38井聚合物微球调驱采用注水管线在线投加的方式,分二级段塞,共注入微球调驱剂9 040 m3,其中一级段塞质量分数为0.2%,共注入微球母液3.5 t,二级段塞质量分数为0.3%,共注入微球母液16.5 t。微球调驱注入曲线如图1所示。注入压力随注入浓度的变化较明显。微球调驱剂进入油层后,由于微球流动方式的改变,以及油藏的流动阻力、微球堆积桥架等原因,短期内注入压力小幅上升,之后压力稳定在一个平台上,表明聚合物微球未在油井周围储层继续堆积,而是进一步向油层深部运移。

图1 高6-38井微球注入曲线

3.2 效果评价

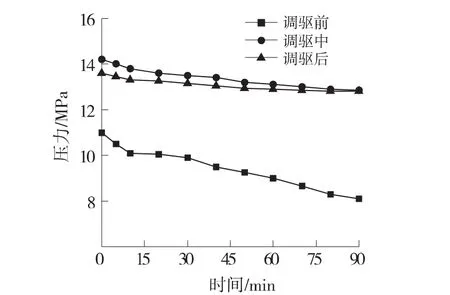

3.2.1 压降曲线

高6-38井调驱前后注水井的压降变化如图2所示。调驱后压降曲线明显变缓,压力指数(PI)值从调驱前的9.51升至13.15以上,充满度(FD)值从调驱前的0.86升至0.96,说明聚合物微球起到了封堵高渗通道、改善近井地带油藏非均质性的作用。

图2 高6-38井调驱过程的压降曲线

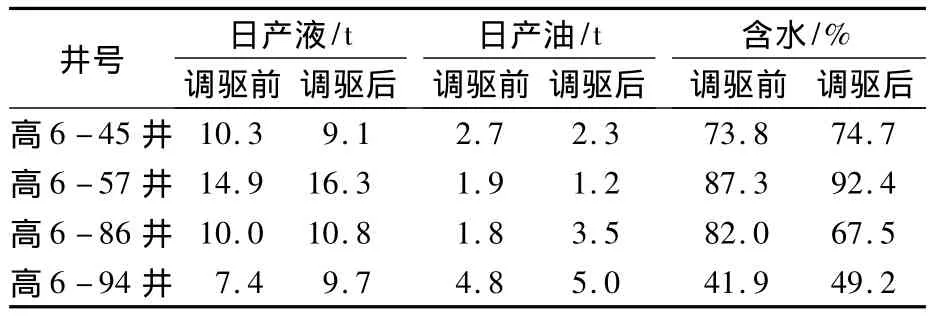

3.2.2 霍尔曲线

对调驱前6个月及调驱过程的注水量和注入压力进行累加处理,得到霍尔曲线,结果如图3所示。

图3 高6-38井的霍尔曲线

调驱前正常注水时的霍尔曲线斜率为0.347,调驱期间曲线斜率为0.506,调驱前后视阻力系数R为1.46。根据经验,R大于1.0时注聚有效,R为1.5~1.8时周围油井的增油效果最好,其次是 R 为1.8~2.0或1.3~1.5时。在调驱体系的作用下,储层的渗流阻力增大,视阻力系数达到1.46,聚合物微球在油层深部也起到较好的封堵作用,已建立驱动新压差。

3.2.3 增油效果

高6-38井组4口对应油井有2口见到调驱效果,各油井2014年5月的生产情况如表3所示。通过PEOffice软件ProdForecast模块对井组产量进行预测,结果表明井组月递减率从2.17%降至1.07%。截至2014年年底,井组实现增油305 t,降水 179 m3。

表3 高6-38井对应油井生产情况

4 结论

1)室内实验结果表明,85℃下聚合物微球分散性良好;膨胀速度前5 d较快,5 d后膨胀速度变缓,20 d后微球最频粒径为300~400 nm,是膨胀前微球粒径的6~8倍;聚合物微球对中低渗岩心的封堵效果较好,平均封堵率大于80%,对高渗岩心的封堵效果不理想,渗透率越高,封堵效果越差。

2)现场试验结果表明,针对高6-38井的聚合物微球注入性良好,能够进入油层深部,逐步建立驱替压差;压降曲线显示微球调驱能较好地改善近井地带油藏的非均质性;霍尔曲线显示微球在油层深部也能起到较好的封堵作用。微球调驱后,井组递减率变缓,降水增油效果较好。

[1]李明远,林海钦,郑晓宇,等.交联聚合物溶液深部调剖矿场试验[J].油田化学,2000,17(2):144 -147.

[2]宋岱锋,贾艳平,于丽.孤岛油田聚驱后聚合物微球调驱提高采收率研究[J].油田化学,2008,25(2):165 -169.

[3]曾庆桥,孟庆春,刘媛,等.聚合物微球深部调驱技术在复杂断块油藏的应用[J].石油钻采工艺,2012,34(5):91 -94.

[4]窦让林.大孔道识别方法及聚合物微球调驱在文中油田的应用[J].西安石油大学学报:自然科学版,2011,26(4):50-52.

[5]程严军,张伟,庞兴梅,等.新型纳米微球调驱技术室内研究与现场应用[J].青海石油,2012,30(1):64 -69.