杨春晖“酱油师傅”的N种角色

萧燕

认识杨春晖大师是通过微信。由于工作缘由,他常以“卖酱油的”自称,字里行间却总是透出些许不一样的气质。

一张随手拍得的照片,几句见解独到的文字,与朋友们分享着他的所见所闻。内容不只局限于烹饪技艺和菜品开发,而是将对菜品、对技艺的理解引发到对行业的探讨、人生的解读上。看他的微信,就像打开一瓶精心酿制的酱油,有料儿,够味儿,回味悠长。

所以,一日,通过微信向杨春晖大师发出了采访邀约,来看一看这位“酱油师傅”的庐山真面目。

从大厨到“卖酱油”,只为了一个信念

上世纪60年代末,杨春晖出生在一个典型的书香之家,与书为伴是他少年生活的真实写照。然而青春叛逆,初中毕业后的他却离经叛道,踏上了辛苦的学厨之路。

1984年,杨春晖进入德胜饭店成为一名普通的学徒工。最初学厨的日子艰苦而又枯燥,却让这个曾经离经叛道的“坏孩子”找到了新的人生方向。每天五点起床,比别人早到三个小时,几乎总是最后一个离开,忙碌一天不管多累也要眉上几眼烹饪书籍。不辞辛苦的付出,让他练就了一手过硬的技术,也为他赢得了“优秀青年职工”“优秀共青团员”的荣誉。1989年,为了挑战自己,他毅然离开在别人眼中看作是“铁饭碗”的国营单位,进入一家合资企业担任潮州菜主厨。勤奋吃苦加上过人的领悟力,让他有幸拜入屈浩大师门下,成为“屈家军”首徒。加入“大董”后,杨春晖骨子里的管理者基因又被激活,除了协助出品管理,还要肩负协助培育团队。如今回想起在“大董”工作的日子,他感慨良多,“大董的工作强度和压力之大是常人难以想象的,大董先生为了做到精益求精,带着我们经常是彻夜不眠的工作,正是这样的日复一日,锤炼出了一个强大的出品服务体系。”

2010年,李锦记(中国)销售有限公司组建厨务技术支持团队,需要一位既懂技术又懂管理的人加入。杨春晖接受了这个新的挑战。上任之前,他提出了三个要求:“第一,不谈工资。第二,要以全国厨务经理的头衔加入公司。第三,要公司允许保留企业技术顾问和客座培训讲师的身份为终端客户服务。”从厨师改行“卖酱油”,就收入而言后者肯定不如前者。作出如此决定,杨春晖不是一时兴起,而是经过深思熟虑,是为了实现自己的一个信念——让厨师成为会思考的人。

行者,授人予渔

由于工作经常到各地培训、考察,杨春晖笑言:“其实我的主要工作是坐飞机。”一年十几万公里的飞行,换来的不只是更多忠实的客户和高度的认可,更是2013年“中华金厨奖烹饪教育奖”、美国AACTP注册培训师、清华大学深圳研究院特聘客座讲师等众多荣誉和头衔。

“非销售部门的销售人员”,是杨春晖对现在工作的一个形象比喻。除了根据各款产品特性进行菜品开发,通过技术支持、培训等“增值服务”,让更多厨师对李锦记的产品有所认识,并将他们培育成为忠实客户,由此协助一线完成销售任务,是杨春晖带领的厨务团队实现“销售”功能的主要方式。

实际上,杨春晖将自己的工作更多定义为“育人”,教会厨师如何思考。作为一个曾经的资深从业者,他认为,“厨师做到一定程度,不再只是技艺上的提升,而是要在思维方式上寻求转变。”

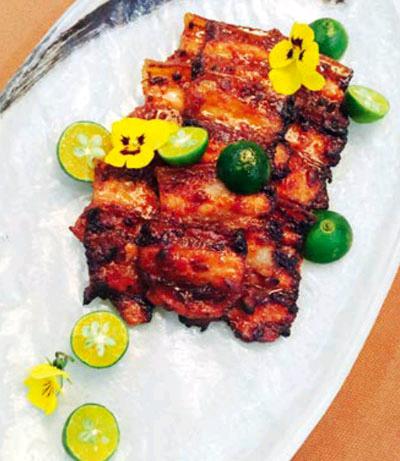

通过一道“小炒烧汁”,杨春晖向我们诠释了“思变”的重要性。小炒烧汁是他结合众多厨师需求,研发出的一款适合烹制多种红肉的“百搭”调汁,配方包括味极鲜酱油、蚝油、老抽、叉烧酱和糖。根据原材料和香辛料的不同,配方又有所变化,比如在上海糖的用量为500克,到北京则变为300克,广州则为200克。配方固然是调味的基础,但并不是关键,懂得根据食材元素调整烹调方法,才是一个能烹出真正美味的厨师。

为了让更多厨师超越单纯的“技术人员”,成为会思考的管理者,杨春晖还编写了多套培训教材,包括“卓有成效的餐饮行政”、“高效能厨务团队”、“分析公司利润降低的原因”,以及管理大师彼得德鲁克的管理思想应用在餐饮管理上的“有效产出、有效用人、有效时间、有效做事、有效决策”,正所谓“授人以鱼,不如授之以渔”。

授业者,最大的财富是徒弟

从1984年入行至今30余年,谈到辛苦付出的回报,杨春晖笑言,“自己不是有钱人,但却是富有的人,最大的财富就是学有所成的徒弟们。”

在杨春晖的传道授业下,已培养出60余位年轻有为的厨师,有的当上了主厨、总厨,有的已开始自己带徒,有的开店自己当老板。看到徒弟们青出于蓝,杨春晖颇感欣慰和自豪。

另一个让杨春晖十分自豪的是,在他以徒弟为主的团队中,成员流失率是非常低的。他坦言,“我的徒弟中,很多在技术上已经超越我,但他们仍然愿意在这个家庭中,与其说是忠诚度高,不如说是大家有共同目标,愿意一起做事。”

“桃李不言,下自成蹊”。一个人拥有真才实学,自然会受到人们的尊重和敬仰。这是杨春晖从师父屈浩大师身上学到的。多年过去,他仍然铭记心间,并用自己的方式传承着。

前年,他用两个月的工资资助了由李锦记发起的“希望厨师”的公益项目,帮助贫困家庭的孩子学厨圆梦。在杨春晖眼中,这些孩子并不贫困,只是暂时的物质匮乏,他们的年轻活力与激情就是最宝贵的财富。

旁观者,中国厨师需要一个“符号”

站在为广大厨师提供技术支持的角度,杨春晖现在算是厨师行业外的“旁观者”,却让他有机会看到当下厨师圈的浮躁,很多人都有点“不务正业”,到处去学新菜,而不是踏下心来做菜。殊不知,学菜就像学武功,招式可以模仿,心法却很难学到。

厨师是极为讲求手艺的行当,千万次的琢磨练习,才练就心手合一的精湛技艺。endprint

如今的中国厨师界不缺大师,却更需要一个“符号”。采访中,杨春晖多次提到了“大董”,不仅因为“大董”对菜品、对中餐、对厨师行业的颠覆性的创见,更在于“大董”就是这样一个“符号”。在杨春晖看来,大董之于中餐,好比乔布斯之于IT业。这位餐饮界的“乔布斯”一直在不停创造价值和新的经济体验。大董为中餐创造了两个全新的领域:烹饪色彩学和烹饪构图学,他率先提出的三个先进“技术先进、体制先进、理念先进”,在全球范围内将中餐提升到一个新的境界。

“多岐为贵,不敢苟同”是蔡元培先生关于如何治学的一句名言:有不同观点是非常宝贵的,但是要有自己的思考和坚持,不能勉强认同别人的观点。大董先生首次将这句话引用到厨师行业。杨春晖对此有所解读,厨师间要学习交流,但不要盲目跟风,要有所坚持,有自己的思考,才能在厨师这条道路上走得长远。

坚守者,追求“料质工心”与“清雅本真”

谈到创新,杨春晖认为烹饪层面的创新主要有两种,一种是从无到有的突破,另一种是对原材料、调料和技术等的重新排列组合。当下厨师们的创新多是第二种。作为传统行当,厨师行走江湖的根本还是技术传承,创新首先要有对传统的尊重和基本的严谨,只有对原料、技法充分了解后,才能做出有价值、有意义的创新,才能在菜品上烙上自己的符号。

怎样才是有坚持的创新?杨春晖掷地有声地回答了四个字:“料质工心”。每道菜从选料做工,到出品规范,再到最后呈现给客人,用料要精挑细选,功夫则讲求用心,才能做出一道色、香、味、意、形俱佳的新菜。

对餐饮的未来,杨春晖还有很多期待。但是不论如何发展,最后都会回到“清雅本真”上。清,即基本的食品安全;雅,与餐饮有关的文化植入;本,原材料是菜品的根本,做菜要先懂得尊重原料;真,货真价实。

对于中餐厨师的未来,他认为还有很多进步的空间和机会。厨师在中国传统观念中属于“三教九流”,故而不被尊重,甚而许多厨师以及餐饮从业者因此而自我设限,不求进取。诸不知,新时代的潮流中但凡有一技之长,并将其发挥到极致的,不论是对个人还是对行业,都将带来一个质的提升。“心心在一艺,其艺必工;心心在一职,其职必举”。如今,美食已是人们生活必不可少的要素,将美食与时尚融合、与文化融合、与艺术融合,甚而将美食与美食本身融合(如不同地域间的美食的融合),都是日益求新的消费人群带来的新课题。因此,不可再以老眼光定义如今的餐饮及厨界。而厨师自身,亦不可以现有技术和流派为局限,略有成就就固步自封,当认识到未来更广阔的发展空间,并以此为目标上下求索,打破局限,追求餐饮的更高境界。如此,才把厨子(子zì在此读第四声,含有轻蔑的成分)真正的进化为厨子(子zǐ在此读第三声,老师、先生的意思)。

在如今的岗位上工作了五年,杨春晖的成绩斐然有目共睹,但他始终相信,自己有一天还是会回归到厨师行里,“开一家店自己当老板,也许会寂寞很久,但是一定会坚持,因为我想让中国人知道好吃的菜在哪儿,我想打造出一个可以成为中餐符号的品牌。”endprint