国民革命军陆军第三军军长唐淮源

楚平

唐淮源(1886-1941),字佛川,云南省江川县翠峰乡麻栗园村人。抗战期间,任国民革命军陆军第三军中将军长,率部驻守山西省中条山达3年之久。1941年5月中条山会战中,因陷敌重围,弹尽援绝,誓与阵地共存亡,于樊泉沟尖山之巅,举枪自戕,以身殉国。后被追晋为陆军上将。

驰驱戎马,百里转战护中华

唐淮源出生于一个贫寒家庭。未满周岁,父亲亡故弃养,其母姚氏,在“外无叔伯之亲,内无斗米之蓄”的情况下,只得“佣于乡绅侯氏,苦节抚孤”。待唐淮源稍长,便伴侯氏子读书,因其聪明好学,事母至孝,深得塾师胡歧山怜爱,屡有资助。

1909年9月,唐淮源乡试得中,进省会试,却逢清廷废科举、兴学堂,便入云南陆军讲武堂,被编入丙班二队,与朱德和同乡金汉鼎为同学,三人相交甚笃,义结金兰,常相聚于古刹名寺,谈论时事,畅叙友情。唐淮源沉默寡言,做事切实,为人忠厚,学习刻苦,深得教官和同学好评。其间,受学监李根源民主革命思想影响,加入了孙中山领导的资产阶级革命政党中国同盟会。

1910年,唐淮源自云南陆军讲武堂毕业,加入滇军。1911年10月30日(旧历九月初九),参加了推翻清王朝在云南统治的“重九起义”,先后担任排长、连长。1916年袁世凯称帝复辟,云南蔡锷将军率先起兵护国,唐淮源随蔡锷第一军入川,与陈宦的北洋军作战。唐淮源足智多谋,屡建奇功,由连长升任营长。1918年,升任步兵第五团团长,旋调四川宜宾县知事,治理县政达4年之久,任上颇有名声。

继后,升任第十五混成旅旅长。

1922年初,滇军内讧,唐继尧回滇复辟。3月10日,唐淮源与朱德、金汉鼎离滇。4月达重庆,投四川督军刘湘。6月,川军混战,唐、朱、金离渝赴沪,住上海孟渊旅社,不久移居苏州虎丘李鸿章祠。时陈炯明叛变,孙中山离粤赴沪,6月16日,朱、唐、金三人在沪晋见孙中山。孙先生认为滇军能战,很有战斗力,希望他们利用在滇军中的影响,招抚滇军,讨伐陈炯明。随后,朱德与唐、金分别,赴欧洲学习。唐、金受孙中山之托,携款南下,想收集滇军旧部,整军讨伐陈炯明。唐淮源经梧州到达来宾加入滇军,东下讨陈。随后一直追随孙中山先生奔走战斗在大江南北,1926年参加第三军,誓师北伐,跟随金汉鼎将军进入江西,英勇善战,攻克南昌,屡有战功。

1928年,北伐战争结束,唐淮源被任命为国民党陆军学校南昌分校教育长。1930年,被任命为陆军第十二师副师长兼第三十五旅旅长。1932年冬,被提升为陆军第十二师师长。1936年10月,兼任陆军第三军副军长。同年12月12日,西安事变爆发,跟随蒋介石到西安督促张学良、杨虎城“剿共”的唐淮源被东北军扣留。西安事变和平解决后,唐淮源返回部队驻地,随后,即率领部队到河南开封一带整训。

饮马黄河,率厉义勇摧强虏

1937年全国抗战爆发,唐淮源部奉命北上,在冀西一带的高碑店、易水、涞源、保定等地作战。1937年秋,唐淮源率所部参加了山西娘子关保卫战。他指挥部队在新旧关阵地上与日军连续激战十四昼夜,予日军以沉重打击。之后,转战于山西平遥一带继续与日军作战。

1938年春,山西境内的中国军队为减少正面损失,将十数万之众的部队分散于晋南地区,建立防御工事,开展游击作战。

同年夏,西北战事吃紧,蒋介石在陕西武功召开西北高级军事会议,调整部署,第三军奉令转进晋南,镇守中条山中部,建立抗日游击根据地,以屏蔽陇海路和陕甘门户潼关,牵制日军兵力,保卫黄河要地,以扼日军南犯之咽喉。

中条山位于山西南部、黄河北岸,呈东北西南走向,东北高西南低,西起晋南永济与陕西相望,东迄豫北济源、孟县同太行山相连,北靠素有山西粮仓美誉的运城盆地,南濒一泻千里的滚滚黄河。横广170公里,纵深50公里,最高峰为海拔2321米的垣曲历山舜王坪,山脉平均海拔1249米。境内沟壑纵横,山峦起伏,关隘重叠,矿藏丰富。中条山与太行、吕梁、太岳三山互为犄角,战略地位十分重要。抗日战争全面爆发后,随着山西各主要关隘相继失守,中条山的战略地位愈加重要。对中方来说,占之,即可以此为根据地,瞰制豫北、晋南,屏蔽洛阳、潼关。进能扰乱敌后,牵制日军兵力;退可凭险据守,积极防御,配合整个抗日战场。就日方而言,得之,即占据了南进北侵的重要“桥头堡”,既可渡河南下,问津陇海,侵夺中原;又可北上与其在山西的主要占领地相连接,解除心腹之患,改善华北占领区的治安状况。所以,中条山地区被视为抗日战争时期“关系国家安危之要地”。

唐淮源部镇守的中部,属闻喜、夏县区域。地势险要,南临黄河,东西北三面为日寇所据,属“背水战”地形,易守,难攻,也难退。如取攻势,则置之死地而后生;取守势,则置之死地终必死。唐淮源率部坚守3年,生活非常艰苦,战士们自己打柴、背粮、推磨、修工事,且战事不断。日军侵占山西后,为了固华北、抑洛阳、窥西安,自1938年以来曾13次围攻中条山,但均未得逞。

唐淮源出生贫苦,深知生活艰辛,部队每到一地,明令不得惊扰百姓、滋事生非,违令严惩。对于下属,唐淮源爱护有加,部下受伤必亲往慰问,逢年过节定设法犒劳,甚至不惜动用自己的积蓄;下连队体察军情,唐淮源总让士官带着瓷碗,与士兵共食,深受部下拥戴。

在抗击日本侵略者的战斗中,唐淮源每战必是先登陷阵,指挥沉着果毅,屡挫强敌,为配合友军作战、迟滞敌人南下做出重大贡献。1939年秋,因作战有功,唐淮源被晋升为陆军第三军中将军长,辖第七师和第十二师继续在中条山与敌作战。

移孝作忠,誓与中条共存亡

1939年4月17日,唐淮源之母姚氏于家乡辞世,率部驻守中条山的唐淮源得知噩耗后焦急万分,伏案痛哭。他与同在中条山驻守的三女儿和两个女婿,臂裹黑纱,胸戴白花,在指挥所外燃香跪伏,面向家乡,磕头祭母:“自古忠孝难两全,大敌当前,抗敌是第一位的,淮源还不能立即回家奔丧……”

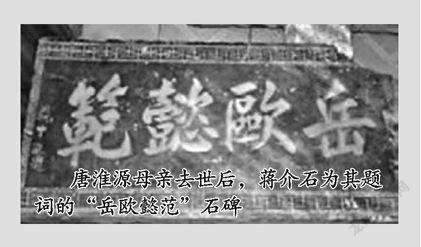

从小与母亲相依为命的唐淮源,事母至孝,在其数十年的军旅生涯中,每辗转一地安顿妥当,便将母亲接至军中奉养。驻守南昌时,曾把母亲接到江西居住十余年,至抗战爆发,唐淮源率部抗敌,才送母回乡。唐母姚氏深明大义,告诫儿子:“养兵原御外侮,汝自从军,受国厚恩,膺师旅重任,我茹苦至公,所望子汝者,于愿已足。今寇深祸急,正汝报国之时也。”回到江川后,姚氏将自己留用的寿木售得国币2000元,捐送抗敌救援会。9月,中条山战事稍缓,蒋介石便批准唐淮源离职奔丧、回乡葬母,并题写“岳欧懿范”匾额以示褒奖。

唐淮源奔丧,家乡父老得知,摆案跪迎。唐淮源下马入村,跪拜恩师胡岐山,并赠银70大洋。唐母出殡之日,江川万人空巷,送葬队伍长达数里。唐淮源痛感“生既不能侍养,殁又不得奔丧”,便于母亲坟墓之侧搭起军用帐篷日夜守护,并致书请其师李根源写下《江川唐母姚太夫人墓表》。

奔丧期间,12月4日,唐淮源为云南省国民党党部扩大纪念周活动作了“中条山抗战的感想”的报告,介绍了中条山抗战的形势,分析了中条山与山西乃至全国抗战的重要关系以及我军能守住中条山的要素。他信心满满,其间还奋笔写下清代鉴湖女侠秋瑾的《黄海舟中日人索句并见日俄战争地图》一首诗赠人,并录明代张家玉诗《军中夜感》一句为联,以明誓死报国之志,抱定与中条山共存亡之决心。其诗为:

万里乘风去复来,只身东海挟春雷。

忍看图画移颜色,肯使江山付劫灰!

浊酒不销忧国泪,救时应仗出群才。

拼得十万头颅血,须把乾坤力挽回。

其联为:

裹尸马革英雄事,纵死终令汗竹香。

办完母亲丧事,唐淮源即匆匆赶回中条山阵地,他对官兵们说:“吾向以老母在,善有所虑,今大事已了,此身当为国有,誓与中条山共存亡。”

以身殉国,碧血千载染中条

1941年5月,日军调集徐州、赣北、开封之第二十一、第三十五、第三十三师团和骑兵第四旅团,及原驻山西的第三十六、三十七、第四十一师团和独立混成第九、第十六旅团,总兵力约达16万至21万人,加上陆军航空兵第三飞行集团飞机300架,独立山、重、野炮兵约5 个联队,瓦斯部队、降落伞部队若干及伪军师等,分4路进犯中条山。中条山战役打响时,唐淮源率第三军主力扼守闻喜、夏县以东的尖山、唐王山到夏县东南花凸村一线。唐淮源率部狠狠打击进犯日军,使中国军队的防线岿然不动。

5月7日晚,日军突破中国军队的王家窑头阵地,冲向第三军左翼第七师的主阵地。8日晚,日军突破第七师涧底河阵地,袭击王家河第七师司令部。唐淮源获此消息后,立刻派兵增援,第七师阵地失而复得。但此时敌人趁机攻占驻扎在唐回村的第三军军部,并企图消灭中国第五集团军总部指挥机关,唐淮源遂又遣兵牵制这股敌人。

此时,战线犬牙交错,各处战斗激烈,中国军队渐处颓势。中国方面改变部署,退守第二线即设阵地。唐淮源奉命率部占领罗有村、孤子岭、野猪岭至秦家村一线。后在与敌人激战中,与友军失掉联络,不知敌情变化,率军南移。10日,在温峪村附近与敌遭遇,周边日军也前来参战,将唐淮源部团团包围。唐淮源果断决定以外线作战,他对各师长们说:“现情势险恶,吾辈对职责及个人之出路,均应下最大之决心,在事有可为时,须各竭尽心力,以图恢复态势,否则应为国家民族保全人格,以存天地正气。”“中国军队只有阵亡的军师长,没有被俘的军师长,千万不要由第三军开其端。” 言毕,即令各师以团为单位,化整为零,以分散敌势。为争夺每一寸阵地,官兵进行了殊死战斗。唐军长亲率十二师之一部分,向尖山前进遇阻,转而向西又被阻东交口附近,战局日益恶化,第三军完全陷入日军包围,将士损伤过半。各路突围部队力战至11日,全部被日军截回。唐几经力战冲杀,至12日晨始达尖山。时遇马蹄沟、水泉沟、大寺坪之敌追踪而至,围攻甚急,十二师师长寸性奇、三十四团团长张正书均负伤,副团长潘尔伯与三十六团团长黄仙谷,第七师二十一团副团长张永安,第三十四师一百团团长薛金吾等相继阵亡,唐三次突围受挫,官兵伤亡惨重,弹尽援绝,各路突围部队也均未得手。他悲愤未能达到保卫中条山之责,有负国家培育之恩,在日军紧逼的形势下,为不落敌手,保全民族气节,遂在大雨滂沱中遣去左右,举枪自戕于尖山之巅的土屋内。

十二师副师长杨玉昆,命杀死全部骡马以免资敌,并以4000人的代价突出重围,退至稷王山。

12日之后,中条山各处阵地相继被敌占领,各处炮声轰响,枪声密集。上下游之敌向五福涧、涧南沟的第三军退路围拢。

此后,第三军余部奉命编为谭(友佛)纵队,退至上河村以西高地游击。15日夜幕下,谭纵队沿崎岖山路行三小时到了涧南沟,却闻敌人高呼声。谭纵队更加混乱,士兵在森林中乱窜。17日,军参谋长谭友佛被俘。至此,第三军全军覆没。

27日,唐将军之婿,即该军辎重兵营长杨继虞冒着生命危险,亲往尖山与一农夫一起择尖山坡脚地,掩埋了将军遗体。从将军衬衣袋内,捡获遗言一纸:

余身受国恩,委于三军重任,今当将士伤亡,环境险绝,无法挽救,惟有一死以报国。

余因回顾总军两部而南退。余死后,希望余之总司令及余之参谋长,安全出险,收拾残局,继续本军光荣历史,杀敌致果,余目瞑矣。

淮源遗言

1942年3月12日,原参谋长谭友佛在安徽获救。4月5日赋诗《清明节吊唐佛川、寸念洁》一首:

如此牺性壮复哀,临风凭吊独徘徊。

英雄半作无名鬼,孺子都为上将才。

三晋同时罹地狱,一诗和泪寄泉台。

是非功罪何从问,后事还须看后来。

唐淮源殉国后,国民党元老监察院院长于右任题写挽联一副:国土未复失壮士,碧血千载染中条!

海宇重光,山河哀痛悼忠魂

唐淮源,一代抗日名将,慷慨赴义,壮烈殉国,在中华民族抗战史上写下了悲壮惨烈的一页。九天为之动容,三军为之哭泣。唐淮源慷慨赴死后,蒋介石特为唐淮源和同在中条山殉国的其部下十二师师长寸性奇两将军题写挽联:“百战殊勋著河上,双忠大节壮中原。”

1942年1月4日,《云南日报》发表题为“哀痛悼忠魂”的社论:“……我滇军健儿此中条山守卫中,以寡敌众,以弱强敌,苦战四年之久,坚持此北方之天堑,饮马黄河,实我滇军对抗战之最大贡献。回忆五年来之战史,如中条山之能坚守四年之久者有几?能以寡敌众,以械劣、粮缺、弹乏、险恶条件下屡挫敌锋者有几?高等将领身先士卒,杀身成仁者又有几……将军等之死,实为国家之无上损失。将军为国之干城,抗战之支柱。国家损此干城,抗战失此支柱,将增加抗日之困难,凭添战争之阻碍,吾人为国惜才,更难禁为之一哭!”

同年2月2日,国民政府颁布《追赠陆军上将第三军军长唐淮源褒扬令》,并准定将唐淮源生平事迹存备宣付史馆,以彰英烈。6月6日,在云南省党部召开唐故将军淮源及寸故师长性奇追悼大会,云南省主席龙云亲自主祭并致悼词。6月16日,国民革命军陆军第三军在陕西城固县民众教育馆召开追悼唐故军长、寸故师长暨阵亡将士大会,陕西省主席祝绍周亲自主祭并致悼词。全城男女老幼,争先恐后前来瞻仰唐、寸二公神仪,自早到晚,络绎不绝。 1947年3月,国民党江川县政府奉命在江城东门外营建“唐公佛川忠烈祠”。

唐公祠是利用原“先农祠”进行修葺改造的。大门用青砖砌成,呈一高两矮的牌坊式。两扇朱漆木质大门,门上钉一对圆形兽头吞口铜环。大门上端由邑人赵书瀚书写“唐公祠”三个大字,用水泥刊刻成匾。进入大门是一块小空地,用方砖砌成一条一米五宽,通向内堂的走道。走道两旁栽有青葱碧绿整齐平胸的白腊树。向右转是一堵洁白的粉墙,粉墙正中设有一月宫门,跨进月宫门是三合土捶成的天井。两厢各两间耳房,每一间都是花窗漆门。正堂三间,金漆彩画,正间面壁是六扇雕刻着梅花的格子门,左右两间嵌着两道大花窗,窗下一米多高的踢脚板上,画有彩色的四季花卉。正间檐下悬挂云南省政府主席龙云所题“忠孝两全”红底金字匾,两旁方形朱漆柱上挂着国民党第三战区司令长官蒋鼎文题赠的楹联:“抵御外侮壮志未酬先殉国,杀身成仁忠魂永镇中条山。”左间檐下挂有云贵监察使李根源所题“军人楷模”蓝底金字匾。右间前槽下的黑底金字匾是第三军参谋长(后为云南省政府秘书长)朱景宣题写的“滇军完人”。进入内堂,正间是高齐屋顶的雕花神龛,内供雕有三龙朝圣的木质牌位,正中刻着“陆军上将唐淮源将军之灵位”。字和雕龙用赤金箔贴成,牌位前面供国民政府指定江西景德镇烧制的唐淮源将军半身戎装彩色瓷像,约一米高,安装在紫檀木架上。神龛外边摆一张长形兽腿雕花供桌,桌两端呈书卷状,上摆祭祀用品。神龛上方挂国民政府主席林森题赠的红底金字匾,上书“浩然正气”。神龛两边的朱漆圆柱上,挂着国民政府监察院院长于右任题写的一幅白底黑字楹联:“国土未复失壮士,碧血千载染中条。”左间檩上挂着蒋介石题赠唐母的红底金字匾“岳欧懿范”。右间檩上挂着何应钦为唐母题赠的黑底金字匾“芳徽风迈”。题赠楹联的还有考试院院长戴传贤,立法院院长孙科,陆军总长陈诚及唐淮源将军江川籍的同袍赵书瀚、王延龄等。这些题字、匾额、楹联,大部被毁,尚存部分由县里收藏。

唐公祠内堂右间墙角还竖立着一块墨青石碑,是我国著名经学家刘文典教授撰写的“唐淮源将军庙碑”,录有唐将军生平事迹。此碑现存,碑文如下:

公讳淮源,字佛川,姓唐氏,云南江川人也。其先出自帝尧放勋,始封于唐,升为天子。有周之初,成王封母弟叔虞于帝尧夏禹所都之墟,子孙遂以国氏焉,公其后也。世载明德,休名丕显,胤裔流市,家于滇南,簪绂继武,为邑著姓。公资天地之正气,体皇灵之纯精,慕先民之高节,蹈前修之盛轨,幼有佳表,克岐克嶷。遭家不造,童年孤露,事亲以孝,则行侔于曾闵;交友以信,则契明于管鲍。浩浩焉容裕容众,温温焉恭俭爱人。固南服之英贤,西土之俊髦也。爰在弱冠,遂娴军旅;礼乐是悦,诗书是敦;乃服轸舆,驰驱戎马,滇省光复,固已卓然立勋绩矣。国父开府岭表,将清函夏,公慷慨下国,电发滇南,泛海间关,驰赴麾下,转战万里,勋伐烂然。元首嘉功,荐升师长。及东夷遘逆,陵轹诸华,九县尘昏,三晋响震。元首乃命公为上将,授之雄戟,俾奋其旅。致届太原,公率厉义勇,扑讨凶逆,斩将搴旗,大歼倭寇,奋久顿之兵,抗方张之虏,提一旅之众,当十倍之敌。每战必先登陷阵,常为军锋,斩馘万计,亟摧强虏。会太夫人殁,公星言夙驾,奔波千里,泣血骨立,毁几灭性。逮亲丧外除,余哀内疚,然礼屈于墨绖,情夺于戎旅,而茹同刻肌,遂决死志矣。穸窀方妥,驰返中条,值倭虏间衅,凶丑煽炽,偏师失律,大兵败衄。公以寡弱之众,在重围之中,据无十雉之城,守无一重之橹,而寇如蝟毛,蜂屯蛾傅。公奋其猛锐,志存厌难,棱威爰发,在用弥亮,将士感其忠义。公一巡三军,拊而勉之,则裹创力疾,死不旋踵。罢困相保,坚守浹旬,兵尽力竭,受陷勍敌。公慨然曰:“将军死绥,咫尺无却,战阵无勇,谓之非孝,老母既殁,此吾殉国时矣!”乃整衣冠,西向再拜,从容(以)作,数辞元首,遂自射也。非忠贞秉之自然,壮烈出乎天性,孰能临难引义,以死殉国若斯者哉?元首震悼,赠卹之礼有加,饰终之典隆焉。今倭酋稽颡,海宇重光,乡邦君子,遐迩搢绅,钦忠烈之高节,表景行之休美,乃作祠堂于江川旧里,备物铸器,铭德纪功,树兹方石,垂世宠光,俾芳烈昭于无穷,懿声显于百世。敢申辞曰:

赫矣有唐,奕叶重晖。笃生虎臣,值汉中微。桓桓将军,寔天攸启。允武允文,敦诗说礼。遏矣倭寇,虔刘封疆。元首命我,从之晋阳。公赫斯怒,爰整三军。如虓如虎,是讨是震。见危受命,临难结缨。勋在党国,身殒边亭。东夷底定,群凶殄夷。九服以宁,万邦以绥。新宫奕奕,于焉蒸尝。令问显显,垂之无疆。

民国卅七年

合肥 刘文典恭撰 三原 于右任篆额

合肥 李广平拜书

唐公祠落成后,江川党、政、军、学校以及广大人民群众,纷纷前来悼念致祭。 1986年12月18日,唐淮源诞生一百周年之际,中共云南省江川县委、县人民政府在江川县城影剧院举行集会,隆重纪念国民党陆军第三军军长唐淮源上将诞辰一百周年,同时,追认他为革命烈士。会上,中共江川县委副书记张华斌宣读了云南省人民政府“关于追认国民党陆军第三军军长唐淮源上将为革命烈士”的通知书,唐军长的子女以及唐生前部下健在者出席了纪念会。

1989 年9 月,应唐淮源三子唐叔华、四子唐少华、长孙女唐迦音迁葬唐将军遗骨于家乡的请求,江川县民政局派员与唐家后人一起赴山西夏县,寻找唐淮源遗骸。他们奔波于中条山附近的南坡、泗交、马家匣、清道村等地调查访寻,辗转找到了当年冒死抢运掩埋的唐淮源遗体,年已78 岁高龄的张永新老人,在中条山南部清道村一块坡地树旁,指认了唐将军安息异乡已48年的坟茔。

张永新老人回忆说,唐淮源殉国后,将军女婿、辎重营长杨继虞用军毯裹着将军遗体,避开正在搜山的日军,草草掩埋于一小沟中,然后下山找到张永新,带了十几个老乡,冒死抄近路赶到尖山,把唐军长的遗体抬回重新入殓,掩埋在张家地头,并以石为记。他们深知事关重大,如果走漏风声,不但唐军长的遗体将被日寇利用,唐军长的灵魂也不得安宁,乡亲们也会遭连累,所以大家对将军的埋骨之地,都守口如瓶。即使在“文革”那样的特殊时期,也没有外传。

征得唐叔华等亲属同意,10月17日,将军遗骸在夏县殡仪馆火化,骨灰被护送回将军故里江川。

1990年,江川县人民政府在江川革命烈士陵园建成唐将军墓。墓为锥形,水泥青石镶嵌,中间放骨灰盒。墓碑为大理石,上刻“抗日英烈陆军上将唐淮源之墓”,为后世瞻仰。