拷问人心,女巫一审13年

肖竞

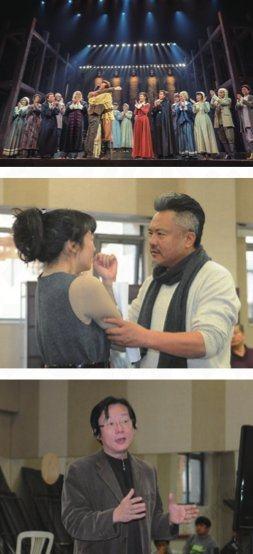

2015年1月,中国国家话剧院的《萨勒姆的女巫》以原班人马再度上演。13年前,《萨勒姆的女巫》作为刚刚成立的中国国家话剧院的开院大戏之一,在当年引起了讨论的热潮。今年1月,这部世界经典剧目再次作为开年大戏在中国国家话剧院重演,也显示了中国国家话剧院希望确定一批经典保留剧目的决心。

《萨勒姆的女巫》直译成中文应该叫《严峻的考验》,由美国作家阿瑟·米勒根据17世纪真实的“萨勒姆女巫案”改编创作于上世纪50年代,剧本刚问世时并未得到重视,随着时间推移,剧本的价值被重新发现,在世界各地上演,被评论家誉为人类群体意识悲剧的寓言。上世纪70年代末,阿瑟·米勒到中国访问时,上海人艺创始人之一黄佐临请米勒推荐一部自己的作品到中国,米勒就推荐了这部戏。1981年,《严峻的考验》中国版在上海人艺上演,并改名为《萨勒姆的女巫》。但在那之后,这出戏一直没有再在内地演出,直到2002年被王晓鹰搬上舞台,2005年二轮上演此后不断地被各个高校的校园剧社排演。

2002年的王晓鹰导演版《萨勒姆的女巫》,主演就是张秋歌。张秋歌将他和王晓鹰的关系形容为好哥们儿,而且“是说真话的”那种好哥们儿。两人的第一次合作是上世纪80年代中期上演的《魔方》,那时候他们俩都在中国青年艺术剧院,一个是粗犷帅气的硬汉式小生,一个是勇于艺术探索的青年导演。王晓鹰和陶骏、王哲东等几个编剧鼓捣出了九个带有荒诞色彩的社会情境小段,蕴含着对宇宙、社会、人生的拷问,由一位主持人串场演出。

《魔方》就是那时候的实验戏剧,在当时引起很大争议。这次复排《萨勒姆的女巫》时,张秋歌回想起二人一起做过的作品,曾感叹地对王晓鹰说:“你现在是大师级的了,你拿我当实验品,实验了这么多年。”王晓鹰听完也笑了。

在这轮演出合成灯光那天,王晓鹰站在舞台上,面前这些舞美道具在仓库里待了10年又重见天日。一位舞美师指着侧面的楼梯问王晓鹰:“这个是多出来的吧。”王晓鹰斩钉截铁地回答:“不是,当年就有。这些都是当年的东西,只可能少,不可能多。”

10年过去,《萨勒姆的女巫》仍然是那个让人心惊又感到内容熟悉的剧本,舞美也仍然是在观众头顶高悬一张巨大的面具,绞索从天空中突然垂下。王晓鹰、张秋歌和一众演员历经了10年的生活重新把这部戏搬到舞台上,能看出他们微微泛出的老态,体力上偶尔流露的力不从心。但他们分明对这出戏更有感觉了,原班人马聚在一起,在重温旧梦之余,又是一次对人性的拷问。

Q:美国人自己如何看待这部作品?

W:世纪之交的时候美国有一个刊物排了一个二十世纪全世界戏剧创作的排行榜,100年时间,全世界范围内的前50位,就有《萨勒姆的女巫》。那我们当年排这个戏的时候,香港话剧团在演、日本也在演、美国百老汇也在演。阿瑟·米勒的第一代表作是《推销员之死》,但是《萨勒姆的女巫》这个戏在世界上上演的次数一点也不低于《推销员之死》,而且这种跨时代的,跨文化的,对于人的精神层面那种追究甚至是拷问的力量,甚至比《推销员之死》更严酷,所以世界各地都经常演这个戏。

Q:是怎么接触到《萨勒姆的女巫》这个剧本并决定排演的?还记得第一次读的感受吗?

W:2001年第一次读到这个剧本,是因为当时香港话剧团排了这个戏,我看过之后就找香港话剧团的朋友要了这个剧本。刚好那年我去美国访问,就请人看能不能联系到阿瑟·米勒,征求他同意去排。

第一次读剧本的印象简直太深刻了,当时是差不多凌晨两点,读完以后真是头疼欲裂,里面的人把人逼到精神的绝境,当然也是生命的绝境,要求一个人去做选择,让你决定自己的生死,自己的尊严,自己还有没有资格以一个诚实的人的名义去面对死亡。把这些戏写的非常极端,非常有震撼力,于是决定排。当时我写导演阐述时的标题都叫“当绞索高悬在头顶”,读剧本就是这印象。

ZH:第一次读《萨勒姆的女巫》,读了两遍没看懂,真没看懂,不知道什么意思。演员有时候在文化层次和修养上确实有欠缺,文化准备少。晓鹰第一次看觉得脑袋有被撕裂了的那种疼痛,他的文化储备比我们多。后来我就给自己定下了每次读剧本的最高任务,第一次看解决什么,第二次看解决什么,等看过几遍,导演再给我讲,我才真正发现这个剧本真的是太好了,演起来又那么过瘾。然后总结一下20多年演过的话剧,觉得这个戏确实是不错。

Q:《萨勒姆的女巫》能在国内引起共鸣,是不是某种程度上也切中了我们自己的生存体验?

W:2002年和2005年,很多观众,包括一些戏剧前辈,看的时候都惊叹于舞台上强烈的演出效果和震撼力,会让他们想起中国历史上的一些阶段。里面有外界对人的压力,人给人制造的莫须有罪名,导致的人与人之间关系的荒谬的变化,把人的内心的自私、阴暗甚至残忍的东西都给挤榨出来,这些确实跟我们的某些历史很像。

很有意思的是,阿瑟·米勒写这个也是根据自身经历,麦卡锡主义期间阿瑟·米勒被要求去指证别人,他拒绝了,然后被判藐视国会罪。他在剧本里面的意思就是我无权去指控别人,因为我没长那个舌头。他没有直接写当时的美国,而是去找1693年的美洲大陆,在宗教文化背景下,殖民地发生的事情。

殖民地、阿瑟·米勒所处的美国和我们的历史,三个不同的社会、政治、文化背景有类似的感受,说明这个戏确实挖到一些人性本质的东西。

ZH:这个戏当时有很多人看过很多遍,其中有一个题目是世界性的,就是告诉人类这种悲剧不能再重演了。里面的内容会联系到人类有共性的东西,我们会联想到我们曾经有过的风暴,可能会联想到自己,观众看时也会感受到这种拷问。

Q:10年后再排,觉得彼此有什么变化?

W:当年他就已经演到非常好的程度,那个时候,他的能力、他的演技都到了很高的水准了。过了这么多年,他对于生活,对人的理解,对艺术的那种感悟,肯定都有成长。他的这种成长会细致地微妙地体现在表演里。但是没有大的影响,因为当年不管是全局还是他这个人物其实已经演绎的淋漓尽致了,他只会演的比当年更好。

ZH:我和晓鹰有生命的默契,他对我特别放心,整个剧组都特别齐心。晓鹰在剧组像一个大专家,号脉特别准,我现在越来越佩服他。我们俩也会吵,会说真话,在艺术创作上我向他靠近,彼此之间的依赖还是有的。

晓鹰已经进入创作的最旺盛阶段,他排的《红色》其实也是在我们这个戏的恢复阶段,精力特别足。你说他有变化嘛,其实没有。

Q:对张秋歌来说,《萨勒姆的女巫》是否有特别的意义?因为在这个戏首次排演的2002年之后,你的重心一度转向了影视。

ZH:一个戏里,10个以上的角色完成度很完美的情况是很少见的。我原来在创作角色的时候,永远感觉自己是老大,牛的不得了。后来有人看我的戏说,哎呦,这戏如果你不演就没法看。我一度很沾沾自喜,这让我犯了一个巨大的创作错误,一个人是不可能完成整个一部戏的。当你碰到非常强的对手,双方互相对弈的时候是很漂亮的。当年从《萨勒姆的女巫》这部戏,我真正明白了我们是一个创作集体,需要演员、舞美、灯光等一些手段来共同完成,自己孤芳自赏自己演没有任何意义。彼此之间应该是相互友爱的,自己不保留的,直到今天我们仍然是这个氛围。