新型城镇化背景下城市群空间结构优化研究

杨斌等

摘要:城市群空间结构作为城镇体系的三大结构之一,是城市群发展程度、阶段与过程在空间上的反映,是各个城市的经济结构、社会结构、等级规模结构、职能结构等在地域空间上的投影,城市群发展必然伴随着城市群空间结构的变化。在明确城市群空间结构的内涵、基本要素、演化路径及阶段等内容的基础上,以四川省四大城市群为例,探索四川省城市群空间结构优化的路径,提出按照“培育点、打造群、健全线”的基本思路,构建“三位一体”的城市群空间结构体系,以期对更广范围内的城市群空间结构的构建与完善提供参考,推动我国新型城镇化建设进程。

关键词:新型城镇化;四川省;城市群;空间结构

中图分类号: F061.5文献标志码: A 文章编号:16720539(2015)05005909

随着工业化与城镇化进程的不断加快,城市之间联系日益紧密,城市发展逐渐由个体化发展向区域化联结方向发展,从而衍生出一种新的城市空间组织形态——城市群。城市群已成为我国经济发展格局中最具活力和潜力的增长极点和核心支点,具有将各种生产要素流动汇聚与扩散的功能。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》提出,要建立城市群发展协调机制,明确城市群发展目标、空间结构和开发方向,明确各城市的功能定位和分工,统筹交通基础设施和信息网络布局,加快推进城市群一体化进程。其中空间结构作为城镇体系的三大结构之一,是城市群发展程度、阶段与过程在空间上的反映,是各个城市的经济结构、社会结构、等级规模结构、职能结构等在地域空间上的投影,城市群发展必然伴随着城市群空间结构的变化[1]。因此,分析城市群空间结构的内涵,探索城市群空间结构优化的路径,对于优化城镇化布局,提升我国新型城镇化质量,具有重大意义。

《四川省“十二五”城镇化发展规划》提出,通过发展成都平原城市群、川南城市群、攀西城市群和川东北城市群,构建以城市群为主体形态的城镇化发展格局。这四大城市群涵盖了四川省最主要的大中小城市以及大部分的中小城镇,是推动四川省乃至整个西部地区经济社会发展的主要力量。因此,这里将在明确城市群空间结构的内涵、基本要素、演化路径及阶段等内容的基础上,以四川省四大城市群为例,探索四川省城市群空间结构优化的路径,提出按照“培育点、打造群、健全线”的基本思路,构建“三位一体”的城市群空间结构体系,以期对更广范围内的城市群空间结构的构建与完善提供参考,推动我国新型城镇化建设进程。

一、城市群空间结构

(一)城市群空间结构及其要素

城市群是在特定地域范围内具有相当数量的不同性质、类型和等级规模的城市(包括小集镇),依托一定的自然环境条件,以一个或两个特大城市和大城市作为地区经济发展的核心,借助于现代化的交通工具和综合运输网的通达性,以及高速发达的信息网络,发生与发展着城市个体之间的内外联系,共同构成一个相对完整的城市“集合体”[2]。城市群并非是有一定数量的城镇的简单集合,至少包括四项基本内容:基于一定的地域空间;包含一定数量的不同类型的城市(包括小集镇);具有一个甚至多个特大城市或大城市作为区域的中心;各大中小城市以及中小城镇间的内外联系。空间结构作为城镇体系的三大结构之一,是地域范围内城镇之间的空间组合(配置)形式,是地域经济结构、社会结构和自然环境特征在城镇体系布局上的空间投影 [3]。因此,城市群作为城镇体系的一种空间组织形态,其空间结构是一定地域范围内,各大中小城市以及中小城镇在空间中的一种相对平衡的组合形式,在形式上表现为各大中小城市以及中小城镇的空间布局与组合关系,从其承载的内容上更表现各等级城镇之间基于人口、资金、信息、资源、技术等要素相互作用、相互影响的过程。

城市群空间结构的构成要素是其结构优化的对象。在经济学中,空间结构的要素具体表现为3个方面:节点,即一定区域范围经济活动内聚极化而成的中心;域面,即受经济中心吸引、影响的经济腹地;线及网络,即经济活动联系的渠道或系统,如由交通、通讯等基础设施组成的经济网络。从世界城市的发展历程来看,经济因素往往是一个城市形成、发展的决定性因素。城市群空间结构作为一种关系的组合,主要体现为以经济联系为主要内容的空间组织。因此,基于经济学对空间结构要素的划分,城市群空间结构的基本要素可分为:节点,即城市群中的各大中小城市以及中小城镇;结区,即各城镇节点基于集聚、扩散作用形成的腹地;廊道,即连接节点之间、结区之间以及节点与结区之间的通道,主要表现为交通、通信等网络通路[4];流,依托于各种网路通路发生的节点之间、结区之间以及节点与结区之间的相互联系、相互影响的过程,如人口流、物流、资金流、信息流等。

(二)城市群空间结构演化的一般路径

“结构”是指事物的基本构成部分,即要素之间的相互关联,结构的性质是由这种相互关联的方式决定的[5]。城市群空间结构各要素相互关联的方式在社会经济发展过程中不断变化,城市群空间结构也随之逐渐演变。

根据“增长极”理论[6],区域发展是不均衡的,区位条件优势相对明显的少数点通常优先发展成为区域发展的“增长极”,“增长极”通过集聚效应与扩散效应两种作用方式影响区域经济的发展。“点—轴”开发理论[7]也强调区域经济社会发展的不均衡性。随着城镇空间的发展,区域中形成了多个增长中心,点与点之间通过如交通、电网、通讯等连接纽带,逐渐连接、发展成轴线。随着城镇规模的逐步扩大,轴线吸引人口、产业向两侧集聚,并产生新的增长中心,点轴逐步贯通,城镇空间结构不断扩张。另外根据网络开发模式[8],当区域内形成了各类不同规模的增长中心和发展轴线,其影响范围不断扩大并相互作用,吸引人口、商品、资金、信息等生产要素在区域内形成流动网络,推动了区域经济一体化。网络开发模式是区域城镇空间开发的高级形式。

区域开发模式理论是城市群空间结构分析的基础[9],从相关理论中可以看出城市群空间结构演化的大致路径。首先区域中部分发展条件较好的节点城镇通过优先发展成为区域的增长中心,与其它地区形成发展水平的“势能差”,区域的各类发展资源经由廊道集聚到这些中心点。随着中心城市规模的不断扩大和功能的完善,中心城市的能量经由廊道向外扩散,部分城市功能向周边地区疏散,带动周边地区的发展,形成次一级的中心甚至新的增长中心。各等级城镇之间依托于交通、电网、通讯等网络通路不断发展并相互作用,相互之间逐渐联通。随着区域内城镇等级结构的完善,交通等网络体系的发展,空间各要素相互融通,城市群空间结构演化逐步走向网络化、一体化。endprint

(三)城市群空间结构演化的阶段模式

明确城市群空间结构所处的阶段是探索空间结构优化路径的前提。弗里德曼(J.R. Friedman) [10]认为,随着区域经济的增长,区域空间结构会发生阶段性的演变。在工业化的不同阶段,区域空间结构呈现出离散型空间结构→聚集型空间结构→扩散型空间结构→均衡型空间结构的演替次序。耿明斋[11] 认为,由于区域开发的非均衡性,城市群空间结构的演变规律也主要表现为非均衡性。他从区域经济发展的角度,根据区域经济发展的不同水平将城市群空间结构的演变划分为低水平的均衡阶段、极核发展的非均衡阶段、扩散的多核非均衡阶段,以及区域空间结构一体化的高水平均衡阶段。朱英明认为,“结构”是指事物的基本构成部分即要素之间的相互关联,结构的性质是由这种相互关联的方式决定的[5]。根据城市群各城市之间的关联方式,朱英明将城市群地域(空间)结构的演化划分为分散发展的单核心城市阶段、城市组团阶段、城市组群扩展阶段以及城市群形成阶段。综合对城市群空间结构演化的一般规律的认识及已有的划分方式,城市群空间演化的阶段大致可以分为以下四个阶段,并根据空间要素的不同组合形式呈现出不同的空间形态:

1.分散发展阶段

在该阶段由于区域经济发展水平不高,区域内城镇规模较小,各城镇发展程度大致均衡,功能尚不完善,城市等级结构尚不明显。大多数城市主要分布在公路、河流、铁路等交通沿线,城市对要素的吸引力较弱,腹地范围仅限于周围地区。各城镇之间分散发展,相互之间联系较少,缺乏协作。该阶段是城市群发展的初级阶段,空间结构形态主要表现为“散点”型分布。

2.极化发展阶段

随着经济的发展,区域内少数发展条件较好的城镇,依托于地形、资源、交通、政策等优势获得优先发展的机会,吸引周边人口、资金、资源等要素进入,逐渐成为区域的增长中心。随着城市的规模不断扩大,功能不断完善,中心的区域影响力进一步提升,不断发展并成为区域发展的核心。在区域资源向其大规模集聚的同时,交通、电网、通讯等网路通不断建设、扩展,中心城市与周边地区的联系不断加强,核心城市带动周边地区的发展,区域影响力通过交通线路向更大范围扩张。区域发展的不平衡性开始显现,此时城市群空间结构形态主要表现为“极核”型分布。

3.扩散的多核发展阶段

在区域发展核心形成以后,由于城市空间资源承载力有限,中心区土地费用上涨,积聚成本提高,极化发展逐渐向扩散发展转变。更高层次的经济活动向中心城市集聚,产业、信息、技术和部分功能向外疏散。区域内其他城镇通过向其输送资源,并承接其对外疏散的部分城镇功能,迅速发展起来,部分城市规模逐渐扩大并成为区域的第二、第三级中心,甚至赶上或超过核心城市的发展水平。这一阶段城镇等级结构开始形成,各城镇之间的线状基础设施不断完善。主要城市通过主要交通干线等相互联系,形成发展轴线。在轴线上发生着人口、资金、商品、信息、技术等要素的频繁流动,带动轴线两侧的地区的发展并形成新的城镇节点,逐渐形成城镇组群或城镇发展带。这一阶段的城市群空间结构形态主要表现为沿主要交通线路的带状分布或者“轴线”型分布。

4.空间网络化发展阶段

随着区域内城镇等级结构的不断完善,以及交通、通信、电网等连接纽带的网络化发展,城市群逐渐发展成熟。在区域结构上,具有一个综合性城市或少数职能分异、互补的中心城市为核心,同级城镇之间、不同等级城镇之间借助于高速发达的连接网络,发生与发展着内外联系,共同构成一个相对完整有机整体,整个空间结构系统处于均衡稳定状态。目前我国有三大比较成熟的城市群,其空间结构形态各异,其中京津冀城市群空间布局呈“(”型;长三角城市群空间形态呈“>”型;珠三角城市群呈“(”型[5]。

二、四川省四大城市群空间发展格局

《四川省“十二五”城镇化发展规划》提出通过发展成都平原城市群、川南城市群、攀西城市群和川东北城市群,构建以城市群为主体形态的城镇化发展格局,如图1所示。

关于城镇等级结构,在课题成果之一的题为《基于综合势能的城市等级规模结构特征分析》[12]的文章中,通过引入“城市综合势能”的概念,运用主成分分析法构建出城市综合势能测算体系,并以势能测算结果为基础,通过聚类分析法将四大城市群内的18个主要城市分为特大城市、大城市和中等城市三个等级,在结合四川省城镇建设实际的基础上,提出四川省城市等级规模结构完善的建议与对策。因此这里对城市群内城镇等级结构不再赘述。基于前文对城市群空间结构演化规律与阶段模式的分析,根据四大城市群区域发展现状,结合主要城市的等级结构情况和交通网络发展水平,目前四大城市群内部已经形成了一定的城镇空间发展格局,但各城市群内部还尚未形成较为完整的空间结构体系。如图2—图5所示:图1四川省四大城市群分布图

信息来源:《四川省“十二五”城镇化发展规划》,http://www.scdrc.gov.cn/dir1098/105091.htm

图2成都平原城市群“双走廊”型分布图图3川东北城市群“散点”型分布图

图4攀西城市群“单点”型分布图图5川南城市群“轴线”型分布图成都平原城市群“双走廊”型分布。该区域地理位置优越,人口众多,以实力雄厚、未来发展势头强劲的特大城市成都为核心,以德阳、绵阳、乐山等四川省内发展较好的城市为依托,以及彭州、青白江、都江堰等重点城镇为支撑,通过成绵乐交通走廊相互联系,相互协作,发展成为城镇水平高、辐射带动力强、撬动整个四川地区飞速发展的“杠杆”。中等城市眉山、资阳、雅安,与区域内其他城市的发展落差较大,但相互之间发展落差较小,相互合作、协同发展的可能性较大,随着天府新区建设的推进,三地的经济社会发展联系不断加强,交通体系逐步完善,逐渐发展成为成都平原城市群的另一条发展走廊。

川东北城市群“散点”型分布。该区域城市发展水平总体不高,主要城市在区域内的辐射带动能力较弱,城市之间的相互协作有待进一步提升,城市群内主要城市呈“散点”状分布。未来川东北城市群的发展应着重提升区域城市的发展水平,培育区域发展核心城市,加强区域城市联动发展。其中应重点培育和发展有“川北心脏”、“川北重镇”之称的南充,以及劳动力资源、矿产资源丰富的达州。endprint

攀西城市群“单点”型分布。区域内除了攀枝花和西昌以外,多为欠发达的建制镇和偏远村落,且分布较为稀疏,与攀枝花市经济发展落差较大,整个地区城市体系极不完整。攀枝花市属于典型的资源型城市,被确立为国家新型工业示范基地,工业化程度和城镇化率较高。但作为带动攀西地区中心城市,其城市综合发展水平在四川省排名第三,且距离其他较发达城市较远,物流和人口流主要依靠成昆线和攀西高速,城际联动发展受到限制。

川南城市群“轴线”型分布。区域内四大城市宜宾、泸州、自贡、内江,沿长江水系呈“轴线”型分布,其中宜宾和泸州沿长江分布,自贡和内江沿长江支流水系沱江上分布。宜宾、泸州、自贡三市发展实力较强,相互之间的差距较小,未来发展应加强相互之间的协作,内江应抓住建设成渝经济圈的良好契机,承接两地的产业转移,完善基础设施建设,提高区域整体发展实力。

三、四川“三位一体 ”城市群空间结构优化的路径分析结合前文对四川省四大城市群当前空间格局的分析,四川省城市群空间结构的优化应重点关注各等级城镇(节点)的培育,通过交通网络和信息网络(廊道)的不断完善,根据区域的特点和需求差异,强化各空间要素的相互关联,推动四大城市群空间结构向网络化、一体化阶段演变。这里按照“培育点、打造群、健全线”的基本思路,对四川城市群空间结构进行系统构建与优化,最终构建“三位一体”的空间网络体系,即以三类点、四个群、两条线构成的“三位一体”的空间网络体系,以发挥区域中心城市对区域的辐射与集聚作用以及城市群的协同效益,不断完善城镇空间结构布局与管理格局,推动区域经济社会的发展。

(一)以综合承载能力为核心培育“三点”,完善城镇等级规模结构

区域内各等级城镇作为体系中的“节点”要素,以特大城市与大城市为区域增长极、以中小城市及中小城镇为区域发展支撑,决定着城镇空间体系的最终表现形式。结合四大城市群内主要城市的等级结构现状,四川城市群空间结构优化应基于目前城镇综合发展情况,从经济、社会、公共服务等多个方面,明确各等级城镇的发展战略与功能定位,进行差异化的培育和发展,完善城市等级规模结构。

1.特大城市:提高城市综合承载力,强化辐射效应

成都作为四川目前唯一的特大城市,是四川省的经济、政治与文化中心,同时也是成都平原城市群的中心城市及增长极。在新型城镇化建设背景下,成都应结合国家全面深化改革与新型城镇化建设的宏观背景,利用区位优势与政策支持,加强资金、技术、人才等各类生产要素的整合与集聚,完善城市功能,提高综合承载能力,增强其在区域与全国的竞争力。其次,利用自身优势,通过交通流、信息流及服务流等渠道的建设,充分发挥自身的辐射作用,将部分城市功能和相关产业向下拓展与延伸,使经济动力、产业功能和创新成果扩散到腹地,降低城市首位度,形成“多点多极”的发展格局,带动区域实现跨越式增长。

2.区域大中城市:提升城市综合势能,培育区域增长极

为构建“多点多极”的空间布局,区域大中城市的发展应着力提升城市综合实力,利用成都的辐射带动作用,根据自身的特质与优势,不断加强经济、社会、文化与生态等方面的建设。(1)成都平原大中城市数量众多,分布较集中,各城市应充分吸收成都对自身的辐射,加强城市内部生产要素的集聚,实现成都平原城市群的协同发展。(2)川东北区域大中城市数量较多但综合实力较弱,并呈散点分布。各城市应充分利用资源优势,着重城市综合实力尤其是经济实力的提升,大力发展支柱型产业,积极向大城市行列靠拢。(3)川南区域大中城市综合实力相当,其发展应加强相互协作,同时加强与云南、贵州及重庆的联动,不断提升综合发展水平。(4)攀西地区大城市仅有攀枝花一个,呈现“单点”分布,其发展应充分利用自身特色的自然资源及交通节点优势,努力打造成中国钒钛之都与川滇结合部区域性节点城市。

3.中小城镇:发挥“神经末梢”作用,实现就地城镇化

中小城镇作为连接城市与农村的纽带,是城镇空间体系的基层载体。截至2010年,四川有1821个建制镇,占全省城镇常住人口的31%,其中成都平原地区共777个小城镇,川东北地区有518个小城镇,攀西地区有175个小城镇,川南地区有351个小城镇[13]。四川中小城镇虽然数量众多,但地区分布不平衡、规模较小、缺乏产业支撑、基础设施不健全,影响着四川新型城镇化的整体推进。

中小城镇的发展,应综合考虑区位、自然、经济社会等因素的差异,坚持因地制宜与分类指导的基本原则,以当地特色的自然资源与产业为支撑,进行特色建设,突出城镇建设的品位。对大城市周边的中小城镇,应有选择地培育一定数量的“卫星城”,以缓解“城市病”的压力,增强对城区产业转移和人口疏散的承接能力,实现城镇化的“双向流动”;远离中心城市但有特殊优势的中小城镇应充分利用当地特色资源,可向“工业型小城镇”、“商贸型小城镇”或“旅游型小城镇”等方向发展。

(二)合理选择城市群布局模式,以“四群”推动区域一体化发展

新型城镇化建设背景下,四川应立足于四大城市群,结合各区域的发展实际,以城市综合实力为基础,确定区域中心城市与增长极,并选择相应的布局模式对城市群进行分类打造,以实现成都平原城市群与川南城市群的稳定发展、川东北城市群与攀西城市群的快速发展。

1.成都平原城市群:由“双走廊”向“雁型”模式转变

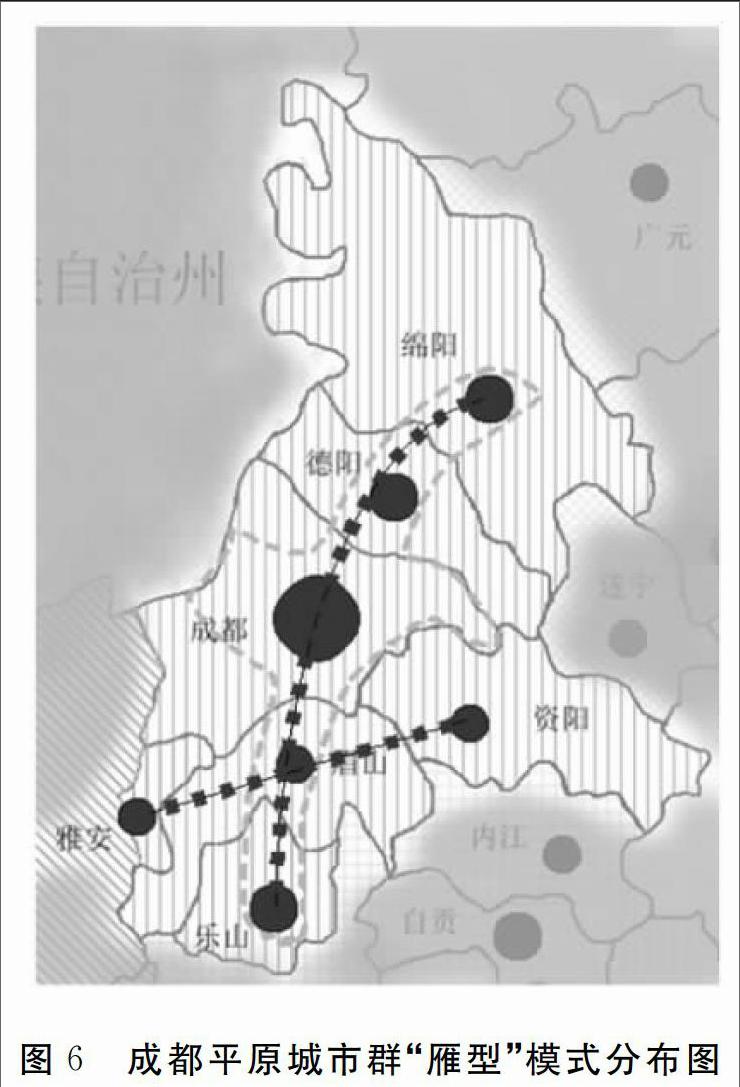

在当前的“双走廊”型态下,成都-绵阳-德阳-乐山一线的发展较快,但与雅安-眉山-资阳一线发展水平的差距不断拉大,造成区域内城市综合实力极差问题突出,不利于成都平原地区的协同发展。因此,成都平原城市群的打造应充分考虑成都对其他城市辐射作用,由“双走廊”向“雁型”模式转变,如图6所示。在“雁型”模式下,以成都为发展极核,以绵阳、德阳、乐山为“两翼”着力点,提升两翼交点眉山的综合实力,实现“两翼齐飞”的区域发展态势。“雁型”模式利用成都对其他城市的辐射效应与示范效应,通过完善的交通网络与产业链建设,推动各级城镇的发展。同时,眉山处于两条“走廊”的交点,应加强其传导能力的建设,在增强自身综合实力的同时将成都的辐射效应传递给雅安及资阳,带动雅安-眉山-资阳一线的整体发展。同时通过各大中城市的不断发展,逐渐形成对成都辐射的“倒逼机制”,避免“一城独大”的现象进一步加剧。endprint

图6成都平原城市群“雁型”模式分布图2.川东北城市群:由“散点”向“双核”模式转变

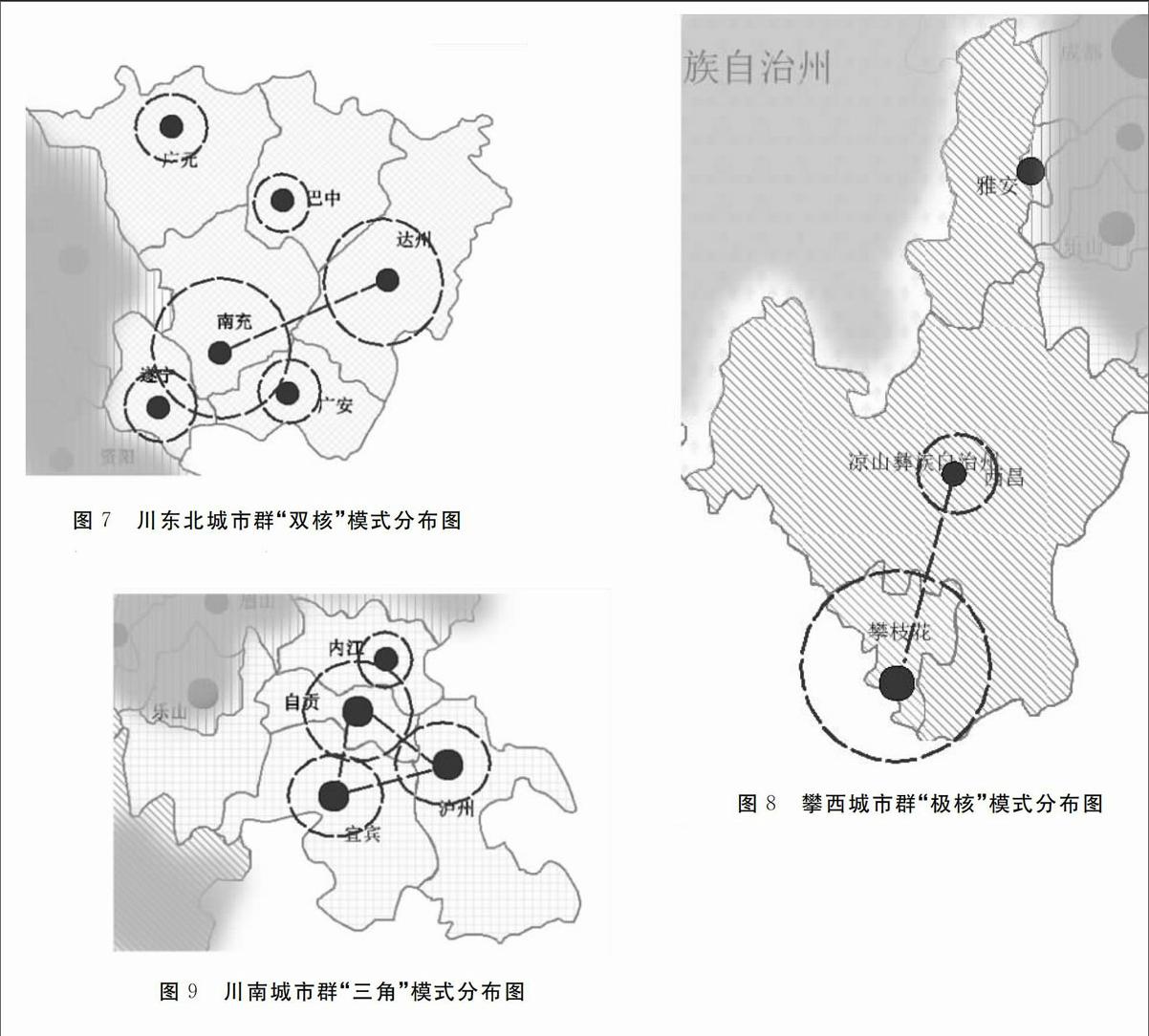

川东北城市群城市数量较多但均为中等城市,分散于区域内部,区域中心城市缺位,城市间的相互协作程度不高,城市群发展相对滞后。因此,川东北城市群的打造应结合区域内城市等级划分结果,基于目前川东北地区的城市空间格局,可选取南充与达州作为区域发展的中心城市与增长极进行培育,充分发挥其自身劳动力资源和矿产资源优势,积极发展劳动力密集型产业,不断提高城市综合实力;完善其对区域其他城市的连接,挖掘其区域影响的潜力,形成“双核”的发展模式,如图7所示。南充应利用其地理优势加强与重庆地区的合作,达州则应加强对老旧工业改造,引进一部分新兴产业,加大城镇化发展的产业支撑。同时,构建南充与达州之间的交通网络体系,加强协作,通过南充与达州的优先发展来带动川东北城市群的整体发展。

图7川东北城市群“双核”模式分布图3. 攀西城市群:由“单点”向“极核”模式转变

攀西城市群地处云贵川交界处,包括攀枝花和凉山少数民族地区以及雅安主城区、名山县以外的区域。区域内仅有攀枝花一个城市发展突出,呈“单点”型态分布,区域发展的联动效应未能得到有效体现。因此,攀西城市群的打造应重点发挥攀枝花对区域发展的带动作用,以攀枝花作为区域的增长极,利用其气候资源、矿产资源和发达的钢铁产业优势,提升城市的综合实力,扩大其对区域的辐射效用;其次,选取西昌市作为区域的次级中心城市进行重点打造,使其发展成为带动凉山地区的发展点,构建“极核”的发展模式,如图8所示。同时加强对区域中小城镇的打造,不断完善其基础设施建设与公共服务供给,提高对人口的吸引能力,不断完善区域城镇等级体系。

图8攀西城市群“极核”模式分布图4. 川南城市群:由“轴线”向“三角”模式转变

川南城市群内4个主要城市综合发展水平总体较高,沿长江呈 “轴线”分布。从图9可以看出,宜宾、泸州、自贡三个城市的连线构成一个明显的“三角形”结构,各城市恰好位于“三角形”的顶点上。如何有效地将这三个城市联系起来,实现区域的协同发展,成为促进川南城市群发展要解决的首要问题。在三个城市当中,自贡的综合实力更强,且靠近成都平原地区,背靠“成渝之心”内江,处于成泸高速和渝昆高速、乐自高速的枢纽位置,以遂筠路、资贡路、隆雅路等省道为骨架,联合内昆铁路形成四通八达的交通网络,与成都、乐山、资阳、内江、重庆等城市进行着频繁的资源流通。因此,在川南地区,可选取自贡作为区域发展的核心,以泸州和宜宾为区域发展点,充分发挥内江的区位优势,在渝昆高速、成泸高速、成渝环线高速以及长江水系等交通干道的联结作用下,紧密协作。

图9川南城市群“三角”模式分布图(三)以交通与信息技术为纽带,构建“两线”联动的网络体系

作为各城镇和区域之间的联接桥梁,城镇空间网络体系中“线”的构建情况直接影响着区域内城镇之间的联系,制约着区域整体实力的提升。因此,在四川新型城镇化中必须重视各类联接方式与渠道的完善,以交通网络建设为主导,综合运用现代通信技术建设互联网与物联网,拓宽区域间信息流、资本流、业务流及服务流的流通渠道,推动要素在区域内的自由流动,带动区域经济社会的共同发展。

1.以交通干线为基础构建城际交通网络

交通网络作为目前城镇互通最主要的方式,可以缩短城镇与区域之间的经济距离,加速生产要素的流通,提高资源配置的效率与效益,推动区域的整体发展。截至2012年,四川21个市(州)和131个县政府所在地有高速公路建成或在建,覆盖全省91%的人口和94%的经济总量[14],缩短了城间、区域间的空间距离,增强了城市的辐射及集聚效应。随着四川新型城镇化建设的推进,一方面应加强各主要城市之间快速交通干线的建设,加强城际联动;另一方面,要着力推进中心城市与广大中小城镇,尤其是重点城镇之间的网络互连,强化区域中心城市与中小城镇的联系,使经济腹地不断向周边乡镇与农村扩散。

2.以信息技术为依托构建区域信息枢纽

重视现代通信技术与传感技术在城镇间的联接作用,不断加强区域的互联网与物联网建设。互联网与物联网作为信息技术的重要组成部分,其构建与完善将有助于提高区域内参与主体对数据的处理能力,提升区域内部及区域间信息、业务、资本及服务的联系与交流,提高经济与社会运行的效率与效益,推动区域内产业建设信息化与城镇化建设现代化的实现。

四、结语

城市群空间结构是一定区域发展程度、阶段与过程的空间投影,由于历史传统、自然环境、政策制度等方面的差异,不同区域的发展情况必定有所差异,因此城市群空间结构的分析及优化需要结合特定区域的实际发展情况。目前的研究针对京津冀、长三角、珠三角三大较成熟的城市群的研究较多,但对于西部地区的城市群发展研究很少。随着城市群成为城镇化发展的主体形态,探索四川城市群空间结构的优化路径对于推动西部地区新城镇化建设进程很有必要。这里在明确城市群空间结构的内涵、要素、发展阶段等内容的基础之上,结合四川省四大城市群的具体情况,探索四川省城市群空间结构优化的路径,并最终提出构建四川“三位一体”城市群空间结构体系。四川省城市群空间结构优化主要在于完善区域城镇等级结构,增强区域各大中小城市及中小城镇的综合发展水平,并着力完善区域内的交通、电网、通信等联系纽带,以发挥区域中心城市对区域的辐射与集聚效应,以及城市群的协同效益,不断完善城镇空间结构布局与管理格局,推动区域经济社会的发展。

参考文献:

[1]曾鹏,黄图毅,等.中国十大城市群空间结构特征比较研究[J].经济地理,2011,(4):603-608.

[2]姚士谋.关于城市群基本概念的新认识[J].城市研究,1998,(6):15-17

[3]宋家泰,顾朝林.城镇体系规划的理论与方法初探[J].地理学报,1988,(2):97-107.endprint

[4]薛东前,孙建平.城市群体结构及其演进[J].人文地理,2003,(4):64-68.

[5]朱英明,姚世谋,李玉见.我国城市群地域结构理论研究[J].现代城市研究,2002,(6):51-53.

[6]安虎森.增长极理论评述[J].南开经济研究,1997,(1):31-37.

[7]陆大道,论区域的最佳结构与最佳发展——提出点—轴系统和T型结构[J],地理学报,2001,(2):127-134.

[8]张勇.四川省城镇空间结构优化研究[M].成都:西南财经大学出版社,2014:37-42.

[9]张燕.城市群的形成机理研究[J].城市与环境研究.2014,(1):92-105.

[10]Friedmann J. Regional Development Police: A Case Study of Venezuela[M]. Poston: M.I.T. Press, 1966.

[11]耿明斋.现代空间结构理论回顾及区域空间结构的演变规律[J].企业活力,2005,(11):16-20

[12]杨斌,董少军,刘倩.综合势能视角下四川城市等级规模结构研究[J].国土资源科技管理,2015,(1):106-114.

[13]四川省发展和改革委员会.四川省“十二五”重点小城镇发展规划[EB/OL].(2013-02-21)[2015-03-03].http://www.chengdu.gov.cn/govAffairInfo/moreGovInfoOpens.jsp?ClassID=070305020401.

[14]新华网.四川高速公路飞跃发展,年内形成高速公路网框架[EB/OL].(2012-03-08)[2015-03-03].http://www.sc.xinhuanet.com/content/2012-03/08/content_24854021.htm.

[15]赵勇,白永秀.城市群国内文献研究综述[J].城市问题,2007,(7):6-11.

[16]陈修颖.区域空间结构重组理论基础、动力机制及其实现[J].经济地理,2003,(6):445-450.

[17]朱英明.我国城市群地域结构特征及发展趋势研究[J].城市规划会刊,2001,(4):55-80.

[18]韩玉刚,焦化富,李俊峰.基于城市能级提升的安徽江淮城市群空间结构优化研究[J].经济地理,2010,30(7):1101-1132.

[19]许学强,周一星,宁越敏.城市地理学[M].北京:高等教育出版社,1998:128-129.

[20]李王鸣,柴舟跃,江佳遥.基于城市空间要素分析的这种城市群空间结构特征研究[J].地理科学,2011,(3):295-301.endprint