刘秋佩故居拾秘凤来名臣的风云往事

文+迷雾

图+洪秀

刘秋佩故居拾秘凤来名臣的风云往事

文+迷雾

图+洪秀

英文导读: Liu Qiupei was a famous minister in the Ming Dynasty. Fenglai was his hometown and he setted up Baiyun academy in Baiyun temple.

对凤来乡来说,明朝重臣刘秋佩是一个传奇人物。这个从凤来乡高楼走出去的少年,从乡野一步步走上了朝堂,一生跌宕起伏。无论是敢于仗义执言,直面权奸的骨鲠清流,还是在家乡兴办白云书院,传播王阳明“知行合一”心学理论的传道授业,以及传承百年忠孝节义的刘氏家风,都已经在凤来这片土地上,刻下了深深的印记。

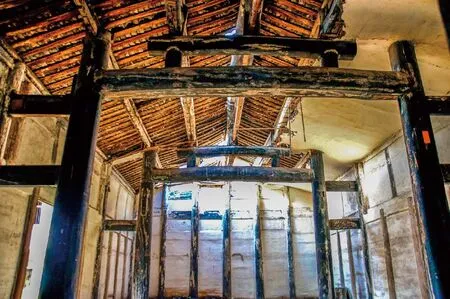

故居草木深

从“大石箐”一路向下,经过高楼村,在村里紧邻观音岩的高台之上,有座铁门紧闭的院子。推开铁门,院子里面有几栋明朝式样的建筑,土木结构,外观应该是经过休整,非古非新,倒有些不太协调的意味。院子如今看着有些颓败,房屋年久失修,院内草木丛生,满是岁月的痕迹。

不过,我们依旧能从当地老人的口中窥见这座庭院当年的辉煌——高楼坐北向南,如果从高处下望,能看到四周翠岗环绕,田埂盈盈如镜。主建筑为三进三重堂的大院,房屋座基、木柱裆磴均以青石为料,还建有附属耳房,雕花门窗、镂花廊柱、青石院坝,自有大宅庭院的恢弘气象。大门也不在如今的位置,老人还记得大院前门的一双气韵生动的威武石狮。可惜时过境迁,这对护了庭院百年安顺的石狮,已经不见踪影,如今石狮所在的位置,只剩下满院的荒草萋萋。

左右页图:在具有佛风神韵的“大石箐”山下的高楼村,紧傍观音岩的高台平地上,有一处明清古式的民居建筑群,乡人敬称为“高楼”,这里便是明朝重臣刘秋佩的故居。

这座庭院,就是明朝重臣刘秋佩的故居。刘秋佩,名茝,字惟馨,号秋佩,弘治十二年进士,历任翰林院庶吉士、户部给事中、金华知府、长沙知府、江西按察司副使等职,这位从凤来乡间一步步走上庙堂的名臣,以骨鲠清流著称。这座庭院,一说乃是刘家世代居住的老宅,另一说这是刘秋佩辞官后回乡所建。

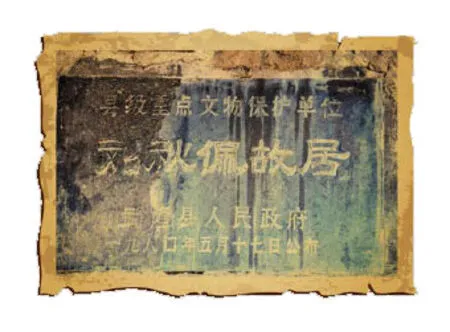

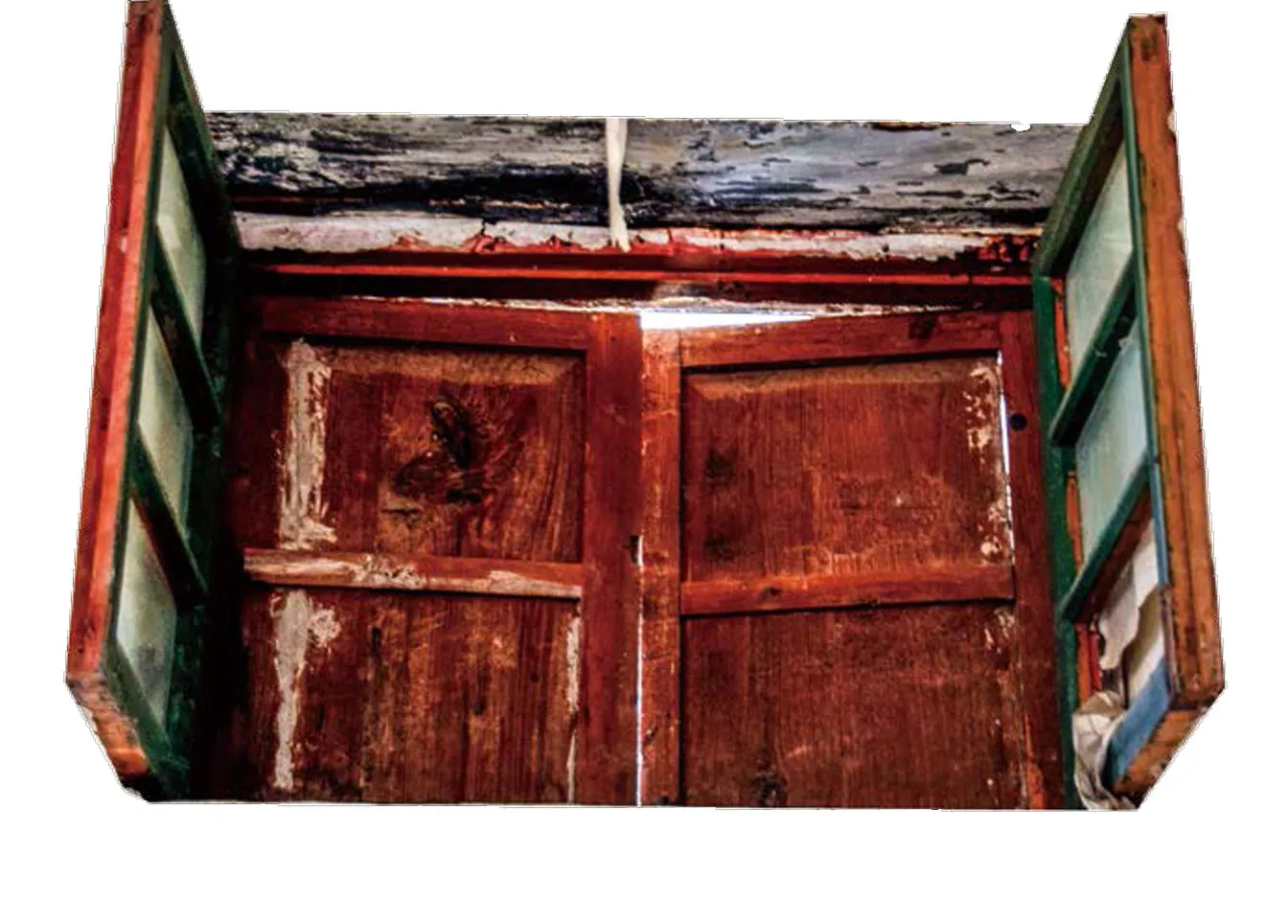

后来,随着刘秋佩后裔四散各地,这座大院也几易其主。解放后,刘秋佩故居由人民政府征用,大部分用作粮仓。周边几个村的公粮,全都囤放在这里,是周边远近闻名的大粮站。到了文化大革命时期,这座大院没能逃过“破四旧”的铡刀,原本独具明朝建筑风格的老宅院被改建成了如今看到的这三排粮仓。1984年,凤来乡政府把刘秋佩故居申报为县级文物保护单位,现在已经不做粮仓使用。不过我们推开其中一间走进去,看见水泥地上堆满了装咸菜的坛子,都是周边乡民所腌制的,阳光从屋顶瓦片的间隙中投下来,颇有几分隔世之感。

如今刘秋佩故居当中,保存相对完好的只剩一间厢房。厢房位于院子里侧,墙体也经过改造,但是梁柱和檐均保存完好,还能清晰地看见椽上精致的木刻雕花。往屋内走,两条巨大的梁木横构其间,支撑起整座厢房。梁柱极粗,两人都难以合抱,据说是一整块马桑木所制,曾经有专家来鉴定过,称这两根梁柱保存之完好,材质之珍贵实属全国罕见。屋内地面已被挖空,露出条石座基,还能隐约见到其上的明代图雕。整座厢房虽然已经空空荡荡,但是置身其间,仍能够想象出百年前此处冠盖云集,往来无白丁,谈笑有鸿儒的胜景。

左右页图:作为武隆籍写进中国正史的第一人,刘秋佩的传说故事甚多,版本不一,且各有机趣。如刘秋佩凤凰山遇仙记、刘秋佩建白云书院、刘秋佩大石箐解藏宝诗……

高楼走出的骨鲠之臣

明宪宗成化六年(公元1470年)农历冬月十二日辰时,刘秋佩出生在凤来乡高楼,他的父亲是当地有名的乡绅,据说刘秋佩自幼聪慧,三岁会识数,五岁进入私塾学习,十四岁的时候便已经访遍凤来周边的名师,考取了秀才。

在父亲的支持下,年仅十五岁的刘秋佩踏上了游学的道路,访遍全国知名书院,拜名师、访名士,一心学习经世之道。弘治十二年(公元1498年),已考取举人的刘秋佩参加殿试,名列二甲第六名,被孝宗皇帝亲点为留朝进士,担任翰林院庶吉士,又被提为户部给事中。就这样,乡野少年刘秋佩不负父亲所愿,顺利进入了庙堂之上。

这是刘秋佩最意气风发的一段日子,给事中属于言官,负责规谏、补阙、稽查、弹劾等职。刘秋佩性格坚毅,为人正直清明,眼见户部官员荒废政务,懈怠民生,感到十分痛心。经过深思熟虑后,上书弹劾了自己的顶头上司,当时的户部尚书侣钟。孝宗皇帝非但没有怪罪他,还称赞刘秋佩忠直。除了忠直之名,刘秋佩也结识了一大群志同道合,怀揣济世救民理想的同道中人。其中最为知名的就是心学的创始人,明朝最为著名的大儒王阳明,两人成为莫逆之交,在《同治重修涪州志》中发现的王阳明所作《赠刘秋佩》、《又赠刘秋佩》,为后世记录下了这段友谊。

可惜的是,孝宗皇帝病逝后,明朝著名“荒唐皇帝”明武宗朱厚照继位,这位皇帝放任刘瑾等“八虎”胡作非为,刘瑾这名“权阉”仗着皇帝宠信,倒行逆施,整个朝堂乌烟瘴气,刘秋佩和王阳明上书直谏,却反而被刘瑾污蔑。朱厚照听信刘瑾之言,责罚两人,各自廷杖四十大板,然后把王阳明发配贵州龙场当了驿臣。

遭遇如此不公的刘秋佩没有放弃,拖着伤疲之身写就《劾逆党刘瑾疏》继续进谏,这下彻底惹怒了刘瑾。仅仅3个月后,刘瑾又进谗言,把刘秋佩等53人列为乱臣奸党,刘秋佩还未恢复的身体又挨了一顿板子,然后被流放到居庸关参军。后来随着刘瑾伏诛,刘秋佩才再次被启用,皇帝念他忠良,让他担任金华知府,在金华任上的三年当中,刘秋佩清正廉明,深受当地百姓爱戴。

但当年那两顿板子却留下了永久的后遗症。正德八年(公园1513年)秋天,在金华任上的刘秋佩,不堪背伤之痛,遍访了金华名医都无法医治,又思念家乡的山水,索性奏请朝廷辞官养病,得到了朱厚照的恩准。阔别家乡多年的刘秋佩,又回到了高楼。

不知是家乡水土滋养的缘故,还是得益于当地白云寺乌豆禅师的精湛医术,刘秋佩的背伤渐渐好转。回乡的第二年,受到王阳明“龙场悟道”后传道讲学的影响,也为了为家乡做一点贡献,刘秋佩在乌豆禅师以及当地乡绅的帮助之下,借白云寺闲置的禅院创办了白云书院。

白云书院分为私塾和讲坛。私塾对凤来当地的稚童开放,讲坛则针对外来游学的读书人。私塾由刘秋佩亲授,贫寒人家的孩子学费减半。刘秋佩把自己一介儒生“修身、齐家、治国、平天下”的理念全部融入幼童启蒙教育当中。一时间,凤来乡间学风大盛,据说书院最鼎盛的时候,仅是被周边乡民送来读书的学童就有两百多人。送孩子入白云书院读书,成了凤来一等一的大事,乡间俚语“养儿养女不读书,犹如养头猪”流传至今。

讲坛则邀请川东地区大儒讲授经世之道,主要传授“良知就是天理”、“心外无物”、“心外无理”的王阳明心学理论,不空谈、不固守于四书五经,学风开明至极,甚至允许不同学派相互讲学,邀请名士开坛辩论更是白云书院的传统活动。

嘉靖初年(公元1522年),明世宗朱厚熜继位,感念刘秋佩忠直之名,下诏重新起用,担任长沙知府,后又升任江西按查副使。因过于操劳,殚精竭虑,背伤复发,再次回到家乡,于嘉靖三年(公元1524年)去世,年仅54岁。明世宗大为惋惜,哀叹“少一骨鲠之臣耳!”,下诏谥以“忠悯”。

当时的白云书院已经成为川东地区最负盛名的书院,培养了大批的读书种子,也把“知行合一”的阳明心学广为传播。各地前来白云书院游学的秀才,考中举人以上功名的就有十六人之多。后来,因为各种原因,白云书院渐渐衰落,在现存的刘氏宗谱中记载,清同治年间,刘家人曾经重建白云书院,不过只是作为家族私学所用。

这座书院的遗址至今还能见到,就在凤来周边的庙娅乡白云湾上,站在山脚,已经很难想象,当年那座盛极一时的书院就藏在郁郁葱葱的山林之间。书院如今只剩下一地散落的大石和石台,虽然建立者早已作古,曾经的朗朗书声也消逝在时光当中,但刘秋佩三个字依然印在了人们心中,只有借用王阳明《又赠秋佩》来缅怀这位骨鲠名臣,饱学之士,“检点同年三百辈,大都碌碌在风尘。西川若也无秋佩,谁做乾坤不朽人?”

左右页图:解放后,刘秋佩故居曾被征用为粮仓,游览此地还能见到很多粮仓的痕迹。

左右页图:在凤来,几百年来,刘秋佩就是极具标识性的文化符号,一直受世人尊重,被人们视为政界楷模,做人标尺。

送坝坪的传说

在凤来乡以及周边一带,刘秋佩已经成了一种象征。他的骨鲠清流和忠孝义节的刘氏家风早已经在民间潜移默化,深入人心。直到今日,他依旧以鲜活的民间故事活在人们心间。在凤来乡的短短几日当中,笔者已经从当地老人口中一再听到和刘秋佩有关的故事。比如刘秋佩凤凰山遇仙记、刘秋佩大石箐解藏宝诗、刘秋佩奇想修皇城等等。这些故事,基本都是当地乡民口口相传,其中最为人津津乐道的,还是送坝坪得名的故事。

送坝坪得名的故事带着几分神话色彩,在凤来当地流传甚广。不过这个传说的主角不是刘秋佩,而是他的后裔。这要从明末张献忠之乱说起,此时的刘家已是凤来一带的名门,秉承刘秋佩“耕读传家、持善济世、节俭立身”的遗训,在乡间乐善好施,扶弱济困,颇有名望,深受周边百姓爱戴。

某日,刘家少奶奶发现手上常戴的金箍子不见了,这是她心爱之物,当即找来贴身丫鬟训斥了一通,责怪她没有看好。丫鬟十分郁闷,又担心少奶奶猜疑是她弄丢了金箍子,只好从宅子当中溜出来,跑到几里外的菩萨庙,想要菩萨为自己讨个清白。谁知没进去一会,丫鬟就睡着了,迷迷糊糊当中,丫鬟听到大殿上的菩萨说话了“张献忠要乱了,四川将有大劫,刘家积善之家,不应遭此大难。小丫头,你回去告诉刘老爷,让他赶快举族迁往贵州。”丫鬟忙说:“菩萨,少奶奶疑心我弄丢了她的金箍子,我说什么她也不信怎么办?”“无妨,你只要告诉刘家少奶奶,那只金箍子就搁在洗案上,被一只红顶白鹅嘬了去便是。”

丫鬟惊醒后立刻跑回家,告诉少奶奶自己在庙里听菩萨说的话,少奶奶将信将疑,叫人杀了那只红顶白鹅,发现金箍子果然在白鹅腹中。少奶奶连忙向刘老爷说起了这件奇事,刘老爷深信这一定是菩萨的示警,当即遣散了雇工,抄录了一份土地田产的契书,把原件用油布包了压在大门前的石礅下,然后举家迁往贵州。

这一去,刘老爷终身没有再回到过故乡。转眼已是清初,为了让久经战乱之苦的四川地区重新发展,清政府颁布了一系列的移民填川新政,史称“湖广填四川”的大移民拉开了序幕,刘家后人也顺势回到了阔别已久的故乡。可惜除了眼前满目疮痍之外,刘家后人还发现,老家的田产早已经被迁入的向陈两大姓占去大半。刘家人讨田无果,只得状告官府,打起了官司。县衙认为向陈两家迁徙几千里,在凤来拓荒创业,数年打拼已经初见成效,刘家只是凭一纸手抄契书不足为凭。刘家人焦急之下,想起刘老爷临终遗言:归根之时,如有牵绊,石墩为证。县官听了,亲自带人来到高楼刘家老宅,让人撬起百斤重的石墩,下面果然有当年刘老爷放下的油纸包,打开一看,田产地契一应俱全。

这下官司打赢了,但是考虑到移民生存不易,刘家自己也对背井离乡深有感触,当即捐出数千亩良田,只留下高楼附近的田产,休养生息。县官把这件事上报给了朝廷。朝廷嘉许,免去了刘家五十年赋税,捐出的土地赐名“送坪”。

如今,在凤来乡的送坪村,有一块石牌坊,坐西向东,三重檐,四柱三开间,坊门上有楹联刻着“霸水励节”,这块石牌坊建于清光绪十七年(公元1891年),是否与高楼刘家有关已经无从考证。但是,其表彰的忠孝节义正是刘秋佩遗留下的刘氏家风。而刘秋佩故居屹立数百年,挺过了张献忠屠四川的腥风血雨,也熬过了破四旧的愚昧无知,何尝不是应了那句老话:“积善之家,必有余庆。”

Liu Qiupei,a Minister in the Ming Dynasty