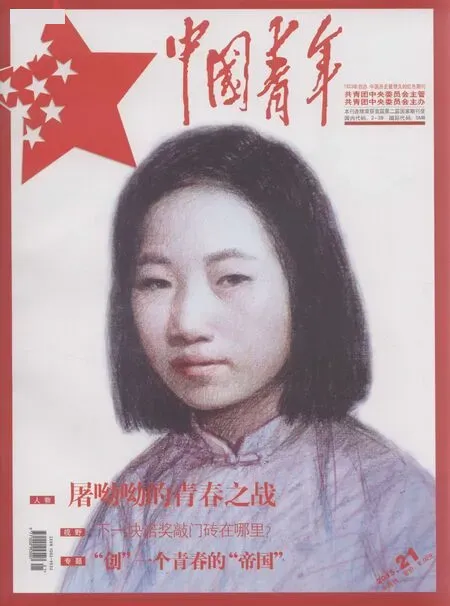

屠呦呦的青春之战

文/本刊记者 张斯絮

青年空间

屠呦呦的青春之战

文/本刊记者 张斯絮

这场历时40年之久的学术成就归属之争到底暗示了怎样一种中西方文化和体制差异?

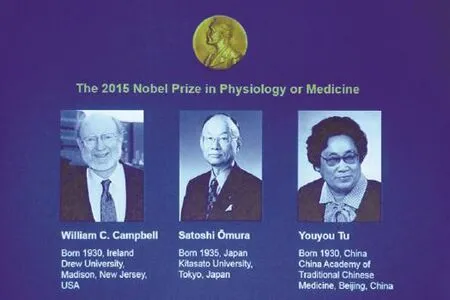

10月5日,正当“第一位土生土长的中国人获得了诺贝尔科学奖!”的网帖在朋友圈霸屏的时候,屠呦呦正呆在位于北京市东四环的家中。没有预告,没人通知,她还是从电视上得知的消息,不过听力有点不太好的屠老太太最初还以为说的是哈佛大学医学院颁发的华伦·阿尔波特奖,前段时间刚刚被她拒绝亲赴领奖。

谁都想象得到,平静的生活一时间被此起彼伏的电话声,络绎不绝前来探望的领导、朋友以及记者们打破。屠呦呦一再向媒体强调“没什么好讲的”,早在2011年拿到被誉为“诺贝尔风向标”的拉斯克奖,她就曾和单位说好婉拒所有采访。

“青蒿素研究获奖是当年研究团队集体攻关的结果,是中国科学家集体的荣誉……”细心的观众会发现《新闻联播》里屠呦呦发表获奖感言时是在念稿,严肃到一板一眼。而讲起青蒿素的研究她却显得那么神情自若,“我大概做了200多个中药,提取方法加起来380多种”,谈到激动处自然地带出手势。

与获奖后社会公众铺天盖地的祝福和溢美形成鲜明反差的是,此前在科学界伴随屠呦呦的争议与质疑从未停息。如何认识这位无留学背景、无博士学位、无院士头衔的中国诺贝尔科学奖第一人,要从那个特殊时代的那种别样的青春说起。

一个“默默无闻”的世家女儿

一夜之间,位于宁波海曙区开明街26号的姚宅成了“风景名胜”,很多市民带着孩子慕名前来合影,因为这里就是屠呦呦打小生活的外婆家,她在这里度过了大学前的无数时光。

始建于民国初年的姚宅之所以能被完整保护,是因为屋主人姚庆三,也就是屠呦呦的舅舅,其是国内最早投身货币研究的经济学家。而屠呦呦的外公姚咏白,曾任上海法学院、复旦大学教授。

在屠呦呦的回忆中,对她影响最大的当属父亲。父亲是一位爱钻研的中医,“呦呦”这个极其特别的名字就是由他所取。《诗经》中“呦呦鹿鸣”的词句当年是满载着对家中唯一一个女儿的宠爱,没想到巧合的下半句“食野之蒿”却预言了小女与那株蒿草一生的不解之缘。幼年一次次亲眼目睹父亲坐堂应诊、治病救人,又常常跟随父亲左右翻看医学典籍,在磕磕绊绊中看图识字,一种对医药朦胧的情感或许就在此时萌芽。

在家乡的读书时代里,屠呦呦留给老师和同学的印象总是“为人很低调”。这个“长得蛮清秀,戴眼镜,扎麻花辫”的女生并非学霸,效实中学至今还保留着屠呦呦高中时的学籍册和成绩单,上面有90多分也有60多分,平均成绩属于中上游。但相熟的人发现“只要她喜欢的事情,就会努力去做”,屠呦呦在生物课上的表现尤为认真。

1951年,屠呦呦考入北京大学医学院药学系,成为那个年代为数不多的女大学生,她为自己选择了相对冷门的生药学专业。原以为女儿长大后会跟随自己从医的父亲颇感意外,但此时屠呦呦已经对未来有了清晰的定位。“药物是治疗疾病的主要手段。我认为只有生药学专业才最可能系统地探索中医药领域。”

为了使命,她别无选择

大学毕业,屠呦呦被分配在中医科学院中药研究所工作,之后55年里,除了参加为期两年半的“西医离职学习中医班”,她几乎没有离开过东直门附近的那座小楼。

而真正把她带入青蒿素研究的,是一场战争。

1967年,越南战争陷入拉锯。一种可怕的瘟疫危及战区,杀伤力之大远超过炸药子弹,非战斗性减员达到战斗性减员的四五倍之多。而这种瘟疫就是疟疾。中国应越南的求助,同时考虑到国内南方存在的疟疾问题,秘密启动了一项涵盖全国7省市60多家科研单位、500多名科研人员的特殊使命,代号“523”,研究目的明确——寻找治疟新药。

两年后,屠呦呦应召加入“523”任务,当年她不到39岁,职称是助理研究员。因为具备中西医背景,而且勤奋,在文革那个资深科学家多数已被关牛棚、“靠边站”的特殊时期,她很快被任命为研究组组长。

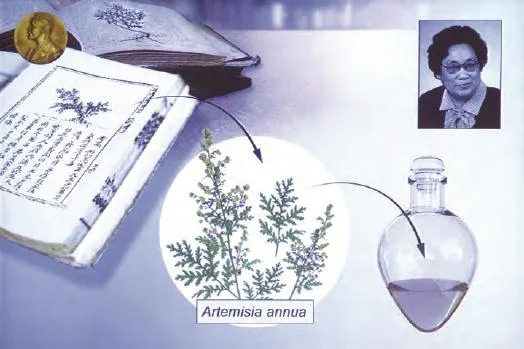

前人已经做了大量的工作,但收效甚微,可见任务艰难。屠呦呦带领她的小组查阅典籍,走访老中医,翻遍了民间方药以及群众来信,埋首于发黄、发脆的故纸堆中。耗时3个月,从2000多个方药中筛出640味,又锁定100多个样本。青蒿是当时的191号样本,虽然曾经有过68%的抑菌率,但复筛结果却并不理想。

几乎走到无药可做的境地,屠呦呦被距今1000多年前东晋葛洪《肘后备急方》的一句点醒:“青蒿一握,以水两升渍,绞取汁,尽服之。”常见的中药总是用水煎服,古人为何要这样处理它?——问题的关键被发现:温度过高将破坏青蒿素的成分。

很长一段时间,这种不显眼的菊科植物都不是最受关注的药物,直至有一天,屠呦呦决定:用沸点只有35℃的乙醚代替水或酒精来提取青蒿。

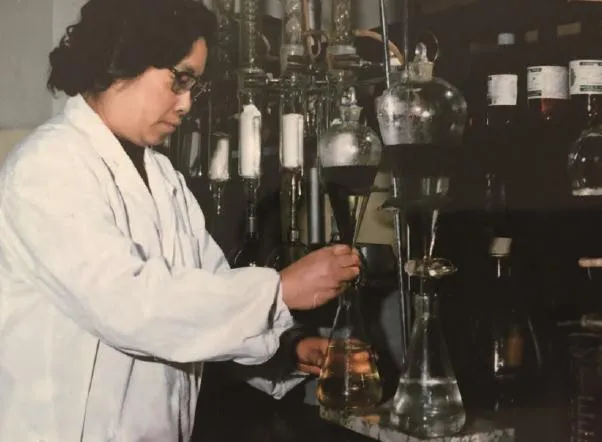

那是一个“要什么没什么”的时代。药厂停产,经费微薄,大家只能买来几个大缸在几间平房里用土法做提炼。通风设备落后,乙醚的刺激性气味充斥在实验室的每个角落。由于接触了太多化学物质,实验人员大多病痛缠身。包括屠呦呦,她在那时患上了病毒性肝炎。

不得不说,那是把国家使命看得高于一切的一代。在动物试验取得高抑制率的成功之后,他们主动请缨要求以身试药。“由屠呦呦带头共3人,经领导审批,住进中医学院附属东直门医院……”1970年间,屠呦呦又率领研究团队,前往疟疾猖獗的海南做临床考察。不得已,她只能把不满4岁的大女儿送到别人家寄住,把尚在襁褓中的小女儿送回宁波老家。

然而,同样是基于历史的原因,直到1977年中医研究院才以“青蒿素结构研究协助组”的集体笔名发表了第一篇中文论文,英文论文更滞后到1982年,署名为“青蒿素及其衍生抗疟药合作组”。一场集体主义和个人主义之争埋下伏笔。

中国科学的创新性该从哪里来

诺贝尔奖评选委员会从不公布谁是推荐人,但意外的是,今年生理学或医学奖得主屠呦呦的推荐者——美国国家科学院院士路易斯·米勒却在5日当天被媒体曝光。事实上这位知名疟疾研究专家从2010年就开始年年向评委会推荐屠呦呦。

2006年,米勒到上海参加一个疟疾与传染媒介会议,他想更多地了解著名的“东方神药”。青蒿素见效快、疗效好、副作用小,而且价格低廉,据世卫组织统计,从2000年起在非洲已经拯救了百万生命。然而关于是谁发明了青蒿素,无人能回答。

于是从2007年起,米勒和同事、华人科学家苏新专开始着手调查。他们找到当年主持过疟疾临床研究的广州中医药大学教授李国桥,并从屠呦呦那里获得了一些原始资料,又在北京访问了一些“523”计划的参与者,最终在《细胞》杂志上发表文章《青蒿素:源自中草药园的发现》。文章称:“我们毫无疑问地得出结论:中国中医科学院北京中药研究所的屠呦呦教授是发现青蒿素的首要贡献者。”

针对屠呦呦的争议,拉斯克医学奖也给出了解释,屠呦呦是第一个把青蒿素引入“523”项目组,第一个提到100%活性,第一个做临床实验,这三点中的任何一点都足够支撑她得这个奖。至此,一场长达40年之久的成就归属之争才算尘埃落定。

“美国人不会把奖颁给一个具体做事的人,而会颁给告诉你做这件事的人。”中科院专事科技政策的研究员李真真曾如此阐释中西方评奖文化的冲突:“现代重大的科学成就,往往都必须凝聚集体力量和智慧,但西方之所以一直坚持把重大奖项给予个人,就在于这是对一个基本科学理念的回归,科学的进步缘起于独创性的思想。”

在条件极其落后的年代,或许正是那种不知SCI为何物,不懂得功名利禄的青春造就了中国医药的丰碑。而今,让85岁的屠呦呦和新一代青年继续安安静静地做学问,我们需要一种什么样的新体制?

屠呦呦在中国科协举办的一场庆祝座谈会上透露出一个细节,值得关注:我仍在致力于研究新药,代表性的是治疗红斑狼疮,也申请了专利,但因为经费缺乏在进入临床试验前没能继续。

金属铀

金属铀,终于被咱发现了!由于在自然界中发现天然的金属铀,来自中国的科研团队将改写全球的化学教科书。

1789年,德国科学家发现了铀元素。200多年后的今天,中国核工业集团核工业北京地质研究院院长李子颖带领的科研团队首次在自然界中发现了零价金属铀。这一发现刊登在今年10月出版的英文版《地质学报》上。

铀是核军工的基石,也是重要的核能原料。铀广泛分布于地球中,但由于它的不稳定性和变价性,总是以六价和四价铀化合物的形态“示人”。长期以来,人们认为在自然界没有金属铀。此次发现打破了这一惯常认识。这一发现不仅为揭示热液型铀成矿作用本质提供了关键性依据,而且对研究铀的来源、地球热的形成和演化均具有重大意义。

景区摘牌

景区摘牌,终于开始了!旅游局的出手,显示了监管部门的积极作为,也在给不作为的景区管理者施压。

10月9日,国家旅游局召开的新闻发布会上,秦皇岛山海关景区被取消5A级资质,丽江古城、西溪湿地、东方明珠广播电视塔、明十三陵景区等6家5A级景区被严重警告。

上述被摘牌或警告的景区,都是名声在外的热门旅游地;被查处的出租车不打表、餐饮乱收费等问题,也都极具代表性。把一些众人瞩目的旅游景点率先晒出来,把一些绝大部分旅游者都经历过的乱象亮出来,国家旅游局此举,大有杀鸡儆猴之意。对那些名气稍逊、乱象更甚的小景区而言,无疑是“不点名的警告”。

继环保部约谈地方领导之后,旅游局也开始通过对景区摘牌、警告的方式履行职责,给各项规章制度“通电”,此举也给地方旅游部门做出了表率。

除了明察暗访,根治旅游顽疾,恐怕还需要地方旅游监管部门动真格,有为才能有位,才能有影响力,这个道理,旅游局长们不会不懂。

世界最大裁判文书网

10月13日,最高法院新闻发布会上,最高法院研究室主任颜茂昆透露,目前,我国法院已经建立了审判流程公开、执行信息公开、裁判文书公开的三大公开平台,建立了全世界最大的裁判文书网,上网文书已经超过一千万份,为人民群众监督司法工作提供了方便的平台。

裁判文书作为审判活动的最终产品,反映了当事人主张、举证和质证的客观过程,阐述了裁判结果形成的法律依据、事实证据和推理过程。一份好的裁判文书就是人民法院裁判正当性的最好说明。因此,在互联网公布人民法院的生效裁判文书,是传统司法公开工作的一次巨大革命。

裁判文书上网公开可以最大限度地规范法官的自由裁量权,可以推进法官的职业化进程,推动不同法院之间形成相对统一的裁判标准,推动法学研究和法学教育。总之,这样的“互联网+”,这样的公开透明,值得点赞。

TPP

10月5日,跨太平洋伙伴关系协定(TPP)12个谈判国在美国亚特兰大举行的部长会议上达成基本协议,同意进行自由贸易,并在投资及知识产权等广泛领域统一规范。规模占全球四成的巨大经济圈将应运而生。

TPP,也被称作“经济北约”。是由亚太经济合作会议成员国中的新西兰、新加坡、智利和文莱四国发起,从2002年开始酝酿的一组多边关系的自由贸易协定,旨在促进亚太地区的贸易自由化。但随着谈判成员渐渐增加,美国在2008年2月宣布加入,已发展到12个成员国。

TPP协议的达成,不少媒体解读为针对中国的一次美国主导世界贸易规则的行为,对此,业界专家普遍认为对中国影响有限。理由是随着中瑞、中韩、中澳自贸协定签署,中美、中欧投资协定谈判加快推进,上海自贸区等试点不断发展以及“一带一路”建设的持续推进,中国呈现出深层次、高水平、全方位的对外贸易开放格局。

责任编辑:赵涛

——青蒿素