填土地基强夯施工地面振动监测

王志楠,何小飞,沈锦儒

(江苏省电力设计院,江苏 南京 210036)

填土地基强夯施工地面振动监测

王志楠,何小飞,沈锦儒

(江苏省电力设计院,江苏 南京 210036)

摘要:某变电站的部分地段是填土场地,经过方案比较,决定采用强夯法处理。由于强夯施工会引发地面振动,可能对附近民房安全有一定的影响。通过现场试验,监测地面振动参数,并按国家有关标准进行评估,都达到安全标准。得到的科学结论为顺利建设创造有利条件。

关键词:强夯;振动监测;填土地基。

1 概述

AQ500 kV变电站站区地质条件尚好,但部分地段水塘面积达3400 m2,填土厚度较大。对填土场地必须进行地基处理。

经方案比较和专家评审决定采用分层碾压和强夯相结合的方案。在工程实施前选择了220 kV配电装置区的一角场地进行试夯。以获取必要的设计、施工参数,同时对强夯冲击波引起不同距离的地面振幅、速度和加速度等重要参数进行必要的监测和研究,评估其对环境的影响。

2 岩土工程条件与试夯工程

2.1强夯区岩土工程条件

(1)场地设计高程为25.85 m,强夯区填土厚度为4~6.5 m。

(2)强夯区原状土为③层粉质粘土、④层粉质粘土、⑤1层细砂岩、⑥1层泥岩。

(3)强夯区填土前将表层耕土和塘底软土清除干净后,分层填土。当填土达到标高后,用压路机对土体表层进行碾压,以使表层密实,防止雨水下渗。填土面标高需形成排水坡度,在强夯区南、北两侧各挖一条排水沟,将地表水引流至西侧低洼的水塘内。填土的土源尽量选择透水性好的土,如表层开挖的全风化细砂岩及泥岩或爆破的石料(粒径控制在300 mm以内),掺合挖方区的粉质粘土或粉煤灰,粉粒以下的含量宜小于10%。

2.2 试夯工程

2.2.1试夯区的选择

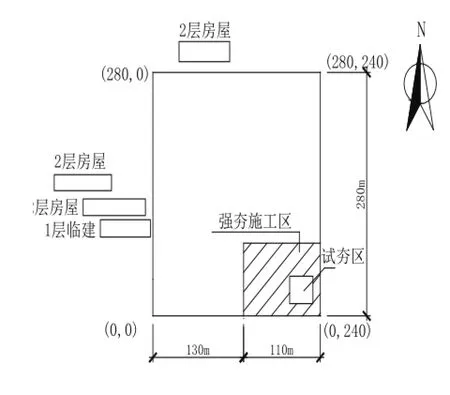

AQ500 kV变电站的强夯区位于站区的西南角(图1),强夯区内的水塘,为强夯处理厚度最大处,试夯区就选在该水塘处。强夯场地邻近的建筑物为居民民房,主要为2层楼房,少量为土坯房,强夯区边界距最近的民房约130 m。

图1 强夯区、试夯区的平面位置图

2.2.2试夯设计与施工

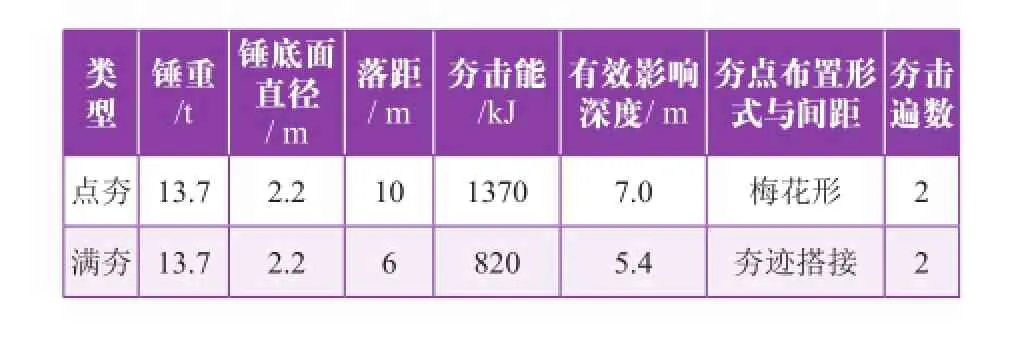

强夯需处理的土层厚度≤6.5 m,根据DL/T5024-2005式(8.1.4)估算,当影响系数α=0.6时,需要的夯击能量为1174 kJ,设计采用的强夯参数见表1。

表1 强夯参数

3 地面振动监测

3.1振动监测设备及方法

(1)仪器设备

主要的仪器设备见表2。传感器有2类分别为垂直向、水平向(径向和环向)。整套测振设备在试验前均要进行标定,并以标定的数值进行计算。

表2 主要监测设备

(2)测点的安置与测试方法

测振点不应设在松软的地层上,每测点处打一根长50 cm、 截面为10 cm×10 cm的木桩,拾振器就固定安装在木桩顶端。拾振器放置方向应根据需要而定,测铅垂向的振动就垂直放置,测水平向振动的就水平放置。当夯锤提起后,仪器进入采集状态,采集时间设置为15 s。强夯振动全过程可以被记录下来。每夯击一次作为一个文件储存。

强夯试验时对地面振动的监测应遵循的国家规范是:国家标准GB10071-88《城市区域环境振动测量方法》。

3.2监测点的布置与分组

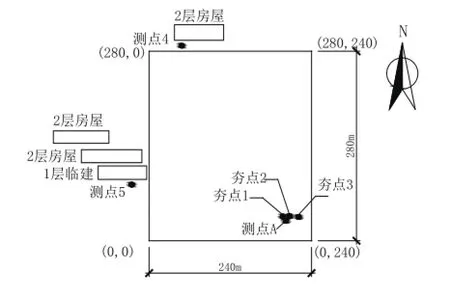

本次强夯振动监测的重点是变电站周边房屋所在地的振动。同时也对夯击点附近的振动情况进行监测。监测点共计布置了6处(图2)。夯点1~3在强夯试验场地内,监测点A在1~3号夯点附近,监测点4在变电站北墙外的2层房屋南墙外0.5 m处,监测点5在变电站围墙西侧的1层临建南墙外0.5 m处。

图2 试夯时测点布置图

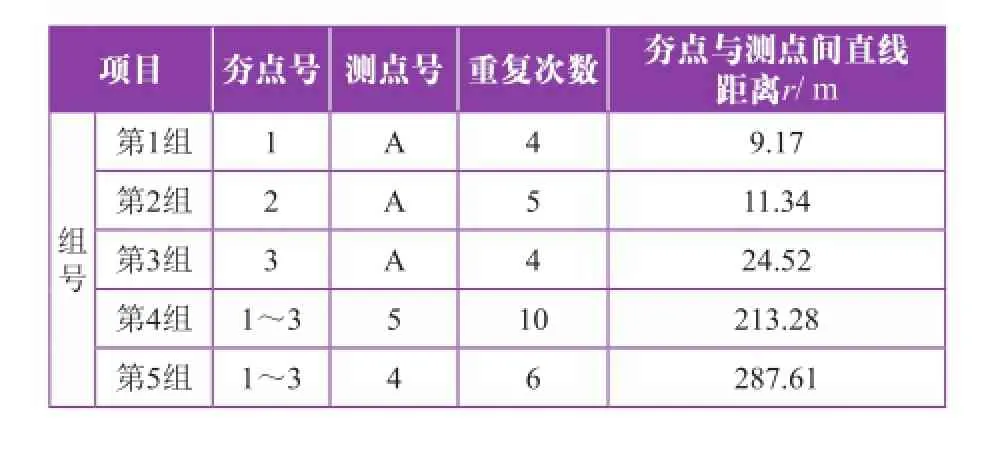

夯点1~3与测点A配合为3组监测项目,列为第1~3组。夯点1~3与监测点4、5配合共计完成6组监测项目。由于测点4、5与夯点1~3的距离相差不大,故按夯点1~3的平均距离考虑,列为第4组、第5组分析。各组测点与强夯点的距离按坐标值计算结果见表3。

表3 各组监测点与夯点间的距离

3.3强夯振动监测的成果

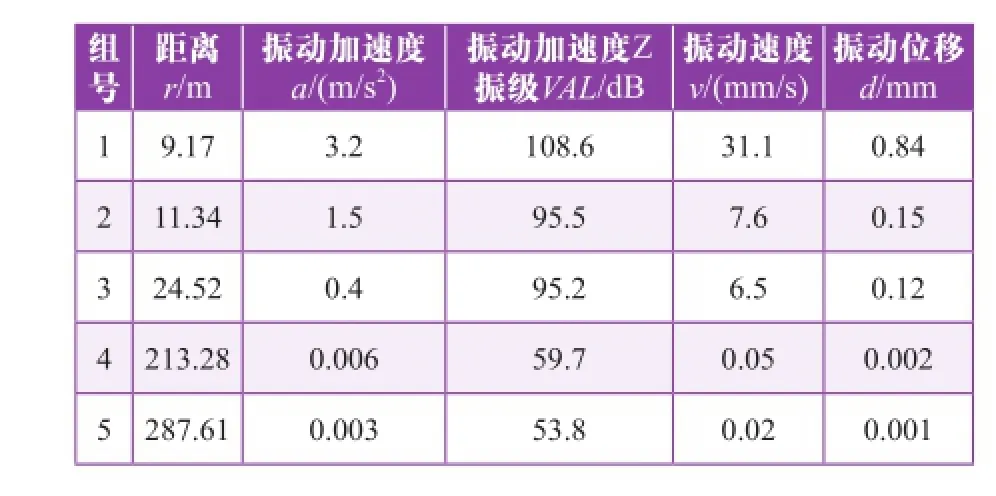

强夯振动监测的成果见表4、表5。

表4 铅垂向振动成果

表5 水平向振动成果

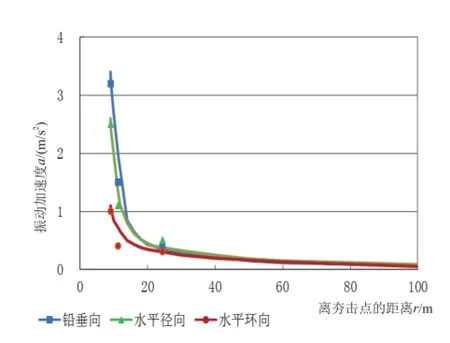

由表4、5中可以看出,振动加速度a在夯击点的附近是铅垂向为最大,水平径向次之,水平环向最小;在离夯击点24 m以外时,经过衰减后,则以水平径向为最大,铅垂向次之,水平环向依然最小;当监测点在200 m以外的远处,强夯引起的地面振动已衰减得十分微弱。

图3表示100 m内监测点3个方向的地面振动加速度a随距离r变化的曲线图。从图中可见3条曲线互有交叉,显示了它们的数值大小发生多次变化的情况。

图3 三个方向地面振动加速度a随距离r变化曲线图

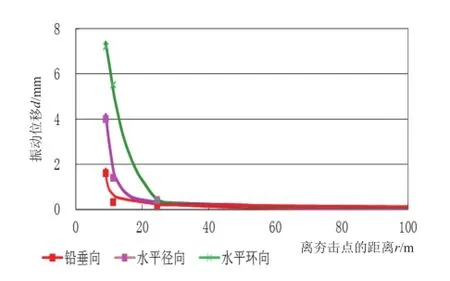

图4 三个方向地面振动位移d随距离r变化曲线图

图4表示100 m内监测点3个方向的地面振动位移d随距离r变化的曲线图。图中水平环向的位移曲线始终在上面,铅垂向的位移曲线在最下方。显示了水平环向的地面振动位移总是大于另外两个方向,而铅垂向的地面振动位移始终是最小的。

4 振动监测成果的环境安全评估

4.1强夯振动监测成果的整理

现将水平向合成的振动加速度a、三向合成的振动速度v、三向合成的振动位移d及铅垂向的振动加速度级VAL见表6。

表6 整理后的振动监测成果

4.2 安全评估

4.2.1对振动速度的安全评估

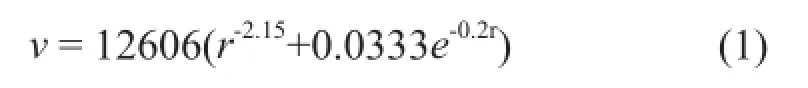

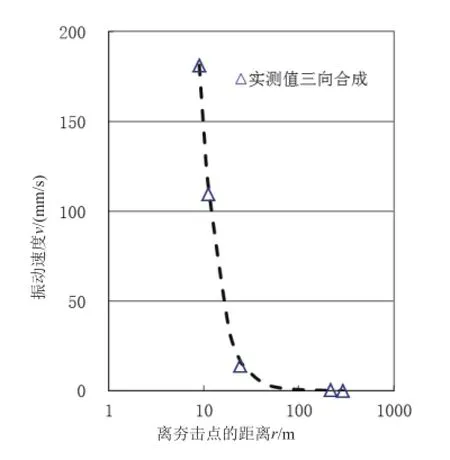

将实测各组振动速度三向合成的数据及其拟合曲线示于图5。由拟合曲线可见振源近处衰减很快,远处衰减很慢。图中拟合曲线的方程式为:

图5 三向合成的地面振动速度v与离夯点距离r关系曲线图

由式(1)可知,地面振动速度v由两部分组成,一部分以r-2.16的形式传播,直至远处,另一部分以e-0.2r的形式传播,传到60 m处已趋消失。由计算数据可知振源附近15 m范围以前,式(1)中两部分的比例约为10∶6,以远则前者的比例逐渐增大,直至60 m处变为10∶0.01。

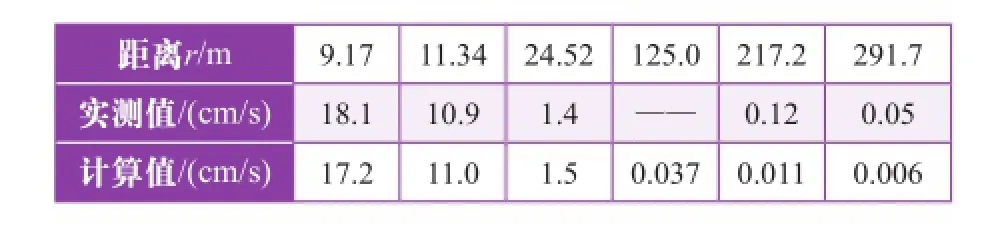

将实测值与方程(1)的计算值见表7,可见两者较接近。

表7 各组三向合成的速度v及拟合曲线的计算值

一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物安全允许振动速度v(cm/s)如下:

“<10 Hz,2.0~2.5;10~50 Hz,2.3~2.8,50~100 Hz,2.7~3.0”。

从表7可见r=24.52 m处的地面振动速度已经在安全允许标准以下了。

4.2.2对铅垂向Z振级的安全评估

对照国家标准GB10070-88规定的城市各类区域铅垂向的Z振级标准值。本工程属于居民、文教区,其铅垂向的Z振级标准值为:昼间70 dB,夜间67 dB。

距离夯击点24.5 m处监测到的铅垂向的Z振级VAL为95.2 dB,高于安全允许标准值70 dB。距离夯击点213.28 m监测到铅垂向的Z振级VAL为59.7 dB,低于安全允许标准值。从24.5 ~213.28 m,究竟距离r为何值时才能达到安全标准呢?

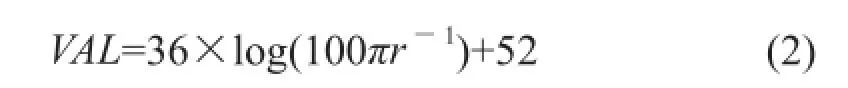

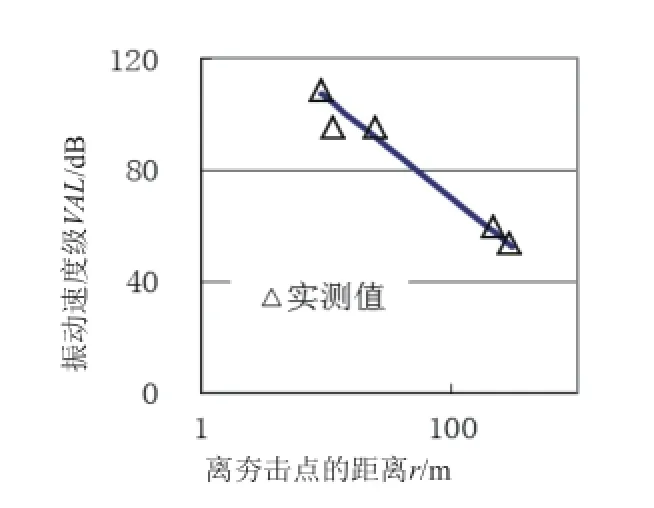

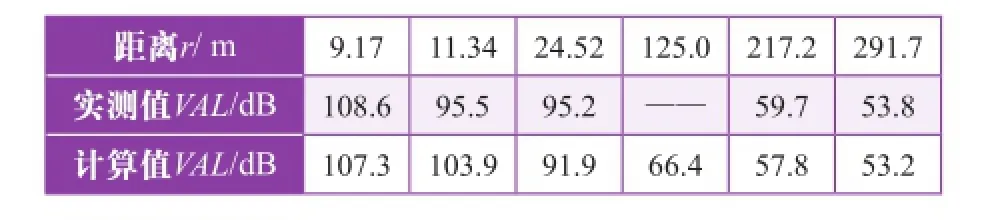

将各组实测的铅锤向Z振级VAL数据与拟合曲线绘于图6。图6中拟合曲线的方程式为:

图6 铅锤向Z振级VAL与离夯点距离r关系曲线图

拟合曲线是以对数曲线的形式衰减,近处衰减略快,远处衰减略慢。在半对数坐标系内呈直线状。将实测值与方程(2)的计算值列于表8,两者比较接近。

表8 铅锤向Z振级VAL实测值及拟合曲线的计算值

上表显示:当距夯击点125.0 m时,VAL=66.4 dB,低于国家规范规定的标准值,而居民点离强夯施工区的边缘在125 m以上,可见本工程强夯施工时振动加速度铅锤向Z振级都能控制在国家规定的允许值以下。

4.2.3对地面振动加速度a的安全评估

“当有自由场地强震动记录时,水平向地震动峰值加速度可作为综合评定地震烈度的参考指标”。

从表6中的数据可以看出,距离振源24.52 m处,水平地面运动峰值加速度a为0.58 m/s2,相当于0.06 g,对应于《中国地震烈度表》中的烈度为Ⅵ度。根据图3推算,距离振源125 m处的地面运动峰值加速度a约为0.07 m/s2,表6显示的地面振动速度v =0.037 cm/s,所以当r =125 m时,强夯所引起的水平地面运动微弱。

4.2.4对地面振动位移d的安全评估

从图4中可见,3个方向的地面振动位移d随离夯点的距离r的增大均急剧地衰减,当r达到50 m时,3条曲线几乎都与横坐标接近了。表6中的三向合成的位移值,当r =24.52 m和213.28 m时,位移值d分别为0.60 mm和0.004 mm。经推算,当r =125 m时,d<0.1 mm,此振幅值除对精密仪器设备有一定影响外,对一般建筑物不会造成损坏。可见本工程强夯施工引起的地面振动,不会造成周边民居和临建发生损坏。

4.3振动影响场地的分区

根据本次实测数据和拟合曲线,参考有关国内外资料,以振动加速度作为判据,按建(构)筑物破坏标准或人体对振动的允许标准,可将振动影响场地划分为4区。

(1)振动破坏区:离夯点小于15 m。该区域内土体振动加速度大于4.0 m/s2,速度大于5 cm/s,振幅大于1.0 mm,铅锤向振动加速度Z振级值大于100 dB。振动将对该区域内一般建筑物造成破坏。

(2)振动损坏区:离夯点15~30 m。该区域内土体振动加速度为0.2~4.0 m/s2,速度为1~5 cm/s,振幅0.4~2.6 mm,铅锤向振动加速度Z振级值为90~100 dB。振动将对该区域内一般建筑物造成一定程度损坏。

(3)相对安全区:离夯点30~125 m。该区域内土体振动加速度小于0.2 m/s2,速度小于1 cm/s,振幅小于0.4 mm,铅锤向振动加速度Z振级值大于67 dB,未达标。振动对该区域内除精密仪器设备有一定影响和使部分居民感到烦躁外,对一般建筑物不会造成损坏。

(4) 安全区:离夯点125 m以外。r=125 m处的振动加速度已小于0.1 m/s2,振动速度小于0.11 cm/s,振幅小于0.1 mm,铅锤向振动加速度Z振级值为66.4 dB,各项指标均达标,振动对该区域内的一切都没有不安全的影响。

5 结语

(1)距夯击点24.52 m处监测到的地面振动速度仅13.8 mm/s,已小于国家规定的允许值,距夯击点125 m处的地面振动速度的推算值为0.37 mm/s,远小于国家规定的允许值。

(2)距夯击点24.52 m处的地面水平加速度值为0.58 m/s2,相当于我国地震烈度表中的Ⅵ度,距离夯击点125 m处的地面水平加速度值为0.07 m/s2,强夯引起的水平地面运动微弱。

(3)距夯击点125 m处的振动加速度Z振级值为66.4 dB,其余评估指标均小于国家规定的允许值。

(4)本工程强夯施工期间,距离夯点15 m以内属振动破坏区;15~30 m间的区域是振动损坏区;30~125 m间为相对安全区;125 m以远为安全区。变电站围墙外的房屋均在安全区内,强夯施工对它们不会产生任何影响。

参考文献:

[1] 地基处理手册编写委员会.地基处理手册(第二版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.

[2] DL/T5024-2005,电力工程地基处理技术规程[S].

[3] 监测组.AQ500kV变电站强夯振动环境影响评估报告[R].南京:南京安正软件工程有限责任公司,2009.

[4] GB10070-88,城市区域环境振动标准[S].

[5] GB10071-88,城市区域环境振动测量方法[S].

[6] GB6722-2003,爆破安全规程[S].

[7] GB/T17742-2008,中国地震烈度表[S].

[8] 胡钧,李昊.强夯振动监测与分析[J].工程勘察,2000,(6).

中图分类号:TU4

文献标志码:B

文章编号:1671-9913(2015)02-0005-05

* 收稿日期:2014-07-04

作者简介:王志楠(1983- ),女,江苏盐城市人,工程师,从事岩土工程工作。

Ground Vibration Monitoring of Dynamic Compaction Construction on the Filled Ground

WANG Zhi-nan, HE Xiao-fei, SHEN Jin-ru

(Jiangsu Electric Power Design Institute, Nanjing 210036, China)

Abstract:Some sections of a substation is filling site, through scheme comparison, decided to use dynamic compaction processing. Ground vibration associated with dynamic compaction construction could cause the disturbance and interference to the nearby residents and their properties.Before the start of the construction, ground vibration parameters were obtained through field test monitoring. The possible impact was evaluated according to the relevant national standards.The scientific conclusion obtained creates favourable conditions for the smooth construction.

Key words:dynamic compaction;vibration monitoring;fill foundation.