因残酷而生的感官世界

余颖

当我们谈论“二战艺术”时,实际上这是一个很模糊的概念。在美国,并没有哪个风格可以来概括这个时期的艺术。在很多卖场上,战前、战后是一个分界线。照此划分,二战艺术可归于战前艺术,而战后艺术又和“当代艺术”被划在一起。二战的残酷使人类意识到“想法”和“感性”的重要性,艺术也由此进入到一个新的灵魂性篇章。加之许多战后艺术都是描绘战争时期人类心理状况的,因此就不难对“二战艺术”作一个划分,划分的界限不是时间点,而是创作风格,即艺术从“所看到的”,走向了“感觉到的”。

急剧变化的大时代

当我们试图理解二战艺术的价值和艺术造诣时,势必要把这个特殊时期世界对人类的影响纳入考虑范围之内。艺术,之所以站在金字塔最顶尖,是因为其融合了人性与世界,体现了不同时期世界的发展。

二战前及二战期间,新的科技和理论不断诞生,普通人有了更多可供选择的消费品。这是人文、经济、政治发生天翻地覆变化的时期,也是个有着集中营和数百万死者的时期。这些变化,不管是好是坏,都塑造着这个时期的艺术。

20世纪上半叶,现代艺术开始兴起。一战后的西方世界在政治、经济、人文方面发生了天翻地覆的变化。阵地战和马克沁机枪使整个欧洲丧失了数百万的年轻士兵。整整一代的年轻人被沦陷了,死在这场战争中。整个欧洲社会开始动荡,人们开始怀疑这个社会,怀疑19世纪的帝王制度和政治决策,好像社会的一切都是这场战争的导火索。人们开始思考,未来的战争,应该是基于意识形态,而非领土。与此同时,科技又在飞速发展着,爱因斯坦的相对论,量子物理的提出,原子能的发现都在飞速地改变着这个世界。

这时期,美国成为世界经济的主导者,但因1929年股票市场崩盘和德国的战争债务,使整个世界进入了大萧条时期。虽然美国以国家财力介入,法国、英国以国家福利来解决这场萧条,但最终还是第二次世界大战结束了这次世界级的经济危机。二战从1939年持续到1945年,对于士兵、普通平民,尤其是集中营中的人们来说,是场人类大屠杀。战争给世界提出了问题,人性最本质是什么?而当时可以回答这个问题的人之 ,就是艺术家。

被战争震撼的艺术家

战争期间,颠沛流离很多欧洲艺术家都陆续逃往美国这个和平地,但也不乏有诸多愿意留守故国进行人文创作的艺术家。亨利摩尔在当时已是英国位小有名气的现代雕塑家,并且开始把超现实主义融入在其已经非常现代化的作品中。他的代表作《斜靠像》(Recumbent Figure)就是由“感觉”而生。创作由感觉材料开始,如果这块石头希望变成一种姿态,那么他就会顺着石头的意愿来打磨。比起美丽和装饰性的作品,他更希望创作出真实并且永恒的雕塑艺术。

战争初期,他曾被邀请作为一名战地艺术家,但是他以“不符合自己的风格”为由拒绝了。一晚,当他和妻子在回家的路上被赶往避难所时,他被眼前的一切震惊到了——避难所就像是地表下的另一座城市。随即,他创作了一系列关于避难所的作品,包括《隧道掩体透视》(Tube Shelter Perspective),之后这些作品被英国战争艺术家委员会买下,并被放置在英国各大画廊,用来鼓舞人心和提振士气。

对于战争时期的英国人来说,那些描绘士兵在战场上的骁勇,或是击败敌人飞机的画作都难以使其克服对战争本身的恐惧,也难以使大众对自己的国家和生命产生希望,此时亨利·摩尔的艺术变成了最基本的精神食粮,让平民大众了解自己最真实的处境,并由此产生最切实际的希望。

二战前夕,西班牙内战爆发(1936-1939年),这也是第二次世界大战爆发的引火索之。此时的萨尔瓦多·达利已把超现实主义发展得有模有样。作品《软建设与煮豆》在战争伊始完成,即是幅用来描绘达利眼中战争的作品,又是令人毛骨悚然的自我肢体分解绘画。虽然完成时间早,但它精确地预言了西班牙人在战争中所经历的暴力、紧张和死亡。这是幅经典的带有达利色彩的作品,但同时,也是达利作品中少数极具政治色彩的画作。

另一位西班牙艺术家毕加索则是从自己的故乡前往法国。战争把整个欧洲划分成了法西斯和反法西斯两大阵营。在这种严峻的政治环境下,毕加索希望给他之前很个人的象征主义灌输种新的、大众的血液。之前的毕加索认为,理解幅画就像理解鸟说话一样,不需要完全理解某艺术家所想表达的意义,所以说,很多画作中的象征是很私人的。但是战争需要他站出来,用艺术来让更多的人渡过这个难关,所以这也使得这个时期毕加索画作的风格得以转变。

同样是西班牙内战期间,巴斯克小城格尔尼卡突然被德国轰炸,造成1600人死伤。这起冷血、没有人性的事件震惊了整个欧洲。火势三天后才被扑灭,小镇三分之一人口死伤,四分之三的建筑被摧毁,更可恶的是,德国回应这是他们的“空军演习”。毕加索随即在个月内创作同名作品《格尔尼卡》(Cuernica)来表达他对战争的反思。毕加索经受过传统的绘画训练,他把这幅画当作是记录历史性瞬间的重要艺术作品。他绘制了多幅草稿,用来确定最后的颜色、组成和细节。这幅作品立刻在次年巴黎的世博展中变成西班牙展厅的主要作品,用来表达当下西班牙的社会状况。擅长于象征主义的毕加索在这幅作品中埋下了多重意义。画中将死的马寓意为西班牙人民,整幅作品就好像是摄影师拍下的个瞬间,用夸张的细节和黑白的色彩表现出轰炸的恐怖。虽然之后屡次被禁,但这幅画变成了现代艺术对于战争的回应中最典范、最有力的幅。毕加索用艺术有力地表达出战争的残酷以及对人民的伤害。

二战期间在巴黎的毕加索,虽然得以继续创作,但还是在监视下。战争带给了他巨大的影响——纳粹收缴了他的作品和收藏、许多犹太朋友被杀,这对于他来说是一次巨大的打击,战争无疑对于他来说是黑暗的。毕加索用艺术来悼念他们,使用刚毅冰冷的黑白色来完成油画《藏尸所》(The ChorneI House),用来表达战争对于生命的无情。他的画作也都是反映侵略这个残酷的事实;Aubade原意为晨歌,毕加索战后对于这一主题抱着愉悦和正常的感知去对待,使用鲜明的色彩来表达。但是在战争中,画风急转,把这一主题用暗调再次表达出来。新画作色彩麻木,形状呆板,情感幽闭。就算在战争结束后,他还是继续创作关于二战的作品,比如《韩国大屠杀》(Mossocreinkarea),来明确他对共产党的忠心。

德国艺术家马克思·恩斯特,通过《家庭天使》来表达其不希望西班牙内战战火传播的愿望,虽然画面嘈杂,但他希望用对于硝烟的描述来阻止战争。但他的愿望并没有实现,二战期间,其两幅作品被希特勒收缴被丢失,法国因为国籍原因拒绝接受他,只好去往纽约的难民营,在那里,他与马塞尔·杜尚成为相惜的朋友。其作品《雨后欧洲2》与《家庭天使》产生反差,画面阴森恐怖,充满了绝望,也可以看出作者对于二战中自己国家的失望。

对于美国来说,二战伊始,国家对于自身身份和存在性的视觉认知要求格外大。但美国自身又是个非常多元化的国家,想要寻求个相对统的目标和意识形态非常困难。除了这个,艺术家还要担当起大萧条后唤起人民希望这个任务。上世纪30年代,罗斯福新政时期,建立起诸多缓解失业的项目,其中就有“公共艺术计划”(PWAP)这一项,一是为了创造工作给艺术家,二也是唤起希望。

其中多萝西亚·兰芝的摄影作品《流浪的母亲》(Migrant MotHer)就造成巨大反响。作品主人公是一位32岁,有着7个孩子的移民母亲,也同样是加利福尼亚上千民移民工作者穷困状况的代表。这幅摄影的构图和诸多“圣母玛丽和其孩子”相似,更加凸显这位母亲纯洁的母性光辉。

二战给欧洲带来的政治争斗,使得许多欧洲艺术家带着他们的想法和固有的传统来到美国。一些美国艺术家开始向这些欧洲来的超现实主义艺术家(探寻无意识中的意识和宇宙中人类存在共鸣的象征)看齐,并试图在大萧条后创造出新的美国艺术风格。阿道夫哥特里布在他的作品中融入印第安人元素;克里弗德斯蒂尔,被欧洲的二战彻底毁灭了其希望,于是选择在作品中除去任何有关于欧洲传统的痕迹。美国相对于欧洲和亚洲来说,受到战争的伤害较小。欧洲经过了几十年才从战争的阴影中走出来,而法国则丧失了其在艺术界的闪耀光辉。纽约,则在二战中“偷走了现代艺术的灵感”。就像巴奈特·纽曼评价自己的抽象印象派和超现实主义派,“经过战争的险恶,我们还能做什么?那里(欧洲)还有什么可画的吗?我们必须要重新开始”,在美国这种抽象印象主义派不在少数,这些艺术家通过绘制形状发展起美国自己的现代主义艺术。

战争期间,还有两位“艺术家”牵动着人们的心,他们就是希特勒和丘吉尔。虽然他们热爱艺术,也有很多创作,但其艺术造诣没有直接改变艺术史。作为两大国家元首,他们对于政治的眼光却改变了世界历史,也间接地改变了艺术的走向。

艺术从“眼睛”看到走向“心灵”感知

二战的恐怖远远超过了一战。人类的损失太大,让人难以接受和理解。除了战场中的士兵,那些死在集中营里的人,那些死于饥饿的人,那些死于轰炸的无辜百姓,组成了多过300万的死亡人数,还有4000万的人居无定所。集中营的恐怖和核弹造成的影响彻底摇动了人性的最本质。当时的法国艺评家米歇尔塔皮耶建议“艺术应该通过简单、诚实来表现最真实的战后人性”。丘吉尔对于大灾难表示:“欧洲现在是什么?碎石堆?骨灰堂?瘟疫和仇恨的温床?”

这场战争改变了整个世界。艺术家在战后的创作更加着重表现当下人类的心灵感知和状态,这也造成了现代艺术走向当代艺术这不可避免的一步。战争使艺术家对待艺术有了全新的理解,从过去的“眼睛”看到的世界,走向现在“心灵”感知的世界。所以,如果只是从字面意义上理解,“二战艺术”应该就是描绘战争、描绘饥饿贫穷、描绘痛苦的艺术,可如果理解了这些前因后果和世界对人类作出的改变,战争带给我们的不只是这些,一件“坏事”的发生往往能让我们看清自己的处境和问题,也会带领我们走向更新的时代。人类对于自己本身和价值有了更深的理解,也更加地尊重于自己的本性,更深地发觉自己的内心世界。

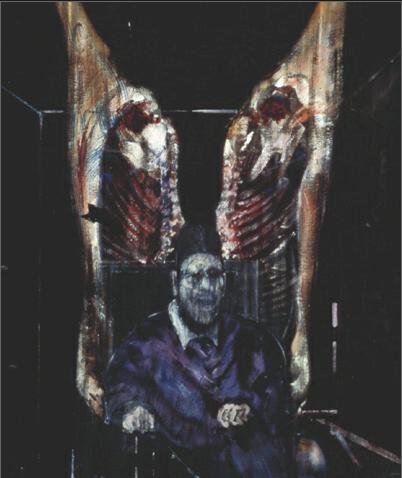

战后的欧洲艺术家希望用艺术来表达他们在战争中的经历,有些人运用具体形态来表达,其他人则是使用抽象来传达二战中人们的心理状况。英国,弗兰西斯培根在画布上绘出了“恐怖”二字。他在战争中是空军突击队里的员,见到了太多居民区里的爆炸和血腥的场面。

德国艺术家沃尔则是有着更悲惨的经历。战争伊始,他反对希特勒,离开了祖国去到法国,作为《时尚》和《芭莎》两本杂志的摄影师,当德国占领法国时,他逃亡西班牙,却被逮捕,在法国南部的难民营中度过了战争余下的日子。他的战后作品《画作》描绘出个瘟疫泛滥又残暴的世界,整幅作品就好像是一个被侵袭的细胞般。

拍卖场宠儿

在欧美,这部分画作在市场上的表现尤为良好。比起技巧精湛、笔触优美的早期大师作品,二战艺术成为了人类思想先进的标志。

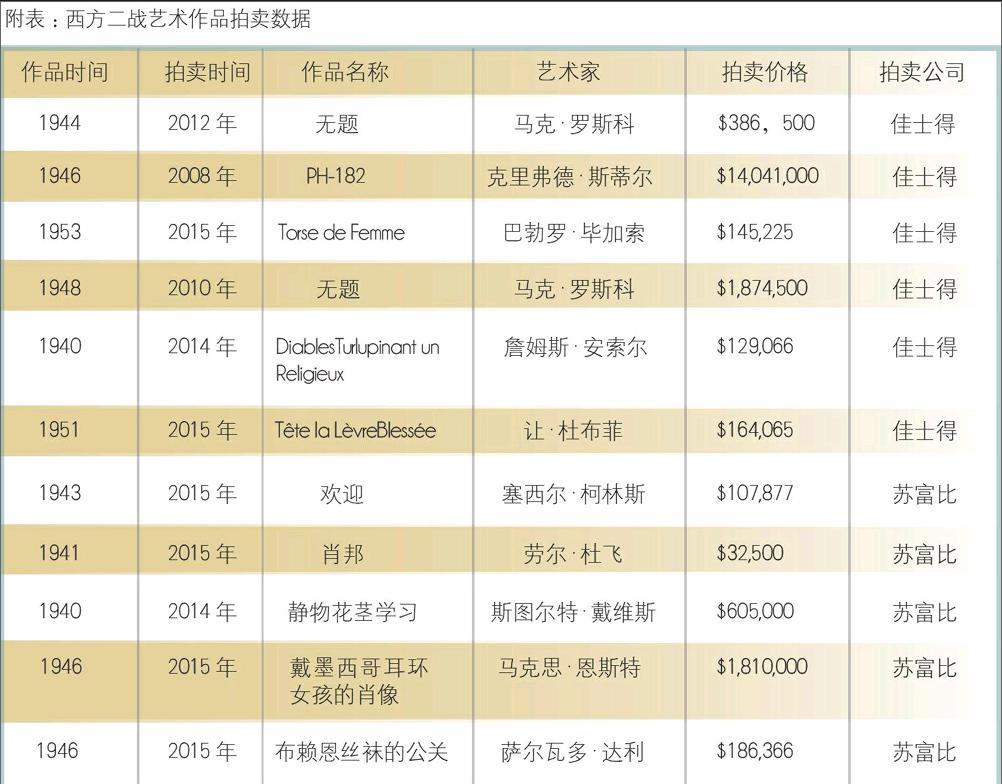

2015上半年,战后/当代艺术在拍卖场上创下114亿美元的总成绩,又再次打破了去年的纪录,并且是各种拍卖类别中的冠军,画廊成交量也不断攀升。佳士得认为,二战艺术作品的市场还会有平稳上升的趋势。

深层次表达战争中人类共同命运和情感的艺术家,和在战后发展了新的艺术风格的艺术家,他们的作品在市场上尤为被看好。人们借由他们的画作,可以进行深层次的情感交流,或更深层次地理解二战。

美国艺术家杰克森·波洛克就是在二战中发展起了美国的抽象表现主义。他的二战期间作品《19号》2013年在佳士得获得5836万美元的敲槌价,几乎高出评估两倍,就更不要说其他二战期间和二战后作品,比如《16号》、《28号》等,都是拍卖场上的常胜将军。

德弗兰西斯培根、毕加索,甚至政治家丘吉尔的作品都没有在拍卖场上令人失望过。原因是什么?这些艺术家的作品都是具有着二战的历史意义,他们描绘出战争露骨的残酷性,他们也同时牵动着整个社会的神经。

二战艺术,对于收藏来说,是极具高价值的。从历史角度上来讲,它是颠覆性和思想性的,表达着特殊时期人类的思想和情绪改变,象征着人类对于自身人格的呼唤。同时,在艺术方面,它又具有着视觉性、人文性、社会性和政治性,作品的背后拥有着丰富的背景和故事,使得作品超越了以往的视觉上的“美丽”,走向了感官上的呼应和触动,使艺术品与观看者有了共鸣。二战艺术不仅仅象征着个艺术时期的改变,更意味着人类和世界的改变。