从胡汀鹭课徒画稿谈中国画的教育

马介其 华斌

近日三蠡会馆购藏了胡汀鹭先生为教学所作的课徒画稿数十帧。寒夜青灯下煮茗展读,不仅为先生生动潇洒的笔墨、清新脱俗的意趣所动容,更联想到了中国画教育的诸多问题。

目前中国画在教育中存在的问题很大也很多,这些问题已经到了很严重、非解决不可的地步,如果任其发展下去,就会影响到中国文化的发展,因为中国画是中国文化的载体。数千年绵延不断的中国文化是一个成熟的文化体系,作为其中一分支的中国画自然是枝繁叶茂,硕果累累,这显然与中国画教育的成功是分不开的。那么如今摆在大家面前的问题又是如何来的呢?

自鸦片战争以来,中国在西方列强的侵略下乱了方寸,造成了内外交困的社会局面。正是这一历史局面影响了中国的一切。中国历史经历了一个前所未有的大变局,国家实力衰败到了无以复加的地步。国力的疲软使一部分失去理性的投机革命者寻找理由,将罪责推到了中国传统文化身上。随之而来的是废除经典,并从教育上开始,模仿西式教育,以方便为法门,以变化为创新,义无反顾地抛掉了中国文化的根基。中国画教学不得不在截断了本土文化历史之流的特殊社会条件下更新转换,不得不在民族国家追赶现代化的特定历史时期里背离中国文化的深层价值。

自古以来,中国画大体上的传承方式有三类,分别针对:一般喜好绘画的民众;以绘画作为谋生手段的画工画匠;专业的画师。

第一类传承方式是耳濡目染。这类传承方式主要是针对不以绘画为业的一般民众,它主要造就中国人对中国画中积淀的民族文化基本精神。第二类传承方式主要是口授心传与师授相承,这类方式针对的是以绘画为谋生手段的工匠、技师。此方式主要培养其对固有国画法式与创作经验的熟练运用,其间特别重视绘画的实用性。第三类传承方式主要是行业打造与谱诀传授,这是针对专业画师的传承方式,也是中国画发展中最重要的主导方式。他们依靠前朝画谱与作品做教材,以师徒相授及同门相互探讨的方式学画,大抵派系严谨,门类各别,中国画历代的主要法度与画理基本上依靠此法传承。

20世纪,在上下同革中国之命的各种运动中,这几类方式已消失殆尽。中国各级美术院校均以西洋画为教材与楷模,国画专业的学生不读画谱,不临古画,不讲师承是司空见惯的事,所以中国画的基本法度与理义也呈“皮之不存,毛将焉附”的状态。

进入新中国以来,美术教育日趋功利性,把中国画应该有的、正常的路数整个进行了颠覆,引诱中国人对于中国画的理解、欣赏、创作、学习进入了一个误区,失去了对中国画的解读能力。当下更将商业运作与炒作作为中国画的批评标准,以拍卖行情与办展卖画来评价中国画的现实功利。

当下中国画的教育其重点和难点并不在于表现当下社会生活的写实基础与造型能力,也不在于宣纸笔墨作为媒材所展开的西方现代主义的观念实验,而是通过吸纳笔墨传统抒写精神,使之完成中国人内在精神的延续与拓展。总之,中国画的传承,是教育规律在中国画上的体现,是中国画基本精神与法度的规律传递的前提。舍此,中国画不知“中国”,又何论其发展与创新呢?

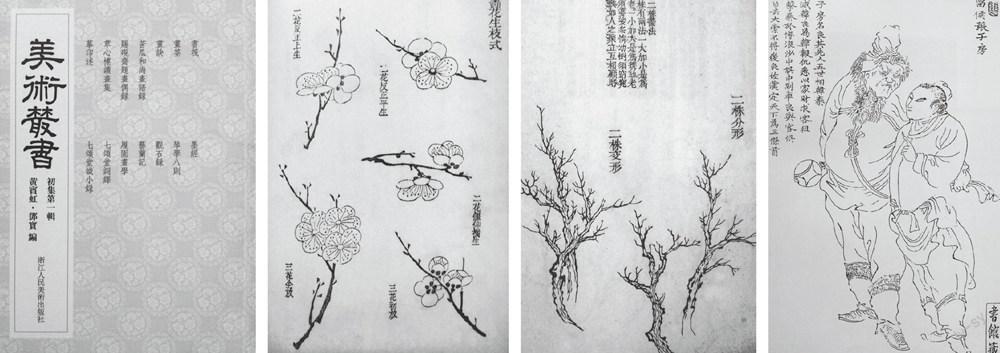

胡汀鹭先生自幼从锡邑名画家朱逊甫学画花卉翎毛,师早亡,遂自学。初作花鸟,从张子祥,任伯年起步,力追新罗,南田。后兼工山水人物,并得近代著名收藏家裴伯谦和瞿旭初之助,临摹裴氏壮陶阁和瞿氏铁琴铜剑剑楼的历代名画,逐步形成苍润兼济,清雅潇洒的独特风格。胡汀鹭20岁那年,父亲不幸病故,家道日渐中落。为谋生计,他曾先后到无锡县羊尖小学,无锡县立女子师范学校、常州女子师范学校、江苏省立第三师范学校(无锡师范学校前身)、南京美术专科学校、江苏省立第四师范学校(今南京师范大学)教授美术。民国13年在无锡与诸健秋、贺天健创办美术专科学校,并任教务主任,民国15年,与贺天健等在无锡组织锡山书画社,民国19年执教于上海昌明艺专,民国23年在无锡创办振南国画学堂,次年又担任由邑人发起组织的云林书画社社长。胡汀鹭从事美术教育近三十年,现代著名国画家钱松岩、杨建侯、陆俨少等都曾受其启蒙。胡汀鹭在长期的教学生涯中积累了丰富的经验,给我们今天的中国画教与学很多有益的启示。

一、“外师造化、中得心源”的过程

中国画在形式之外追求意境的传达。但并不意味着中国画中的形式只是一种表达情意世界的媒介,它不是一种工具。其重要特点就是将笔墨、形象、气韵三者融为一体。形式即意义本身,这批课徒稿中的很多花卉与翎毛都极“栩栩如生”,但这些生动形象又并非仅仅是“写生”便能得来,它们尚须“入神”。这个“神”,其实就是笔墨与气韵。笔墨、形象、气韵三者构成了中国画的“程式”。程式化突出的特点就是虚拟性,其使画面呈现的物像特点虚化。例如课徒稿中的“梅花”系列、“竹”系列、“山石”系列等,这些画面的程式化,就如京剧中永远的一桌二椅一样,其中的关键不在组合,而在于画家在这程式中的活的“表演”。每个学生在临摹这些课徒稿的过程中,表面的相似性中又会注入完全不同的体验,即他自己独特的生命感受。

所以中国画的教学不是对“目”的,而是对“心”的。也就是说,它不是画给你看的,而是画给你体验的,让你融入其中而获得生命的感悟。胡汀鹭先生的画稿所要体现的正是“画到无画处,方为真画”,是要实现对“物象”和绘画本身“绘画性”的超越,这是中国画教学的重要关钮。

二、“技进于道”的发展

形而上者谓之道,形而下者谓之器。在胡汀鹭先生的课徒稿中,可以察觉到既能直抒胸臆,又能在瞬间的、随机性的生发当中,使笔墨、构图、境界等都达到最精确的恰到好处的地步,这才是最难的,这要靠个人修养和长时间的实践练习方可做到。读胡汀鹭先生的画稿,只觉其“技艺”在高度熟练的状态下,带给主体人的愉悦、快感。而这种状态就是一种人生修炼的重要形式,是主体人的超越自我,达到其与自然合一的重要途径。如果以此来看汀鹭先生的课徒稿,看其教学中的技术性基础训练,来重新审视作为中国画教学中的笔墨训练课,就会从这些粗看起来显得过于传统和保守的知识范畴中发现直通现代和未来的结合点。

三、“文人习画本无师”的境界

世云“文人习画本无师”,这更强调中国画语汇及语言逻辑的直接锻造以及个人禀赋、才能与心性的直接关照。同时以更广泛更深刻的对文化特征与文化精神的学习把握来探索中国画的教学。胡汀鹭先生的画稿中许多帧作品已远远超出“模范”的价值,其神韵风采磊落潇洒,往往超越其完整的创作作品,直入“神品”、“逸品”之境。先生就是用这样不经意间随意流露的“中国画”特质,告诉他的学生,真正的画家、学画者应该将个人的生命体验,生活经验放进传统中,那是超越传统表相的深沉感受。所有习中国画者,可以说是“怀古—何深”,变个人之叙述为人类之叙述,变生活之叙述为生命之叙述,变传统之故事为永恒之故事。

胡汀鹭先生用他的课徒画稿告诉我们,伟大的作品,有一种无法以语言表现的纯粹的美。哪怕只有几根线,数点墨,哪怕只是一个过程,一张没有完成的画稿,都能让人感受到在它的简淡的形式背后,藏着含玩生命的优游不迫的情怀、独标真性的沉着痛快的精神。

汀鹭先生的课徒稿,是对艺术界限的超越,是对生命界域的超越。