南瓮河湿地保护区土壤有机碳、含水率和pH的变化分布

晏鸣霄 夏振清 王攀婷 孟瑶 于兵

摘要:本文对大兴安岭地区南瓮河湿地保护区不同深度和海拔土壤的有机碳含量、含水率和pH进行了研究。结果表明:不同深度的土壤有机碳含量差异显著,在O~ 10 cm土层显著大于40~ 50 cm土层。土壤含水率在O~10 cm土层达到最大值,显著大于其它四个土壤剖面,且在30 ~40 cm土层中含水量迭最低值88. 83%,但除表层外其它四个土壤剖面土壤含水率相差甚微。不同深度土壤pH值的结果相差不大,均在4~5之间变化,呈弱酸性。三者随海拔高度的变化规律不明显。

关键词:南瓮河湿地;土壤有机碳;含水率;pH;空间分布

中图分类号:S153.6

文献标识码:A

文章编号:1001-O05X(2015)04-0022-04

湿地是由水陆相互作用而形成的自然综合体,是自然界最富生物多样性的生态景观和人类最重要的生存环境之一,是C02、CH4等温室气体的“源”、“汇”和全球尺度上的气候“稳定器”,是地球上生产力最高的生态系统之一。湿地生态系统中的生物地球化学过程十分复杂,各种物理、化学和生物过程共同控制着有机质的赋存与转化。湿地土壤有机碳气候变化的一种敏感指示物,能用来指示对气候变化的响应。近年来,湿地碳储量及其变化对全球气候变化的影响一直是国内外湿地研究的热点。我国有关湿地碳数量、分布、行为及其动态变化特征的研究主要集中在东北三江平原、长江中下游湿地和青藏高原东部的若尔盖高原,针对我国寒温带沼泽湿地的相关研究甚少,这在一定程度上影响了我国湿地碳的客观性与准确性。

大兴安岭位于黑龙江省北部,地处北寒温带,沼泽湿地分布广而集中,是我国寒温带泥炭沼泽湿地资源丰富地区之一,具有代表性。南瓮河自然保护区沼泽湿地具有其特殊性,主要反映在与冻土共存方面,有冻土的地区就有湿地。目前我国关于冻土湿地碳循环的研究很少,因此,通过本文的研究阐明南瓮河自然保护区沼泽湿地土壤有机碳的分布特征,揭示其特殊规律性,以便为准确估算我国东北森林碳汇提供数据支持,为客观估算我国天然沼泽湿地碳储量提供依据。

1 材料与方法

1.1 研究地区

研究区位于南瓮河国家自然保护区内,它是我国最大的寒温带森林湿地生态系统保护区,是大兴安岭地区湿地资源最集中、面积最大的区域。研究区位于伊勒呼里山南缘,地理坐标为北纬51°05'07"~ 51°39'24",东经125°07'55"~125°50'05",总面积229523h㎡,海拔范围一般为500~800m,最低海拔370m,最高海拔1044m。湿地类型包括森林湿地、草丛湿地、灌丛湿地、湿地岛状林(最典型的)、冰间湖湿地和湖泊湿地,两个主要的湿地植被类型,是白桦林沼泽湿地和落叶松林沼泽湿地。保护区内河流密布,沟壑纵横,是嫩江水系一嫩江发源地,还有南阳河、南瓮河、砍都河、沃阳河、二根河、依硒康等二十几条河流汇人南瓮河形成嫩江。主要的土壤类型是泥炭沼泽土、泥炭土和草甸沼泽土。保护区的气候是一个寒温半湿润季风气候,它的主要特点是漫长寒冷的冬季和短而多雨的夏季。年平均温度为5℃,1月平均低于一30℃。平均年度极端最低温度为-47.8℃。相反,7月平均温度为23.6℃,年平均极端最高温度为35.5℃。平均年总降水量大约是390~490mm,集中在7月和8月。年平均蒸发、日照时数、大雪天、风速分别为1120mm、2435h、145d和3m/s。

1.2 样品采集及室内分析

2013年8月,沿松岭到南瓮河自然保护区的路线,根据海拔高度设置5个湿地土壤采样点,每个采样点随机挖取3个土壤剖面,分别采集0~10、10~20、30~40、40~50cm土壤样品,共计75个土壤样品。土壤样品用铝盒和土壤样品袋装好,供室内分析。样品袋内土壤样品在实验室自然风干三个星期。从风干的土壤样品中除去植被枯枝落叶、粗根材料和石块等杂质。每个土壤样品混合均匀并研磨成粉末状,过100目筛,用作测定土壤有机碳和pH值,土壤有机碳采用重铬酸钾氧化法测定。土壤pH值用pH分析仪(IQ35,美国)测定。土壤含水量用烘干法测定。

2 结果与分析

2.1 南瓮河湿地保护区土壤有机碳等理化性质的垂直分布

2.1.1 湿地土壤有机碳含量的垂直变化 从图1可以看出,南瓮河湿地保护区土壤有机碳碳含量随土壤深度的增加逐渐降低,不同土壤深度土壤有机碳含量差异显著,在0~10cm表层土壤显著大于40~50cm底層含量,为1.32(±0.23)%,并在40~50cm土壤层次中达到最低值1.15(±0.20)%。

2.1.2 湿地土壤水分含量的垂直变化

如图2所示,由于南瓮河湿地保护区表层土壤疏松多孔,所以其持水能力在0~10cm中最好,土壤水分(MC)含量在0~10cm表层土壤中达到最大值169.27(±1.15)%,显著大于10~20、20~30、30~40、40~50cm 4个土壤剖面,且在30~40cm土壤深度中水分含量达最低值88.83(±0.82)%,但除表层外其他四个土壤剖面土壤含水量相差甚微。这主要是因为下层土壤的水分来源主要是通过雨水从表层渗人底层贮存起来,或者通过地表径流将地表水转化到土壤底层。

2.1.3 湿地土壤pH值的垂直变化

从图3可以看出,南翁河湿地不同深度土壤pH值的结果相差不大,不同层次的土壤pH值均在4~5之间变化,土壤呈弱酸性。且在底层40~50cm土壤深度pH达到最大值4.85(±0.44)。

2.2 南瓮河湿地土壤有机碳等理化性质随海拔高度的变化

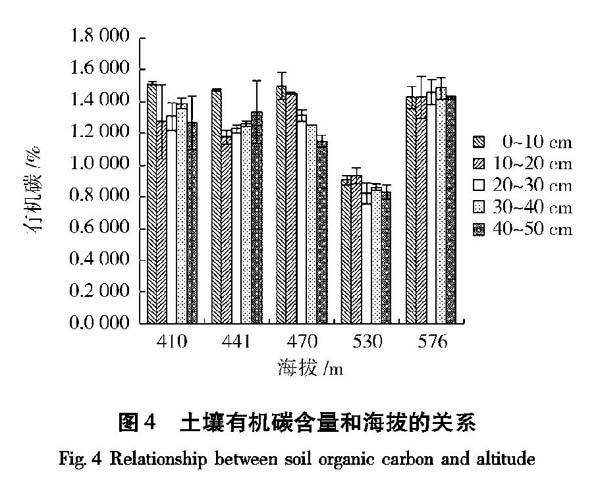

2.2.1 湿地土壤有机碳含量随海拔高度的变化

如图4所示,总体上土壤有机碳含量随着海拔的上升而下降。随着海拔的升高,不同深度土壤有机碳含量的差异在减少。深度较深处采集的土样的有机碳含量随着海拔的增加略有上升;其中10~20cm深度的土壤表现得较为明显。

2.2.2 湿地土壤水分随海拔高度的变化

如图5所示,含水率在海拔410m处达到最高,之后含水率急剧下降,在441~530m之间较为稳定,随后在576m处又急剧升高。基本上海拔越低,含水率越高。需要指出的是在海拔576m处采样时正在下雨,所以导致含水率异常升高。

2.2.3 湿地土壤pH随海拔高度的变化

总体上,各海拔湿地土壤的pH值差距不大,基本集中在4.5左右,土壤pH值普遍呈酸性。在每一海拔高度上,pH值存在一些差异,如图6所示。

3 讨论与结论

3.1 湿地土壤有机碳等垂直变化的原因

土壤有机碳含量的垂直分布趋势大体上均为由表层向下逐渐减少。而有机碳含量在0~10cm土壤深度范围内集中分布并达到最大值。10~50cm土壤深度有机碳含量降低。湿地土壤表层因为受到湿地生态系统特征,如低温、多水等条件的限制,且保护区所在的地理环境条件,常年存有冻土层,导致植被的净初级生产力较低,所以对于土壤中碳的输入量小,因此土壤中的碳的富集不明显。又因为研究区的表层土壤受低温、多水条件的限制,微生物对动植物残体的分解能力也下降,这对于碳的存储也起到了一定的作用。而南瓮河沼泽湿地受温度条件的影响,年均生物量没有显著变化,所以土壤碳的输入量也不高。而一些研究指出,植物根系的分布直接影响土壤中有机碳含量的垂直分布,因为大量死根的腐解归还,为土壤提供了丰富的碳源。另一方面,大量的地表枯落物也是表层土壤碳输入的重要来源。而在深层土壤中,土壤的孔隙度小,紧实度较好,导致植物根系难以深入,分布较少,致使深层土壤中全碳含量开始明显降低。保护区内的沼泽土壤中的含水量随土壤深度的增加慢慢减小。这表明沼泽湿地表层0~10cm土壤疏松多孔,持水能力好,有机质含量高,结构性好,而下层(10cm以下)土壤比较紧实,蓄水力较差,且水分来源较少,有机质和土壤结构都没有表层好。而pH值在不同土壤层次均在4~6之间变化,土壤大部分呈酸性。pH能直接影响土壤中养分存在的状态、转化和有效性,这说明在湿地生态系统中,植物从土壤吸取养分的效率更高。

3.2 湿地土壤有机碳等理化性质随海拔变化的原因

土壤有机碳含量随海拔的升高而下降。随着海拔的升高,植被的分布减少,植被的净初级生产力下降,所以对于土壤中碳的输入量下降。而水分含量与海拔呈下降缓慢的负相关。这是因为水分在重力的作用下,向低海拔处流动,而湿地土壤持水能力好,故而梯度变化小。pH值随着海拔的变化不明显,说明海拔对于土壤养分的影响不大。

综上所述,通过对南瓮河濕地保护区土壤有机碳、含水量和pH值的研究,结果表明:湿地土壤中有机碳含量、土壤含水量和pH值的垂直变化具有一定的规律性,而其随海拔高度的变化规律不明显。这些可能与不同海拔植被类型的变化有很大的关系。