學問吟詠之間:《文字同盟》與中日學術交流(1927—1931)*

石 祥

《文字同盟》是日本學人橋川時雄於上世紀二三十年代之交在北京(北平)主辦的學術文化刊物。橋川時雄(1894—1982),字子雍,號醉軒,别號曉夫、待曉廬主人、采菊詩屋主人等,日本福井縣人。1918 年來華,先後任職於共同通訊社、《順天時報》,並曾在北京大學聽講。1927 年3 月,創辦《文字同盟》。1928 年1 月,任職于東方文化事業總委員會;1933 年起,署理該會總務委員,以後長期爲實際負責人,直至日本戰敗,該機構被中國政府接收爲止。1946 年返日,先後任教於京都女子專門學校、大阪市立大學、二松學舍大學,從事中國古代文學的研究。

橋川時雄長期致力於中日學術交流,最重要的學術貢獻是在東方文化事業總委員會任職期間,主持《續修四庫全書總目提要》的編纂。此外,他主編的《中國文化界人物總鑒》,收録4 600 餘人,至今仍是治民國學術史之重要工具書。他還致力嚮日本學界譯介中國學者的論著,早在1923 年,就曾翻譯胡適《五十年來的中國文學》、梁啓超《清代學術概論》,歸國後仍翻譯了馮至《杜甫傳》(《杜甫 詩と生涯》,筑摩書房,1955 年)。

至於本文所要探討的《文字同盟》,是橋川時雄的學術生涯中極值得關注的事業之一,就學術史而言,更是“1920 年代後半至1930 年代初北京學藝世界的資料集”,其中保留了大量中日學界交流切磋的鮮活記録,是研究中外學術交流史的貴重史料。

一、《文字同盟》的編刊與運營

《文字同盟》創刊於1927 年4 月,該刊本爲月刊,每月15 日發行,但自15 期起,屢次延宕跳票,1931 年8 月出版35—37 期合刊後停刊,共發行37 期,其中18—20 期、24—25 期、33—34 期、35—37 期爲合刊,實共31 期。

《文字同盟》的延期乃至最終停刊,有人事紛擾、時局動盪等諸多原因,加之該刊由橋川一手操辦,所有事宜系於一身,更增加了不確定性。比如,首次延誤出現於15期,原應於1928 年6 月發行,卻推遲至7 月,乃是因爲“敝社主幹前月廿日翛然離燕,自遼而沈,又游韓京。而返抵遼,偶逢華北戰争正酣,京津交通斷絶,不能啓行,延佇多日”。

因係個人刊物,《文字同盟》没有强大的資金支持,加之辦刊路綫過于陽春白雪,勢難獲得大量訂購,財務之捉襟見肘自可想見。1929 年7 月前後,橋川時雄曾致信程淯,坦承財政困難已對刊物的發行出版造成嚴重影響:

關於《文字同盟》雜誌,屢荷隆情照顧,感媿感媿。雜誌出版因經濟未充少有停頓,兹由下月起,繼續刊行矣。

橋川時雄的夫人橋川淑在停刊60 年後,對創刊時的艱難仍記憶猶新:

(我們)居住在順天時報社附近——離西長安大街僅二三十步之遥的地方,那裏連自來水、電燈都没有,與設備齊全的順天時報社的社宅相比,生活極爲不便。儘管如此,丈夫在昏暗的燈光下埋頭於《文字同盟》的工作,一句不便啊不自由啊之類的抱怨都没有。

橋川淑筆下“連自來水、電燈都没有”的地方,是西長安大街21 號,既是橋川夫妻的寓所,同時也是《文字同盟》社的所在地。其後又先後遷至東城洋溢胡同38 號、東城甘雨胡同32 號。可以想見,不到五年之内兩次移居,勢必會對《文字同盟》的編刊造成影響,例如1928 年9 月遷至洋溢胡同,延誤了18、19 期的出版,直至11 月才出版了18·19·20 期合刊。

爲改善財務狀況,《文字同盟》也曾通過刊登廣告,賺取利潤。根據第2 期的“廣告價目表”,收費標準爲“一頁一月十五圓,半頁一月十圓,四分之一頁一月六圓,表紙廣告及長期廣告另議”。不過,在《文字同盟》上登載廣告的商業機構主要只有4 家:日本電報通信社(15 次)、直隸書局(6 次)、同仁會北京醫院(5 次)、東亞公司(5 次)。而且以上廣告支持也未能長久維持,6 期之後,再無後三家的廣告,日本電報通信社維持至18 期。之後《文字同盟》以登載書籍廣告爲主,而29 期至33·34 期合刊更無任何廣告。值得注意的是,在廣告減少的同時,刊物篇幅大大縮水,編輯也見草率。《文字同盟》最終於1931 年夏季停刊,固然與時局人事等諸多因素有關,但財務困難、難以爲繼,恐怕也是重要原因之一。

二、《文字同盟》的宗旨與旨趣

作爲個人刊物,《文字同盟》的創辦宗旨自然體現橋川時雄的個人趣味,他在創刊號卷端“宣言”中吐露心跡,直呈辦刊目的:

文字同盟雜誌胡爲乎而組織乎?以中日兩國士大夫握手交歡乎學問吟詠之間,闡揚同文之大誼,其訂交之堅,比之攻守同盟,有過之無不及也。此吾曹所以有文字同盟社之發起而每月刊此文字同盟雜誌之大旨趣、真面目也。

可見他對《文字同盟》的期許,絶不僅僅在於普通的學術文化雜誌,而是成爲闡揚所謂中日“同文之大誼”、結成“攻守同盟”的陣地。至於這一同盟的成員,則是“中日兩國士大夫”中“贊成本社宗旨而加盟訂購者”。橋川認爲,欲使具有高度知識修養的中日士大夫結成同盟,理想途徑莫過於最能體現“同文”色彩的詩文倡和與學問交流,因此他決心將《文字同盟》建設爲形式多元而宗旨歸一的文化橋頭堡,他呼籲“兩國同志”多方支持,尤其是以投稿形式參與《文字同盟》乃至他理想中的“攻守同盟”的建設:

以此雜誌而成爲兩國士大夫詩文應酬之俱樂部,爲往代鴻儒遺文之紹介者,爲現在學藝兩界之新聞報,爲學中日話文者之參考書,則吾曹之寸願豈不已酬乎?才難錢艱,尚望兩國同志諸公惠賜鴻著,搜寄奇文並爲多方鼎力,俾克奏厥敷功。大誼之所存,想兩國賢達必不河漢視之也。

此目標陳義甚高,欲完美實現,首先須解決中日學人之間的語言障礙。爲此,《文字同盟》採用了日漢對照的形式,除廣告、詩文外,全部日漢對譯,分上下兩節製版。翻譯工作由橋川一力承擔,工作量之大不言而喻,足見他以促進兩國學人溝通爲己任,付出了艱苦努力。橋川對於這一新穎的刊物樣式也頗爲自矜,在4 期公開宣稱《文字同盟》是“宇内唯一的日漢文並載的月刊雜誌”。不過,這一模式過於費時耗力,自21 期起改爲全中文出版。

欲實現橋川時雄的設想,欄目設置與刊物内容同樣成敗攸關,他最初設定的四大目標——“詩文應酬之俱樂部”、“鴻儒遺文之紹介者”,“學藝兩界之新聞報”,“學中日話文者之參考書”,看似完美,實則扞格難容。蓋前三項的關注點在於學術與文藝,陽春白雪,曲高和寡,而第四項則先天性地要求通俗淺近。他很快意識到這一矛盾,並在3 期卷首小序《漸入佳境》中將主要目標改爲溝通兩國學界,“將中國著名鴻儒,正確介紹其學藻於日本”,以期“兩國學術上之提攜……生甚大之效果”。

在這一思路下,《文字同盟》的内容重點有三:論學文章、學界動態、中日學人的詩文倡和。橋川在創刊號卷端的“雜誌内容”中,具體説明了稿件範疇:

時賢之肖像筆跡關於東方文獻之寫真、每月大事記(此項並不敍及外交時事問題)、關於學藝文學之研究文讀書記詩話詞話文話書論畫論、各體詩文(以兩國人唱和之作居多有批有注)、小説、先哲遺文之拾收、鴻儒哲士之閲歷藻懷、新刊著書之提要、著述出版界之情形、學者教授詩家畫家其他高人雅士之消息、學會吟社講演會展覽會之情況

考之以實,《文字同盟》忠實踐行了這一預訂設想,無論是相對規範穩定的前期,還是有草率應付的後期,論學文字、學界動態與詩文倡和始終是該刊的核心内容。唯一稍稍逸出的是“小説”一項,但實際僅2 期刊載了《浮生六記》的片段,之後絶無僅有,可忽略不計。

橋川不僅重視刊載時人著述詩文,同時也强調“先哲遺文之拾收”以及闡揚“鴻儒哲士之閲歷藻懷”。在他看來,“介紹潛儒學藻,刊印近賢遺稿”,如同“辟前人未踏之幽境,得世外羡慕之桃源”,在學術上有相當重要之意義。至於《文字同盟》所鉤潛燭隱的“先哲近賢”,或爲已作古人的宿儒,如陶鴻慶、鄭文焯,或爲新文化大潮下爲人遺忘的舊派士人,如黄節、楊庶堪。橋川還將遺文佚稿編爲附刊,附於正刊之後,至後期,幾乎每期均有附刊,且篇幅超過正文(如28 期正刊第22 頁,附刊《陶集鄭批録》卻有30 頁之多),大有喧賓奪主之勢。現將各期附刊羅列如下:

晦聞丙寅詩 黄節 3 期

邠齋論詩絶句 楊庶堪 5 期

乘桴集 溥儒 6 期

老莊劄記 陶鴻慶 6 期

讀諸子劄記(管子) 陶鴻慶 27 期

陶集鄭批録 鄭文焯 28 期

讀諸子劄記(淮南子) 陶鴻慶 28 期

讀諸子劄記(墨子) 陶鴻慶 29 期

柳如是事輯 30 期

讀騷大例 郭焯瑩

讀諸子劄記(韓非子) 陶鴻慶

陶集版本源流考 橋川時雄 35·36·37 期合刊

讀諸子劄記 陶鴻慶 同上

除附刊之外,《文字同盟》還出版過5 期專號,或爲紀念重要學人,或以書代刊,分别是:4 期《王國維專號》,12 期《鄭文焯專號》,17 期《東瀛考古記》,21 期《舊京遺事》,24·25 期合刊《舊京書影提要》。

三、《文字同盟》的學術宗尚

前已述及,“學問吟詠之間”是《文字同盟》高所標榜的口號,也是其最大的辦刊特色,更毋寧説體現了橋川時雄的學術宗尚——學問與文藝一體融合。自從西力東漸、科學肇興,在科學主義的時代大潮下,出現了“現代學術之建立”,傳統的學問轉身爲現代的科學,即便最具傳統色彩的人文領域也不例外。而現代學術建立的一大表徵是細分畛域,確定學科範疇與邊際,建立知識與範式,以學科分野爲樞軸展開研究。不過在學科細分之前,其實還有另一前提,即區分學術與非學術的文藝,詩文吟詠在現代語境下絶不屬於學術範疇,這在當時已是人所共知的常識。

橋川時雄不以“餘事”視吟詠,提倡二者並重,似有“落伍守舊”的味道,但細究起來這正是他的立場所在。舊的文史傳統固然也區分“學問”、“文章”,但兩者間絶非互不關涉,清代版本目録學家吴騫曾如此評價乾嘉時代的一流學者盧文弨:“竊觀先生之學,原本六經,溯洄於先秦兩漢,扶樹風骨,含咀英華。其發而爲文,磅礴鬱積,牢籠萬有,灝灝噩噩,日星麗而霞霨變。”其中透露出的便是文爲學之外化、兩者相輔相成的觀點,橋川的“學問與文藝一體融合”的理念正與之相通。

橋川時雄因何持此種理念呢?日本學者今村與志雄從橋川的個人志趣來解釋這一問題:“對他(橋川時雄)來説,最有魅力的是清朝時代形成的、修習學問文藝的文人學者們將學問與趣味渾然一體的文雅生活方式。”换言之,橋川所醉心的是傳統中國式的學藝合一與通人境界,學問與文藝不僅是互爲表裏的名山事業,更是雅致生活的組成部分,所以他提出“學問吟詠之間”的理念,自在情理之中。

“學問吟詠之間”這一理念,除了體現于稿件編排並重論學與詩文之外,更可透過橋川時雄由衷敬慕的學人一窺究竟。前已述及,《文字同盟》以介紹“鴻儒哲士之閲歷藻懷”爲要務之一,學界聞人的動態消息或是追思老師宿儒的文字,屢屢可見。其中最引人注目的是4 期王國維專號與12 期鄭文焯專號,均是投入整期篇幅,濃墨重彩,盛大其事。這無疑是最高規格的禮敬。因此,若説王鄭二人是《文字同盟》時代的橋川最爲傾慕的學人,恐不爲過。

橋川時雄與王國維的交往始於《順天時報》時期,1925 年馮玉祥驅逐遜帝溥儀出宫時,他曾“詣(王國維)織染局之寓,備爲慰問”;1927 年3 月24 日,“上午十時,與小平綏方、三宅子俊,俱往清華園,謁王静庵先生,稍舒寒暄,敬聆其語,且留午餐而歸”。6月4 日,王國維自盡於昆明湖。6 月9 日,他與黄節、小平綏方訪清華園王邸致哀。之後6 月15 日發行的《文字同盟》3 期以“學界中樞遽喪志士爲之心傷”爲標題報導了王氏自殺的消息,並稱將“慨然乞日支兩國同志,徵求追悼文字、評論感想,並收集遺文,出版特别號《王國維》,略表哀悼之意”。

果如許諾,7 月15 日發行的第4 期專號,徵集了金梁、趙萬里、張爾田、孫壯、馬衡、羅振玉、八木幸太郎、唐蘭、松浦嘉三郎、吴闓生、葉恭綽、謝國楨、升允、陳寶琛、柯劭忞、王式通、黄節、鄭孝胥、溥儒、章鈺、孫雄、楊虓、楊鍾羲、胡嗣瑗、王樹枬、鄧之誠等中日名流的悼文挽詩,並刊佈了羅振玉、馬衡等人抄寄的王國維遺文,極盡追思彰顯之能事。

之後,《文字同盟》又多次刊登與王氏相關的内容,如5 期報導了“觀堂遺書刊行會之成立”以及狩野直喜、内藤湖南、鈴木虎雄、溥儒挽詩,8 期刊登了陳寅恪《王觀堂國維挽詞並序》,10 期介紹了“王静安紀念刊物七種”,11 期介紹了“王静安遺書初集”,16 期刊載了楊鍾羲《王忠慤公墓誌銘》,並介紹了“海寧王忠慤公遺書”。

橋川欽佩于王國維的“絶世之才學”與“如炬之節操”,屢屢使用“學界中樞”、“宇宙學壇之寶劍”之類最高級别的讚美語,甚至認爲“吾曹現在學識未足以請教于先生,意擬伏案十年之後,或可以就正請益”。要之,以上種種,無不體現着對王國維的無限心折。

若説推崇王國維是當時學人的普遍認識,那麽橋川時雄對於鄭文焯的推重,則更多私淑的色彩,也更能體現“學問吟詠之間”的宗尚。鄭文焯(1856—1918),晚清著名詞人,有《大鶴山人詩集》、《詞源斟律》、《南獻遺徵》等傳世,在詞學、目録學等方面有不凡造詣。與王國維不同,橋川與鄭氏素未謀面,他與鄭氏結緣,始于獲得鄭文焯手批陶淵明集。橋川一生酷愛陶淵明,在北京琉璃廠購得鄭批陶集後,愛屋及烏,漸生仰慕:

憶余初來燕時,在戊午春,始知搜尋中籍。而先於廠肆購得者,實爲山人手批陶集。其時距山人捐館未數月,書跡猶新,若見其人。予謹什襲藏之,不異拱璧焉。嗣在程先生白葭書室,覽其遺墨,聞其遺事,彌深欽仰。

具體而言,鄭氏之所以得橋川仰慕,乃是因爲“博通淹雅,碩學高蹈,詩詞並長,經義六書訓詁醫經樂律金石書畫,不無精詣。著作等身,高風亮節”。在上文中,橋川所勾勒出的是一幅非常典型而傳統的通人畫像,除了學識博雅之外,尤以詩詞見長,與“學問吟詠之間”的宗旨十分切合。

當然,鄭氏的學養與知名度無法與王國維比肩,加之時勢變遷,他這樣的傳統文人在“五四”後普遍遭受冷遇,身後頗爲寂寥。因此《鄭文焯專號》無法像《王國維專號》那般廣羅諸家追悼文字,除卻引述俞樾等少數幾人的評論外,幾乎全由橋川時雄自撰稿件,分爲傳記、著述考及未刻詩稿三個部分,不過這倒更加體現了橋川對于鄭氏的私淑愛戴。此外,與王國維類似,橋川對鄭氏的追頌彰顯也貫穿始終:11 期孫雄《鄭叔問先生别傳》、23 期楊虓七律《吴小城西訪鄭大鶴石芝西崦故宅》、27 期康有爲《清詞人鄭大鶴先生墓表》,均系追思紀念鄭氏學行的紀念文字;22 期《鄭叔問手批唐五代詞選》、28期附刊《陶集鄭批録》,之前未曾公開,非經《文字同盟》披露,則詩詞大家鄭文焯這些精彩的文學批評意見就無法廣爲人知;27、28 期及35·36·37 期合刊連載程淯輯録的鄭文焯手劄,則爲研究鄭氏及其文學研究保留了一手史料。

橋川時雄同樣推崇但亞于王鄭二氏的學人,則有葉德輝。葉德輝之死略早于王國維,當時亦引起極大轟動。《文字同盟》2 期頭條刊發了橋川所作(署名“曉夫”)《湘濡葉郋園德輝追悼記》,顯示出對葉氏殞命的極大痛惜,同期還刊載了葉氏遺文《重刊八指頭陀詩序》。之後,5 期刊登了《葉郋園被害後之消息》,11 期預告了葉德輝《郋園讀書志》、《書林餘話》的出版消息,14 期刊發了葉氏某弟子的《葉郋園之經學》,16 期再次介紹了《郋園讀書志》,35·36·37 期合刊刊載了楊樹達《葉郋園先生經學通誥跋》。

與王、鄭相同,從報導死訊、介紹事迹、遺文刊佈與出版預告,橋川對葉氏的關注同樣持續不歇。所不同者,除了未採用專號紀念的形式之外,橋川在評價葉氏時,絶無對王國維那般使用“宇宙學壇之寶劍”之類近乎無以復加的讚美之辭,他雖然認爲葉氏乃“湖南之大儒”,且能“群經小學乙部百家之書,無不淹貫宿通,發前人未發之藴”,但談及葉氏的學術成就,主要還在於“著書等身,藏書豐富,而有《觀古堂所著書》、《觀古堂書目》之刊……對於《書目答問》一書,詳爲補綴,以數種顔色表記明注,頗得要領”。换言之,儘管橋川與葉德輝之交遊關係似比王國維更爲緊密,“其前年(民國八年),余在蘇城,晉謁崇階,十分愉快。十四年六月,……余屢次往見承教,相與周旋,親聆嘉言,快甚”,但他對葉氏的肯定贊許實有所保留,主要集中于葉氏最擅長的版本目録學領域,而不似王國維那般“不止爲一國之篤學者,而在世界的學者之地位,此中外人士均所承認也”,認可其具備國際學術巨擘的地位。要之,橋川對於葉德輝未曾點破的學術評價是學有專長的老派儒者,與融匯新舊且能預世界學術之流的王國維,不可同日而語。

在觀察了《文字同盟》對哪些學者投以關注和尊崇之後,再來看看哪些是受冷落者,勢必饒有趣味。不幸在此榜上有名的是康有爲、梁啓超師徒。康、梁分别卒於1927 年3月、1929 年1 月,恰值《文字同盟》刊行期間,但幾乎未得到該刊的關注。《文字同盟》1期以不顯眼的補白報導了康有爲逝世的消息,平鋪直敍,極爲簡短,最可玩味的是對康氏在學術文藝上有何成就不置一詞。同期還刊登了日人辻武雄的《哭康南海》七絶一首,橋川在詩後小注中略述自己與康氏的因緣:

庚申六行冬,余因事赴滬,一見康南海,談論接物,若即若離。近數年,斯翁僕僕風塵,賓士京滬,竟客死于魯邦,可惜可悲。言語間頗爲清淡,絶無述及與王國維、葉德輝交遊時的親切和景仰。且稱康氏爲“斯翁”爲“南海”,而不用“先生”,更可見微知著,窺見橋川對於康氏的態度。

若説康有爲受此冷遇,或可解釋爲他晚年在政治、學術上均已淡出人們的視野;那麽時爲清華國學研究院導師的梁啓超,身處學術與文化界的舞臺中心,所受“待遇”竟尚不及乃師。《文字同盟》甚至連梁氏逝世的消息都未予報導,也從未介紹過他的任何著述,儘管之前的1923 年橋川曾翻譯過《清代學術概論》。如此“反常”的冷遇,只能解釋爲橋川對於梁啓超評價甚低,這點可以得到1924 年2 月28 日橋川與吴虞談話的印證:

橋川時雄來談……云梁任公爲人隨波逐浪,表面清淡,内容獵利,其學亦甚雜。

對於梁氏爲人的譏刺可暫不論,但“其學甚雜”的評語則説明橋川雖重視學問與文藝的一體性,推崇貫通四部的通人,但必須以學問的精嚴醇正爲基礎。梁氏爲學龐雜横通,議論侃侃,乍看似與博約淹雅有幾分相似,但實則剽竊割裂,魯莽粗疏,自然無法得到橋川的佳評。

透過以上橋川時雄對於故去學者的不同反應,可知在他的學術眼光中,學藝合一、通達博約爲第一義,以醇正精深爲學術評價的重要標準,絶不以世間名聲顯赫與否取人,同時又糅合了個人的愛好,形成了既有公共標準又有個人特色的學術宗尚與評價標準。

四、《文字同盟》的學術推介與中日學術交流

作爲一份學術文化刊物,刊發論學文字當然是最重要的工作,而《文字同盟》以溝通中日學界爲己任,那麽它刊登的稿件就直接反映了橋川時雄意欲達成的學術交流圖景,换言之,即何者爲中日學術交流之要務。

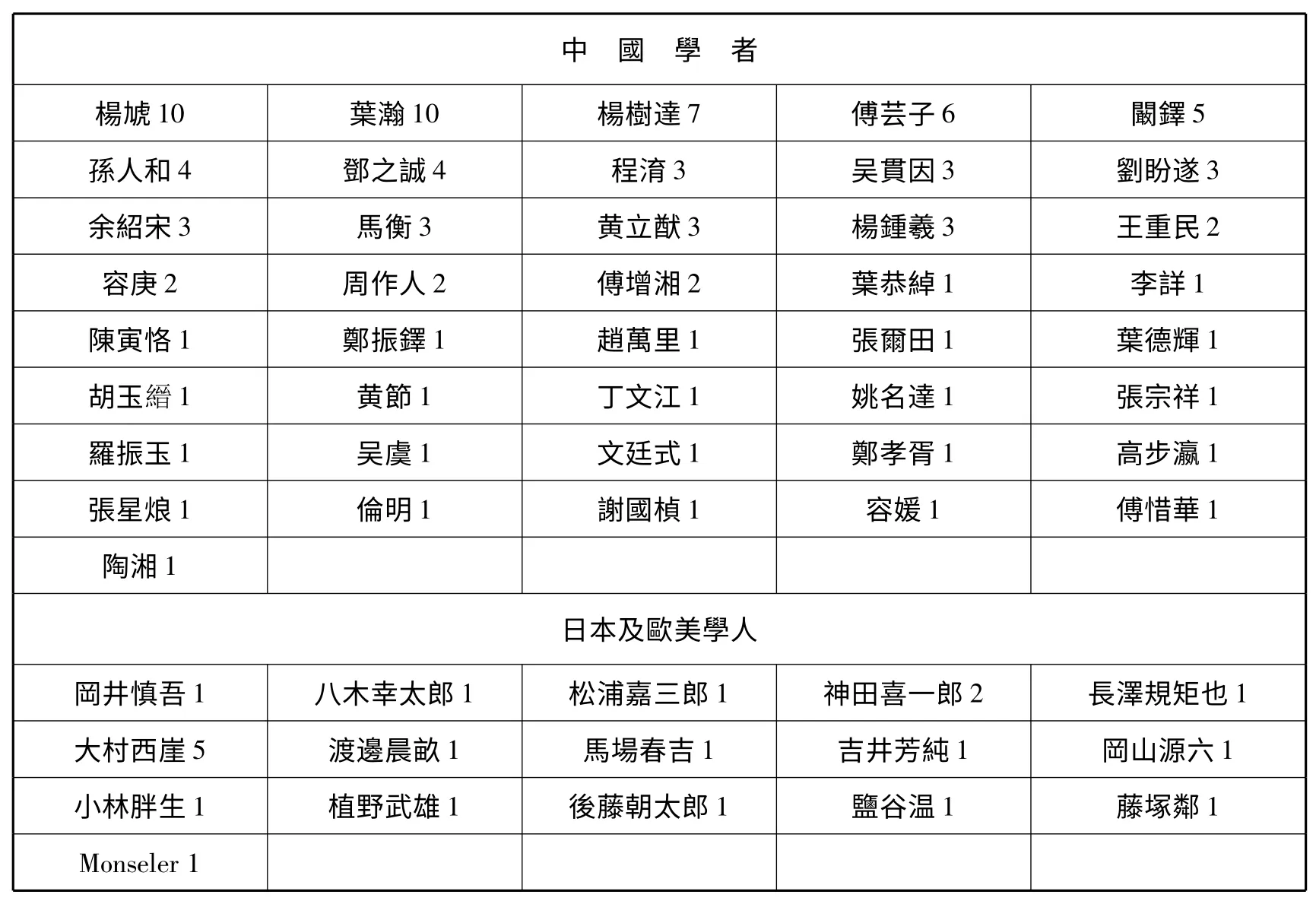

首先,讓我們考察一下《文字同盟》的作者陣容。前已述及,橋川認爲凡是《文字同盟》的訂閲者,均爲中日士大夫“攻守同盟”的一員,而投稿者更可謂核心成員。那麽進入橋川所認可的這一文化交流同盟的中堅,究竟有哪些人呢?經筆者粗略統計,在《文字同盟》刊發論學文稿(不計刊發詩作者)的約有百人之多,中有日本學者15 人,歐美學者1 人,主要作者如下表(名後數位爲刊登次數,中國學人只列知名度較高或稿件刊登三次以上者):

?

上表所羅列的中國學者,大體而言,具備三項特點:

其三,這份名單雖不能説盡一時之選,但既有成名的老輩,又不乏青年才俊。如趙萬里、姚名達均出生於1905 年,傅惜華則生於1907 年,當時年未而立,橋川卻能將他們列入中日學術交流的一綫,堪稱慧眼識才。將以上三點稍加歸納,可知橋川在推介中國學人時,注重依類求友,利用自身人脉,以參與東方文化事業或與日本人士關係密切者爲主,在學風上則偏重于舊學人才(這與“學問吟詠之間”的總方針相通),同時又能獎掖後進,拔擢英才,顯示出卓越的學術眼光。

接下來,讓我們考察一下《文字同盟》刊登的稿件内容,《文字同盟》稿件的主要話題點爲:

一、金石、藝術、考古。此類稿件所占比例相當大,且多長篇連載,如:黄立猷《印學源流及其派别》(1—2 期連載),楊虓《東瀛考古記》(1—3、5、7—11、13 期連載),余紹宋《畫學研究參考書目》(3、6—7 期連載),大村西崖《塑壁殘影》(葉瀚譯、6、8—11 期連載),張江載《燕京訪古録》(26—27 期連載),容庚《金石書録目敍》(30—31 期連載)。單篇論文也精彩迭見,如:刊發於18·19·20 期合刊的馬衡《中國之銅器時代》,該作是馬氏重要的學術論文,原是1927 年3 月他赴日參加東亞考古學協會的成立大會時在日本東京帝國大學所作演講,先後在日本刊物《民族》3 卷5 號、《考古學論叢》第一册、《北京大學研究所國學門月刊》1 卷6 號等刊物發表。32 期的略廠《北魏長樂馮邕之妻元氏墓誌跋》,該墓誌於1926 年出土,兼具文獻性與藝術性,爲民國時期所發現之北魏墓誌中極爲重要者,而此跋爲考釋該墓誌的早期研究成果。此外,18·19·20 期合刊以大篇幅介紹朱啓鈐的文化事業,而朱氏在文化上的最大貢獻就是創辦營造學社,整理刊佈了大批工藝美術史文獻。3 期《中日學者合作之發掘古物》,在第一時間介紹了1927 年4 ~5 月中日聯合挖掘大連貔子窩遺址的情況,這是民國時期少有的中日聯合科學考古之一,也是東方考古學協會成立後的首次田野活動。

二、中國文學史研究。上世紀二三十年代,恰逢中國文學史研究學科建立伊始、方興未艾之際,小説戲曲研究盛極一時,中外(尤其是中日)交流極爲活潑,這些情況在《文字同盟》中均有體現。如2 期Georges Monseler《俄國學者的研究中國文學情形》一文,雖極簡短,卻是極爲罕見的介紹俄國漢學研究的早期文獻。7 期長澤規矩也《日本現存小説戲曲類目録》,雖不完備,但卻是第一次由日本學者向中國讀者介紹日藏資源,對當時正處熱潮之中的戲曲小説研究而言,是極爲新鮮的海外資料。13 期鹽谷温《由文學上所看的中日的關係》,是他1928 年訪問中國時的演講記録,其中介紹了日本藏元刻孤本《全相平話五種》及雜劇《西遊記》等罕見秘笈,並追思與葉德輝、王先謙的交往。此外,如9 期鄭振鐸《中國文學的新世紀》、11 期劉盼遂《世説新語校箋序》、13 期劉盼遂《世説新語校箋凡例》、22 期《鄭叔問手批唐五代詞選》、27 期高步瀛《文選李注義疏敍》、28 期附刊鄭文焯《陶集鄭批録》、傅惜華《圖書展覽會之小説戲曲》、32 期附刊郭焯瑩《讀騷大例》等,也是有價值的研究文字和可貴的學術史資料。

三、版本目録學。如前所述,橋川時雄後曾主持《續修四庫全書總目提要》的編纂,頗以此爲志業,並取爲“七略庵”齋號。其實橋川研治版本目録學,在《文字同盟》時代就已肇端。最後一期附刊橋川時雄《陶集版本源流考》,系統考察了南北朝以來陶集流傳嬗變之過程、各版本之傳承關係與異同,展現了他在版本目録學方面的精深造詣。此作在日本學界極受好評,著名中國古代文學研究專家小尾郊一評論説:“超越它的研究恐怕今後也很難出現,是對學界貢獻極高的論著。讀陶集者應先一讀此《版本源流考》,以之爲發表意見的基礎。”24·25 合刊專號《舊京書影提要》,反映了北平圖書館在上世紀20 年代末的館藏精華;28 期周雲青《四部書目録纂例》,則爲《續修四庫全書總目提要》發凡起例,是考察《續修提要》修纂歷史的重要史料;5 期張宗祥《補抄文瀾閣四庫書記》、11 期尹炎武《影印四庫提要原本緣起》、15 期藤塚鄰《四庫全書編纂與其環境》、《文津閣四庫全書册數頁數表》(橋川據陳垣調查結果撰成),是四庫學發軔期的研究資料。此外,傅芸子《雍和宫所藏經要典目》(1—2 期連載)、14 期丁文江《宋應星與天工開物卷之内容》、文禄堂主人《劉承幹所刊之書目》(27—28 期連載)、29 期倫明《續書樓藏書記》、30 期孫人和《修文殿御覽考》、33·34 期合刊陶湘《陶氏涉園刻印書目》、35·36·37 期合刊傅增湘《涉園明本書目跋》,或爲本色當行的文獻學考據,或爲考察藏書史、文獻史的有用史料。

四、經學、小學與子學。在此方面,楊樹達是《文字同盟》最主要的供稿者,先後有《“之”字用法十二則》(1—2 期連載)、16 期《“則”字之意義及用法》、33·34 期合刊《讀淮南鴻烈集解》、35·36·37 期合刊《葉郋園先生經學通誥跋》。9 期王小航《致狩野君山函稿》,是與日本著名學者狩野直喜論皇侃《論語集解義疏》四庫本之譌誤與武内義雄校正本之精善的論學書劄;14 期《葉郋園之經學》,由葉氏子弟撰寫,申發其經學成就。此外,23 期熊羅宿《影覆阮刻宋本十三經注疏略例》、10 期劉盼遂《申郭象注莊子不盜向秀義》、13 期葉瀚《墨辨斠注自敍》,也是各具價值的學術考證。

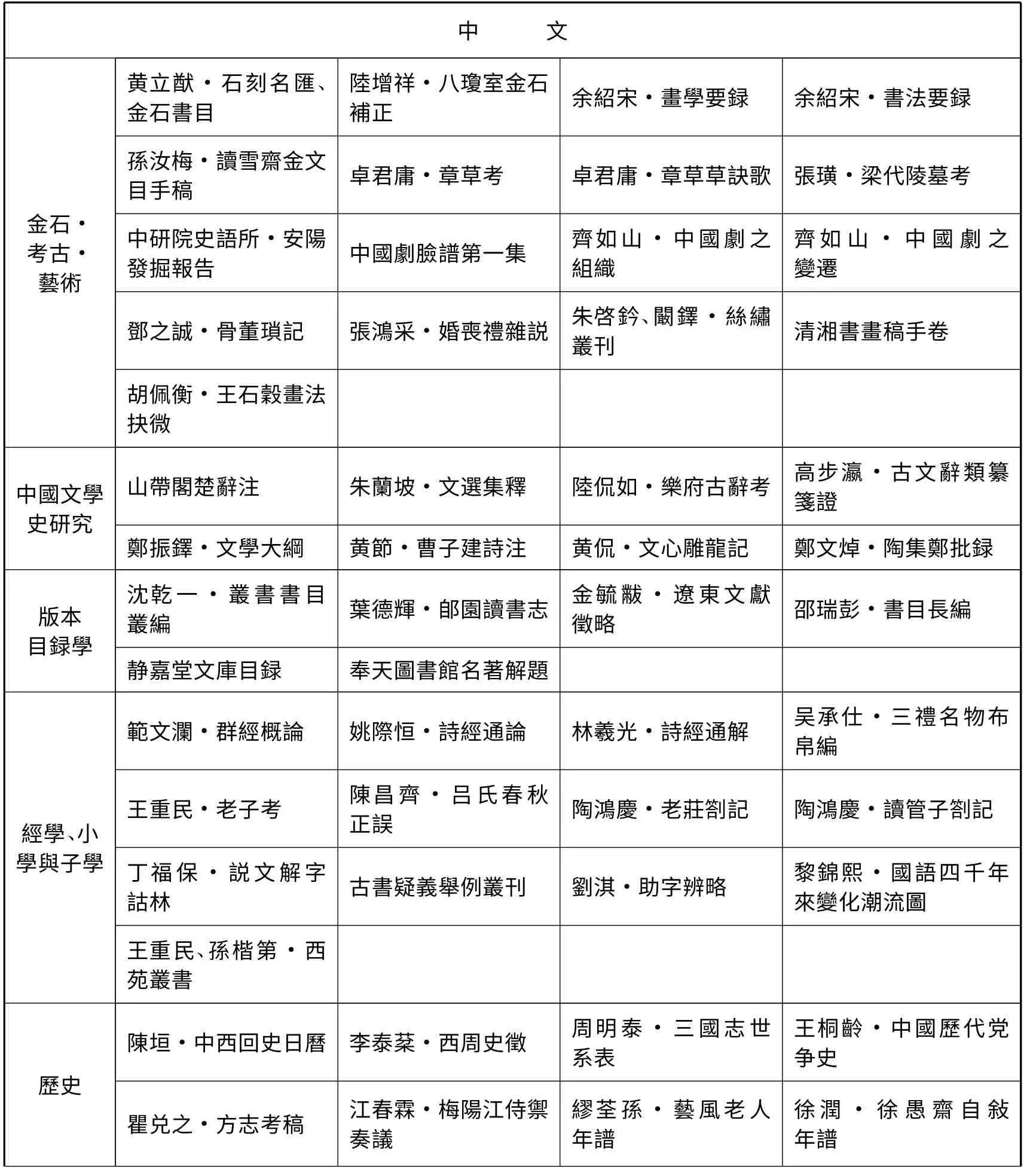

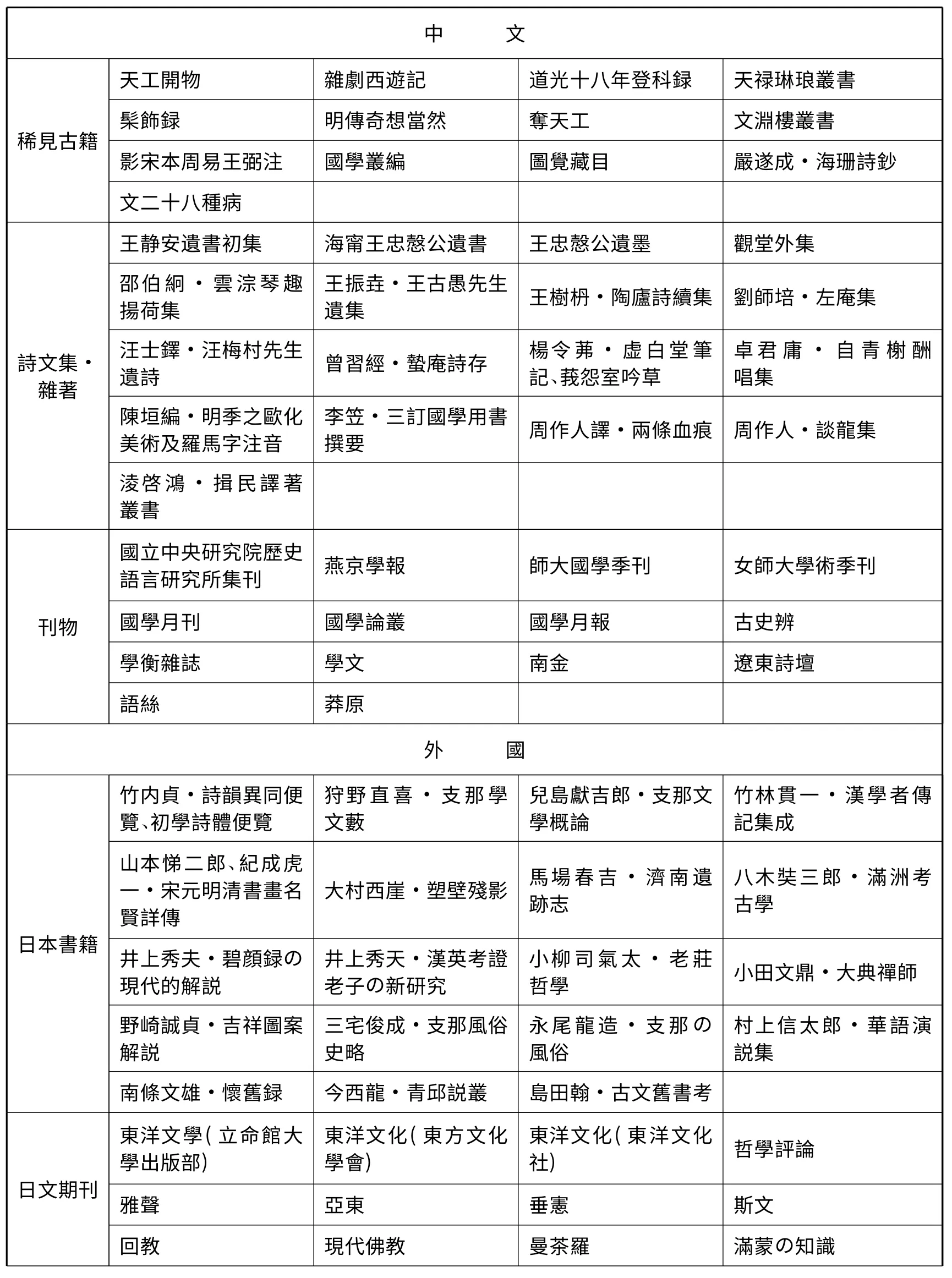

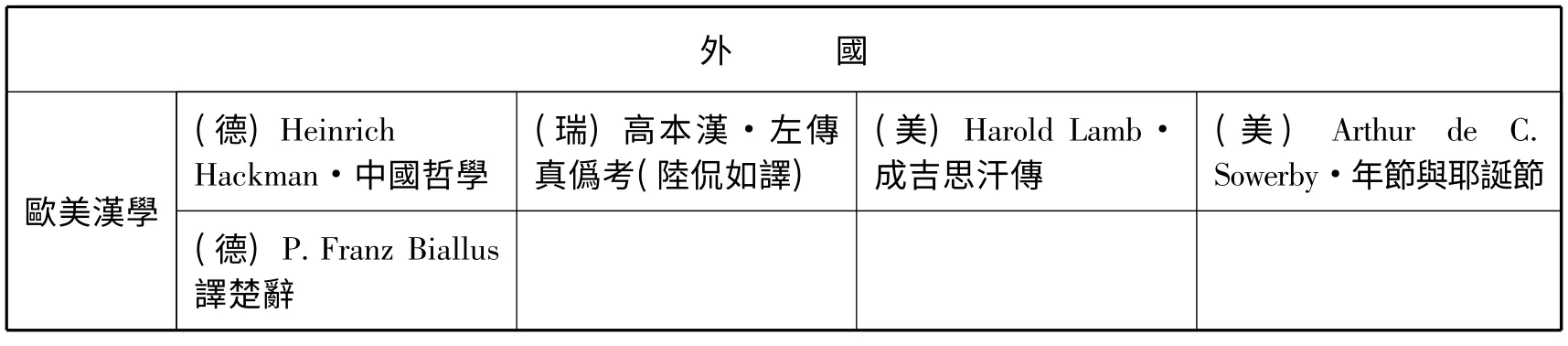

新刊書籍的介紹品評,則是《文字同盟》作爲“現在學藝兩界之新聞報”,推介中外最新研究成果與新近刊佈文獻、促進中日學界溝通的另一重要方式,其價值甚至更在該刊刊登的論學文章之上。以下先將《文字同盟》曾予介紹的中外書刊,分類羅列如下:

?

续 表

续 表

如表中所示,以專門領域論,金石藝術考古、中國文學史研究、版本目録學、經學小學子學等四類書籍,幾乎佔據了半壁江山,這與前述《文字同盟》刊發文章的重點若合符節;與前者相印證,則可知在橋川看來,以上領域的交流是中日學術交流的重心所在與當務之急。

報導稀見古籍的刊佈消息,也是橋川時雄極爲重視的工作之一。特别需要指出的是,他尤其重視向中國讀者介紹日藏漢籍善本秘笈的刊佈消息。如表中所載的《雜劇西遊記》,日本學者鹽谷温在日本宫内省圖書寮發現此孤本,經校正後,於1928 年以斯文會的名義在東京刊行。橋川敏感地意識到此書具有重要價值,迅速于當年4 月出版的13 期上發佈消息。而魯迅最初撰寫《中國小説史略》時,没有利用此書,1928 年2 月鹽谷温來華,向魯迅贈送了該書;之後1931 年修訂再版時,便增添了相關内容,可證橋川的眼光不虚。此外,《奪天工》爲罕傳的明代工藝技術典籍,據日本内閣文庫所藏崇禎刻本影印;《海珊詩鈔》爲清人嚴遂成詩集,原刊本流傳極罕,由日本斯文社排印出版;《圖覺藏目》是于日本高野山親王院發現的宋版佛典,經日本著名學者内藤湖南題跋考證後,影印出版。《文字同盟》所報導的中國新印古籍,也多爲罕見秘笈,如明傳奇《想當然》據陶湘涉園藏明刊孤本影印,影宋本《周易王弼注》則是瞿氏鐵琴銅劍樓的鎮庫之寶。

至於詩文集與雜著,或爲詞人騷客之作,或爲橋川所景仰的學人文集,這當然也是“學問吟詠之間”宗旨的體現。饒有興味的是,入圍其中的幾乎全爲舊派人物,“新文學家”中只有周作人廁身其中,唯一的女性楊令茀也是師從陳師曾、林紓、樊增祥等老輩的“閨秀”詩畫家。而在橋川所推介的期刊中,嚴肅扎實的學術及文化類期刊占絶大大多數,《遼東詩壇》、《語絲》、《莽原》是僅有的文藝刊物,前者又是舊體詩文刊物,只有後兩家是新文學刊物。由此可知,橋川對於新文學的態度相當冷淡,《語絲》、《莽原》的入選,可能是因爲它們“於新文壇上甚占勢力”,才聊備一格。

將外國學術引入中國,是中外學術交流的另一翼。接下來,讓我們看看橋川時雄心目中極具價值、有必要向中國學界介紹者,是何等模樣。首先以作者陣容論,狩野直喜、兒島獻吉郎均是老輩漢學家中之佼佼者,《支那學文藪》、《支那文學概論》是其各自名作,後者還曾被譯爲中文,小柳司氣太、井上秀天以宗教史、思想史研究見長,大村西崖是著名的美術史專家,八木奘三郎是日本考古學開創期的重要學者;至於歐美漢學,橋川介紹較少,可能與當時難以獲得相關訊息有關,但高本漢《左傳真僞考》則是西方漢學史上毫無疑義的經典名著。以領域論,涉及史學、文學、美術、考古學、民俗學等方面,既有《詩韻異同便覽》、《初學詩體便覽》之類偏于傳統的論著,也有Hackman《中國哲學》這類新式的研究專著。這展現出,儘管橋川時雄本人的學風偏向傳統的樸學一路,但他並無學術偏見,能兼重新舊,並具有世界性的眼光。

除卻推介學術論著之外,《文字同盟》中“學藝大事記”等欄目,及時報導了中日學界的最新動態,爲後人留下民國學術史的鮮活記録,同樣有著寶貴的價值。在這一方面,橋川時雄同樣展現了良好的學術敏感。如,3 期報導的《文鏡秘府論箋》在日本高野山某寺發現,6 期報導耶律楚材《西遊録》抄本在日本宫内省圖書寮發現,28 期報導日本前田家尊經閣所藏宋刻本《世説新語》影印出版,這些均是民國時期重要的文獻發現;1期預告東亞考古學協會將于東京成立,14 期報導東亞考古學協會召開大會,8 期報導東方文化事業總委員會召開大會,15 期報導因濟南事變東方文化事業總委員中國委員全體辭職,28 期、33·34 期合刊報導中國營造學社近況,這些組織機構均是民國時期重要的學術機構與團體。11 期、13 期連續報導鹽谷温、狩野直喜、兒島獻吉郎等人來華,也是民國時期中日學術交流史的重要一頁。

除了學術推介之外,《文字同盟》還直接引發了中日學人交流,兹舉兩例。

10—11 期連載了王重民《楊惺吾先生著述考》,考述清末學者楊守敬的生平著述,日本熊本醫科大學教授岡井慎吾閲後認爲王文“立論矜慎太至,必證請目睹,始引爲信。故對於未見之本,時有小誤”,因此作《楊惺吾先生著述考補正》。

1928 年,楊鍾羲在北京開辦雪橋講舍,以私人講學的方式傳授經史詞章之學,參與其事者有胡玉■、陳垣、傅增湘、鄧之誠、倫明等著名學人,《文字同盟》18·19·20期合刊、22 期、24·25 期相繼刊登了類似于招生簡章的“雪橋講舍序例”。當時在華留學的日本學者倉石武四郎通過《文字同盟》獲悉此事後,大感興趣,與吉川幸次郎同往受業。

結 語

如前述,《文字同盟》秉持“學問吟詠之間”的理念,以溝通中日學人交流爲己任,以刊發論學文字、披露遺稿、詩文倡和與發佈學術動態爲主要途徑,向中日學界提供了互相瞭解的平臺。因爲是個人刊物,《文字同盟》屢屢體現出主辦者橋川時雄的個人趣味,但難能可貴的是,在堅持自身趣味的同時,又能擁有廣闊的學術視野,比如説橋川在文學上偏愛傳統的舊體詩文,但在學術上絶不抱殘守缺,既重傳統的經學小學、金石版本,又對時興的考古學、民俗學關注有加。

同樣值得稱讚的,還有橋川時雄公平持允的學術判斷力,這突出表現於不以聲名顯赫與否取人。在《文字同盟》以各種形式表章的學人中,既有王國維、葉德輝、黄節、楊樹達、余紹宋、鄧之誠等成名已久的前輩學者和學界中堅,又有鄭文焯、陶鴻慶這樣身後寂寥乃至被人遺忘的“潛儒”,更有傅惜華、陸侃如等青年俊傑。橋川時雄曾回憶過一個有趣的細節,他前往清華園拜訪王國維,勞力階層的校工“必肅然低語曰,彼留辮之先生,是此校第一之學者也”。可知矮子看戲,隨人道好,並不難做到。但拔擢英才則難能可貴,因爲這不僅需要學術勇氣,更要有學術眼光,而傅、陸等人日後的成績,則人所共睹。

要之,《文字同盟》體現着一個日本學者對中國學界的觀察以及他設想中的中日學術交流的圖景。當年,它曾向中日學界提供了諸多及時而有用的訊息;而在今日,它又是當年中日學術交流的實録,可爲此領域的研究提供豐富而可靠的史料。1992 年,《文字同盟》當年的讀者顧廷龍回顧説,“《文字同盟》……刊載中國老輩著述甚富,良可敬佩……橋川先生在中國做了不少有益的工作,既獨力辦了《文字同盟》……對兩國文化交流,貢獻甚大”。身爲版本目録學大家又親炙民國學術風雲的顧老在《文字同盟》終刊61 年後的這番話,實可爲該刊的蓋棺定評。

説明:本文的删節版曾發表於《山東社會科學》2011 年第5 期,約9 000 字。本次獲主編王曉平先生許可,將原文(16 000 字)收入本集。