东京审判检察官向哲濬的函电

向隆万

东京审判检察官向哲濬的函电

向隆万

1945年8月29日,同盟国战争犯罪调查委员会根据《波茨坦公告》,提议设立远东国际军事法庭。9 月11日起,盟军最高司令部一方面开始逮捕东条英机等战争犯嫌疑人,一方面加紧组建法庭。10月22日,国民政府驻美大使魏道明致电重庆外交部,转达了美国国务院有关组织远东国际军事法庭审判日本战犯及请盟国派遣审判代表之意。

国民政府外交部选定五人,11月29日由部长王世杰呈报主席蒋介石。蒋介石最后选定梅汝璈和向哲濬两人为我国代表。1946年1月3日,王世杰致电魏道明,告知梅汝璈任法官,向哲濬任检察官。2月7日,向哲濬和秘书裘劭恒律师乘美军运输机抵达东京,并在8日会见了检察长季南。在长达近三年的东京审判进程中,中国代表团先后有17位成员:

法官:梅汝璈;秘书:方福枢、罗集谊、杨寿林

检察官:向哲濬;秘书:裘劭恒、刘子健、朱庆儒、高文彬(兼);顾问:倪征(首席)、鄂森、桂裕、吴学义;翻译:周锡卿、张培基、高文彬、郑鲁达、刘继盛。

据亲历者高文彬先生所说,东京审判的所有资料,在审判结束后检察组都存了两份,一份给了南京司法部,一份给了东吴大学法学院。但因种种原因,都未能保存下来,实为遗憾。本文根据台北“国史馆”中存有的档案资料,对中国检察官向哲濬在审判期间向国内发回的函电进行初析,节选部分登载,以反映东京审判过程中的一些细节。

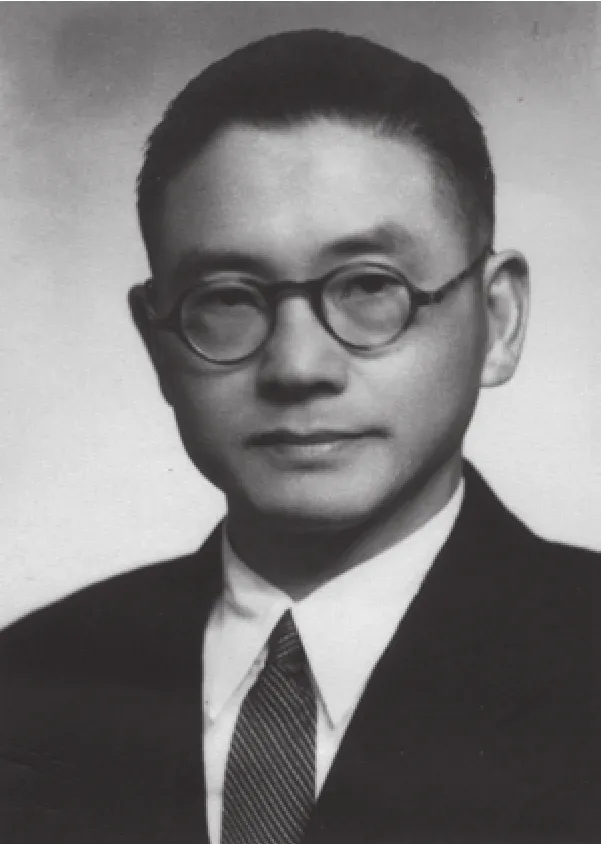

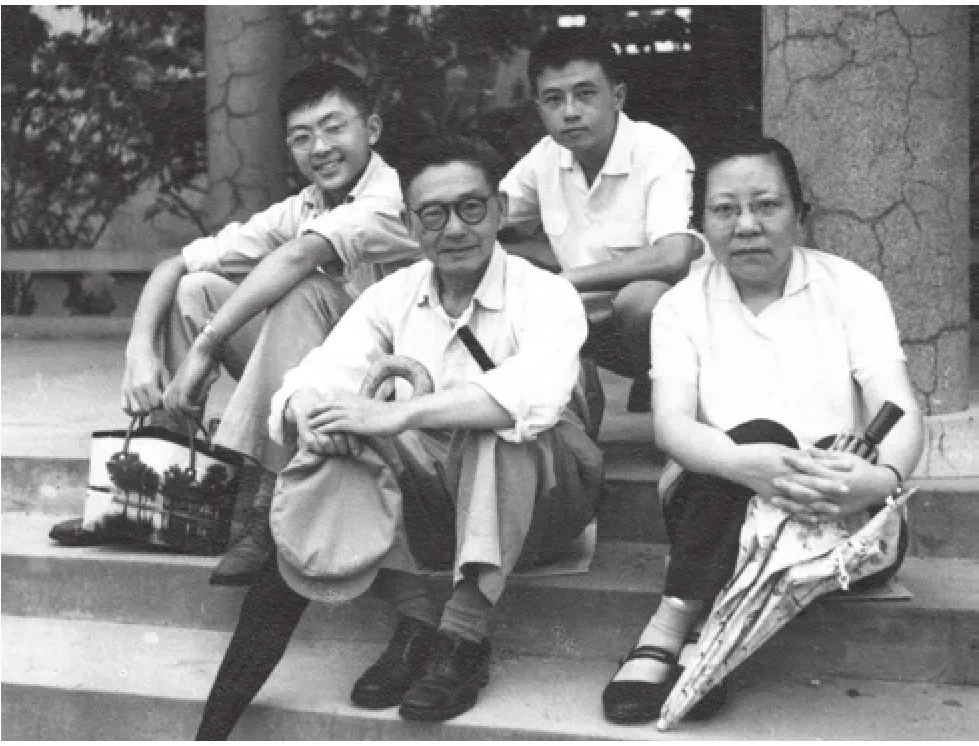

向哲濬1946年赴东京之前拍摄

检察官的83封函电

向哲濬在东京审判期间共发回函电83封。第一封发自1946年2月9日,即偕首任秘书裘劭恒于2 月7日抵达东京后的第三天,当时中文电讯还未开通,是通过盟军司令部用英文发出的,内容是向外交部报告已到达东京,并拜会了季南检察长。最后一封于1948年11月13日发出,即11月12日宣判的第二天,用钢笔手书宣判记录。

函电大致分为三种类型:一类是情况通报;一类是工作联系;还有一类则是对团队工作的评价和对形势的分析。

情况通报有54封,不仅使我们今天能了解审理进程,也可纠正一些讹误。比如当时的国防部次长秦德纯,曾任北平市长,1946年7月就“卢沟桥事变”出庭作证。长期以来,被认为因准备不足而“被斥为空言无据,几乎被轰下证人台”,实际并非如此。在向哲濬与外交部、国防部的来往函电中多次提到秦出庭作证前后的情况,1946年7月27日向哲濬在致外交部长的电报中特别指出:“秦次长德纯自养日(指1946年7月22日——引用者注)起出庭作证四天,有日(指1946年7月25日——引用者注)圆满结束”。这从庭审记录中也可证实。

情况通报中有17件审判笔录,详述了从1946年4月29日递交《起诉书》到1948年4月16日检察阶段终结的全过程,分批以中文公函形式向国内发回,每批都用墨笔缮写,由向哲濬签发。由于庭审记录的官方文字是英文和日文,当时媒体报道往往语焉不详,甚至有讹误,中国检察组这些笔录对政府和民众了解庭审进程非常及时。

工作联系有23封,最能反映中国检察组的工作状况,特别是亲身经历审判过程检察组成员的心理状态和理想抱负,并能呈现检察组成员当年面临的困难和压力。

这83封函电对今天的研究者而言,是非常珍贵的。

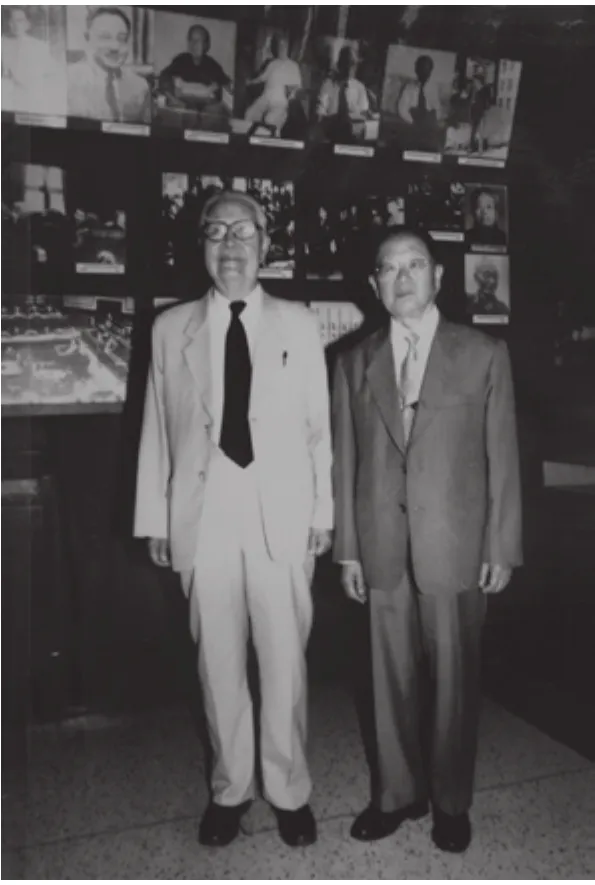

2000年5月28日,78岁的高文彬(右)陪94岁倪征参观侵华日军南京大屠杀济纪

敦促提供日军侵华证据

东京审判采用英美法系,对任何疑犯均无罪假定,必须由检辩双方提出人证、物证,由法官认定后进行量刑。远东军事法庭定于1946年5月3日开庭,至4 月29日国际检察局要提出《起诉书》。因为时间仓促,检察组手中证据不多。4月8日梅汝璈日记中就有如下记录:“明思(向哲濬)兄这几天很感痛苦,因中国所能提出的战犯证据实在太少,而理论说日本侵华战争至少有十五年之久,我们可以提出的证据应该是最多的。”

所以,1946年前期,向哲濬所发的几封电报多为希望国内提供日军侵华证据。第一封电报是2月11日到东京后第四天发出的英文电报:“重庆外交部:远东国际军事法庭检察局紧急要求知悉有关下列各项之详细事实与证据(一)关于1931年沈阳事件和1937年卢沟桥事件日本违反条约及协定之阴谋(二)战争期间日本军队在松井石根及畑俊六二人统率之下所作之暴行及其他违反国际法之行为(三)日本公私方面为欲达到敛财弱华之目的而作之毒化行为望能详述种植鸦片及贩运物品之实际情形及中国军民生命及公私财产由于各种侵略行为而受损失之估计数字 以上信息为以约瑟夫·B.季南为首的国际检察局所急需请尽可能速将材料寄来。”

2月21日,向哲濬直接致电王世杰部长:“国际检察局准备起诉日本在香港、新加坡、海念馆防、泰国和其他太平洋地区对华人施行暴行,特别是可追溯日本高层或日本政府负责的罪行。为此,需要经过验证的证人宣誓书。请通知同样寄到东京。”

3月中旬向哲濬本人回国,并陪同季南检察长到中国调查取证。3月8日已致电王世杰部长并转国防委员会秘书长王宠惠和司法行政部部长谢冠生:“远东国际军事法庭检察长季南拟先后分赴我国及太平洋各地调查日军暴行及破坏和平违反战争法规情形,并搜集证据及其他资料,定日内偕盟军总部检察组美方军官律师六人会同哲濬及秘书裘劭恒飞沪谨先呈报 。”

外交部和其他各部门进行了积极配合,转给中国检察组大量证据,为起诉日本甲级战犯提供有力支撑。例如:2月25日法官秘书罗集谊赴东京时携带了若干文件,包括:日本战争行为类纂新编、日人战争行为集要、日人战争行为论要、广州会日记、日战犯卅名起诉文稿,等等。又如3月20日重庆外交部致电南京外交部叶德明:“希抄送九一八、八一三、七七有关战罪之证据文件交向代表哲濬。”海外华侨也积极参与搜集日军当地暴行的证据。4月4日中国驻河内总领馆致电外交部:“外交部钧鉴:关于调查敌人暴行表,经以河字一一五九号代电送呈在案,兹又迭据海防南定两埠中华会馆呈送上项调查表四份来馆,理合随电送呈鉴核。驻河内总领事馆总领事袁子建叩 卯支印。”

随着审理的深入,中国检察组希望国内按特定需要提供证据。例如向哲濬8月5日发电“要求1942年7月本溪湖煤矿大屠杀文件”;1946年8月14日发电“要求马尼剌殉难的杨光泩等七人中文名”;1947年5 月2日发电“请商震团长专机带来淞沪停战会议录”;1947年6月13日发电提出“张鼓峰事件须调用1886年中俄议定书,以资核对”。等等,本文不赘引。

根据英美法,人证非常重要。前述1946年2月21日电报中就提到“急需日本……证据和证人”。 3 月17日《申报》曾作如下报道:“东京盟军总部国际检察处处长兼远东国际军事法庭检察长季南率同国际检察处属员霍克斯、赫斯特、洛克李佛尔等一行,昨晨由东京乘专机飞沪,下午五时许抵达江湾机场,当赴旅邸休憩。闻季南等在沪将会同四日前飞抵此间之我方检察官向哲濬氏,调查战犯证据及征询证人。略作逗留,即将偕同向氏飞渝,晋谒蒋主席致敬。预订十日内同返东京。”

可见“调查战犯证据及征询证人”是向哲濬陪同季南访华的重要目的。4月7日《申报》再作如下报道:

“东京远东国际军事法庭,为搜集有关南京大屠杀中罪犯之证据及人证,特派检察官马鲁上校、调查专员柯莱暨中国检察官办事处秘书裘劭恒来京,已于四日到达,下榻京市上海路七十三号,现已开始向各方调查中。现在南京或已移居外埠之人士,曾于南京沦陷当时亲见南京大屠杀情形,且能举出真确事实,足以为证者,可向马鲁上校等之办公处详报。如能至法庭作证,即可同往东京,闻证人所需之旅费及因赴日作证而损失之月薪或生活收益,均由该机关供给,并有酬报。”

国际检察局非常希望中国高级官员出庭作证。1946年6月10日向哲濬致电外交部,通报美籍检方律师塞顿将到中国面邀证人,初步对象有国防部次长秦德纯和行政院副院长翁文灏。他恐怕中国官员不适应,特别关照:“大员出庭作证,在法治国家均属常事。国际法庭亦可直接传询证人。惟我国大员此时公务繁重,远适异国,经重复陈述,一再反复诘问,是否相宜,自成问题。行止似应由被邀大员酌定。倘出庭作证,宜就所问事件尽量携带有关资料,对于事实作有系统之准备。惟大员临时因公不能出庭作证时,似可书面陈述。”

正因为中国检察组的提醒,包括秦德纯在内的中国证人都能完成使命。

恳请增派检察人员

尽管外交部稍后曾派一名法官秘书,即清华大学毕业、时任中国驻横滨副领事的罗集谊,但根据法庭宪章,检察官和法官的工作严格区分,为此向哲濬请示外交部,要求增派一名秘书。外交部非常重视,4月5日王世杰部长亲自发函给行政院,呈告已选定燕京大学政治学系毕业的刘子健为检察官秘书。同年,外交部又增派朱庆儒为检察官秘书。

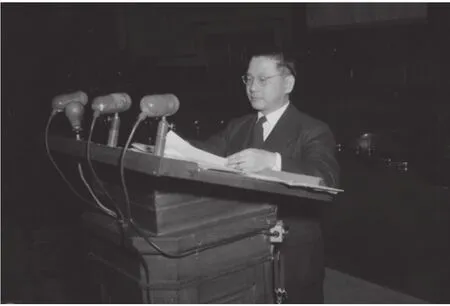

1948年2月24日,向哲濬在法庭宣读检方对被告板垣征四郎的总结陈述

由于法庭工作语言是英文和日文,大量证据证言需要翻译。向哲濬又利用回国举证的机会,于1946 年4月到上海进行招聘。高文彬就是在这次招聘中招来的。他晚年有如下回忆:“1945年7月我刚从东吴大学法学院毕业,我的老师刘世芳教授推荐我去应聘。1946年4月的一天,我到华懋饭店参加测试。主考官就是向哲濬先生……几天后接到向先生电话,我被录用了……当时一共有五位翻译(周锡卿、张培基、高文彬、郑鲁达、刘继盛)。”

除翻译工作之外,举证、辩论更需要精通英文、日文的法学工作者。1946年9月12日向哲濬电称:“亟待选派政治经济专家来日襄助。”10月3日再次求援:“请派精通法律英语及中日情形专家来日襄助。”1947年,向哲濬利用法庭审理非中国地区日军侵略罪行的时机,回国聘请顾问。首席顾问倪征曾与向哲濬在司法行政部和上海特区法院两度共事,被点名前往支援。当向哲濬聘请的倪征、鄂森、桂裕、吴学义等四位顾问被批准赴日后,高兴之余他在1947年1月24日和31日连续发电到外交部相催:“法庭将休假两周,倪征等四员速来准备”;“检方证据提完,倪鄂

由于检察工作繁重,向哲濬亟需要国内增派力量。吴桂来日”。

四位顾问,特别是倪征在审理过程中发挥了重大作用。向哲濬多次电陈他的卓越表现。由于倪征还兼任司法行政部刑事司司长,谢冠生部长曾要求倪回国履职,1947年5月7日向哲濬的电报中指出倪的重要性不可取代,希望司法部暂缓其回国。

5月底倪征工作告一段落后回国,6月2日向哲濬又致电王世杰:“倪首席顾问冬(指1947年5月31日——引用者注)晨乘美琪将军号首途返国。倪君在日成绩优异,极受推重。检方在国内尚有要公待办。已请准兼顾,乞饬协助。将来仍盼其东来,共肩重任。”以后倪征的确再度赴东京,并在向哲濬回国述职期间主持检察处工作。1948年4月25日向哲濬电称:“现值休庭听候宣判,拟于有日飞沪转京述职。处务派首席顾问倪征 代办。”

1948年7月,中国检察组仅留下三人,即向哲濬、倪征和秘书高文彬。当时盟军总部法律组组长卡朋特电请中国代表团推荐推事参加对西尾寿造、多田骏等战罪嫌犯审判,向哲濬于7月3日致电外交部,推荐“倪似为上项临时之理想推事人选”。

7月23日向哲濬再电外交部,续陈:“职曾于江(指1948年7月3日——引用者注)电陈明,并陈述个人意见,谓倪首席顾问似为理想推事人选……倪君在检方工作,成绩卓异,法学才识经验俱优,为各方所推重。”

向哲濬对高文彬也夸赞有加。高原为五位翻译之一,裘劭恒因病辞职后,向极力推荐高接任秘书。1947年4月3日他致电外交部:“本处秘书裘劭恒因病辞职,职曾转请照准,并请予就近以前经美国陆军部派在国际检察处服务期满亟宜回国之东吴大学法学士高文彬照补。久未奉批,诚恐邮呈遗失。查东条等已开始积极辩护,本处人少事繁,高君成绩优良,深资臂助。”这封电报既体惜年轻同事的困难,又表彰了年轻同事的成绩。

建议引渡A级战罪嫌疑犯

东京审判期间,国际检察局曾将28名被告以外的日本甲级战罪嫌犯释放。对此向哲濬非常不满,1 月21日致函国防部并转外交部司法行政部次长:“顷探悉久受羁押未经起诉之A级日本战罪嫌疑犯西尾寿造等约二十名已由季南检察长电华盛顿建议释放是项嫌疑犯。我国如拟引渡似应电华盛顿交涉。”函件后附上了20名拟引渡的名单。

1月29日他对记者发表谈话,建议中国政府将其中若干在中国犯下罪行者引渡到中国受审。中央社当日作了如下报道:“远东国际军事法庭中国检察官向哲濬声称:日本头号战罪嫌疑犯廿名自巢鸭监狱之可能释放,将不致影响中国政府引渡其中任何一人至中国国家法庭受审权利。……向氏继称,中国政府与人民对此事相当关切。……其中计有东条内阁中曾任商相,并为‘满洲国日本五个统治者’之一之岸信介,……渠深望中国政府对此有‘迅速之考虑’,并采取适当步骤,以使凡在中国犯有违反和平与人道罪之任何日人听从法律之制裁也。”

但是国内反应过于谨慎。外交部次长叶公超在向哲濬公函上批示:“洽司法行政部及国防部:我对名单中各犯何者欲留审或引渡,但必须有确切证据之准备,否则引渡后仍无结果。”

话虽不错,但并未深入收集证据,终而不了了之。向哲濬对美国不满,也对国民政府不满,东京审判结束后拒绝高官任命,恐怕这是原因之一。

及时致函澄清不实报道

东京审判期间,由于法庭采用的英美法体系程序复杂,各类卷宗浩如烟海,各同盟国代表又多有分歧意见,东京审判拖得很长。国人并不理解,普遍感到不耐烦。1948年1月初杭州市参议会首先具文呈蒋介石,认为远东国际法庭成立已有两载,对于日本战犯迄未有所处决,一旦事过境迁,恐将成为悬案。又对比德国战犯早经分别惩处,两相比较宽严迥异,因此敦促从速处决日本战犯。很快,浙江省的永嘉县、义乌县,长春市、福建省、台湾省参议会纷纷附议。

当时检察阶段正处于关键时期,向哲濬备感压力。而媒体的不实报道更让他们处于忍辱负重的境地。

1948年1月10日,上海《大陆报》《大美报》和《字林西报》等英文报刊登载一则报道:

【中央社东京九日电】关于廿五名甲级日战犯暴行罪证经国际军事法庭认可之三千七百份文件之照片中,仅有三十份系由中国供给。关于所有被告暴行中最重要部分之罪证,中国迄今只提出十七份。而其他盟国则有六百份之多。此十七份文件中,尚有若干无足重视者。例如其一只证明日军于侵陷湖南衡阳时宰杀二鸡及殴打三农民之事实。然据谓此文件即中国用以支持其控告日军于衡阳杀戮数万平民及无武装士兵之罪证。

1960年向哲濬携夫人周芳、长子向隆章(左上)、幼子向隆万摄于上海中山公园

向哲濬知道后极为震怒,不仅感到委屈,更认为是误导民众。除发电报简略陈述意见外,1月24日致函王世杰部长,详细驳斥中央社的不实报道:“查职及本处各员,既未接见任何记者,亦未发表上项谈话。该电讯前段所载提证件数一节,亦与事实绝对不符。当以东京上海重洋相隔,消息误传,予人以不良印象。职与本处各员个人之是非功过虽可不问,而事实上之真相则不可不明,国家之体面更不可不顾。”

信中,他陈述了主要四点:一、远东国际军事法庭自1946年5月开始审判,截至1947年年底为止,共接受证件3686件。其中2391件为检察方面所提出。这还没有包括倪征反驳阶段提出的部分证据。二、远东国际军事法庭成立时,国内复员未久,交通梗阻,调查困难。但经数月工作,各有关各机关的协助,搜集到有关日军暴行之证件已经很多。三、纽西兰国土未遭日军蹂躏,关于日军暴行的资料极少,它向法庭提出的资料,卷查仅有文件一件。四、法官应知案件未判决前,不得就案情对外发表意见。中央社所载法庭某法官与记者公开讨论案情,甚至推测将来或有不利于中国的判决,不甚合理。以上四点都可驳斥中央社的不实报道。

他也就中央社该报道的可能来源做了解释,指出中央社记者李嘉没有在约定时间前来采访,后来承认该稿是他所发。关于远东国际法庭中国检察处提证的消息,事先确未向检察处核实。内容实多谬误,他除当场表示歉意外,并承诺立即重新发稿,以资更正。

最后,他在信中表达了自己的责任感以及所承受的压力,可谓感人肺腑:“旋谨查职自奉命来此,办理检察事务,事繁人少,与在事各员,昕夕从公,未敢懈怠。远东国际法庭所采诉讼程序,大率仿效英美法系刑事案件,胥赖检察方面主动,审判方得顺利进行。本处各员,因职责綦重,莫不勤谨从事,去年十月下旬蒙钧部赐电嘉奖,同月月稍钧长适日,复蒙慰勉有加。职与本处各员,同深感奋。此次无端受人凭空指摘,远道传闻失实,难免引起各方误会。中央社记者虽允发稿更正,而消息来源既未查明,同人等咸感惴惴不安。经职劝勉再三,均仍照常努力工作。”

中国检察组既是非分明,又顾全大局;这封函件也是他们艰苦工作、成绩斐然的小结。中国检察官的贡献是有目共睹的。向哲濬到东京最早,回国最迟。面对责任和压力,他和同事如他所说“昕夕从公,未敢懈怠”。

从1948年11月4日至12日,向哲濬作为中国检察官,出庭聆听韦伯庭长宣读《判决书》。11月4日他致电外交部并转国防部:“远东国际军事法庭今晨开庭。由庭长宣读判词,十一国推事全体出席。检察官出席者有职及美英苏菲法等国代表。被告二十五名除平沼、白鸟、梅津三人因病缺席外,余均到庭。”

11月10日,即宣读判决前两天向哲濬向王世杰部长墨笔上书,预测判决结果:“就已宣读之部分而论,我检方之主张,庭上已予采纳。据此推测,元凶土肥原、板垣、松井、东条等多数被告,均可望判处死刑。自四月十六日辩论终结后,职与倪首席顾问等就检方提证而论,可能处死之被告有十四五名之多。庭上判断如何,数天后即可宣示。”

这封信函对“元凶土肥原、板垣、松井、东条等多数被告,均可望判处死刑”表达了欣慰之心情。这四名被告的确是侵略中国、沾满中国人民鲜血的元凶。另一方面,向哲濬和倪征预测“可能处死之被告有十四五名之多”却不准确,实际上判处死刑的只有七名,这也是向哲濬倪征对东京审判不满的一个重要方面。应当指出,此时中国法官梅汝璈已经知道量刑结果,说明中国代表严格遵循法庭的职业道德,检察官和法官决不通气;另外,也驳斥了“东京审判是胜者的审判,庭审不过是走过场”的谰言。

(作者为向哲濬之子,上海交通大学东京审判研究中心名誉主任、教授)

责任编辑 周峥嵘 杨之立