黔东南地区侗族村寨及建筑形态探讨

王帮福

(黔东南州建筑设计院贵州黔东南556000)

黔东南地区侗族村寨及建筑形态探讨

王帮福

(黔东南州建筑设计院贵州黔东南556000)

侗族文化历史悠久,建筑风格独具特色,因而越来越受到人们的广泛关注。本文主要对黔东南地区侗族村寨及建筑形态进行了探讨,介绍了黔东南地区侗族村寨与建筑分布特征,分析了黔东南侗族村寨建筑空间布局等方面的内容,希望对相关研究领域提供帮助。

黔东南地区;侗族村寨;建筑形态

黔东南地区的侗族建筑以鼓楼、风雨桥(花桥或廊桥)、吊脚楼(杆栏式居民)等建筑形式为主,是较高施工技术和装修、装饰水平的集中体现,特别是侗族居中的鼓楼,其建筑结构突破了我国古代楼塔建筑工艺与风格,是一种独特的建筑创造。同时,侗族房屋建筑和居住方式中还蕴含了中国特有的地域文化,具有较高的文化、历史及学术价值,因而加强对我国黔东南地区侗族村寨及建筑形态研究意义重大。

1 黔东南地区侗族概况

侗族是我国的一个少数民族,由于受到部族迁徙背景的影响,在其文化建立与发展,经历了一个碰撞、转化和逐渐融合的过程。随着历史的发展,侗族逐步发展成为了一个文化群落,具有独立性,这种特殊性不仅表现在日常生活、饮食习惯、服饰穿着等方面,还体现在空间形态——村寨和建筑的形态中[1]。

受到地理和历史等因素的影响,侗族人们大多聚居在我国贵州省的东南地区,而且侗族村寨和建筑形态基本上保留了本区域原有的文化特色。由于黔东南区域位于云贵高原的东坡地段,处于中低纬度带,具有季风性湿润气候特点,气候较为温和,夏无酷热,冬无严寒,阴雨天较多,雨量充沛,空气的湿度比较大。该地区的地形具有峰峦连绵、峻岭磅礴及深谷逶迤等特点,山岭被大量树木所覆盖,绿草如茵,侗族村寨的周围青竹成片,绿意浓郁。正是由黔东南这样的自然环境,加之侗族特有的民族文化,才使得侗族村寨别具一格,建筑形态具有其特殊性[2]。

2 黔东南地区侗族村寨与建筑分布特征

受历史因素影响,侗族主要是在集体迁徙基础上而逐步形成的一个村落集群,但各个自然村寨建立时间不同,有的村寨还从总村寨中分离出去,形成子村寨。无论是哪个宗族的村寨,在农业生产中依然采用自足的方式,对生态环境进行了较好的保护。

2.1侗族村寨环境山清水秀

侗族山寨依山傍水,环境秀丽,实际景色如田园诗中所描述一般,自然景色十分宜人。同时由于侗族人民对水有一种特别的崇敬之意,人畜用水分开设置。在风水习俗影响下,侗族村寨往往在山谷附近建设。在选址上,对水和树木都很讲究,体现出了侗族人们对大自然的崇拜与依赖。侗族人们大多希望在村寨周围栽种“吉树”,想要得到“风水林”的庇护,进而民族兴盛,身体安康。侗族人民经常还会在村寨附近举行一些祭祀活动,鼓楼和风雨桥等聚落物质形态就是侗族聚落民族文化精神的展现。

2.2侗族村寨具有自然衍生性

从总体上看,黔东南地区的侗族村寨布局并不是详细规划形成的,由于依山傍水,并处于河谷附近,很多建筑结构都是按照地形自由进行伸展,因而当地民居,从整体上鳞次栉比,具有自然衍生性,而且村寨内部的道路大都是根据日常生活需要而形成。遵循这种规律,在漫长的历史发展中,侗族村寨逐步形成了自然的、有序的及充满特色的自然风貌。对于侗族村寨的选址,人们的取食方式、文化信仰等都是其影响因素,进而使村寨形成了小聚居、大分散的特点。村寨一般都建设在河道两旁,沿着带状进行延伸,形成高密度的聚群。同时,侗族村寨还环抱平地川谷,进而也呈现出成组、成团的特色。另外,村寨建设还保持着近水朝河的原则,以便于防卫。

2.3村寨聚落具有内向封闭性

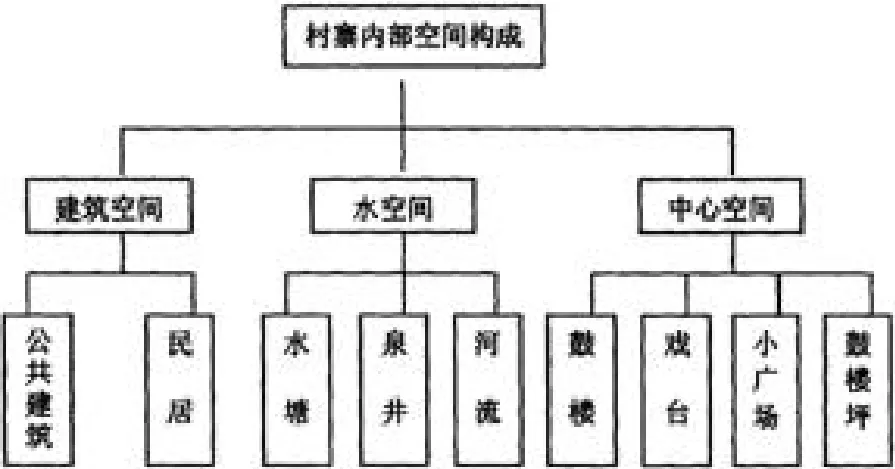

黔东南地区的侗族村落经过长时期的历史发展,在社会、经济和文化等因素的共同作用下,使其具有了特殊的形态,从整体上看,其呈现出了内向封闭性的结构特点,通常都是一村一寨,侗族村寨的内部空间构成如图1所示。

图1 村寨内部空间构成

村寨的建筑空间主要由民居和公共建筑所构成,呈现出了疏密有致的空间形态。大多数的村寨结构布局都较为密集,首尾相连,民居布局与河道或道路平行,或者依山势而上,顺势生长。民居木楼之间的街巷空间比较狭小,并且光线比较灰暗,但是对于戏台、鼓楼及风雨桥等建筑结构,其周围区域则比较开阔,并形成了数量众多的中心节点。水空间也是村寨的重要构成部分,并主要由“点”与“线”组成。水塘是水空间的重要体现,早期,水塘是为了消防而建设。由于村寨的建筑结构都是木质材料,而且首尾相连,一旦发生火灾,若得不到有效控制,将会殃及全寨,因而便在村寨中设置了水塘,不仅能够发挥灭火功能,还可以养鱼,以供观赏。大的成片的水塘凭自己所具有的“内聚”特点,能把周围的建筑连为一个整体,并使之有向心之感,从而形成团寨的副中心[3]。“线”型空间则体现在河流上,通常会在河流上设置形态不同的风雨桥,并与水中的倒影相得益彰,交相辉映,而临岸上的木楼二层则会形成骑楼,方便人们同行。

2.4文化内涵

侗族村寨的空间布局也体现出了一定的文化内涵,村寨布局紧凑,也与村落家族文化有关。由于资源相对短缺,侗族人们往往需要依靠宗族和家族的血缘组织来取得必要资源,从而得以生存。生产能力的发展不能满足人们的需要,在生产力水平较低的社会,人们需要依靠血缘关系,形成较强的向心力。另外,侗族子民在山中长大,对土地、大山有着浓厚的崇拜之情,把山林视作是养育自己的恩人,因而对自然环境的保护发自内心。侗寨格局是自发形成的,把“适应环境”和“顺其自然”作为了聚落发展的基本出发点,在这样观念认识的影响下,逐渐体现出了自然朴素观,对大自然和有关事务具有认同感。

3 黔东南侗族村寨建筑空间布局

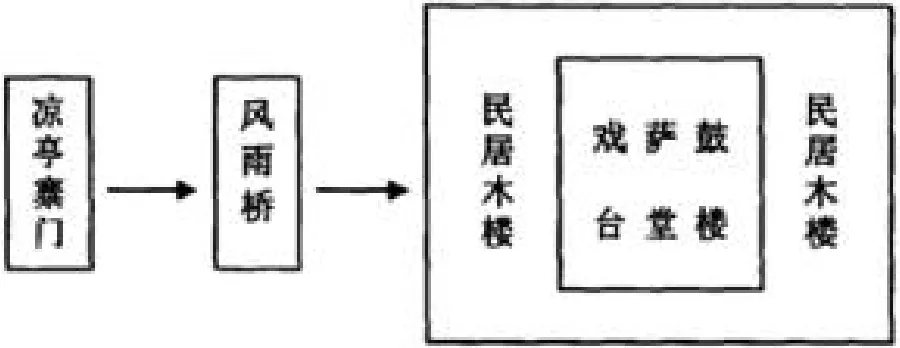

3.1建筑空间序列

由于受到自然环境和文化因素的影响,黔东南侗族建筑的空间布局具有其自身的特点,具体如图2所示。

图2 侗族建筑结构空间布局

3.2公共建筑空间工艺

凉亭、风雨桥、鼓楼、戏台和石雕等都是侗族公共建筑的代表,为了更好的对其空间布局、形态和文化价值进行研究,下文主要对部分公共建筑进行阐述与分析。

3.2.1凉亭

进入侗乡,当你正陶醉在美丽的山间景色时,一个个优美的凉亭就会出现在你的眼前,此时你就会不由自主的走进凉亭中进行休息,如果口渴,凉亭边清凉的泉水还会为你止渴。黔东南地区的凉亭一般以杉木为材料,在现代化的建筑中也会采用砖木结构,凉亭大小没有统一的规定,有的是用杉木皮覆顶,有的是用青瓦盖顶,凉亭上还会刻有飞禽和花草等图案,一般还会刻有“国泰民安”和“风调雨顺”等吉祥文字。在侗乡,凉亭是一个公益性设施,建设资金来源于村民捐款。凉亭长时间收到雨水的侵蚀,如果出现损坏,有人对主动献料和献工,对凉亭进行修复。

3.2.2风雨桥

风雨桥也被称为花桥或廊桥,是侗族的标志性建筑物之一,该建筑汇集了侗族建筑中众多技术工艺,花桥主要由桥体被华丽装饰后而得名[4]。风雨桥上部是长廊,下部是桥墩,这个木桥横跨溪河,成为了一种交通交通建筑,风雨桥不仅为人们出行提供了一个安全的交通工具,同时也成为了人们日常休憩、娱乐的场所,为人们的交流与沟通创造了条件。风雨桥通常都是由桥面、桥顶和桥墩组成。桥顶的样式种类繁多,有简洁版的两破屋顶,也有大气美丽的檐屋顶。总之,在风雨桥的建设过程中,侗族人们对绞尽脑汁对桥进行色合计与装饰,使其与众不同。3.2.3鼓楼

在侗族地区,鼓楼是村寨最重要建筑与标志的体现,在侗族历史上,鼓楼是经济、文化、艺术及社交交往等众多活动的中心[5]。鼓楼是侗族的文化载体,具有重要的文化意义与功能意义。鼓楼作为侗寨的标志之一,其功能与含义与汉族鼓楼有所不同,尽管鼓楼多在深山中建造,但是风格高雅,独树一帜,成为了我国民族文化和古代建筑遗产中的瑰宝。

4 结束语

侗族文化历史悠久,其建筑风格迥异,蕴含着不同的文化价值,因而我们要对黔东南地区侗族村寨及建筑有足够重视,不断对其进行研究。在现代化建筑施工中还不断借鉴侗族建筑工艺精华,提升现代建筑结构的文化特色与实用价值。同时我们注重对侗族文化的保护与传承,保持侗族村寨的生机与活力。

[1]解娟.黔东南侗族村寨建筑结构及细部研究[D].哈尔滨师范大学,2014,06(01):19~20.

[2]周振伦,张海.黔东南地区侗族村寨及建筑形态研究[D].四川大学,2013,06(01):13~14.

[3]祝家顺,王名顺.黔东南地区侗族村寨空间形态研究[D].西南交通大学,2012,09(01):11~12.

[4]唐洪刚.黔东南侗族民居的地域特质与现代启示[D].重庆大学,2013,10(01):13~14.

[5]石信怀.侗族建筑文化的瑰宝——鼓楼[J].重庆建筑大学学报,2012,13(09):17~18.

TU-86

A

1673-0038(2015)14-0017-02

2015-3-22

王帮福(1983-),男,畲族,贵州麻江人,工程师,本科,主要从事建筑设计工作。