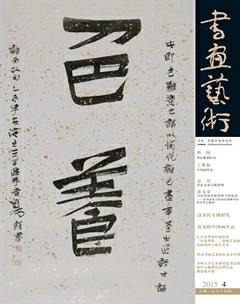

人淡如菊书意古雅

韩忠言

衡正安 1964年出生,江苏镇江人,毕业于山东大学,现工作于江苏省文联艺术部(负责人),国家一级美术师,中国文艺评论家协会理事,江苏省文艺评论家协会理事,中国书法家协会会员,江苏省青少年书画协会副理事长。出版《镇江古代书家研究》《衡正安书学论集》《书归何处》《书道千秋》《米芾书法全集》(故宫博物院组织编写,完成全部作品释文)、《金陵四家书法精品赏析》(主编)、《米芾研究》(合著)、《二王书法全集》(副主编)。发表论文近百篇。获第二届中国书法兰亭奖(理论奖),第九届中国文艺评论奖,首届江苏文艺紫金奖,第一、二届江苏省文艺奖。

近年来,衡正安先生学术成果硕著,不仅已出版了五六部专著,而且还参与了北京故宫博物院大型书法图书《米芾书法全集》和《王羲之王献之书法全集》的编撰工程,又连续获得全国、省文艺评论方面的几项大奖,这在江苏乃至全国书坛的同年龄中还是不多见的。在学术研究的同时,衡先生始终坚持书法创作、理论研究的“艺舟双楫”,均有相当的造诣。

欣赏和解读衡先生的书法作品,给人总体的感受是墨华氤氲,书香满纸,其古雅之质更是他追求的方向,其中,特别需要强调的是,由于他是一位学者型的书家,因此,其书作中所散发出来的“书卷之气”非常明显,这是当代书家中所少见的。陆游云:“功夫在诗外。”况周颐曰:“词外求词。”学书亦然。杨守敬《学书迩言》认为学书需“品高”“学高”,下笔才不落尘俗,有书卷之气。“古之大家,莫不备此,断未有胸无点墨而能超轶等伦者也。”衡先生有志学书,即循况氏“多读书”“谨避俗”“有襟抱”之言,加强人格修养,读书、治学、临池,心无旁骛。衡先生有晋人杜夷之风,“清虚冲淡,与俗异轨”。每于“人静簾垂,灯昏香直……湛怀息机……万缘俱寂……唯有小窗虚幌,笔床砚匣,一一在吾目前”之境,伸纸把笔,满纸墨香中,一种古意、饱读诗书的书卷之气弥漫其间,在浮躁的书坛更显弥足珍贵。

他从东汉隶书入手,广习秦汉碑刻,旁及简牍。并大量临习钟、张、二王、平原、山谷,直至王铎等法书名帖。对传统的学习,他注意不为古人所缚。临书时,如黄宾虹所说:“吸取笔意,不袭其貌。”读帖时,则重一“悟”字,“以心会其妙处”。如苏轼云:“但观古人行笔意耳”。他诸体皆善,唯专工隶、草、行,以隶驭行草。钟情篆籀气的高古之趣,透过斑驳石花和漫漶刀痕,洞悉古人醇厚笔意。汰去粗粝,渗入些许南宗情趣。不故为拙涩,笔势结构纯任自然而自有古意。从其隶书创作来看,总体以篆入隶。每字仅一二笔略有波势,多数线条浓黑重墨,略有渗化,显得圆厚滋润。泯去了点画起止处的蚕头雁尾,波磔挑脚,装饰铺排,以浓用拙。朴茂苍浑中蕴涵着飘逸天真,有秦简古意。草书创作一反隶书稳健、平和之态,呈跌宕起伏、丰富变化之姿,但有一种静境,这是其为人、为学、为心之使然。字形以端正为中,不求时尚之歪斜巧媚;章法以虚实结合、追求轻重的内在平衡;墨色强调变化,温润相间;线条力追古隶之厚重舒缓,唯此,少了时下之轻佻、浮华之态,多了几分坚实、沉稳之质,在当下是应该得到充分肯定和彰扬的。草书,则以隶入草。结体取势竖长,墨气浓重,中锋用笔。横画厚重,逆入平出;竖笔瘦劲,善于用曲。转折处道劲绵密。撇笔拖曳,长画荡漾,出锋峭利,收锋略顿,绵里裹针;捺笔短而重拙。一撇一捺,相映成趣。字与字间虽少牵丝连笔,而用笔和线条所表现出的流畅、遒美,使笔墨中的金石古雅之气贯畅于字里行间,更有一种独特的品质:在行、草书的流动、变化之中,呈现出一种安祥之态,这正是他初露个人书风之貌,对照时下俗书满天,真是难能可贵。

衡先生所言,书法只为砚边余事,但又需穷一生之精力。诚哉斯言,无怪乎古人有池水尽墨,退笔如山之语。衡先生正值盛年,可以期许,其必有更多精彩书作呈现在我们面前。衡先生是一个思者,一个传统文化滋养下的学者,他的忧患意识,更体现出传统文化人的担当和责任,这在当下的文化人中更多了几许敬佩之情。他不刻意做一个“书家”,或许正是他的高明之处,在时下的文化背景之下我们考量衡先生学术、学书、为人之历程、状态,或许给我们不少有益的启示。