组织信任修复策略及情境因素影响研究综述*

湖北第二师范学院经济与管理学院 张海涛 华中科技大学管理学院 龙立荣

一、引言

信任是一种心理状态,包含着基于对另外一方行为或意图的正向期望和对另一方的可接受性意愿(Rousseau et al.,1998)。作为经济全球化的结果,信任能为个人与企业带来巨大的利益,如有利于双方的合作,提高工作态度、组织承诺和绩效,容易出现新的组织模式。但是组织信任关系常常因为某些原因或组织本身的行为而被打断,如当雇员认为雇主违反了工作心理契约时,对雇主的信任就会下降(Morrison&Robinson,1997)。早期的研究经常假设信任很难修复,但是后来发现被破坏的信任是可以修复的,了解如何修复信任已变成了一个重要的管理问题。我国是个低信任的国家,信任修复比较困难,而转型时期,企业很多违背信任的行为发生,不利于良好的雇佣关系或品牌建设。因此迫切需要考虑文化的因素,采取有效的措施,探索信任修复的理论、机制和措施,从而为有效修复组织内部或组织之间的信任关系,在一定程度上为缓解“用工荒”做出贡献。对信任的研究以西方学者研究为主,中间经过一段沉寂期后,20世纪最后15年信任研究再度风声水起,西方学者们对信任修复(trust repair)的研究也日益感兴趣(如Lewicki,2006;Lewicki&Bunker,1996),从最初对修复策略的研究开始转向构建系统的信任修复模型,并逐步形成了三种不同的理论视角:一是基于归因视角,认为信任违背能够改变被伤害者(信任者)对行为者(被信任者)的目的和行为从正面到负面的归因,信任修复很大程度关注于修复那些归因到正面的程度;二是社会平衡的视角,这部分研究认为信任违背扰乱了社会平衡,信任修复的工作就是恢复平衡;三是对关系修复的一种结构化视角,有研究认为被打破的正向沟通和随后的负面沟通会影响结构化的关系环境,通过修复沟通环境即可修复信任,例如奖励正面沟通和不鼓励负面沟通的环境。

Kim等(2004)从被信任者(违背者)角度出发,认为组织信任修复是指被信任者在感知到信任破坏后,为使信任者的信心和信任倾向变得更积极而所作的努力,Kramer等(2010)提出信任修复是关注于被信任者利用信任者的弱点,追寻在未来修复信任者受到伤害的想法的一系列行为,而Tomlinson和Mayer(2009)则从信任者角度指出信任修复是指信任者受到被信任者伤害导致信任度下降后,信任者的信任意愿部分或全部地被修复的过程。Kim和Kramer等从被信任者视角提出了组织信任修复的定义,而Tomlinson等则从信任者视角提出组织信任修复定义,但是信任修复是双方互动的过程,不仅关系到被信任者修复策略的有效性,同时也关系到到信任者对被信任者和修复策略的可接受意愿。因此,对于组织信任修复的定义到底从哪个视角进行界定还存在一定的争议。本文试图通过上述信任修复的三种理论视角,系统梳理国内外组织信任修复文献,进一步明确组织信任修复策略以及情境影响因素,以期推动国内对组织信任修复的研究。

二、组织信任修复的定义和策略

信任一般被认为是工作关系的重要基础,当信任违背发生时,这种基础迅速消失,从而阻碍了工作关系中的相互支持和信息分享(Bies&Tripp,1996),因此需要修复信任。成功的信任修复不仅取决于信任者接受被信任者信任修复行为的意愿,而且还取决于被信任者(违背者)各自为修复信任所采取的策略,包括语言修复策略和行为修复策略。例如2005年肯德基的苏丹红危机出现后,肯德基所属百胜餐饮公司要求全国所有肯德基餐厅停止售卖新奥尔良烤翅和新奥尔良鸡腿堡两种产品,同时启动内部流程妥善处理并销毁所有剩余调料,防止问题调料回流到消费渠道,并通过媒体和餐厅发布中国肯德基“有关苏丹红(一号)问题的声明”,向公众道歉。可见,百胜公司为恢复公众对肯德基产品的信任,采用了行为修复策略和“道歉”的语言修复策略。根据Dirks等人(2009)提出的三种理论视角,本文认为语言修复策略可以从“归因”的视角来进行解释,行为修复策略分为直接行为修复策略和间接行为修复策略,直接行为修复策略可从“社会平衡”的视角来进行解释,而间接行为修复策略可从“结构化”的视角进行解释,根据以往文献研究,将从不同视角阐述各种信任修复策略。

(一)语言修复策略 迄今为止,国外大部分组织信任修复研究关注于语言策略对信任的修复,涉及到信任违背发生之后的反应,如解释、道歉等。根据Dirks等(2009)的分类,道歉、解释、否认等可以从“归因”的视角来解释,但是否把违背结果归因于个人、他人或者情境等,不同的语言策略表现不一样。

(1)道歉(apologize)。道歉是一种承认责任并为信任违背表示遗憾的陈述,因此道歉是一种弥补性交流,相对于否认、找借口等而言是一种事实承认(Cody&Mclaughlin;Schonbach,1985),表达了遗憾(Hale,1987;Schlenker&Darby,1981),同时愿意承担事件的责任(Conlon&Murray,1996)。根据承担责任的大小和归因方式的差异,道歉可以分为内部归因型道歉与外部归因型道歉两种。内部归因型道歉是指信任违背者表达出为信任违背感到内疚,并愿意对此承担全部责任的陈述,是一种个人归因。如包含着悔恨表达和承诺克制的道歉就是内部归因主导道歉,它会显示违背者试图避免重复类似的行为(Scher&Darley,1997)。外部归因型道歉是指信任违背者认为自己虽然对信任违背承担着部分责任,但同时也指出信任违背的出现与他人或环境中的其他因素有关,是一种情境归因。根据以往文献,有研究认为道歉比不道歉的信任修复效果好,因为它表达了悔恨和降低了信任者认为今后再受到伤害的可能性。不过也有研究表明道歉将使信任违背的负面结果难以改善,因为它隐含着承认有罪(Riordan et al.,1983)。根据成本与收益理论,收益大于成本的预期是人们行为的基本出发点,道歉的有效性取决这种反应方式的效益(潜在的补救)大于成本(承认有罪)的程度,收益越大于成本,道歉的修复有效性就会越高。因此当学者们认为道歉对信任修复有正面作用时,实际上归因为收益大于成本,反之亦然。可见从表面上看由于学者的出发点不同,导致了学者们研究道歉对信任修复的影响效果得到相互矛盾的结论(Kim et al.,2006)。道歉的信任修复效果不仅受到研究者成本收益权衡的影响,可能还会受到其它一些因素的影响。如Schweitzer等人(2006)认为道歉没有促使信任修复更好,有学者进一步分析认为Schweitzer等人得到道歉作用不明显的结论,归因为可能没有控制宽恕倾向这一变量(张正林,庄贵军,2010)。还有一些研究认为道歉的内容、态度等因素也会对信任修复的效果产生一定影响:如从道歉态度上讲,表达出诚意的道歉比没有诚意的道歉效果更好;从道歉与事实的关系上讲,违背者的道歉如果被随后的事实证明确实有罪,那么比最终证明违背者无罪的道歉信任修复效果更好;从道歉内容来说,内部归因型道歉(勇于承担责任)要比外部归因型道歉信任修复效果更好。但是有学者对此提出质疑,认为归因性的道歉效果不仅受到以上因素影响,还要受到违背类型的影响。有学者发现当基于能力原因导致信任违背时,内部归因型道歉比归咎于外部归因型道歉信任修复更好;但基于诚信原因导致违背时,外部归因型道歉比内部归因型道歉信任修复效果更好(Kim et al.,2006)。可以看出,早期对道歉的信任修复效果研究得到了相互矛盾的结论,而后期的研究则在寻找影响信任修复效果的归因,结果发现道歉对信任修复的效果主要归因为违背类型和关注于无辜或有罪事实的有效性影响。

(2)否认(deny)。根据Kim等(2006)提出的模型,当你承认做过有问题的行为时,就需要道歉;否则就要采取否认的反应策略(Kim et al.,2006)。否认分为直接否认与间接否认两种类型,直接否认是指信任违背者认为信任者所提出的信任违背事实或原因是虚假的,并直接对其予以否认;间接否认则是指信任违背者通过指出是其他人造成了信任违背以间接否认信任者提出的信任违背事实或原因(陈阅,时勘,罗东霞,2010)。根据成本与收益理论,否认的有效性取决于这种反应的收益(不承认有罪)大于成本(很低的补救可能性)的程度,收益越大于成本,否认的修复有效性就会越高。因此,当收益大于成本时,否认就会是对信任修复的一种有效反应(Signal,1988),反之,则是一种负面反应。但是有学者认为否认是一种“平衡”反应,收益可能与成本相等,如Ferrin等(2007)认为否认一方面拒绝了行为过失,增加了信任方对被指责方怀疑的不确定性,另一方面这种效应又被没有表达在未来避免犯类似错误的意图所平衡。所以否认的信任修复效果到底如何,到底受到哪些因素影响,学者们对此又进行了深入探讨。有些学者认为否认的修复效果好坏可以归因到违背类型的影响:如对因诚信原因而导致的信任违背,否认的反应方式优于道歉;而基于能力类型的信任违背,道歉优于否认。也就是说当被违背者发现违背者是由于能力不足原因(如组织资金匮乏)导致信任违背的时候,违背者的道歉比否认策略的信任修复效果更好,反之因为诚信原因(如组织不讲信用)而导致的信任违背,否认比道歉修复效果更好。从以往研究可以看出对否认的研究往往会与道歉联系起来,现有研究发现否认的修复效果受到违背类型的调节,但是否认方式是否还会受到其它一些因素的影响还不得而知。

(3)找借口(excuse)。大部分学者研究道歉和否认策略,但是也有学者对其它的语言修复策略进行了研究,如找借口。找借口是有目的的把负面结果的归因与个人相关的程度减少的过程,它试图把负面结果归因从个人转移到外部因素(Weiner et al.,1991),减少个人对负面事件的责任(Bies,1987)。一般来说,越信服的找借口越能使违背者受到仁慈的对待(Health et al.,2003),信任修复效果可能会越好。根据韦纳的归因理论,当找借口能减少内部性、可控性和稳定性归因,将修复信任或者能减少(信任者)对结果的负面感知(Weiner,1992)。

第一,内部归因和外部归因。根据弗里茨.海德(1958)的分类,把归因分为内部和外部归因。学者们研究发现外部归因的找借口往往要比内部归因的找借口效果要好,因为外部归因的借口能够使人们认为当时的决策是必要的和无法避免的,找借口的理由越充分,接受者将会越觉得先前出现的问题事件是唯一发生的结果(Shaw et al.,2003),找借口的效果可能会越好。有学者对外部归因找借口的内在机制进行了更深入地探讨,如Weiner(1985)基于社会印象管理理论,从认知视角出发认为找借口把失败的原因归因为外部能够有效保护失败者的自尊和自我价值,减少内疚和羞愧感。后来Weiner等人(1987)又提出不同看法,认为失败者并不是有意识地知道真相而故意归咎于外部,基于朴素情绪理论(naive theories of emotion),他们提出失败者归咎为外部的原因主要是一种习惯性地自我心理保护和避免自身受到负面情绪影响。不过Weiner等人也承认在某些场合,这两种视角互为补充要比单独的解释效果要好(Weiner et al.,1987),但在另外某些场合这两种视角的解释可能会得到矛盾的预测。从以上可以看出,外部归因找借口的效果往往优于内部归因的找借口,但是内部归因的找借口与外部归因的效果比较还可能受到其它因素影响,如这些内部归因是不可控的。

第二,可控性归因。一个负面结果是不可控制的借口能够减轻愤怒(Weiner,2001),有助于修复信任。反之负面结果是可控制的借口有可能引起不良反应,对减轻愤怒起到阻碍作用(Yirmiya&Weiner,1986),因此找借口往往试图展示行为者真正的目的或者原来的意愿被他/她不能承担责任(不可控)的外部力量所干扰(Scott&Lyman,1968)。Weiner等人(1987)研究也认为内部归因和可控性归因的找借口以及包括有目的找借口都会激起愤怒,因此人为地减少控制和有意图的归因感知将会减少愤怒反应。他们以能力和努力程度的归因影响为例进行了说明,当别人对于失败者为什么失败进行归因时,努力程度不够作为一种负面评价相对于能力归因更能引起愤怒,这是因为努力的成本是可以控制和有意图的,而能力是无法控制和非故意的,即使这些归因都属于内部归因。

第三,稳定性归因。以往大量文献证明稳定性感知的变化会引起对事件在未来再发生可能性的感知变化(Weiner,1986),因此稳定性归因也被考虑在找借口的框架中(Weiner et al.,1991)。当把负面结果的出现归因于某种影响因素时,当这种因素存在越稳定,信任者就会感到负面结果在未来重复发生的可能性会很高,违背者找借口的影响效力就会越小,信任修复效果就会越差。

可见,当找借口呈现出外部归因、不可控和不稳定性归因的特征时,它的信任修复效果相对于其它几种特征组合可能会更好。

(4)正当化(justification)。有学者认为正当化与找借口是解释(explanation、accounts)的两种类型(Scott&Lyman,1968),都是承认了不幸的事实(Weiner et al.,1991)。因此学者们往往把这两者对比来进行研究,从归因视角而言,找借口是外部归因(外部归因多于内部归因),而道歉和正当化代表着内部归因(内部归因多于外部归因)(Crant&Bateman,1993);从内涵来说,找借口是决策者承认产生负面结果的过程中,自己的行为是不理想任,把失败原因归结为外部因素和环境影响,是一种减轻罪责声明(Sitkin&Bies,1993);而正当化是决策者承认自己有责任,但是通过指明自己的行为对上级的目标实现有帮助而否认行为是不合适宜的(John et al.,2003),是一种免责声明(Sitkin&Bies,1993)。基于此,Tomlinson和Mayer(2009)把正当化定义为被信任者对某一消极行为结果做出积极或正面的解释,从而证明该行为是正当、合理的,并且是符合道德规范和标准的,即正当化是把消极行为描述为更少程度讨厌或正面行为的一种尝试(Scott&Lyman,1968)。根据费斯廷格社会比较理论,正当化呼吁要求更多的权力、思想、标准或者忠诚,才能今后通过类似的行为取得正面结果而不是负面结果(Shaw et al.,2003)。Conlon和Murray(1996)通过举例解释了正当化,如披萨生产厂商调查研究发现大部分人喜欢一种辣的、独特的口味,但是有小部分消费者(抱怨者)不喜欢这种口味,企业正当化的解释是:企业这样做的原因就是要满足大部分消费者需求,而不可能面面俱到,即认为自身这种做法是合理的(Conlon et al.,1996)。由于正当化的解释往往比同一结果的不解释能带来更高的公平感(Bies&Shapiro,1987),因此信任修复的效果可能会更好。

(5)承诺(promise)。根据戈夫曼50年代提出的印象管理理论,承诺是代表着一种被设计为对未来行为有正向意图的自信的印象管理策略。因此,承诺能使信任者把违背者归因为是可信赖的,能明显加快信任修复过程,如承担责任和改变未来行为的承诺能导致更高的信任感(Ho&Weigelt,2002)。不过采取欺骗手段导致信任违背之后的承诺相对于没有欺骗后的承诺而言,降低了信任者对违背者是可信赖的主观认知,延缓了信任修复过程,导致修复的难度增加。但是有学者认为从长期而言,值得信任的行为与带有承诺的信任行为对信任恢复效果是一样的。

(6)沉默(reticence)。沉默这一语言策略被关注较少,仅Ferrin等人(2007)对沉默做过研究,他们把沉默定义为一种违背方不能确定或者不能否定指控真实性的一种状态,可以作为违背者对信任违背后的一种反应策略。由于沉默意味着对信任违背不回应,对信任违背不回应代表着违背者内心不是很愧疚或者根本不打算修复信任,因此愈让信任者归因为违背者没有诚意去修复信任,从而导致沉默的信任修复效果不佳。

(二)行为修复策略 在已有的信任修复研究当中,很多研究把道歉、否认和其它的语言策略作为修复信任的方法。但是这些方法作为“便宜的说话”应该被摈弃,因为信任者可能想要比仅仅言语表达更实在的东西,如让违背者为过去行为买单或面对着对未来行动的真正限制(Dirks et al.,2005)。因此,有一些信任修复研究特别关注于实质性的行为修复策略,而不是语言修复策略。

(1)直接行为修复策略。社会平衡理论认为,信任违背扰乱了社会平衡,破坏了社会秩序。因此,信任修复的工作就是要恢复平衡。修复包括关系中平衡重建的社会过程,为了修复关系,可以通过重建双方相近的立场和通过不同的流程确定控制他们的规则(Goffman,1967),类似的流程包括惩罚、赎罪等,不难看出,这些流程都是与信任双方直接相关的行为修复策略(Dirks et al.,2005),简称为直接行为修复策略。

第一,赎罪(penance)。在违背发生后,违背者有时候期望为信任违背支付一定的罚金或其它成本,当违背者主动承担时被认为是一种赎罪,当强加于违背者时被认为是一种惩罚(Dirks et al.,2005)。显然,惩罚是无意的被强制赔偿,赎罪是有意的主动性赔偿,有研究证明赔偿的修复效果会受到违背者意图是有意还是无意的影响(Darley&Pittman,2003),因此惩罚和赎罪可能是两种效果不同的直接行为修复策略。一般来说,赎罪表明违背者存有内疚感,必须承担责任并采取适宜的自我惩罚措施去补偿被伤害者所遭受到的损失(Cropanzano,Goldman,&Folger,2003),去恢复双方之间的某种平衡。根据Lewicki等人(2005)的研究,单纯的赎罪策略从信任者(被伤害者)角度而言确实能够有效促进信任修复过程。Bottom等(2002)也发现单独的赎罪能加强合作(信任增加的结果),他们同时发现小额赔款的赎罪和大额赔款的赎罪对关系修复的效果是一样的。不过有学者对此持不同意见,Desmet等人(2011)认为加大赔款的力度有利于表达出良好意愿,更有利于合作与妥协(Cremer,2002,2004),从而可以增加信任修复的效果。从赎罪方式与其它修复策略的交互作用上来看,Bottom等人(2002)认为道歉、赎罪和宽恕对关系修复是必要的,如果他们中的任何一个缺失,关系都是不平衡的、易碎的和面临死亡的危险。他们研究也发现通过道歉,以赎罪作为补充的修复策略比单独的道歉对信任修复更有效。Bottom等人对以道歉或否认为主、赎罪为辅的修复策略进行了深入研究,但是并没有对以赎罪为主、道歉为辅的修复策略进行研究,而且他们的研究也没有深入探讨能够解释这些方式的内在机理。

Dirks等(2005)通过对赎罪的行为修复策略研究回答了以上问题,他们进行了两项分研究:第一项研究发现赎罪确实能在违背发生后修复信任;其次,赎罪通过后悔感知而不是预防感知来修复信任;第二项研究考虑到很少有研究把语言修复策略和实际行为策略结合起来,不有利于对信任修复的理解。因此,第二项子研究在第一项研究基础上,探讨了道歉和赎罪结合的方式以后悔感知为中介变量,在能力类型(诚信或能力)的调节下对信任修复的影响,结果发现当基于能力类型违背时,被信任者修复信任的有效性取决于信任者把被信任者的努力认为有多大后悔的程度,即信任者感知到被信任者越后悔,被信任者的努力就越有成效,反之亦然。同时,Dirks等人的研究也发现:增加行为策略到非行为修复策略中去(如先让失信者道歉,再辅之以赎罪)与增加非行为方式到行为方式中(如先赎罪,再让他们道歉)对信任修复效果的影响没有明显差异。Dirks等人(2005)的研究结果解决了Bottom等人没有关注的问题,即说明了以赎罪为主、道歉为辅的修复策略与以道歉为主、赎罪为辅的修复策略对信任修复的效果没有明显差异,同时提出了内在的认知修复机制(从信任者视角出发):包括后悔感知与预防感知的中介机制以及正直违背和能力违背的调节机制。

第二,惩罚(punishment)。惩罚作为一种关系修复策略,往往出现在公平理论文献研究中,因为修复是理解公平含义的一个重要部分(Umbreit,1989)。在Umbreit对入室盗窃受害者的研究中,惩罚定义为盗窃者(违背者)被监禁,不过惩罚手段很少被入室盗窃受害者关注,因为宽恕比惩罚和报复更容易让人觉得是对个人过错的一种可接受和公平的反应(Bradfield&Aquino,1999)。可见,惩罚作为一种强迫性赔偿,往往很难让人接受,因此惩罚往往由授权的第三方执行(Peachey,1989)。这也正好解释了赔偿和惩罚的区别,如一个小偷最后被抓住,将会赔偿失主的所有财物损失,但是适宜的惩罚一定要通过司法系统(第三方)来进行,赔偿力度要和犯罪的不道德程度相匹配(Darley&Pittman,2003)。总而言之,惩罚发出了行为不可接受和必须付出代价的信号(Gillespie&Dietz,2009),在高利害关系的情势下,通过惩罚可以阻止对方从事破坏双方关系的活动,甚至可以作为重建信任关系的一种尝试(Lindskold,1978)。因为惩罚提供了关系生存的基础,人们可以开始尝试建立信任(Dirks,Lewicki&Zaheer,2009),恢复双方关系平衡,从这方面来说惩罚不良企业确实有利于企业和员工以及企业之间的信任修复。总而言之,直接行为修复策略作用的对象是信任者或者被信任者,而不是其它事物,但是也有研究试图通过某些行为去改变信任者或被信任者所处的环境,继而间接影响信任双方的感知,从而对违背后的组织信任进行修复。

(2)间接行为修复策略。结构化理论认为,导致负面沟通上升、正面沟通下降的信任违背能够被不鼓励负面沟通和鼓励正面沟通的结构化环境所修复,结构化环境的因素包括系统与流程的变化,结构的不合理或结构太复杂,工作职责与权力的不匹配等。通过改变导致信任违背的结构化环境,可以阻止和减少未来违背的可能性,改变的方法有合法的纠正措施(激励、监管,合同,控制)、社会结构化等。事实上结构化的理论体现着抵押的思想,当改变信任者和被信任者所处的结构环境时,如果被信任者会被外部约束,当他们知道违规存在一定风险损失时,违背的动机就会大为降低,换句话说,就是相当于抵押某些有价值“物品”出去,如果违约,这些“物品”就会失掉。不少学者对此进行了探索,其中比较有代表性的是Nakayachi和Watabe(2005)所进行的实验研究,通过监管和自我约束策略研究抵押对信任修复的影响。他们认为早期研究并没有明确提出抵押对信任提高的影响,但是某些研究可以用抵押的观点来进行解释,比如Slovic(1993)研究认为提高对核能发电厂信任的唯一影响事实是:由当地市民和环境学家们成立的监督委员会,如果他们认为核能发电是不安全的,那么他们有合法的权利去关掉它。事实上,公众的委托授权实际上体现着抵押的思想,因为这种委托提高了发电厂行为的诚实性和与公众合作的动机。Nakayachi和Ohnuma(2003)也认为当环境管理部门能促进信息公开和接受防止欺骗的监督和约束时,能够有效提高公众的信任感,这种接受性降低了不慎重管理和欺骗公众的动机。Nakayachi和Watabe(2005)认为,企业责任的典型抵押策略是接受监督和自我约束,但是强加的监督和约束规则并不会一直提高公众信任。而自愿抵押能增加信任。对于这样的结果,Nakayachi和Watabe(2005)并没有具体解释。而Dirks等人(2005)的研究则部分回答了Nakayachi等人的结论所产生原因,即自愿抵押能增加信任的原因有两条:一是从经济学角度分析,是抵押对不可靠行为提供了阻碍,部分地防止被信任者从事违反信任的行为;二是抵押为信任者提供了有关被信任者后悔的信息,Dirks等认为更有可能是第二条原因导致自愿抵押加强了信任,即自愿抵押通过监管和自我约束的策略可以有效修复信任。不过有些信任修复研究对此得到不同结论,如Sitkin和Roth(1993)认为合法的解决措施对信任修复是无效的。因此外部合法的监管与激励措施是否能提高信任度存在一定的争议。

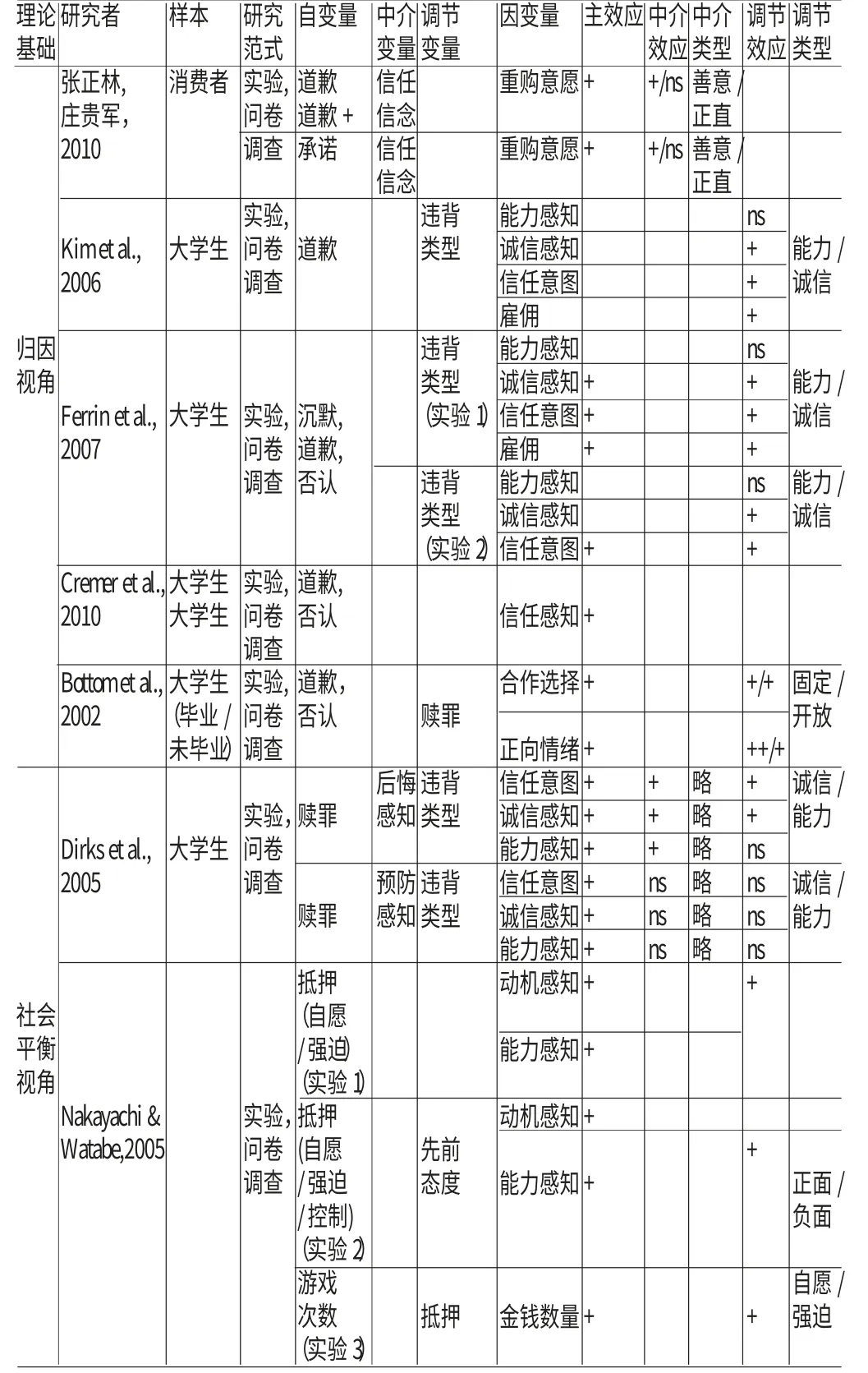

根据有关文献资料,对组织信任修复策略的实证研究进行了汇总,如表1所示。

三、影响组织信任修复的情境因素研究

在对组织信任修复的过程当中,信任修复效果不仅受到双方语言修复策略和行为修复策略的影响,还会受到各种情境因素的影响,如信任者和被信任者的个性特点、组织特点(如企业文化、行业特点等)、双方的关系(如上下级、同事关系等)、社会背景等,不同学者进行了有关研究。如Gillespie和Dietz(2009)提出内部组件(即领导和管理实践,文化、战略,结构和流程)和外部环境(即外部治理和监管,声誉)可以通过互动活动,影响组织员工的信任感。Lount等人认为不同学者研究道歉对信任修复的影响,得到相反结论的最主要原因是因为信任破坏具有时间性(Lount et al.,2007),即时间性会影响信任修复的结果。基于此,本文将从个体层面、组织层面和环境层面三个层面分别阐述组织信任修复的影响因素研究。

(一)个体层面 从个体来说,情感在理解信任是如何变化方面是一个关键考虑,许多学者对此进行了研究(Tomlinson&Mayer,2009)。Williams(2001)认为情感反应将会影响到他们如何评价他们忠诚和信任别人的感觉,特别是负面情感也会影响到信任评估(Dunn&Schweitzer,2005)。情感反应一般包括愤怒、失望和喜悦等,这些情感从因果归因的角度而言,会影响到随后的信任和可信赖性(Tomlinson&Mayer,2009)。因此,对于组织间以及组织和员工间的信任关系来说,个人作为组织的代言人,在信任违背后与员工间的情感反应,都会在一定程度上影响到双方信任的变化,从而最终影响组织信任修复的效果。

表1 组织信任修复策略实证研究汇总

(二)组织层面 从组织层面来讲,组织文化、战略、结构、流程、领导和管理实践或者正向、或者负向影响员工对组织的信任感(Gillespie&Dietz,2009)。因此当信任违背发生后,这些因素通过对信任的影响会干扰组织信任修复的效果。

(1)领导、管理实践与信任修复。通过一定的权力和责任,地位较高领导(Leadership)的行为能够直接影响员工对组织的信任度,这是因为如果员工不信任他们的直接领导,就会扩大为对组织的不信任(Kouzes&Posner,2002)。管理实践(Management practices)指的是管理者进行日常商业活动的行为,它的目标是通过合作、沟通、控制、计划人员的使用、资金和资源去实现组织的稳定和有序发展,典型的管理实践活动包括进行绩效和业务反馈、鼓励和监督个人与团队目标设定等(Isaksen et al.,2001)。Dickson等认为通过管理实践活动,各个层次上的管理者可能会通过他们自己的角色行为发出员工期望的信号:包括不可靠行为或者不道德行为被容忍,甚至沉默被鼓励(Gillespie&Dietz,2009),从而促使员工形成一种认知:即组织鼓励不信任行为,造成员工今后从事不信任行为的概率增加,导致组织信任违背增加和信任修复的难度增加。

(2)文化、氛围与信任修复。组织文化是在实现组织目标的过程中对个人、群体及团队之间往来与合作构成影响的一组共有的价值观、规范、行为准则及期望(Jones&George,2007)。而工作场所气氛则会影响到心理图式和员工对组织行为和事件共同诠释的发展(Schein,1990),根据Nooteboom(2002)的说法,员工对组织的信任来自于他们共享的信仰、价值观和规范。因此,组织文化和氛围可能会影响到组织信任的变化和修复。

(3)战略与信任修复。从某种意义上讲,所谓组织战略就是企业为了获取与组织目标以及使命相契合的经营成果而制定的高层管理计划(Wright et al.,1992)。它包括财务战略、营运战略、人力资源战略,决定了工作部门的目标、资源、预算、制度和流程,并依次对员工发出组织期望行为和体现组织真正价值及优先考虑重点的信号(Burke&Litwin,1992)。战略代表了组织对它的利益相关者是否诚信和善行的行为意图,一些明显的组织失败包含着等同于无能力的“做事过头”战略或者忽略了某些利益相关者的战略,这都削弱了组织的可信性(Gillespie&Dietz,2009),减少了公众和组织内员工对于它的信任度,组织信任违背后的信任修复难度会更大。

(4)结构、制度、流程与信任修复。结构、制度、流程设置了可接受行为范围,通过安排角色、对在职者期望和限制自由行为等方式灌输和控制组织成员的(不)信任感(Perrone et al.,2003)。相反,一些心不在焉、不清晰和未使用过的安排能促进员工不胜任和不诚实行为的发生,在这种结构方式下,制度和流程能够强有力地影响组织信任(Gillespie&Dietz,2009),对组织信任修复的过程和结果产生影响。

(三)环境层面 从环境层面有如下三个方面的研究:

(1)外部监管与信任修复。外部监管主要指外部管理机构和制度的监管,而基于制度的信任模式包括来自于政府、专业机构、商业机构和行业网络的法律和管理机制(Ring et al.,1992),这种制度环境可能缺乏足够的约束机制或者可能包含机会和使当事人从事不信任行为的激励(Gillespie&Dietz,2009),削弱了当事人双方信任的基础,影响了初始信任以及信任违背后的信任修复。

(2)社会声誉与信任修复。组织的社会声誉很大一部分来自于它的产品和服务、商标名气和组织在行业及利益相关者网络中的地位(Klein,1997)。组织的产品质量和服务等因素将使组织在公众中树立一定的名声,如果公众对产品和服务不满意将会减弱员工对组织的信任度(Gillespie&Dietz,2009),一旦发生信任违背,破坏的组织信任就会很难得到修复。

综合前人研究观点,整理信任修复过程模型如图1。

图1 信任修复过程模型

尽管前人做了很多相关的研究,但是对信任违背的了解(Zucker,1986) 和如何应对它们仍然受到限制(Bell,2002),存在着很多研究不足,具体如下:一是组织信任修复概念还没完全界定,仅有几名学者探索性地提出概念,要么从信任者视角,要么从被信任者视角提出概念,还没有一个学术界公认的定义。组织信任修复是关系到信任双方的事情,没有双方的配合,组织信任修复效果可能会大打折扣。因此,今后开展信任修复研究首先要对组织信任修复概念进行明确的界定。二是信任修复是信任者和被信任者双方的事情,信任者的态度和行为也会影响到被信任者的修复努力程度,最终会影响修复结果。遗憾的是这方面的研究比较缺乏,已有的研究也主要关注于在信任违背后的被信任者反应,忽略了对信任违背后的信任者反应。因此今后的研究不仅要关注被信任者的情感和行为反应,也要关注于信任者接受被信任者修复努力的程度和行为反应,如信任者的“宽恕”程度。三是研究者更多关注于信任遭到破坏后被信任者的语言反应策略,如道歉、否认等,这些修复策略主要改变人的认知,考虑情感和行为因素较少。而实际上信任修复是动态发展的,初始信任修复主要是认知上的,而在后续的时间内受害方(信任者)却可以通过行动来观察过错方(被信任者),形成稳定而持久的态度,因此语言策略与行为修复策略的结合甚至单纯的行为修复策略可能会更有效修复双方合作关系,但是类似研究不多。因此,今后的信任修复研究可以更多地关注于行动反应与语言反应相结合的信任修复策略。四是目前对信任修复的研究主要集中在信任修复策略有效性上面,如基于不同违背类型的道歉影响作用不同。但是在发生信任违背后,信任双方的个性特点,双方的关系、组织系统等情境因素对于信任修复会有什么影响?这些影响对初始信任修复和长期信任修复会有什么作用?是调节还是中介?遗憾的是类似研究不多,而且学者们也只是仅仅提出了一些影响信任修复的情境因素,但是并没有深入研究它们的作用机制。五是信任修复的本土研究。当前大部分信任修复研究是由国外学者在西方背景下研究的结果,而国内对信任修复的本土研究很少,由于我国是个低信任的国家,如何考虑我国的历史和文化因素,如“关系”和“面子”,因此构建符合我国文化和现实国情的信任修复模型需要展开研究。六是时间对于信任修复的影响作用。信任修复是动态发展的,包括信任破坏后反应的时间性对信任修复结果的影响、信任修复结果是否会随时间的流逝发生明显的变化等(如是否变得更脆弱还是得到加强?),已有研究都是横截面研究,纵向研究不多,这些都有待于今后学者的探讨。七是信任者与被信任者的关系。国外大部分研究采用实验方法,如请几百名学生观看一段有关信任破坏的录像,然后请大学生(信任者)对录像中被信任者(破坏者)的反应(如道歉、否认等)进行评价,针对不同违背类型和反应方式,探讨信任者的信任程度是否有所区别。这里信任者和被信任者完全是陌生人或者关系很浅,是一种特殊的人际关系和信任范式,外部效度很低,说服力不强。因此,考虑到研究的科学性,今后的研究要以实际研究对象为主,如实地调查企业员工。八是信任修复过程研究。在信任修复文献中信任复原的过程是一个被忽视的领域,信任修复过程是不恰当行为被纠正、受害者权利得到恢复和有利于信任修复环境再造的过程,是很关键的过程,但是目前相关研究较少,因此也应该是今后关注的一个重点。

[1]Dirks K.T and Ferrin D.L.Trust in Leadership:Meta-analytic findings and implications for organizational research.Journal of Applied Psychology,2002.

[2]Kramer R.M.Trust and distrust in organizations:Emerging perspectives,enduring questions.Annual Review of Psychology,1999.

[3]Tyler T.R.and Kramer R.M.Whither trust?In R.M.Kramer&T.R.Tyler(Eds.),Trust in organizations:Frontiers of theory and research.Thousand Oaks,CA:Sage,1996.

[4]Dirks K.T and D.L Ferrin.The role of trust in organizational settings.Organization Science,2001.

[5]Schweitzer M.E,J.C Hershey and E.T.Bradlow.Promises and lies:Restoring violated trust.Behavior Human Decision Processes Forthcoming,2005.

[6]Bottom W.P,Gibson K.,Daniels S.and Murnighan J.K.When talk is not cheap:Substantive penance and expressions of intent in the reestablishment of cooperation.Organizational Science,2002.

[7]Mishra A.K.Organizational responses to crisis:The centrality of trust.In R.M.Kramer and T.R.Tyler(Eds.).Trust in organizations,Thousand Oaks,CA:Sage,1996.

[8]Lewicki R.J and Bunker B.B.Developing and maintaining trust in work relationships.In R.M.Kramer&T.R.Tyler(Eds.),Trust in organizations:Frontiers of theory and research,Thousand Oaks,CA:Sage,1996.

[9]Dirks K.T.,Lewicki R.J.and Zaheer A.Repairing relationships within and between organizations:Building a conceptual foundation.Academy of Management Review,2009.

[10]Tomlinson E C and Mayer R C.The role of causal attribution dimensions in trust repair.Academy of Management Review,2009.

[11]Ren H.and Gray B.Repairing relationship conflict:How violation types and culture influence the effectiveness of restoration rituals.Academy of Management Review,2009.

[12]Gillespie N.and Dietz G.Trust repair after an organization-level failure.Academy of Management Review,2009.

[13]Kim P H,Ferrin D L,Cooper C D,et a1.Removing the Shadow of Suspicion:The Effects of Apology Vs Denial for Repairing Ability-VS Integrity-based Trust Violations.Journal of Applied Psychology,2004.

[14]Roderick M.Kramer and Roy J.Lewicki.Repairing and Enhancing Trust.The Academy of Management Annals,2010.

[15]Ferrin,Donald L,Peter H.Kim,Cecily D.Cooper and Kurt T.Dirks.Silence speaks volumes:The effectiveness of reticence in comparison to apology and denial for responding to integrity-and competence-based trust violations.Journal of Applied Psychology,2007.

[16]Snyder C.R.Reality negotiation:From excuses to hope and beyondx.Journal of Social and Clinical Psychology,1998.

[17]Tomlinson E.,Dineen B.and Lewicki R.The road to reconciliation:Antecedents of victim willingness to reconcile following a broken promise.Journal of Management,2004.