大学生生态文明观现状调查与分析

——以江西科技师范大学为例

朱晓琳

大学生生态文明观现状调查与分析

——以江西科技师范大学为例

朱晓琳

2013年5月24日,国家主席习近平在生态文明建设第六次学习中强调,保护生态环境是一项关乎民生福祉的伟大事业。文章以调查问卷形式,从生态观的认知、生态观的态度、生态观的践行三个方面分析当代大学生的生态文明观现状,并从现状中发现问题,并进行原因分析,最后提出了提高大学生生态文明观培育的对策。

大学生;生态文明观;现状;培育

20世纪70年代以来,伴随着全球生态环境急速恶化的趋势,生态问题逐渐成为各国高度重视的一项重大战略问题。纵观工业文明几百年的发展,其创造出了前所未有的巨大财富,但也加剧了人与自然的矛盾,正如恩格斯在《自然辩证法》中说道:我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复。每一次胜利,期初确实取得了我们预期的结果,但是往后和再往后却发生完全不同的、出乎意料的影响,常常把最初的结果又消除了”。“党的十七大首次提出了生态文明命题,树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各个方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展”。

一、调查内容及对象

笔者采取发放问卷调查方式,对江西科技师范大学2014级本科学生发放问卷200份,回收200份,回收率100%。问卷编制涉及了解大学生生态环境知识、环境保护的态度和环境保护行为倾向共22道题。

二、调查结果与分析

通过对调查问卷进行统计、梳理与分析后,得出江西科技师范大学学生的生态文明观主要具有以下几个特点:

1.对生态环境保护知识的了解始知一二

作为中国特色社会主义事业的有力接班人,当代大学生应当充分了解与掌握有关生态环境文明的基本相关知识。经过对问卷的梳理和归纳,实际情况如下:

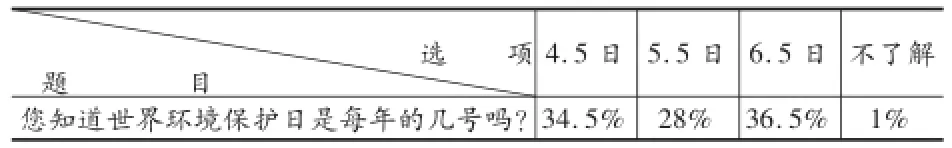

表1

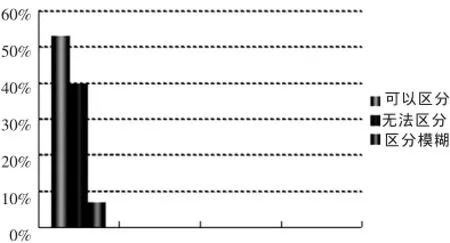

图1

(1)基本能掌握生态环境保护的基本知识。在选择世界环境保护日是每年的哪一天?以及您“可以正确区分红、黄、蓝三种分类垃圾箱,并正确投放垃圾吗”?这两个问题时,大部分大学生在认知方面还是普遍呈良好状态。情况如下:

图2

(2)认为生态文明行为与大学生的日常生活息息相关。在笔者提出的“您在教学楼或图书馆的位置上见到垃圾会捡吗?”77.5%的大学生选择经常捡,选择偶尔捡的学生占18.8%,而只有3.7%的大学生选择了没有捡过。这也显示出大部分大学生可以从自身做起,保护环境。

2.多数大学生对生态保护呈现出积极向上的态度,但其自觉意识有待加强

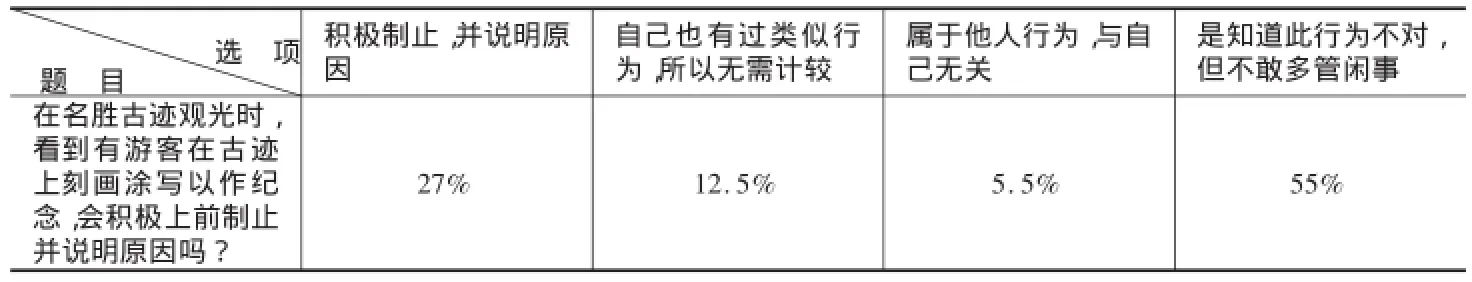

表2

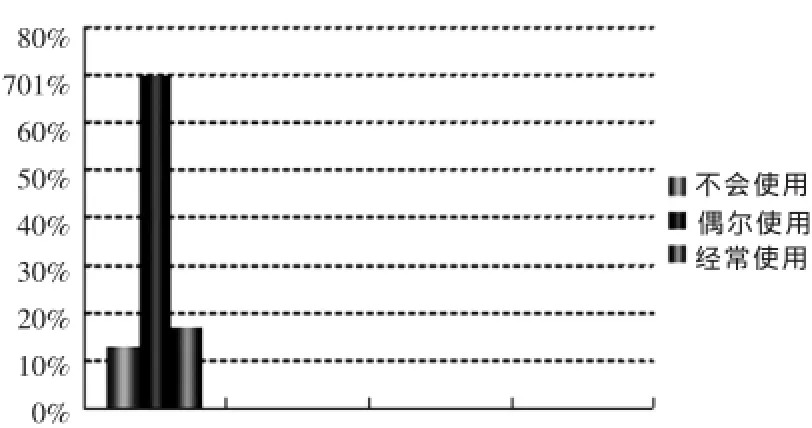

(1)日常环保行为方面。在选择日常使用一次性筷子的频率时,详情如下:

这一现象说明在我们日常的生活中,不利于环境保护的行为仍是无法避免的,学生认知程度上呈现出的偏差,是需要我们进一步思考的。

(2)破坏生态行为态度方面。笔者认为当代大学生大多数具备较高的环境保护意识,此现象当然是一种良好社会风气的体现,但实际情况往往是意识高于日常行为,这也不得不引起关注。

(3)生态保护意识倾向方面。对于“您认为我们大学生在参与环保上所存在的问题是什么?”选择有“搭便车”心理,希望别人多出力的占23%,12%的大学生选择了有可能影响自身的利益,“是清洁工作者的事情”则占13.5%,选择“是自身缺乏足够的环保意识”有51.5%。上述结果表明,大学生已经在相当程度上认识到自身对日常生态环境保护缺乏足够意识和行为。这种负面心理已经成为阻碍大学生充分发挥其力量的重要因素之一。

从总体上看,大多数学生已具备生态环境保护的意识与理念,其主流是可以肯定的。但其中不乏部分学生存在生态环境知识匮乏、环境保护意识和行为水平低下等问题,调查中我们还发现,大学生的环保行为与自身个性、男女性别等也有着不可分割的联系,这也是导致大学生整体环保意识、态度、行为等参差不齐的原因。综上所述,可归纳为以下几点:

第一、部分大学生生态文明观念淡薄,对于破坏生态环境的行为表现冷漠淡然。

第二、大多数学生虽具有较高环境保护意识,但在实际情况中,时常出现与自身意识背道而驰的行为,其在表2中有所体现。

第三、大学生生态环境保护意识缺失现象普遍存在。

三、增强大学生生态文明观的对策思考

1.社会方面

当代人文主义物理学家F·卡普拉曾说:“在伟大的诸传统中,据我看,道家提供了最深刻并且是最完美的生态智慧,它强调在自然的循环过程中,个人和社会的一切现象和潜在两者的基本一致”。当今中国应大力推进以经济、政治、文化、社会和生态五位一体相协调发展的道路来建设中国特色社会主义事业。树立良好国家“榜样”机制,深入贯彻落实科学发展观的理念,加强生态文明宣传,提高公民生态文明意识。提倡“以人为本”,把过去单一以提高经济效益为目的转变为实现人的全面发展这个本来目的上。强化协调发展观念,实现经济与发展与生态建设的统一。

2.学校方面

把生态文明意识观的培育提升为基础必修课程。在大力提倡生态文明建设的新时期,各高校应重新审视定位生态文明培育课程,发挥学校这一最有效、最直接和最快捷的传播载体作用,积极充分地调动学生对生态环境保护的热情。高校也可以尝试转变传统的教育被动局面,多开展一些丰富多彩的社会实践活动。

3.家庭方面

众所周知,中国的父母把成绩看作高于一切,而忽略了从小对孩子的素质和思想品德等的基础教育。加之现下部分父母自身道德素质低下和环境保护意识淡薄,而直接导致时下大多数大学生都持利己主义,对社会、生态环境等大都表现出事不关己,高高挂起的态度。因此,环境保护要从每个家庭抓起,父母自身要树立正确的价值取向意识,培养子女绿色消费的观念。

4.自身方面

如今大学生由于受到传统教育模式的影响,从而普遍存在重书本轻实践的观念。大学生只是一味的通过课堂被动接收信息,往往忽略了实践环节的重要性。这样在知行上凸显出明显差距。作为当代大学生应积极响应各种有利用于保护生态环境的绿色实践活动,在生动现实的环境中接受生态知识、生态保护、生态道德的自我教育。约束自我道德行为,从身边点点滴滴做起,养成良好的生态文明生活习惯。

四、结论

大学生生态文明观的培养是一个需要经过长期系统学习、长期积累的潜移默化的过程,大学生是建设特色社会主义事业的主力军,是建设社会主义的中流砥柱。其素质高低将影响到我国未来的发展方向。这不仅是党和国家、社会和学校、家庭和公民所要共同担负的艰巨责任,更是当代大学生急需督促自己完成的一项终身学业。可见,充实大学生思想政治教育内容和加强生态文明观教育,全面发挥高校在生态文明建设中的积极作用,这不仅是贯彻落实党的十七和十八大会议精神的重要途径。更是促进社会的生态文明建设,实现社会主义现代化,构建社会主义和谐社会的必经之路。

[1]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集第四卷[M].北京:人民出版社,1995.

[2]胡锦涛.十八大报告单行本[M].北京:人民出版社,2012.

[3]王泽应.自然与道德─道家伦理道德精粹[M].长沙:湖南大学出版社,1999.

[责任编辑:程文燕]

朱晓琳(1989—),女,江西科技师范大学社会科学教研部硕士研究生,研究方向为课程与教学论。(江西南昌330000)