烽火家书忆忠魂 碧血丹心昭后昆

●卢丽丽

烽火家书忆忠魂 碧血丹心昭后昆

●卢丽丽

“烽火连三月,家书抵万金。”在78年前的中华大地上,战火突起,生灵涂炭,数以千万计的爱国志士在国家存亡的危急关头,告别父母、妻儿,毅然奔赴前线,抗击日本侵略者。烽火岁月中,战火在这头,亲情在那头,枪林弹雨也阻挡不了一封封充满深情的家书飞抵亲人身边。那一字字信中,既有热血男儿从沙场写给妻子的绝笔,也有铁血将士对子女的叮咛;既有兄弟之间的同心同德,也有恋人之间的款款深情;既有战场的英勇厮杀,也有乱世的颠沛流离……

今天,战争的硝烟虽已远去,但历史的声音仍在我们的耳畔回响,抗战先辈们留存下来的成百上千封书信穿越半个多世纪将那一幕幕往事带回到我们面前。

不做时代落伍者

国家危难之际,民族大义面前,“为国家民族求解放,做一点有意义的事业”是那个时代进步青年的追求。韩雅兰,1905年生于陕西省蒲城县。家庭条件优越,家里安排她在陕西省立女子师范学校学习。上学期间韩雅兰接受新思想的引导,加入了中国共产党。1930年复旦大学毕业后,她背起行囊,胸中燃烧着抗战救国的希望,瞒着父母奔赴“革命圣地”延安,参加了中国人民抗日军政大学第二期学习班。韩雅兰到达延安后,曾多次给家里写信,但一直未接到回信,为了求得父母谅解,于4月18日又写了一封信,详细讲述了自己来延安的缘由并介绍了自己在 “抗大”的情况。

亲爱的父亲、母亲:

儿过去曾寄过几次信给大人,想早赐阅矣。但至今未见大人的训示,想大人必因儿不告而走之故怪罪于儿,生气不理了,所以儿对此点终不能安心。

……儿要为改造不合理的社会而奋斗,为后来女子求幸福,也要和男人一样为国家民族求解放,作一点有意义的事业。这就是儿此次来延安的主要原因,请大人想想,章乃器、沈钧儒他们都起来挽救国家,儿受家庭社会的养育一场,怎能坐视不顾?所以儿决定来此学习一点真实学问,去应社会,求中国民族解放的方法。这里的物质生活比较外面苦些,但精神方面则比外面快乐的多。什么话都可讲,很自由很坦白……

这里学校对于学习方面,教员讲的很好,同时很注重研究性质,学生能充分发表自己的意见,因此得的益处很多。儿觉得在这里的几月学习比外边学校几年的学习还要得的益处多。

敬祝

健安!

漂泊的女儿敬禀

吉鸿昌

吉鸿昌绝笔书

尽管 “抗大”的条件艰苦,但韩雅兰实现了自己的志愿,精神上感到无比的快乐。1937年7月全国抗战爆发后,她奉党的指示返回西安从事地下工作,曾参加过陕西妇女抗日救亡运动。后患病,于1943年6月病逝,终年38岁。

光明正大 从容赴死

“恨不抗日死,留作今日羞。国破尚如此,我何惜此头!”这是共产党员、著名爱国抗日将领吉鸿昌临刑前以手指为笔,用血写下的一首气吞山河的就义诗。吉鸿昌(1895—1934),字世五,原名吉恒立,抗日英雄、爱国将领。他出生于河南省扶沟县吕潭镇一个贫苦农民家庭,儿时因打架闯祸没少挨父亲的扁担教训,人送外号 “扁担楞”。青年时期的吉鸿昌为人正直、不畏权势,投身冯玉祥部后,凭着骁勇善战从士兵递升至军长。中原大战后,所部接受蒋介石改编,“九·一八”事变爆发后,吉鸿昌坚决要求参加抗战但多次遭拒,只得联络发动旧部为抗战呼号,甚至变卖全部家产用来购买枪械,组织抗日武装。同年秋,他在北平秘密加入共产党。1933年在冯玉祥为总司令的 “察哈尔民众抗日同盟军”中任第二军军长,与日伪军英勇作战,曾一度将日军驱出察境并先后收复康保、多伦等失地。吉鸿昌积极抗日,与中共秘密联系的活动最终被国民党特务发现,1934年11月9日,在天津法租界遭军统特务暗杀受伤,继而遭工部局逮捕。敌人的种种逼供与死亡威胁,只换来他的一句话 “我为抗日而死,死得光明正大。”

在就义前,吉鸿昌给妻子、兄弟写下了最后的家书。他在信中对妻子说 “不必过伤悲”,绝笔书字里行间无不饱含了他无惧死亡的慨然从容,对家庭的殷殷嘱托、对孩子未来的期盼、对贫穷子弟教育的惦念,平淡话语中更体现出一个真正男儿的血性豪情。

红霞吾妻鉴:

夫今死矣!是为时代而牺牲。人终有死,我死您也不必过伤悲,因还有儿女得您照应。家中余产不可分给别人,留作教养子女等用。我笔嘱矣,小儿还是在天津托俞先生照料上学,以成有用之才也。家中继母已托二、三、四弟照应,教 [孝]敬,你不必回家可也。

欣农、仰心、遐福、慈情诸先生鉴:

吾先父所办学校校款,欣农、遐福均悉,并先父在日已交地方正绅办理。所虑者,吾死后恐吾弟等不明白之处,还要强行分产,诸君证明已有其父遗嘱,属吕潭地方学校,为教育地方贫穷子弟而设,款项皆由先父捐助,非先父之私产也,学校款,诸弟不必过问。

鸿昌手启

1934年11月24日11时

1934年11月24日,蒋介石下令杀害吉鸿昌于北平陆军监狱。吉鸿昌被害时年39岁。2009年,吉鸿昌被评为100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范之一;2014年9 月1日,被列入民政部公布的第一批300名著名抗日英烈和英雄群体名录。

从信仰中汲取力量

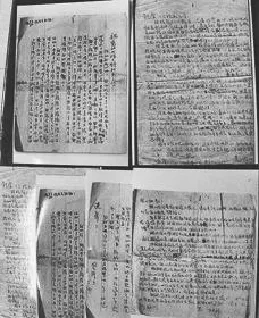

2010年7月1日,一位名叫于渤的老人将保存了近80年的父亲遗书捐赠给了中国人民抗日战争纪念馆。这位老人的父亲既不是赫赫有名的战将,也不是轰轰烈烈的英雄,更不是什么响当当的革命者,他只是千千万万普通爱国者当中的一员,他叫于登云。他的家乡在吉林省磐石市朝阳山镇,1931年,日军侵占了辽宁各地,并大举进犯吉林省。爱国绅士于登云目睹日军的残忍暴行,眼看着美丽的家乡满目疮痍,心中悲愤异常,虽然不能亲自上战场杀敌,但一个普通的爱国者也可以用自己的方式为国效力、为国尽忠。于是,他暗地筹粮、筹款资助东北抗日义勇军。不料,被日军驻吉林宪兵队发现,遭到逮捕。于登云自知难逃一死,心中充满遗憾但绝不后悔,他最放心不下的是妻子和年幼的孩子,在狱中秘密给长子于渤 (乳名成儿)写下了遗书,请求同情他的看守偷偷带出转交给他的家人。

在那场反抗日本侵略的斗争中,有多少普普通通的中国人像于登云一样,毁家纾难,别妻离子,是怎样的信念,让他们甘愿舍弃小家,即便付出生命的代价,也毫不退缩,毫不惧怕,一个个手挽着手站起来,铸造保家卫国的铁壁铜墙。每一位在纪念馆看到这封家书的参观者,皆被信中这位慈父临终的舐犊情深、谆谆教导感动得流泪,亦为这对父子的生死离别满怀遗憾,更为爱国志士的爱国精神深深感佩。

成儿知悉:

你年已不小,本拟父子天年,未想半途分别,你之命,父之运也!所望读书尽心,务必前途。侍母要孝,勿劳其生气,以便领你们兄弟子妹过日子。如你母有生气时,你要跄之请罪,以何时欢喜为止。兄友弟恭,妹妹之领导,你的责任太大。将来各地处你要均应前往看看,以长经验。择友慎行,要比为父有不好之日,你不要口出怨言,以免招祸生此地。善法也。勿得犯口为要。

至嘱 父

1932年3月23日,于登云等13名爱国志士被日军杀害于吉林城郊九龙口。得知父亲遇害后,本来生性活泼,非常淘气的于渤仿佛一夜之间长大了。这封父亲的遗书他不知道读了多少遍,直到信上的字迹变得模糊不清,薄薄的信纸也破烂了,他就仔细地将信纸粘贴、托裱起来,又用钢笔照着父亲的铅笔字迹一笔一画地描摹清楚。父亲临终勉励他努力学习,孝顺母亲,谨言慎行,以身作则带领弟妹,为母分忧的教导,他都一一遵照而行。

华侨爱国代代传

中国人民抗日战争纪念馆举办的 “纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”主题展览。

在今天,一个家庭境况忧越的15岁的孩子正在做什么?也许正享受着丰富多彩的中学生活,也许筹划着出国留学的美好愿景,也许还只是父母怀里羽翼未丰的稚鸟。77年前,一个菲律宾华侨家庭中,15岁的王唯真在父亲的鼓励下,离开舒适的家庭环境,独自踏上回国抗战之路。“七七事变”爆发后,全国抗日救亡运动的热情不断高涨,福建泉州人王雨亭在菲律宾创办了 《前驱日报》,是当时与法国 《救国时报》和美国《华侨日报》同为坚决支持抗战的华侨报纸。受父亲的影响,青年王唯真也投身于各项华侨抗日救国活动中,并一再向父亲表达要回国参战的愿望,王雨亭看到成长起来的儿子,心中充满了自豪感。1938年10月,王雨亭陪同年仅15岁的儿子踏上了北去的客轮,途经香港就要和儿子分手的时候,他提起笔在儿子的纪念册上写下了临别赠言。虽然只有短短几行字,但句句充满了对祖国的无限热爱和对儿子的殷切期望。

带着父亲的祝愿,王唯真跟随一个30多人的华侨司机归国服务团,驾驶着海外华侨捐赠给八路军、新四军的22部美制大卡车和宋庆龄女士赠送的一部漆着红十字的大救护车,满载着华侨们捐赠的药品、纸张和汽油等物资奔向祖国。1940年10月7日,作为延安 “青年剧团”里惟一的华侨青年,王唯真光荣地加入了中国共产党。1941年11月,他调到新华社工作,先后担任英文翻译和广播科国际新闻编辑,为处在延安山沟里的中共中央和八路军总部及时提供世界战局和各国政情动态的主要信息。1949年北平解放,王雨亭陪同陈嘉庚到北京参加第一届全国政治协商会议时,与分别了10年的儿子重逢。王唯真拿出父亲当年的 “临别赠言”,父子相视一笑,王雨亭感慨地说:“唯真,当年你选择奔赴延安的路走对了!”

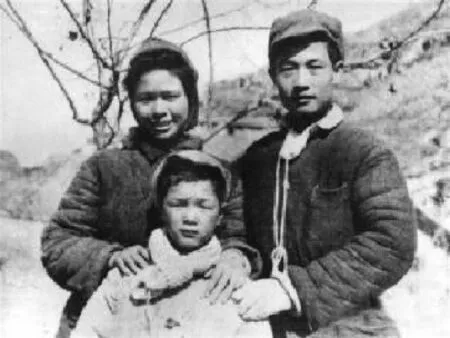

受父亲影响,王唯真 (右一)毅然回国参与抗战,之后在延安新华社任职。

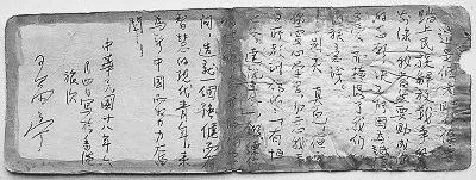

王雨亭写给儿子王唯真的临别赠言

真儿:

这是个大时代,你要踏上民族解放战争的最前线,我当然要助成你的志愿,决不能因为 “舐犊之爱”而掩没了我们的民族意识。别矣,真儿!但愿你虚心学习,勿忘我平时所教训你的 “有恒七分,达观三分”,锻炼你的体魄,充实你的学问,造就一个强健而又智慧的现代青年,来为新中国而努力奋斗!

中华民国廿八年六月四日写于香港旅次

王雨亭

新中国成立后,王雨亭任全国政协第一至第四届委员,中侨委委员,中侨委行政处长、联络司司长、办公厅主任,华侨投资辅导委员会和全国侨联秘书长等职,1967年因病去世,享年75岁。王唯真则一直在新华社工作,1967年1月任新华社第一副社长,2006年5月6日因病在北京逝世,享年83岁。

伟人提笔赞忠魂

1952年6月的一天夜晚,16岁的符曼芳接过五叔符家寰交给她的一个小包裹:“这是你爸爸的遗物。”带着满腹的疑惑,她轻轻地打开,眼前是一些相册、纪念册和几封书信。父亲去世时,她才4岁,这时,五叔才慢慢向她讲述起当年发生的故事。

符克

符克家书

符曼芳的父亲名叫符克,1915年出生于海南文昌,儿时是童子团团长。在广州市南海中学上学期间,经常与进步同学研究和探索民族的出路。1935年考入上海暨南大学,品学兼优。符家在越南家境富裕,希望符克回家打理家族生意,一个本可以衣食无忧的富家子弟却立志要与全国同胞共赴国难。1938年初,他投奔延安并加入了中国共产党。同年秋,他受派到越南发动华侨支援祖国抗日,不分昼夜,四处奔走呼号,获得广大华侨的广泛支援。1939年,符克组织并带领琼籍华侨成立 “越南琼崖华侨回乡服务团”,冲破日军的海上封锁,回琼崖参加抗战。西贡码头上,妻子、孩子、兄弟都来为他送行,挥手道别的一转身竟成为了这一世的诀别。1940年6月成立的 “琼崖华侨联合总会回乡服务团总团,在符克团长带领下为抗日军民送医送药、抢救伤员。但在国民党的反共高潮下,服务总团的抗日活动受到不断的阻挠、限制和威胁。8月,符克不顾个人安危敦请国民党琼崖当局团结抗战,却被敌人秘密杀害,制造了轰动海内外的“符韦血案”。符克牺牲时,年仅26岁。

战争的年代,毅然投身到抗战的行列,面对死亡的威胁,舍家为国的符克也常常在家书中流露出他的种种无奈情怀,为自己不能为父母及家庭尽孝尽职深表歉意,但更多的是表达自己为国为民不惜献身的爱国情怀,希望获得家人的谅解。

爸和哥:

你们宠爱和抚育我的艰苦和尽致,我时刻是牢记着的。不过,在中国这样的国家里头,特别是这样严重的国难时期中,我实在是没有机会与能力来报答你们的。也许你们会反骂我不情不孝吧。爸和哥别怀疑和误会吧!我之自动参加救国工作,不惜牺牲自己生命,为的是尽自己之天职。尽其能力贡献于民族解放之事业而已,我相信你们是了解的。国家亡了我们就做人家的奴隶了,抗战救国争取胜利,不是少数所能负得起的。我之参加革命工作也希望你们放大眼光与胸怀,给予无限的同情与原谅吧!

谨此,祝阖家均安!

克上

自古忠孝难两全,在家与国、情和义之间,符克选了国,取了义,小家服从大家,个人情感屈从于民族大义。冯白驹将军1951年给符克烈士题词:“生为民死为民,生伟大死光荣”。

困境中的痛苦与无奈

安徽省铜陵市大通镇位于青通河与长江交汇处,是一个千年古镇,它曾是与安庆、芜湖、蚌埠齐名的安徽“四大商埠”之一。清末民初,小小的古镇上居住着10多万人,有着 “小上海”的美誉。镇子上有一家大商号,名叫 “和记云升茶庄”,主要经营茶叶生意。店员吴之骧一次就要从距离古镇100多公里以外的茂林 (安徽省泾县下辖镇)运两千多斤茶叶到江苏的高淳。吴之骧常年在铜陵经商,和家里或东家吴云程的联系主要靠书信,有时候也常靠运送货物的毛驴驮队进行信息传递。

安徽省大通古镇

安徽铜陵重新修缮大通这个曾经繁华的古镇老街

抗战爆发后,无论是家里还是古镇的生活都发生了变化。随着日军的进攻,一路肆意烧杀抢掠,市面萧条,大通的大部分的店铺生意都很难维持。吴云程不得不写信嘱咐吴之骧,把店里贵重的货物转移到青阳县(安徽省池州市辖县)的毛坦镇,并把消息告诉家族宗族长。

之骧、族长台鉴顷奉:

大立敬并启者,通和两岸被敌机轰炸,幸我店屋及住宅均无损失,但不知后去如何?亦难逆料之中。现在我村敌机不时亦来盘旋,甚高。闻系侦查河路之说,然我村之人民逃走者甚多,现在侄亦搬移住老圣公会舍妹之宅上暂住。

前上一线,谅邀音鉴矣。今庚传闻前方继续之战,大局如此人心不定,各店无继续之营业,以致我店今庚更且不能定夺。如前方消息之恶劣,今正同人亦不作定,只好临时请各位代与帮忙而已。务望将葵扇纸张浏边全红细茶叶,并各重要物件可嘱林之亮及仝育祺二人去毛坦请大舅父或大表弟,代与嘱挑夫至通运各件至毛坦,原借寄存之处暂且堆存如何?或请老叔的酌办可也。

族末 吴云程 启

古元月初六日

“国破河山在,城春草木深。”在日军魔爪统治下的中华大地,皖南的普通民众过着战战兢兢、朝不保夕的日子。抗日将士在战场上奋勇拼杀,普通百姓亦承受着物价上涨、家园被毁、颠沛流离的巨大痛苦与愤恨。一个曾经相当辉煌的店铺,面临着关门息店的命运,东家和伙计们的心情是何等的无奈!

刻在灯柜上的抗战 “遗书”

在国家一级抗战文物中,一件特殊的展品首次对外展览,便吸引了无数人的目光。那是一个既普通又意义非凡的灯柜,柜高80厘米,顶面宽46厘米,灯柜顶面的四角各刻有 “福”字。朱红色的灯柜距今已有73年历史,颜色已经黯然,柜身仍完好无缺,正面柜门上清晰镌刻的是 “勿忘国难,努力学习,强我中华”等字,落款是 “民国二十六年岁属丁丑八月”,旁边还刻有 “傅常”的印章。那是抗日名将傅常在出川抗战前夜悄悄给妻子留下的 “遗书”。傅常 (1887—1947),字真吾,1908年入四川陆军速成学堂,在校接受了反清革命思潮,加入同盟会。之后效力川军,抗日战争爆发后,任第七战区长官部参谋长 (司令长官刘湘)。1937年9 月5日,“四川省抗敌后援会”在成都举行“各界民众欢送出川抗敌将士大会”,万余人参加。第一纵队 (后称国民党第二十二集团军)司令兼第四十五军军长邓锡侯在会上发表了慷慨激昂的讲演:“川军出川抗战,战而胜,凯旋而归;战如不胜,决心裹尸以还!”时任川军参谋长的傅常备受鼓舞、热血沸腾,出征前夜给妻子悄悄留下了一张便条,却是以誓死抗敌的心情作为遗书来写的。

刻着傅常家书的灯柜

妻子将丈夫傅常留下的家书刻在灯柜上永作纪念

余奉命出川参加抗日战争,将奔赴前线。希汝等勿忘国难,努力学习,强我中华!

傅常

民国二十六年岁属丁丑八月

光华门一战,傅常率川军三一八旅击退日军步兵3000人。武器弹药打光了,英勇的川军将士们便和日军展开肉搏,战斗结束后,战士们的尸体堆得几乎和城墙一样高。由于通讯不发达,妻子以为傅常在战斗中牺牲了,便将他留下的亲笔字迹雕刻在了灯柜上,长久保存,陪伴自己和儿女。傅常1947年因患脑溢血病逝于成都,那张便条也在硝烟战火中湮没无寻,但刻有家书的灯柜却历经磨难完好地保存了下来,成为川军舍家为国奔赴国难的历史证物。

军人的职责与柔情

民族危亡时刻,不论是将军还是士兵,中国军人表现出了应有的血性和民族气节,保家卫国而不惜马革裹尸,坚守了军人那份最神圣的职责。1938年4月,日本驻华北方面军司令官冈村宁次亲自指挥,纠集4万多人围攻八路军主力,妄图摧毁太行山抗日根据地,遭到由朱德、彭德怀、左权等人率领的八路军部队的多次重击。身为八路军前方指挥部参谋长的左权在与日军对战中有勇有谋,粉碎日伪军多次 “扫荡”,取得了百团大战、黄崖洞保卫战等诸多战役、战斗的胜利。1942 年5月,不甘失败的日军发动了空前残酷的 “铁壁合围”大“扫荡”,为了掩护后方机关同志们跳出包围圈,左权率部坚持作战到最后,却不幸中弹,壮烈殉国,年仅37岁。

1937年12月3日,左权在给母亲的信中表露与华北人民同甘苦、共生死的决心。在驻扎山西期间,左权向家中写过12封家书,书信中很多言语透露出对妻子、女儿的牵挂和关爱。

母亲:

……亡国奴的确不好当,在被日寇占领的区域内,日人大肆屠杀,奸淫掳抢,烧房子……等等,实在痛心。有些地方全村男女老幼全部杀光,所谓集体屠杀,有些捉来活埋活烧。有些地方的青年妇女,全部捉去,供其兽行。要增加苟捐杂税。一切企业矿产统要没收。日寇不仅要亡我之国,并要灭我之种,亡国灭种惨祸,已临到每一个中国人民的头上。现全国抗日战争,已进到一个严重的关头……我们也决心与华北人民共艰苦,共生死……但我全军将士,都有一个决心,为了民族国家的利益,过去没有一个铜板,现在仍然是没有一个铜板,准备将来也不要一个铜板,过去吃过草,准备还吃草。

母亲!您好吗?家里的人都好吗?我时刻记念着!

敬祝

福安!

男自林

十二月三日于洪洞

左权家书及全家合照

志兰:

想来太北长得更高了,懂得很多事了,她在保育院情形如何?你是否能经常去看她?来信时希多报道太北的一切。在闲游与独坐中,有时总仿佛有你及北北与我在一块玩着、谈着,特别是北北非常调皮,一时在地下,一时爬着妈妈怀里,又由妈妈怀里转到爸爸怀里来,闹个不休,真是快乐。可惜三个人分在三处,假如在一块的话,真痛快极了。

叔仁

五月二十日晚

战场上彰显血性,家书中尽是温情。若是身处太平盛世,左权必定是个温柔的好儿子、好丈夫、好爸爸,无奈侵略者的铁蹄踏破了祖国的大好河山,战火烧到了家门前,为了争取民族解放,让每一个家庭都能幸福团聚,是每个先烈不惜流血牺牲为之抗争的理想。

特殊战场上的白衣战士

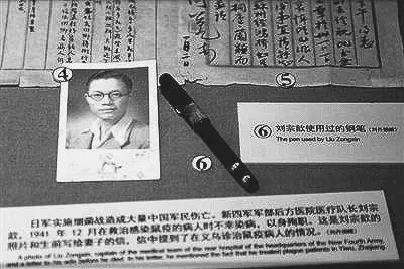

在伟大的抗日战争中,除了以枪炮等硬武器对抗的主战场外,由于日军灭绝人性,使用大规模杀伤性生化武器,因而许许多多医务工作者成了细菌战这场没有硝烟的特殊战场上的白衣战士。日本军国主义军队中有一支臭名昭著的部队——731细菌战部队,大量培养伤寒、霍乱、鼠疫、炭疽、赤痢、结核、梅毒等极易传染的病菌,从1940年起,就对我国华东及华中一些地区实施了细菌战,疫情迅速蔓延,成千上万军民因疫情而丧命。1938年毕业于同济大学的浙江上虞人刘宗歆,先后在中国红十字会救护大队所属医疗队、新四军军部后方医院任医师。1941年3月,当听说宁波、义乌、常德等地先后爆发大规模鼠疫疫情,大家束手无策时,他立即率领医疗队奔赴浙江,投入扑灭鼠疫的战斗行列,并撰写了 《试用sulfathiazole治疗鼠疫之临床报告——县防疫处隔离医院六至九月工作概况》。义乌是疫情重灾区,有的人退缩了,但刘宗歆却主动请战,面对妻子的劝阻,他说:“大敌当前,为国家、为人民、要有献身精神,要有无所畏惧的气概,要奋不顾身地与鼠疫作斗争。”

1941年12月26日,刘宗歆在疫区写给妻子陈娟的信中说:

我在义乌诊治鼠疫已得五十多人,半死半活 (发病后一天半内服药者多治愈,二天后服药者多死亡),疫势未减,很忙短时间不能走开。

刘宗歆的照片、家书和他使用过的钢笔

投入工作的刘宗歆夜以继日,救死扶伤,在一次对病人的救治中不幸受到严重感染,以身殉职,才29岁就献出了自己年轻的生命。抗日战争中,不仅前方将士浴血奋战,白衣战士们也同样以牺牲自我的精神在奋战,这是为国难的另一种捐躯,他们的热血、生命将熔铸成永恒的丰碑。

敌后的文艺生活

中华民族到了最危险的时候,为了救亡图存,国共两党再次携手,成立了 “抗日民族统一战线”,在中国共产党倡议下,把国民政府军事委员会下属的军训处扩大为政治部,并由该部第三厅统筹和加强全国抗敌宣传工作。1938年8月1日,政治部第三厅集中全国文化艺术界精英,在武汉组建了10个抗敌演剧队、4个抗敌宣传队和1个孩子剧团。这10个抗敌演剧队在接受郭沫若、田汉、洪深等人1个月训练后,分派各战区抗日前线工作。队员们在 “抗日救亡”这个大目标下彼此紧密团结,互相鼓舞,生气勃勃,以流动演出的方式,用文艺宣传将广大工人、农民、士兵、学生和其他各阶层群众团结起来。

1940年春,以魏曼青为队长的抗敌演剧第四队,随第四战区长官司令部到广西为柳州军民演出 《我们的故乡》 《包得行》 (与九队合排)等剧目。因为各个演剧队分散到祖国各地,文艺战友们之间常通过书信联系互诉衷肠,互相交流各自的抗日宣传活动,再现了当时西南大后方丰富的文艺生活。这封信是1943年魏曼青在广西鹿寨写给战友何惧(家麟)的信。

魏曼青写给战友的书信

家麟兄:

接得你的信时,正忙着演 《家》,与其让信躲在抽屉里等你,倒不如停几天多带点消息给你。我希望这封信能等你,否则,你又该说我懒了。

……

部队工作月半就可结束,回柳州就筹备参加明年二月戏剧节在桂林举办的戏剧展览,这是创举,西南各演剧队及其他剧团都将参加,甚至昆明都有人来……到时当有一番热闹,我希望你也早点筹备,能来一趟,看看西南剧运——艺术服务抗战的运动——到达什么程度了……我们去参加的节目有 《蜕变》《家》,但总觉还不够味,希望再有个新戏,可是找不到剧本,从报上知道重庆演出 《戏剧春秋》,已写信给于伶要剧本,但他们也许很忙,不一定马上能寄来,请你费心找一个寄来,那就感德无涯了!

弟曼青

十一月三十日 鹿寨

“剧宣队”被改编后,在桂南―带为军民巡回演出,这期间排演了《蜕变》《家》《大明英烈传》等剧。1944年夏秋,全队随10万人黔桂大撤退,辗转于贵阳、安顺一带,仍坚持演出,直到迎来抗战的胜利。