高温氧化烧成油滴天目釉

卢丹丽

(泉州工艺美术职业学院陶瓷工程系,福建 泉州 362500)

0 前 言

油滴天目因其釉面黑如夜空,寥若晨星的斑点,变幻莫测的表面形态深受陶瓷爱好者的青睐。近几年,随着茶文化的复古风盛行,油滴天目装饰的茶器更是成为茶客的必备。但因油滴天目烧成过程中影响因素颇多,且稳定性较差,还原烧成工艺复杂,成品率较低,完美的产品数量更是有限。市场需求量大,造成油滴天目产品价格一直居高不下。对高品味油滴天目的研究成为釉料研究热点,主要集中在不同颜色的油滴天目釉的研究,且大部分是中温烧制[1-3]。为了丰富市场需求,提高产品稳定性,降低成本,本实验拟在高温中氧化烧成优质油滴天目釉。以中国科学院上海硅酸盐研究所陈显求等对古代油滴天目化学组成研究作为参考[4-6],使用德化常用陶瓷矿物原料,在井式电炉氧化气氛成功烧成色泽深邃,斑点规则的黑底银斑油滴天目,并探讨了化学组成和制备工艺对油滴釉形成的影响。

1 实 验

1.1 试验用原料

坯料以德化地区广泛使用的陶瓷坯料为主,其坯体含铁量较低,白度较高。坯体采用滚压成型,经干燥,修坯,素烧(800 ℃)后备用。

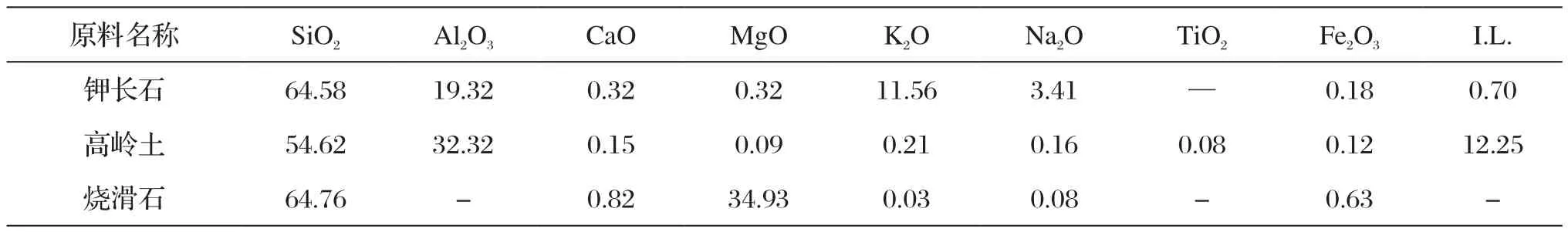

釉用原料:钾长石、高岭土、石英、石灰石、烧滑石、氧化铁、骨灰、二氧化锰(工业纯)、氧化铜(工业纯)、氧化钴(工业纯)。釉用原料的化学组成如表1。

1.2 釉配方

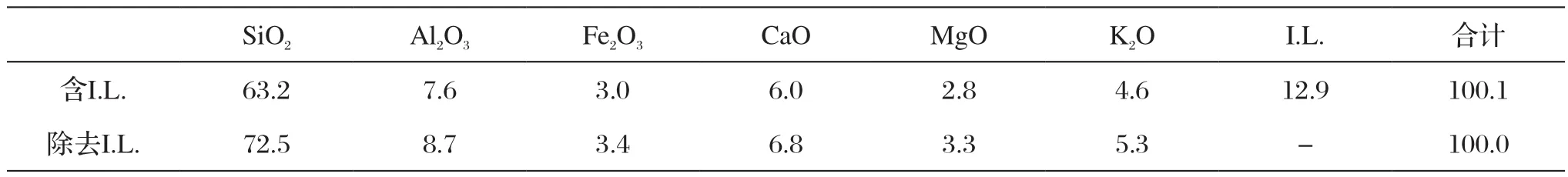

根据传统油滴釉的化学组成,结合德化所使用釉用原料特点,确定基础配方,其化学组成如表2。

1.3 制备工艺

该釉料制备工艺采用常见的浸釉工艺。将800 ℃素烧坯浸于制备好的釉料中,通过固定釉浆浓度,调整浸釉时间来达到釉层厚度。上釉样品经自然干燥后入箱式电炉烧成,采用8 h升温至最高温度1340 ℃并保温30 后自然冷却的烧成制度(制度a)。为了研究烧成制度对釉的影响,另外采用了升温至1250℃中间保温30 min(制度b)和降温至1250 ℃后期保温30 min(制度c)的烧成方法。

2 实验结果与分析讨论

2.1 化学组成的影响

陈显球等研究者认为油滴釉是高温液-液分相后富铁相中Fe2O3高温发生还原反应释放氧气,随着温度升高,釉液黏度逐渐降低,氧气气泡内压也逐渐增大,从而导致气体渐升至液面破裂最终排出釉面。当氧气气泡破裂后在釉表面会留下凹坑,富铁液相中过饱和铁以凹坑为非均相析晶点析出赤铁矿或磁铁矿相而呈现出美丽的油滴形貌[4]。依据这一油滴形成机理,釉的黏度及Fe2O3等含量对釉面效果会产生较大的影响。本文对釉中铁、滑石及石灰石含量对釉效果影响做了初步研究。

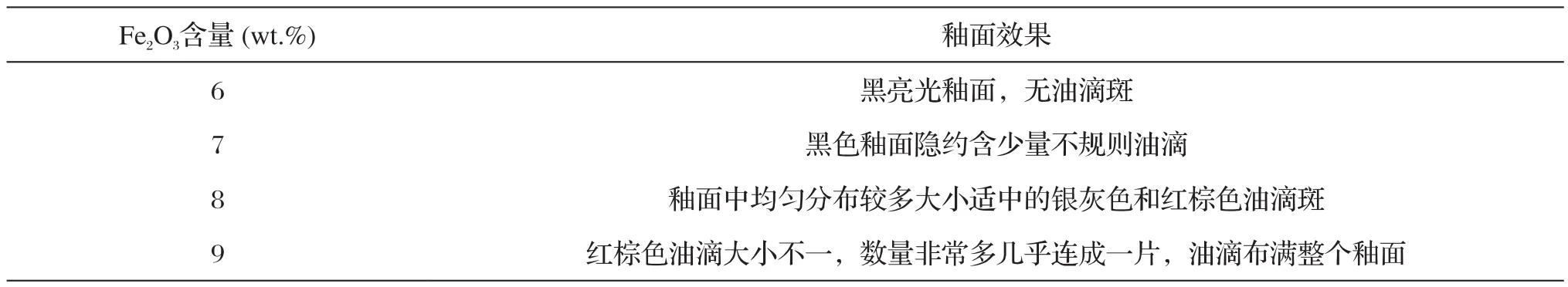

铁含量对釉面影响见表3。当Fe2O3含量仅为6-7wt.%,釉面并无明显油滴斑点,呈光亮黝黑色,可能是铁含量过低在液相中未达过饱和而无法析晶;当铁含量增至8wt.%后出现理想的油滴效果,油滴分布均匀且圆整;但铁含量增至9wt.%后油滴连成一片,少许未被油滴覆盖的地方不再是黑色而呈暗黄棕色,整个釉面效果更接近于铁质金属釉。本实验结果与缪松兰等[7]所研究铁含量对釉面影响不同,可能是基础釉料差异导致其对铁的溶解效果不同所致。

天目釉要形成规整圆形天目液滴,釉的高温黏度只能在较窄的范围内变动。黏度过高气泡无法顺利到达釉面而留在釉内,少数大气泡到达釉面破裂后液相也无法及时填平气泡而留下凹坑釉面缺陷;釉面高温黏度过低不仅易出现流釉现象,釉中较小的氧气气泡上升过程中也会因所受阻力小而很快溢出釉面,只能形成细小的液滴效果,无法形成较大规整的油滴斑。滑石和石灰石作为油滴釉必不可少的助熔剂对熔的高温黏度起着重要的调节作用。表4、表5分别记录了滑石和石灰石对釉面效果的影响。

表1 釉用原料的化学组成 (wt.%)Tab.1 Chemical composition of raw materials

表2 基础釉料配方的化学组成 (wt.%)Tab.2 Chemical composition of the basic glaze

表3 铁含量对釉的影响Tab.3 Effect of Fe2O3 amount on the oil-spot glaze

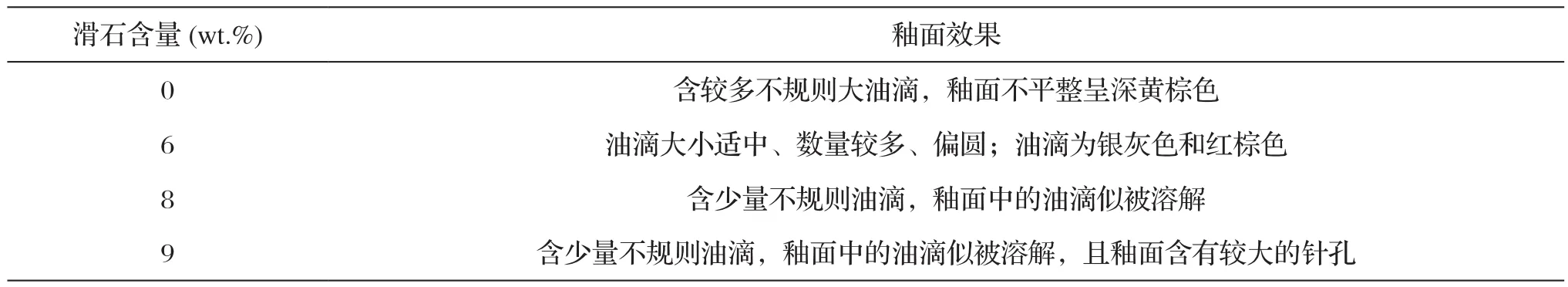

当釉中不含滑石时,因釉中助熔剂较少,釉黏度过大。过大黏度甚至抵制了分相液体的表面张力致使液滴无法在张力作用下形成规整圆形。当滑石含量高达8wt.%甚至9wt.%时,釉中的油滴数量变少,且不规整,但此时不规整并不同于无滑石釉面的不规整现象,此时油滴似在初期形成了规整油滴而在之后又部分被溶解于液相中而使液滴部分缺失。根据釉面表象分析,可能是在烧成初期赤铁矿和黄铁矿已经在富铁相中析出晶体。随烧结的不断进行,滑石作为助熔剂使更多的难熔相发生熔解从而改变液相成分,新的液相对铁的溶解度增大,从而使已经析出的部分赤铁矿和黄铁矿再次熔解,致使油滴斑不完整。过高的滑石含量不仅使油滴斑熔解,其助熔降温作用使釉的始熔温度过低,釉面过早玻化,坯和釉中大量气体来不及排出使釉面产生大量针孔。实验表明,在此系统中滑石含量为6wt%时,釉面生成数量较多、分布均匀、大小适中、偏圆银灰色和红棕色油滴。

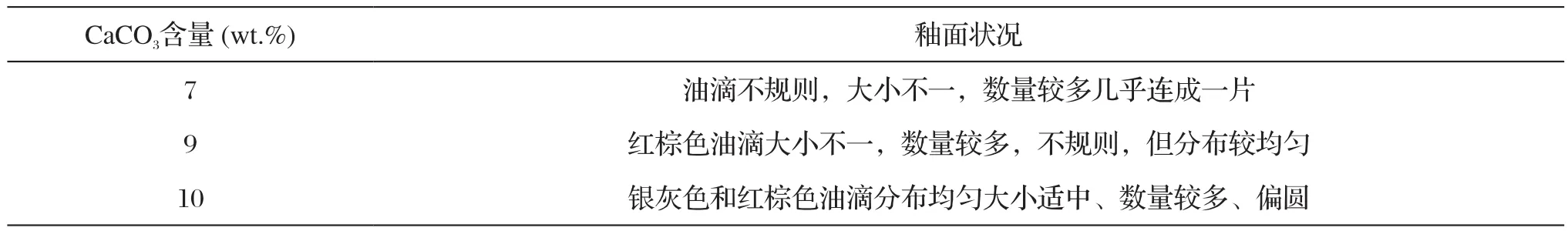

从表5中可以看出,当石灰石含量少时,釉面就会析出大量具有金属感的晶体。是因助熔剂较少,铁含量达饱和析出的铁晶体,接近铁金属釉面;当石灰石含量增多后,液相成分发生改变,助熔剂含量增加,也增加了液相对铁的溶解作用,形成理想的油滴。可见石灰石助熔作用不仅表现在降低釉的烧结温度方面,还增加了液相对铁的溶解,是油滴釉中不可或缺的助熔剂之一。

2.2 釉层厚度的影响

表6显示釉层的厚度对油滴的大小和数量具有一定的影响。当釉层厚度为0.5 mm时,油滴较小,数量较多,几乎布满整个釉面。即釉层薄氧气气泡上升经历路程短,无需长到较大就能从釉面排出,因此形成很多细小的油滴;当釉层厚度为1.1 mm时,油滴大小和数量相对较适中,且分布均匀,整体釉面相对美观。当釉层厚度大于1.6 mm时,油滴较大,数量较少,且油滴处不亮、不平整。即釉层厚氧气气体不能及时排出,造成许多小气泡融合成大气泡,至使油滴偏大且数量很少,且当气泡大到破裂时气体排出处便留下较大的凹坑。随烧成温度的升高,小的凹坑在表面张力的作用下会被填平。但较大的凹坑在达到釉的流动温度时还难以获得足够大的表面张力去将凹坑填平,以致最终留下凹坑[5]。

表4 滑石含量对釉面效果的影响Tab.4 Effect of talcum amount on the oil-spot glaze

表5 石灰石含量对釉面效果的影响Tab.5 Effect of limestone amount on the oil-spot glaze

表6 釉层厚度对釉面效果的影响Tab.6 Effect of glaze thickness on the oil-spot glaze

表7 烧成制度对釉面效果的影响Tab.7 Effect of sintering process on the oil-spot glaze

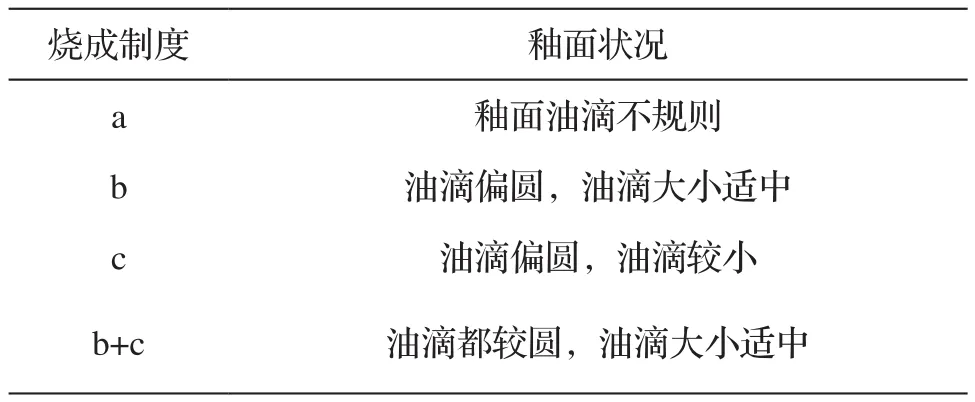

2.3 烧成制度的影响

根据油滴的形成机理,除釉料配方外,氧气气泡的多少和大小是决定釉面效果的关键因素之一。因此,通过合理的烧成制度来控制气泡的溢出釉面的状态是改善釉面效果的有效方法。实验选择4种温度制度研究烧成制度对釉面效果的影响。

实验表明,在烧成过程进行中间温度适当保温明显有利于油滴斑形成规整的圆形,可能是高温保温为析晶液相在表面张力作用下发生变形提供了足够的时间而使油滴斑更圆。但同为1250 ℃保温30 min的b制度和c制度所得实验结果不同,升温过程保温b制度所得样品的油滴斑比在降温过程中保温的c制度所得样品中油滴斑大。可能是升温到1250 ℃时,釉中有大量氧气生成,且此时釉黏度还较大。氧气泡只能融合到一定大小才能克服釉液对其阻力升至液面破裂,破裂凹坑成为富铁相的析晶区;而烧成制度c是在降温到1250 ℃进行保温,该制度在氧气大量产生的温度区域升温速度较快,釉黏度降低速度也较快。由于黏度降低,产生的氧气泡还未大量融合之前就能克服釉阻力升到釉表面,形成较小的铁析晶区,从而产生的油滴斑点较小。中间保温和降温中间保温联合的烧成制度制得的样品油滴较圆且大小适中,升温过程中保温确保了形成较合理的铁析晶区,降温保温为铁晶体充分析出提供了时间保证,故可制备理想的油滴釉。

3 结 论

优质高温氧化气氛烧成油滴釉对其化学组成、釉层厚度和烧成要求较为苛刻,通过实验发现:

(1)当Fe2O3、滑石和石灰石含量分别为8、6、9时釉面效果较好;

(2)釉层厚度过薄釉面可能无油滴或较小油滴,过厚油滴斑会过大,且可能在釉面留下凹坑,当釉层厚度为2 mm左右效果较好;

(3)适当的升温和降温中间保温能制备油滴斑大小适中,规整的油滴釉面。

[1]杨勤富, 贺珊娜.黑底蓝晶天目釉的研制[J].佛山陶瓷,2015(4): 12-14.YANG Qinfu, et al.Foshan Ceramics, 2015(4): 12-14.

[2]黄健, 包启富, 董伟霞, 等.红色油滴天目釉的研制[J].陶瓷学报, 2014(35): 487-491.HUANG Jian, et al.Journal of Ceramics, 2014(35): 487-491.

[3]徐建华, 周瑞, 王锡林.浅谈中温油滴天目釉的研制[J].江苏陶瓷, 2013(6): 17-19.XU Jianhua, et al.Jiangsu Ceramics, 2013(6): 17-19.

[4]陈显求, 黄瑞福, 陈十萍, 等.若干瓷釉的液相不混溶桔构[J].瓷器, 1980(4): 48-50.CHEN Xianqiu, et al.Ceramics, 1980(4): 48-50.

[5]陈显求.宋耀州兔毫天目瓷釉的分相与析晶[J].自然杂志,1995(6): 329-331.CHEN Xianqiu, et al.Chinese Journal of Nature, 1995(6): 329-331.

[6]陈显求, 陈士萍, 黄瑞福等.宋代建盏的科学研究[J].中国陶瓷, 1983(1): 58-66.CHEN Xianqiu, et al.China Ceramics, 1983(1): 58-66.

[7]缪松兰, 马光华, 资文华.油滴釉的制作工艺研究[J].中国陶瓷工业, 2002(2): 5-13.MIAO Songlan, et al.China Ceramic Industry, 2002(2): 5-13.