合琴的共鸣腔体设计与发音原理

王涛,宋智慧

(1.沈阳师范大学戏剧艺术学院,辽宁沈阳110034;2.沈阳师范大学法学院,辽宁沈阳110034)

合琴的共鸣腔体设计与发音原理

王涛1,宋智慧2

(1.沈阳师范大学戏剧艺术学院,辽宁沈阳110034;2.沈阳师范大学法学院,辽宁沈阳110034)

合琴是正在研制中的一种新型中国民族乐器。其共鸣腔体的设计直接影响乐器发声的音色、音质和音量,是决定这种新乐器成败的关键因素。合琴的主振动源由多种不同材质的膜、板构成,琴码和共鸣腔体以及出音孔的设计使得多种音频能够充分共振、融合、过滤,产生音质较高的复合音色。此种复合音色可以解决现有民族乐器音色个性强,合奏音效散、杂等难题。

合琴;共鸣腔体;发音原理

为使传统民族乐器能够适应大型民族管弦乐队交响化的要求,前辈们进行了不懈的努力,研制出了大量的改良乐器和新式乐器。在总结前人经验的基础上,我们拟研制一种新式民族乐器——合琴。这种乐器最大的特点便是发音原理独特,能够产生既具民族特色又能适应乐队交响化需求的复合音色。

一、合琴的研制主旨

民族乐器的音色个性较强,在担纲独奏和传统无和声支体的合奏时,这一特性得以充分地发挥,但在演奏大型现代民族管弦乐作品时,这种色彩性强的个性则成为了其自身的制约条件。自上世纪20年代的大同乐会开始,尤其是建国以来,前辈们对民族乐器进行了一系列的改革,产生了大量的改革成果。但由于传统乐器的音色特质在人们的脑海中已经根深蒂固,步子大的改革人们难以接受,真正保留下来的改革成果均是微调式的变化,并没有从根本上触动传统乐器的发音方式。从保护传统的方面说,民族乐器音色传统的美学品格得到了保留,但从大型民族管弦乐队的发展来看,微调式的改革方式难以解决乐器之间音色、音质高度统一、融合性好的难题[1]。

在传统民族乐器“难改”的情况下,我们设想走研制新型乐器的道路。这种新型乐器的音色应该兼有民族乐器的个性和西洋乐器的融合性,我们将这种乐器取名为“合琴”。振动源是乐器音色特质生成的根本。现有的中国民族乐器,因为振动源的不同,导致合奏时各种乐器之间音波相互碰撞,音色难以统一。现代民族管弦乐队中,拉弦乐器以皮膜为主要振动源,弹拨乐器以梧桐板为振动源,借用的西洋低音乐器以云杉板为振动源。三类乐器结合在一起演奏时,三类振动源均独具个性,音色和音质不易融合[2]。合琴将采用多种振动单体协和共鸣的设计理念,融合多种振动源的特质,使多种音频同时在一个共鸣腔内共振与反射,最终融合为一种独特的音色,产生具有融合力的音效。合琴能够从根本上改变中国传统民族乐器共鸣腔体单一型结构的振动原理,在现代大型民族管弦乐队的合奏中,能够充分发挥出音色的融合力,在一定程度上解决乐队声音效果散、交响化难的问题。

二、合琴的基本形制

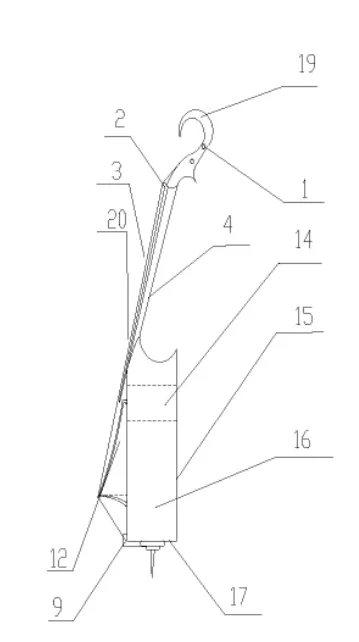

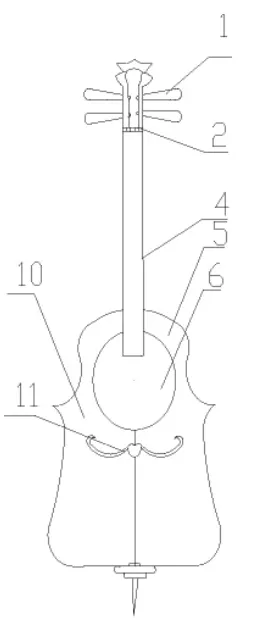

合琴的琴体构造主要包括(参见图1、图2、图3):琴轴1、琴枕2、琴弦3、琴杆4、云杉板5、皮膜6、琴码脚Ⅲ7、琴码脚Ⅱ8、拉弦板9、梧桐板10、出音口11、琴码12、琴码脚Ⅰ13、圆筒14、背板15、侧板16、共鸣箱17、音板18、琴头19、指板20。

合琴的造型设计突出民族风格,琴身吸收马头琴造型元素,下宽上窄,四角抹圆,琴头装饰以牡丹造型的传统雕花。琴杆位于共鸣箱上端,并与共鸣箱固定连接,指板粘贴在琴杆的表面,拉弦板固定在共鸣箱的下端,琴轴固定在琴杆上端的琴头上,琴弦一端固定在琴轴上,由琴枕支撑,另一端固定在拉弦板上。佩四根琴弦,根据声学振动原理,将有效弦长设计为500mm,琴体长度为850mm,共鸣箱上下长度为350mm,左右宽度约200mm,侧板高度约30mm。演奏时,在固定琴身的基础上开放琴弓,即可拉奏亦可弹奏,更便利于演奏及艺术表现。

图1 (正视图)

图2 (侧视图)

图3 (正视图)

三、合琴的共鸣腔体设计

共鸣腔体直接影响乐器发音的音色、音质、音量。为产生独特的复合音色,合琴共鸣腔体的设计必须在尊重科学规律的基础上不同以往,另辟路径。

合琴共鸣腔体由音板、侧板以及背板组成,外形设计体现民族特色,上下长度350mm,左右宽度约200mm,侧板高度约30mm(参见图1、图2)。为产生复合音色,腔体正面音板材料由梧桐、云杉、蟒皮三种材料组成,三种振动单体构成一张完整发音膜板。音板以中线为分界线,一侧为梧桐板,另一侧为云杉板。木材必须达到符合制作音板的标准,要求纹理顺直、年轮均匀。在音板上部以中线对称嵌入圆形皮膜,皮膜面积占音板面积的1/3-1/2之间,皮膜采用蟒皮。皮膜嵌入至圆筒的结构内(参见图2)固定在圆筒的一端(共鸣箱正面),圆筒置于共鸣箱内,其另一端抵住共鸣箱内部背板,在圆筒侧面开传声孔,将音波传递至共鸣箱内,使得圆筒的小腔与共鸣箱能够产生共鸣,达到整个腔体彻底振动,从而产生特殊的音效。腔体两侧的侧板为弧线形凹凸线条,按音色的需求来确定侧板的厚度,配合腔体共鸣效果。腔体背板为缓弧线形,借鉴小提琴背板模式[3]。

出音口设置在梧桐板和云杉板连接的中线上(参见图3),位置在皮膜下端三块振动膜板中间,距离皮膜1-2cm,出音口两端距离侧板1.5cm左右,约占腰部横向的2/3。出音口置于共鸣腔体正面三块振动膜板中央,能够充分汲取蟒皮、梧桐、云杉的振动特质,将共振音波谐和、均衡地传达出来。出音口形制取云字花或花朵音窗造型,具有中国传统审美寓意。

琴码设计为三脚结构(参见图1)。脚Ⅰ、脚Ⅱ设置于出音口下方,以音板的中线对称,分别抵在梧桐板和云杉板上,脚Ⅲ位于圆形皮膜的中心处。脚Ⅰ、脚Ⅱ与中线的连线交点距离出音口与中线交接最低处3-10cm。脚Ⅰ和脚Ⅱ相对音板垂直面(图2中虚线)的倾角为1-5°,脚Ⅲ相对音板垂直面的倾角可以为20-50°,初步判定最佳为45°[4]。

四、合琴的发音原理

合琴的发音系统设计,改变了传统民族乐器共鸣腔体单一型结构的振动原理,在充分继承民族乐器发音原理的基础上,采取了多种振动单体协和共鸣的设计思路。

合琴由蟒皮、梧桐、云杉三种不同的材质组成一张完整的发音振动膜板。这种设计思路,参考了民族管弦乐队中几类乐器的发音特性:拉弦乐器以皮膜为主要振动源,声音温婉绵长,善于表现歌唱性旋律;弹拨乐器以梧桐板为振动源,声音清脆、颗粒感强;借用的西洋低音乐器以云杉板为振动源,声音雄厚扎实。我们采用蟒皮、梧桐、云杉三种材质作为振动单体组成一张完整的发音膜板,目的是使合琴能够融合拉弦乐器、弹拨乐器以及西洋低音乐器的音响效果。

三种振动单体的共振以及音频合成是通过琴码和共鸣腔体以及出音孔的设计来实现的。琴码采用三脚结构,张开的三个脚抵在三种振动单体上,琴弦振动琴码,琴脚将振动传递至各独立振动单体,使三种不同材质的皮膜和板材产生共振,所生成三种不同类型的音频同时在一个在共鸣腔体内通过振动与反射,融合为一种独特的复合型音色。出音口设置于三块振动膜板中央,能够充分汲取蟒皮、梧桐、云杉的振动特质,将共振音波谐和、均衡地传达出来。出音口的科学设置,既能保证音频的充分振动,又使得乐器的音质得到进一步地过滤,有效地消减噪音和杂音,从而保证了音色更加均衡和悠扬。

结语

合琴的设计与研发综合运用了物理学、声学和律学的相关知识,吸收了我国传统民族乐器与西洋乐器的优点。合琴利用多种振动源产生复合音色,从根本上改变了中国传统民族乐器共鸣腔体单一型结构的振动原理,能够充分发挥出音色的融合力,在一定程度上解决了中国民族乐器个性强,合奏时音色、音质达不到完全融合与统一,乐队声音效果散、杂的问题。合琴的成功研制,将为实现民族管弦乐队的交响化贡献力量,并推动我国民族乐器改革的历程,对以后的乐改工作有可借鉴之处。

[1]于捷,傅利民.民族乐队的音响结构观念探索[J].中国音乐,2005(4):112-114.

[2]梁茂春.论民族乐队交响化[J].人民音乐1998(2):13-16.

[3]张辉,等.专利名称:板膜弦协和共鸣式低音拉弦乐器[P].专利号201310254572.8

[4]张辉,等.专利名称:合琴的制作与研究[P].专利号201510009349.6

【责任编辑曹萌】

J624.1

A

1674-5450(2015)04-0174-02

2015-03-20

王涛,男,山东济南人,沈阳师范大学讲师;宋智慧,女,辽宁盖州人,沈阳师范大学副教授,法学博士。