刘艳萍:改变可以改变的

本刊副主编_姚曦 本刊记者_杨军 北京报道

刘艳萍:改变可以改变的

本刊副主编_姚曦 本刊记者_杨军 北京报道

编者按:

选择采访北京十一学校一分校是因为它代表了中国素质教育改革转型中的大多数学校。一分校是由两所学校合并而成的九年一贯制学校,基础薄弱,生源流失,社会认可度极低。而合并成为北京十一学校一分校以后生源回流,人心汇聚,教学质量大幅提高。

一分校变化了,原因是因为将十一学校的灵魂注入了学校。这对中国教育变革的实践具有非凡意义。也许始作俑者的一分校校长刘艳萍本人并没有充分意识到。

采访完刘校长,记者问了最后一个问题:为什么李希贵校长会派你到这里接手一分校?

刘艳萍爽朗地一笑,说:“他身边的闲人就我一个呗。”

“这是真的吗?”记者追问。刘艳萍笑而不答。很显然,这是一位爱开玩笑的女校长。来一分校前,她正筹备十一学校一所新建的分校,因为正在建设校舍,所以她自称为“闲人一个”。

“那我换一个问题,什么样的人才能把十一学校的内在精神带出去?”

这时刘艳萍认真了,说:“我们太需要像《放牛班的春天》里马修一样的人,在马修眼里,学生是一个个具体的人,有着丰富的内心世界,而不是简单的、抽象的、无思想的被教育者。没有清晰而笃定的学生观的人,是很难充分理解十一学校在做着什么样的教育的。”

“好,谢谢”。采访结束。

“十一”来了,老师恐惧?

时间回到2014年3月,刘艳萍刚上任,两个学校合并为“北京十一学校一分校”的时候,很多老师真实的心理是:恐慌。

老师们认为十一学校太高大上了,担心“十一”来了他们被下岗、被淘汰。尽管有些年轻人很高兴,觉得终于可以大展拳脚了,但40岁以上的老师,尤其是50岁往上的,他们心里的恐慌是极其巨大的。

恐慌的消除是因为没有想象中的疾风骤雨。刘艳萍没有一来就提出高大上的目标,而是从容易见效的事抓起,制定跨一步就能够得着的目标。

“统一价值观是最难的。十一有《行动纲要》,全体教师共同遵循的价值准则与行为准则,但那是希贵校长带领老师们花了三年时间才做出来的。我刚来时并不急于统一思想,而是找老师和学生聊天,实际也是想从师生的声音里去找到一种变革的依据。当然,先做点立竿见影的事情很有必要,能够让老师们看到希望,有了一定的感情基础后再慢慢碰触比较核心的问题。”

刘艳萍2014年3月26日受命,6月招生,三个月中做了很多快速见效果的事:给孩子配图书,给孩子开乐高课,一下子让家长看到希望。同时,她还向孩子们承诺:盖食堂。为了兑现承诺,刘艳萍带领干部团队整个暑假没有休息一天,三班倒做各种校园改造和课程建设工作。

这仅仅是前三个月的事情。打开师生的眼界非常重要,因为心胸会随着眼界宽广透亮起来。她鼓动老师们研发游学课程,带孩子走进自然、走进社会,在学中玩,在玩中学。同时带着老师们到十一学校、亦庄实验小学、上海南京的名校参观学习,也带学生到十一总部体验一些好玩的课程,诸如汽车设计、机器人、3D打印等等。她给学生许下承诺,这些课程一分校新学期都会开设。

一分校的课程改革从乐高玩具进课堂开始

果然,待2014年9月1日开学,这些课程、相关的资源、教室和师资全都配备到位了。开学典礼上,一分校的孩子们也有了属于自己的开学护照。这是刘艳萍在十一学校担任团委书记时最得意的一项活动创意。在这本护照上,孩子们记下刘艳萍的电话。只要孩子们有问题有需要,随时都可以打电话找到她。

在2015年春季学期,同时启动的还有“十事实办”学生工程。活动公告栏上写着:这是去年狂欢节上“哈利波特”校长为大家带来的十个魔法心愿。去年狂欢节,刘艳萍扮演成哈利波特,与师生狂欢,并挥舞魔法棒,宣布将在2015年集中人力物力财力为孩子们办十件大事。

去年一年,学校为老师们添置了打印机、改善食堂伙食、解决孩子入托问题、就医难问题、设立“金点子”奖,鼓励老师参与学校管理、按照教师意愿购买图书、为学科划拨活动经费、取消全校大会推动分享机制、评选月度人物、规范“评优评先”流程,实行公开、民主机制。

在一分校首届教代会上,学校定下的近期战略目标是:建设一所受人尊敬的家门口的好学校。这些细小而快速的变化,让老师们看到了希望。

关注个体,点燃教师

刘艳萍知道,点燃老师,就点燃了学校的希望。

要实现十一学校的选课、走班,分层分类教学模式,师资队伍至关重要,但水平高低不是最关键的,是否愿意投入的“愿力”比“能力”问题更关乎着变革的成败。因此除了引进优秀老师,学校将点燃原有教师作为核心工作之一。

“靠开大会统一价值观是无法实现的!”说这句话时,刘艳萍突然提高了音量。

从总校过来的章巍老师告诉记者,刘校长让我们关注一个一个的教师个体,发现每位教师的不同特质。她要我们总是采取个别聊天的方式,在沟通中共同领会十一学校的教育价值观、课程观。

“我们鼓励一部分人先跑起来,不要指望着校长一声令下,教师全部齐刷刷跑起来,那既不符合常情,也违背管理规律。我特别赞同罗恩·克拉克这句话——校长要关注奔跑的人。你得先关注奔跑的人他们需要什么。所以十一学校讲究长板理论,学校能够发展到什么程度,能够走多远,取决于那些在前面不断探索的人。后面跟着的人我们要允许他看一看、想一想,想清楚了,就会不同程度的跟上来。”刘艳萍对记者说。

学校把老师派到总校去学习,也把总校的优秀教师请过来,在相互交流中,帮助老师不断提升对教育的理解和对专业素养的追求。

“当你把员工推进变革的洪流,还要抛下救生圈。不能弄得人仰马翻,危机四伏。你得救,怎么救?一个一个地救,除了沟通还是沟通。所以我带过来的几位学科骨干,他们不是来当领导的,而是直接扎到一线,一个老师一个老师的去聊。聊理论,聊课程,聊想法,聊改变从哪里开始。”

2014年底,学校带领老师们第一次封闭研发教材,有一位老教师,不愿意修改被课程中心退回的复习资料书稿,章巍老师便连夜给他写修改意见,一字一句,非常详细,后半夜传文件给老教师。老教师早上一看,感动了:“我没见过这么认真对待学校、对待孩子、对待教学的人。我改。”

就这样,学校没有通过开大会的形式,而是关注个体,关注一个一个具体的人慢慢地改变着教师团队。

这种方法很有效,却极其苦。但刘艳萍觉得这样的付出是值得的。刘艳萍的抗压能力是在十一学校身兼多职的几年中练就的。

总校的李希贵校长给刘艳萍提供帮助的主要方式是推荐书。“忙乱不堪身心疲惫时,他会让我把《卓有成效的管理者》好好看一看,如何进行时间管理;陷入琐碎事务难以应对时,他会推荐《让管理回归简单》;面对人事问题纠缠不清时,他又会送上一本《掌握人性的管理》。”

优秀的企业管理注重员工的参与和分享。美国管理学者斯蒂芬·P·罗宾斯在《管人的真相》中讲减少阻力、赢得变革决策的四个条件是:应该有足够的时间让员工参与;员工参与的事项与他们自身的利益相关;员工应该有参与的能力;组织的文化应该支持员工的参与。

教育改革,要让师生共同参与而不是参加,办公室于海龙给刘校长治校的策略归纳了 “三字经”叫做:人捋顺,事理清,钱花对,心守住。

去中心化,解放教师

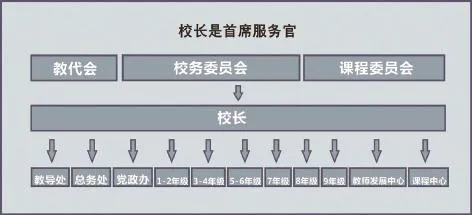

要实现“十一学校”的“选课走班”形式,“分层分类”教学方式,课程是关键。要开发丰富优质的课程,解放教师是关键。那么解放教师的关键是什么呢?答案是改革管理机制,而改革管理机制的关键词是“去中心化管理”(也即所谓扁平化)。

“越发感到在一个去中心化的组织中,民主才有生长的土壤,个体的智慧才有施展的空间。当每个人都成为自己的领导者,掌控自己的成长时,组织就会充满生机和活力,才能持续地突破自我,走向卓越!”去年3月,刘艳萍在工作日志里写道。

去中心化的第一个特征是,校长要把自己的权力切分给老师,只有分权,老师们才能担责。这是十一学校的文化传统,即,哪一个层面掌握信息最充分,哪一个层面就来决策。

以图书资料为例。以前都是学校为老师统一采购,结果很多图书并不切合学校实际。在去中心化改革后,老师们在开发课程中所需图书,只要写好书单直接报送课程办或学科主任审批就可以了。不再需要三审五审,由上到下去调整供需关系。

在一分校具体到课程开发,一切都以老师的需求为核心。各个职能部门都必须毫无障碍的帮助老师实现资源的最优配置。学科教室要不要配打印机,科学探究教材要不要开发电子书、是不是要配备苹果笔记本、能否增购3D打印笔,只要课程办同意,校长就签字。

而至于用什么样的电脑、什么软件可以实现最好的效果,这些需求只需反馈给信息中心,信息中心必须在两小时内给出答复,什么时候买,能不能买到等等。只要是围绕教育教学,一切都是老师说了算。

“任何改革的意愿,其实都来自民间。”在一分校的半年筹备期,刘艳萍也更希望通过一个个细节将十一学校的精神带过来。所以她愿意慢下来去倾听老师和学生的声音。

“人人都是CEO,人人都是领导者。”这也是十一学校的管理文化。

去中心化的第二个特征是,减少中间层级,鼓励教师个体成立多个自组织,有的是职能部门,服务于一线师生,有的是事业部门,负责一线的教育教学与管理。各个部门拥有相对独立的人权、财权、物权。学校和各部门的关系类似“联邦”关系:既服从于学校的整体领导,但相对独立地开展工作。

尤其是人权,教师的聘任是在基层。一个教师没有被聘上,找校长是没有用的,校长没有这个权力。

至于财权,为了把钱花在老师和学生最需要的地方,学科与学部如何使用活动经费,只要年初做好预算,执行过程中不需要校长同意,只要大家集体研究决定了,花销和本学期的课程内容紧密相关,就可以实施,“最后接受预算使用情况审计即可。”刘艳萍说。

在十一学校,老师既是课程的研发者、实施者,也是资源的整合者和调度者,各个职能部门必须毫无阻碍的帮助老师实现资源的最大配置。

这让人想起民国时期大师辈出的大学里教授治校的传统。

去中心化的第一个特征是,校长要把自己的权力切分给老师,只有分权,老师们才能担责。这是十一学校的文化传统,即,哪一个层面掌握信息最充分,哪一个层面就来决策。

学校文化,滋养教师

机制保障,文化引领。在十一学校同样重要。十一学校文化的核心是把人当人,而不是当机器和工具。

在十一学校管理者必须把行政力量降到最低,不允许靠命令往下推任何事情,都是沟通、协商、协调,最后形成合力来做事情。如果沟通不畅,唯一的办法就是接着再沟通,虽然很耗费时间,但是却能够赢得真正的力量。

学校是平台,校长是服务提供者和文化引领者。老师们经常这样描述刘校长,“她像一只快乐的小蜜蜂,每天的工作就是传递赞美、激励个体,酿造向上的团队文化。”

今年3月26日,一分校一周年校庆有个活动,是老师们相互抽签,抽到谁就给谁送花。送完花,大家还要聊一聊,聊完后还要把聊天内容写在卡片上,双方签字。结果学校一位老教师就抽到给一个年轻老师送花。送花的时候该说些什么?他想了半天,这么多年,他还从来没有主动去跟年轻老师沟通过。但没想到后来跟年轻人一碰撞,聊开了。原来他们有那么多好点子,好想法。后来两人就常在一起探讨课程设计。

“像今年我们开始做O2O教学,要用电子书,年轻人懂这个,很多时候他们做牵头人。但是他有技术,没有经验,这时候恰恰就是老教师可以给他们经验。所以大家对老教师有特别大的感恩。”

在一分校,老、中、青三代人能够相互去学习,彼此接纳和包容。

十一学校一分校的会有一个特点:经常是小规模的会,往往只有两三个人参加,但这样的会更容易把问题解决了。这也是十一学校的文化。

一开始,十一学校一分校的干部们就达成了一个共识:不过分苛责,不要轻易否定老师的劳动。哪怕老师每天进步一点点都是学校的成长,都是学生的福利。认可,是不花钱的激励!十一学校一分校老师的专业自信和职业动力,就是在认可中慢慢培育起来的。

第一次做封闭研发,有位老师在封闭地点住了4天,看见有些老师干得热火朝天,他还是不明白自己来干嘛。但在十一学校的人看来,就算他一个字也没写,他至少看了听了,知道了什么叫课程研发,也是收获。

“永远用改革的办法解决改革中出现的问题”,这是明确写在北京十一学校大宪章——《北京十一学校行动纲要》里的,是全校老师共同认可的。

推动法治,保障教师

一分校秉承了十一学校的民主和法治精神。涉及教师切身利益的“要命”法规都是由教代会讨论通过的,教代会的权力大于校长。

教代会“立法”,校长“执法”。各个项目组把讨论文件拿到教代会之前,得七上七下,充分讨论,征求大家的意见。

但问题来了,由于屁股决定脑袋,角色决定意识,每个人都有自己的诉求,尤其讨论涉及切身利益的制定时,矛盾到了尖锐的程度。

开始有人拍桌子了,有的老师都愤然离席,闹得不亦乐乎。事后有老师回忆:刘校长很镇定,说,这样最好,学校能够把不同的声音全听到,让我们这个决策更谨慎。

这样的结果是,各项目组把最后的讨论稿交给教代会的时候,已经是很成熟的方案了,这里面体现了个人的诉求,也有个人对他人的妥协,还有完美的理想主义者面对实际情况,现实地处理态度。

最后,《教职工薪酬分配办法》《人事聘任及职级管理办法》 《教职工职级聘任基础条件》《教职工学术积分实施办法》 《教职工功勋积分记功办法》……这些要命的法规最后几乎是100%的通过。

与其说复制十一模式,倒不如说他们在重建这种久违的精神。这正是十一扁平化管理模式的核心。

一开始,十一学校一分校的干部们就达成了一个共识:不过分苛责,不要轻易否定老师的劳动。哪怕老师每天进步一点点都是学校的成长,都是学生的福利。认可,是不花钱的激励。

教代会在一些学校是可有可无的,作为摆设。在十一学校终于把它放在了它应有的位置上,它是学校重大政策文件制定的最高权力机构。刘艳萍对记者说,“它一旦通过的法规,校长、校委会是不可能改的,它唯一的修改途径是通过下一届教代会来讨论”,这就保障了教师的权利。

打破大锅饭,倒逼教师

打破大锅饭的另外一个意思就是引入“市场机制”。老师开的课有学生选,就意味着老师的专业价值,没有学生选的课就开不了。学生倒逼教师去研究课程。

学生喜欢什么课程,现在这个领域发展到什么程度了,老师能够从哪些方面再自我更新和成长。

为了便于理解,章巍老师给记者举了一个例子:

选课之初,曾有个老师没调查学生,凭借自己的传统经验,就把“农业技术”放到课程预选平台上去了。结果没有学生选。老师很着急,仔细研究之后,老师把笼统的“农业技术”精准地定位于“微生物技术”。课程内容中舍弃了很多东西,增加并细化了很多东西,学生一看,有兴趣了,纷纷选课。

现在,一分校不仅在初中完全实现了走班,在小学五、六年级的技术、艺术、体育学科上也顺利完成了走班。相比十一学校而言,尚属首创。而这些课程的推行和完善,是老师们不断思考和改进的结果。

在一分校目前推行的技术、艺术和体育课程中,几乎其中每个模块都经过了多次改革。如艺术课程的第一次设计中,老师们给出的课程是:葫芦丝、笛子、戏剧、水粉画、影视编导与制作等。葫芦丝和笛子的范围都过于狭窄,很多学生并不感兴趣,而戏剧则过于宽泛,学生又不知所措。

随后,老师们不断对课程进行修正,最后直到第五稿才完成预期效果。原来过于概括的声乐和乐器课变成了民乐和童声合唱,而戏剧课则增加到五个细分曲目——音乐剧《花木兰》《音乐之声》、童话剧《绿野仙踪》《白雪公主》、话剧《雷雨》。

一分校的选修课程中,几乎每个模块都进行了多次的预选改革

为研究适合一分校学生成长发展需要的德育课程,以一分校吉祥物为标志的“龙娃成长课程”应运而生

为学生的发展需求设计课程正是十一学校选课走班的核心理念,但具体到开什么课,则还必须由老师根据本校学生的实际情况进行再设计。

这一做法同样体现在必修课程上。如数学的分层课程,由于一分校的学生整体素质和十一的学生有一定差距,教材不能照搬照抄,他们便组织老师们重新编写。重新编撰教材,是一分校老师最初推行走班遇到的最大困难,但只要学生有需求,再难也要做,再难也有人愿意做。因为有一个清晰的机制在那里。

教育,就是尊重个体

初三的刘淑萍老师给记者讲了这样一个故事,学校运动会,他们班担任红旗队。要求服装整齐,不然会影响评分。但是有一个孩子很胖,没有合适的衣服。有同学建议就不要胖的同学上了。老师却在思考:集体荣誉和个人尊严两者什么更重要,最后老师坚持让那位同学穿着不同的衣服走在红旗队中间。

这就是十一学校的精神在一分校的体现。教育,永远尊重个体,没有个人的尊严,就没有集体的荣耀。

十一学校还有一个重要的理念就是与孩子的天性合作。

在课程改革初期十一学校一分校的老师们就开始开发很多好玩的课程。比如游学课程、汽车设计、机器人课程、3D打印。今年9月,学校又引入了攀岩课程。

再拿艺术来说,在传统学校,国家给你规定的是什么学生就要学什么。美术课,音乐课,爱不爱画,爱不爱唱的你都得上。在这里,在课程不变的情况下,都是可选择的课程模块,你想学什么就选什么课程。想画就画,想跳就跳,想唱就唱,想搞平面,搞手工,都可以。

让孩子在不断选择课程中去发现自己。这是一分校想要的。

在选修课程里最受欢迎的是戏剧课程。“戏剧课之所以最受欢迎,很大程度上是因为它的综合性。比如《白雪公主》,其中就包含了绘画、音乐、舞蹈、表演等许多门类。孩子们协作、沟通、处理问题的能力都包含在其中,你想干什么都可以。这里的孩子以前从未体验过这些东西,孩子们最后都做得非常了不起。”学校一位戏剧老师对记者说。

现在,十一学校一分校4-9年级艺术、技术、体育模块全部选课、走班,6-9年级全部课程实现选课、走班。

尾声,他们这样说

有一天有一个老教师把刘艳萍拉到一边:“校长我跟你说,尽管老师们比以前要辛苦,但大家都认这个理儿:‘十一’真是来办教育的,很纯粹,很务实。”

刘艳萍对记者说:“以一颗纯粹的心来做教育,还是能够做出一些事情来的,起码可以让老百姓家门口有所好学校。改变我们可以改变的,做我们可以做的。如果这样的同道中人越来越多,中国的教育就会越来越有希望。”

每当最后一位同学离开,都会把围栏锁起来,保证安全