框架语义学视角下古诗词翻译研究

——以《石灰吟》为例

□徐坚俊 陈莹莹 李天贤

框架语义学视角下古诗词翻译研究

——以《石灰吟》为例

□徐坚俊 陈莹莹 李天贤

本文以框架语义学为视角,对比于谦《石灰吟》的英译本,论证译语框架与源语框架的重合、包容、相交及独立的框架关系,探讨框架语义学对古诗词英译的运作机制。

框架语义学 框架关系 古诗词翻译

一、引言

自20世纪70年代认知语言学兴起以来,一些学者开始关注认知语言学与翻译研究的关系,如认知语言学对翻译的解释力(李宏、王寅,2005)、认知体验的等值翻译研究(宋德生,2005)、认知语言学对翻译的影响力(萧立明,2005)。这些研究从宏观角度诠释了认知语言学与翻译的关系。与此同时,一些学者亦开始用框架语义学等具体认知语言学理论来研究翻译,如俞荷晶(2008)从框架语义学角度论证了翻译研究的可行性与必要性,刘国辉(2010)阐释了翻译“三步曲”中框架语义认知的重要性,轩志峰(2011)则论证了框架语义学在原语文本和译语文本中的功能,讨论了翻译中语义框架重现、再塑等问题。尽管如此,运用框架语义学理论探究英译的具体运作机制的文献并不多见,对古诗词的英译实证对比研究则更少。本文以古诗词《石灰吟》的英译实践本为例,着重探讨框架语义学在古诗词英译中的运作机制。

二、框架语义学

20世纪70年代后期,美国语言学家Charles Fillmore提出的框架语义学,为人们理解和描述词项(lexical item)意义及语法构式(grammatical construction)提供了一个新视角。该理论强调,对词义的描述,首先依赖于概念构建,因此,概念构建为词在语言和言语中的存在和使用提供了背景及动因(Johnson et al,2001)。框架语义学出自经验主义语义学传统,强调语言与经验之间的连续性,通过框架来展现经验主义语义学的研究成果。框架可以是任何一个概念体系,各概念之间相互关联,要理解该体系中的任何一个概念,就必须理解整个概念体系。换言之,该体系中任何一个概念都会激活其他概念。框架语义学中,一个词代表一个经验范畴,而该范畴可以用在不同的语境中,这些语境是由该词的某个典型用法的多个方面决定的。用框架语义学的方法进行语言描写和分析还涉及到原型(prototype)和视角(perspective)等重要概念(Fillmore,1982)。Fillmore(1977)把定义和意义理解所依靠的框架称为“原型”,而范畴、背景、语境等概念皆通过原型来理解。语言意义因框架而来,框架本身亦由语言唤起,语言形式相当于观察整体画面的一个“视角”。

总之,框架语义学从认知角度出发,综合考虑语境、原型、感知、个体经历等因素,为意义的形成提供全面、整体的解释,其理论价值体现在人工智能、词典编纂、话语分析、语言习得等领域。(邓静,2010)

三、框架语义学在翻译中的运作机制

作为人类思想交流中沟通不同语言的桥梁,翻译能使通晓不同语言的人通过重新表达原文思想进行交流,也就是把一种语言的信息用另一种语言表达出来,使译文读者与原文读者有大致相同的感受(毛发生,2005)。翻译也是译者解读源语、构建译语文本的过程,在解读源语文本的过程中,译者必须将源语文本的每个词语放在特定的语义框架中去理解。译者只有对源语文本的语义框架有正确理解,才能将所译文本放在译语的语义框架系统中去定位,确定其含义、搭配方式及语体风格等框架因素,译文才能符合严复的“信、达、雅”、傅雷的“传神”等翻译标准。框架语义学对理解源语文本、重构译语文本以及评价译文质量都有一定的借鉴作用。由于源语和译语的语义框架系统具有各自的独特性,因此在构建译语文本时,译者需要根据源语文本中各个词语提供的语义框架,重现或重构译语中的语义框架(轩志峰,2011)。换言之,源语框架与译语框架将形成四种运作模式,即框架重合、框架包容、框架相交、框架独立。

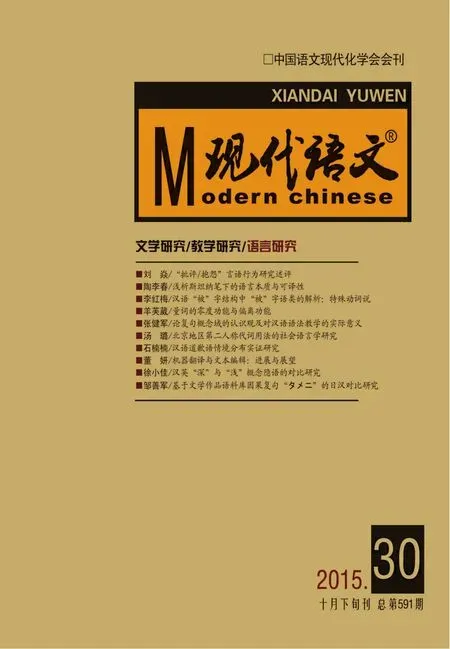

框架重合(如图1)指译语框架(A)与源语框架(B)所揭示的语义框架与框架因素一致。无论是源语框架还是译语框架,通常是多个子框架共同作用的产物,如社会框架、文化框架、情感框架等。而子框架又是由其内部多个框架因素合成的。这些因素相互匹配、映射、组合,最终输出译语框架或源语框架。若译语的框架因素与源语的框架因素完全连通,则两者的子框架完全重合,那么可视为译语框架与源语框架重合。

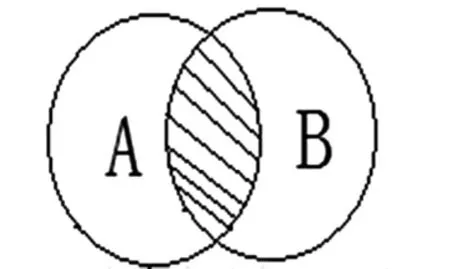

框架包容(如图2)指源语框架的语义框架和框架因素超越了其在译语框架中的范畴,反之亦然。若源语框架(B)包容译语框架(A),此时译者是基于源语框架所凸显的所有子框架,根据实际需求,对其进行筛选,将量化后的子框架进行合并、精制、完善,整合出新框架,即译语框架。那么译语子框架数必然少于源语子框架数,形成原语框架投射于译语框架的情况,即源语框架大于译语框架。若译语框架(B)包容源语框架(A),译者则是先对源语进行主体解读,在大脑中凸显其自身的子框架,而这部分子框架既包含源语子框架,又存在着超越源语子框架范畴的多余子框架,译者将源语子框架与大脑中凸显的子框架全部整合,使得译语框架大于源语框架。

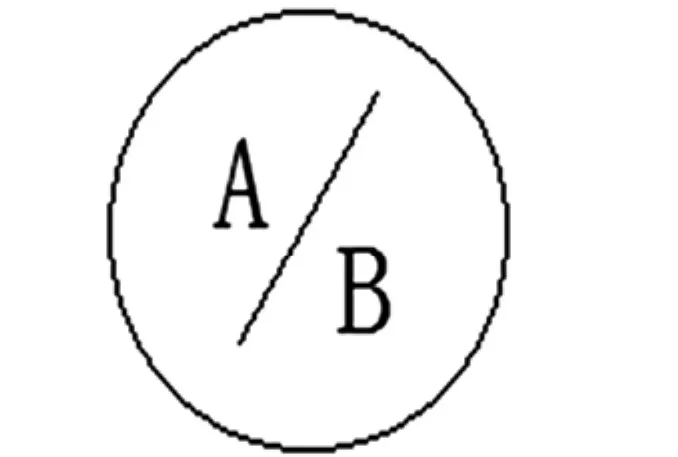

框架相交(如图3)指源语框架(A)与译语框架(B)的语义与子框架部分一致。在文化、语用习惯等因素的制约下,译文有时难以避免偏差。译语框架分解后,形成多个子框架。如上所述,子框架内部必然存在多个框架因素。将源语框架的框架因素与译语框架的框架因素相互映射,部分因素可以相互连通,而部分则独立。独立部分为源语框架与译语框架的偏差部分。译语框架的子框架与源语框架的子框架部分连通,部分独立的现象就称为框架相交。

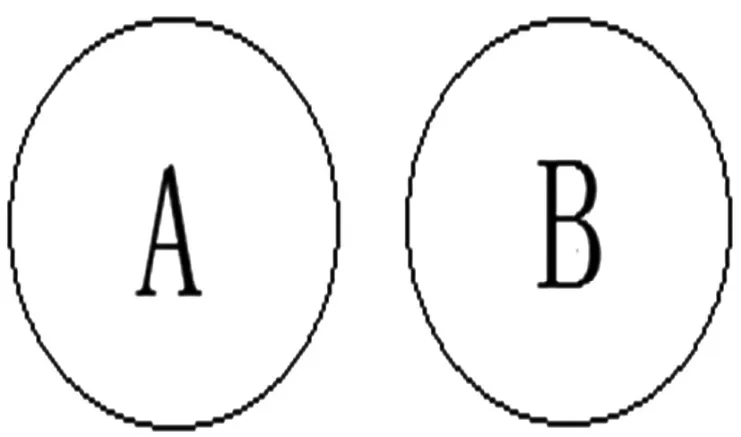

框架独立(如图4)指源语框架(A)与译语框架(B)的语义与子框架互不连通。由于中西方文化存在差异,有些意象的表达已约定俗成。为了让受众能体会到源语读者的感受,译者通常要站在读者视角,进行二度创作。在创作过程中,译者从读者视角考虑到的子框架与源语凸显的子框架完全不同,那么前者在将子框架进行合并、精制、完善后,生成新框架,即译语框架。而合成后的译语框架与源语框架的子框架及框架因素各不连通,当译语框架的框架因素向源语框架的框架因素进行映射时,两组框架因素之间互不连通,此时可视为两个框架各自独立。

图1:框架重合机理示意图

图2:框架包容机理示意图

图3:框架相交机理示意图

图4:框架独立机理示意图

四、《石灰吟》英译的框架运作机制分析

古诗词作为一种高度概括和集中反映社会生活的文学体裁,其特点有别于小说、散文、戏剧、寓言等文体。古诗词言简意丰,饱含着作者的思想感情,形象性强,节奏鲜明,富于音乐美,语句一般分行排列,注重结构形式的建筑美。

于谦的《石灰吟》讲述了经过千锤万凿才从深山里开采出来的石头,把烈火的焚烧看得平平常常;只要能把自己的清白留在世上,即使粉身碎骨也不怕。表面看来,这首七绝是咏物之作,即诗人运用白描手法,突出石灰不怕击打、不怕烈火,甘愿粉身碎骨也要把白色粉末奉献给人们的气节。深层解读后,该诗文却是诗人别具匠心之作,即咏物言志,表达诗人将自己愿为国效忠的情怀与高洁无畏的精神寄托在石灰之中。《石灰吟》原文如下:

石灰吟

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

笔者于2015年4月选取了所在院校12级英语3班四位同学对《石灰吟》进行英译实践的译文,其译本在下文分别注为1、2、3、4。为便于比较,笔者还选择了许渊冲(2013)、王知还(1995)、卓振英和刘筱华(2010)的三个译文,下文分别注为5、6、7。七组译文均见附录1。

(一)框架重合

如前所述,框架重合表明译语框架与源语框架所凸显的语义和子框架一致。如在标题“石灰”的翻译中,译本7为“limestone”。牛津英汉高阶词典(第7版)(下文简称为OALE)将其释义为“a type of white stone that contains calcium,used in building and in making cement”。由此可知,“limestone”的外在特性为“white stone”“contains calcium”;其用途为“building”“making cement”;其语义为“含有钙元素,用于建筑和制造水泥的一种白色石头”。结合源语的情景框架“深山”“锤”“凿”“焚烧”等,说明原文的“石灰”指处于原始状态开采出来的石灰石,其外在特性、用途及语义与译文相同,即源语的框架因素与译语的框架因素完全连通,这也表明译语框架与源语框架完全重合。

再如,尾联“要留清白在人间”。译文5为“You’ll purify the world by washing it e’er white”。OALE将“purify”释义为“to make sth. pure by moving substances that are dirty,harmful or not wanted”。OALE将“washing”释义为“to make sb. or sth. clean”。原文中的“清白”既可以做动词,也可做名词。源语的社会框架与文化框架表现了诗人对当时社会文化的某种期许,即诗人希望能以自身的清白带动当时社会的清白,也是历朝有良知的官员和文人对社会文化所抱有的理想。对比“purify”与“white”,前者表示使某物变纯,强调动作;后者表示使某物具有某种外在特性,着重于状态。“purify the world”与“wash it white”所凸显的语义框架为“清白人间”和“人间清白”。这就使得译文框架既含有源语框架的动词因素,又拥有源语框架的名词因素。因此,将译语的这两个因素整合后,输出的译语框架与源语框架必然完全重合。

(二)框架包容

框架包容说明源语的语义框架和框架因素超越了其在译语中的范畴,源语框架投射于译语框架,反之亦然。首先,在首联“深山”的翻译中,译文1和4译为“remote mountain”。OALE把“remote”释义为“far away from places where other people live”。其语义框架因素分别为“far from place”与“other people live”,即远离他人生活的地方。结合社会框架后,“深山”这个常用意象,往往与文人骚客因厌世或避世所隐居之处相联系。从社会文化视角看,译者大脑中的社会框架与文化框架拓宽了译者语义框架的选择范围,使译文的框架内涵得到延伸。译文的语义框架既有偏远山区之意,又吸收了该诗所体现的社会框架与文化框架。因此,译文所包含的语义框架及框架因素超越了其在源语中的范畴,即译语框架包容原语框架。

另外,尾联“要留清白在人间”表明诗人对自身的期许,即希望自己为国效忠、高洁无畏的精神可以长存。尾联中的关键词“清白”,为双关语(pun),既指石灰本身颜色,也指诗人高洁品质。译文3、4、5、6、7均以“white”为词根。OALE把“white”释义为“having the color of fresh snow and of milk”。从其语义看,乳白色或雪白色与石灰本身颜色相符,上述译者仅表达了“清白”这个双关语中的表层含义,而诗人的情感框架等内层结构未能展现。因此,源语的语义框架便包容了译语的语义框架。译文2的“virtue”为一个比较宽泛的用词,通常指道德、美德,虽有“清白”的表层语义,但译文2对“清白”在古今异义把握不够,使其语义框架因素所属范围大于源语语义框架因素,造成译语的语义框架包容源语的语义框架。

(三)框架相交

框架相交指源语与译语的语义框架与框架因素部分一致。观察标题“石灰”的译文,除译文7外,其余均译为“lime”。OALE 把“lime”释义为“a white substance obtained by heating limestone,using in building materials and to help plants grow”。“lime”的语义框架受其外在特征因素“white substance”“obtained by heating limestone”及用途属性因素“using in building materials”与“to help plants grow”所限。“lime”指成品石灰。结合原文凸显的情景框架“锤”“凿”“深山”,说明此处的“石灰”指未开采的石灰石,而非成品石灰。将上述框架整合后,输出的译文(lime)与石灰石的元素组成特性相同,但外观属性不同,因此,“石灰”译文“lime”的语义框架与源语的语义框架相交。

再对比“粉身碎骨”的译文,译文1、2、4、5、6将“粉碎”分别译成“being smashed into piece”“become into piece”“crushed and smashed into piece”“broken into piece”“crushed”。从语义视角看,五组译文的语义框架皆为“成为碎片”。OALE把“break”“smash”“become”“crush”分别释义为“to be damaged and separated into two or more parts,as a result of force”“to break sth.,or to be broken,violently and noisily into many pieces”“to start to be sth.”“to break sth. into pieces or into a powder by pressing hard”。由于“being”与“become”为系动词,表示某种状态,而本节以对比实义动词为主,因此这两个词项不作分析。smash和crush都有break的含义,但break侧重外力的粉碎,smash侧重粉碎时伴有暴力和噪音,crush侧重粉碎时通过压力。比较三组英文释义后发现,“smash”与“crush”基础含义都聚焦于“break”,但由于三组动词有各自偏向性,即译文在已凸显的框架因素上与源语的部分框架因素相同,而各自侧重点所偏向的框架因素有所不同,使得译语框架与源语框架构成部分相交的关系。

“千锤万凿”的译文也有其各自的特点。译文5在译者大脑中所激发的语义框架是“hammer blows”。OALE将“blow”释义为“when the wind or a current of air blows,it is moving”。译者将“hammer”(榔头)的重力敲击与虚无缥缈的风“blow”(吹)结合,此时将“石灰石”与“诗人”“榔头”与“折磨”这两组词项进行映射,石灰石被榔头敲击就好比诗人在当时社会所受到现实折磨一样。用“blow”体现出诗人在面对危险与黑暗现实时,更多体现的是精神层面的坦然与安定,仿佛诗人自身的高尚品质丝毫不受外物影响,这也与当时文人骚客间所盛行的社会文化风气一致。译文5以原文语义框架为基础,将源语语义框架、社会文化框架、情感框架相整合,使译文更加丰满,增加了译文的可读性,而原文与译文除基本的语义框架一致外,在社会框架与文化框架层面,两者都有些许出入,这就促成了译语框架与源语框架的部分相交。

(四)框架独立

框架独立揭示了源语与译语的语义框架与框架因素互不连通的现象。对比“深山”的译文,不难发现,除译文1与4外,其余译文皆译为“deep mountain”。OALE把“deep”释义为“it extends a long way down from the ground or from the top surface of something”。其框架因素为“a long way”“down from”“ground”“surface of something”,即一个纵向的深度概念。结合当时的社会文化框架,“深山”突显的语义框架因素为“文人墨客”“避世”“隐居之地”,并非指物体或地面纵向深度。这说明译文突显的框架因素与原文的框架因素完全不对等,即译文1、4的语义框架与源语语义框架相互独立,互不相关。

对“若等闲”译文的处理亦是如此。译文5译成“you’re not in woes”。OALE 把“woe”释义为“great unhappiness”。从语义视角看,“woe”侧重于情感上的巨大不悦。且看“若等闲”中文释义为“好像平常事一样”,在语义上侧重于个人处事态度的平和。由此可见,译者在翻译时,其大脑将源语隐性的情感框架显性化,并将这个单独的子框架输出为译语框架,从而使读者直观体会到源语作者所感受的痛苦。而源语框架则是以一种轻描淡写的情感因素表现诗人内心之痛,尽管最后所表达的内容一致,但译语框架俨然脱离源语框架而自成一体。若将译语情感框架内的因素主动向源语框架内的因素进行映射,两者展现的语义框架和情感框架各不相同,无法连通,从而使译语框架独立于源语框架。

五、结语

本文基于框架语义学理论,以古诗词《石灰吟》的英译为例进行探究,对比了源语框架与译语框架的对应机制。研究发现:1.源语框架与译语框架的重合不是两者语义框架的单向重合,其中因考虑到情感框架、社会框架、文化框架等多项重合,从而使译语框架与原语框架达到最大契合度;2.翻译时,译者难免受心智活动的影响,从而根据源语已凸显的语义框架进行二度创作,或类推其他隐性框架,产生译语框架与源语框架包容的情况;或缩小已有的显性框架数量,使译语框架与源语框架相交。但无论框架数量增加或减少,译者都应考虑译语读者大脑中可能存在的固有框架,即译文的接受度,增减所需框架,最终呈现贴切的译文;3.源语框架与译语框架的独立说明在翻译时,译者不应局限于源语框架,应在全面了解源语与译语各自的社会文化背景后,从译语读者的语用习惯、文化背景出发,将源语框架以另一种截然不同的新框架凸显出来。

附录1

1.Song of the Lime

Hammered and chiseled thousands of times from remote mountains,

The lime makes light of the burning of raging fire.

I like the lime,will not at all be afraid of being smashed into pieces

For the righteousness still lives on in the world.

(周沈艳 译)

2.Song of the Lime

Come out if deep mountains after thousands of b eing hammered,

It is usual when suffer raging fire.

There is no fear even if become pieces,

Only leave virtue in the world.

(陆霞 译)

3.Song of the Lime

You have hammered a thousand times,

Then come out from deep mountains.

Though suffering fire and heat,

You take it easy.

Though your destiny is being destroyed,

You show no fear.

You are willing to leave your whiteness in the world.

(陈萍 译)

4.Lime

Hammered thousands of times,

Then it comes from remote mountains.

For all the raging flames and fires it bears,

It stays unruffled and unhurried.

Crushed and smashed into pieces,

It shall never show anything like fear or dread,

But leave whiteness and pureness to this earth.

(毛思棋 译)

5.Song of the Lime

You come out of deep mountains after hammer blows;

Under fire and water tortures you’re not in woes.

Though broken into pieces, you will have no fright;

You’ll purify the world by washing it e’er white.

(许渊冲 译)

6.Lime

Hacked and hammered a thousand times,

From the depth of the mountains it comes.

Through hectic heat and frantic flame,

Unperturbed it stays the same.

Flesh and bone to smithereens crushed,

It still is unafraid,unflushed.

For all it desires from its birth,

Is leaving whiteness to this earth.

(王知还 译)

7.Song of the Limestone

Thou,having suffer’d countless strikes,come’st out from mountain deep;

Undaunted in the face of flames which do around thee leap.

Though destin’d to be pulveriz’d thou show’ st no sign of fright,

For‘tis thy wish to leave with th’world a lily white!

(卓振英,刘筱华 译)

(本文为宁波大学2015年SRIP校级重点资助项目。)

[1]Fillmore,C.Topics in Lexical Semantics[A].In R.Cole(ed.).Current Issues in Linguistic Theory[C]. Bloomington:Indiana University Press,1977.

[2]Fillmore,C.J.Frame semantics[A].In the Linguistic Society of Kore1(ed.)Linguistics in the morning calm [C].Seoul:Hanshin,1982.

[3]Johnson C,Filmore C,Wood E,Ruppenhofer J,Urban M,Petruck M.Baker C.The FrameNet Project:Tools for Lexical Building[M].Berkeley:International Computer Science Institute,2001.

[4]邓静.翻译研究的框架语义学视角评析[J].外语教学与研究,2010,(1):66-71.

[5]刘国辉.框架语义学对翻译的“三部曲”启示[J].外国语文,2010,(4):74-79.

[6]李弘,王寅.语义理论与翻译研究——认知语言学对翻译的解释力[J].外语与外语教学,2005,(10):35-39.

[7]毛发生.京剧术语翻译及其方法[J].北京第二外国语学院学报,2005,(5):24-35.

[8]宋德生.认知的体验性对等值翻译的诠释[J].中国翻译,2005,(5):21-23.

[9]王知还.古今爱国抒情词诗选(英汉对照)[M].北京:中国对外翻译出版公司,1995.

[10]萧立明.认知语言学与翻译[J].中南大学学报(社会科学版),2005,(5):572-575.

[11]许渊冲.许渊冲经典英译古代诗歌1000首(元明清)[M].北京:海豚出版社,2013.

[12]轩志峰.框架语义学视角下的翻译研究[J].商丘师范学院学报,2011,(2):105-110.

[13]俞荷晶. 框架语义学角度下的翻译研究[J].中国俄语教学,2008,(3):54-57.

[14]卓振英,刘筱华.英译中国历代诗词[M].广州:暨南大学出版社,2010.

(徐坚俊 陈莹莹 李天贤 浙江宁波 宁波大学科学技术学院 315212)