南水北调倒虹吸工程局部冲刷试验及防冲方案比选

□赵秀凤 □朱智伟 □李文亮

(1河南水利与环境职业学院;2河南省水利勘测设计研究有限公司)

1 工程概况

某渠道倒虹吸是南水北调中线工程总干渠的河渠交叉建筑物。倒虹吸上下游渠段过水断面采用梯形,渠底宽24.50 m,内、外边坡均为1:2,堤顶宽5 m。渠道倒虹吸主要建筑物自进口至出口依次为进口渐变段、进口检修闸、倒虹吸管身段、出口控制闸、出口渐变段等。工程防洪标准为100年一遇洪水设计,300 a一遇洪水校核。倒虹吸顶部高程124.40 m,上部回填砂砾石厚度3.60 m,回填料表层为0.50 m厚的浆砌块石防护,顶面高程128.50 m,口门宽92.20 m。交叉断面右岸(南岸)设有防护堤,上游防护堤长165 m,下游防护堤长135 m,堤顶高程均为132.35 m。倒虹吸上游北支引渠长307 m,渠底宽度2 m,边坡坡度1:1.50。

倒虹吸与河流交叉断面处天然河道100 a一遇洪峰流量948 m3/s,对应洪水位131.31 m,300 a一遇洪峰流量1180 m3/s,对应洪水位131.74 m。河流与总干渠交叉处分为南、北两支,总干渠于两支汇合处上游约1 km处通过。

2 模型试验设计

2.1 确定模型比尺

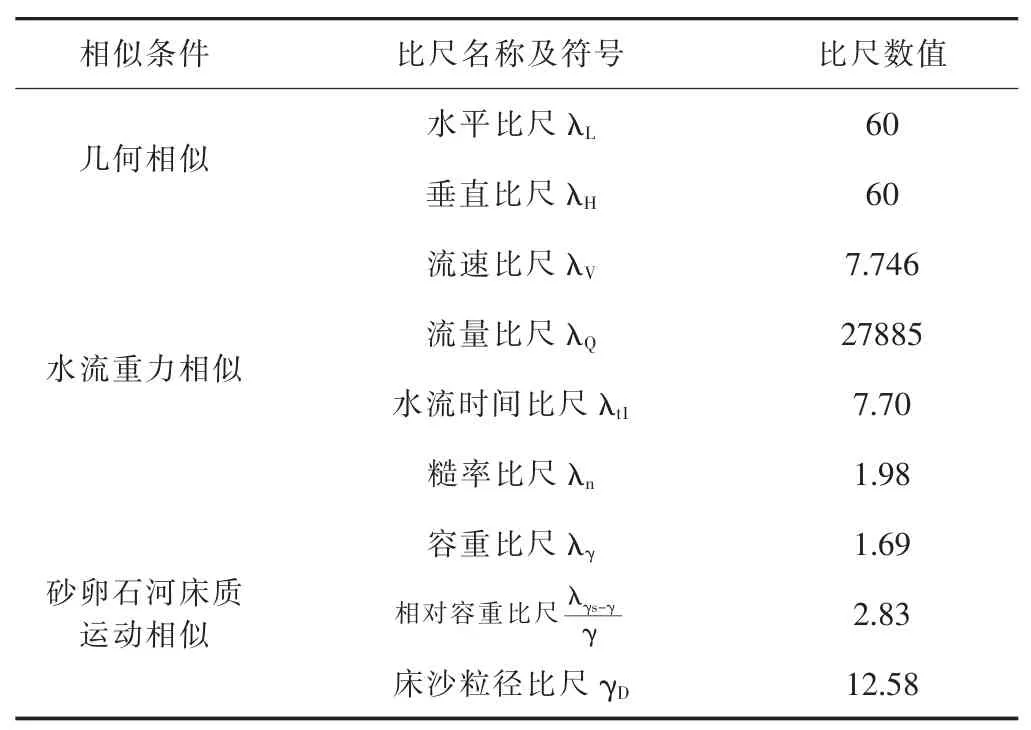

动床河工模型试验的模型设计应满足几何形态、水流运动和泥沙运动相似条件。根据相应相似准则及所选用的模型沙计算得模型比尺值如表1。

表1 模型比尺汇总表

2.2 试验量测方法

分别按照河流遭遇20 a一遇洪水、100 a一遇洪水和300 a一遇洪水洪峰流量进行清水冲刷试验。根据《河工模型试验规程》(SL99-2012),模型局部冲刷试验时间定为2 h,故每级洪水流量均按恒定流冲刷2 h(相当于原型冲刷15.50 h),不考虑上游砂卵石的补给。模型地形按照原始河道地形进行铺设,先施放20 a一遇洪水约2 h后,停水对地形进行量测,然后再进行下一级流量试验,每级流量均冲刷2 h。

3 设计方案局部冲刷模型试验成果

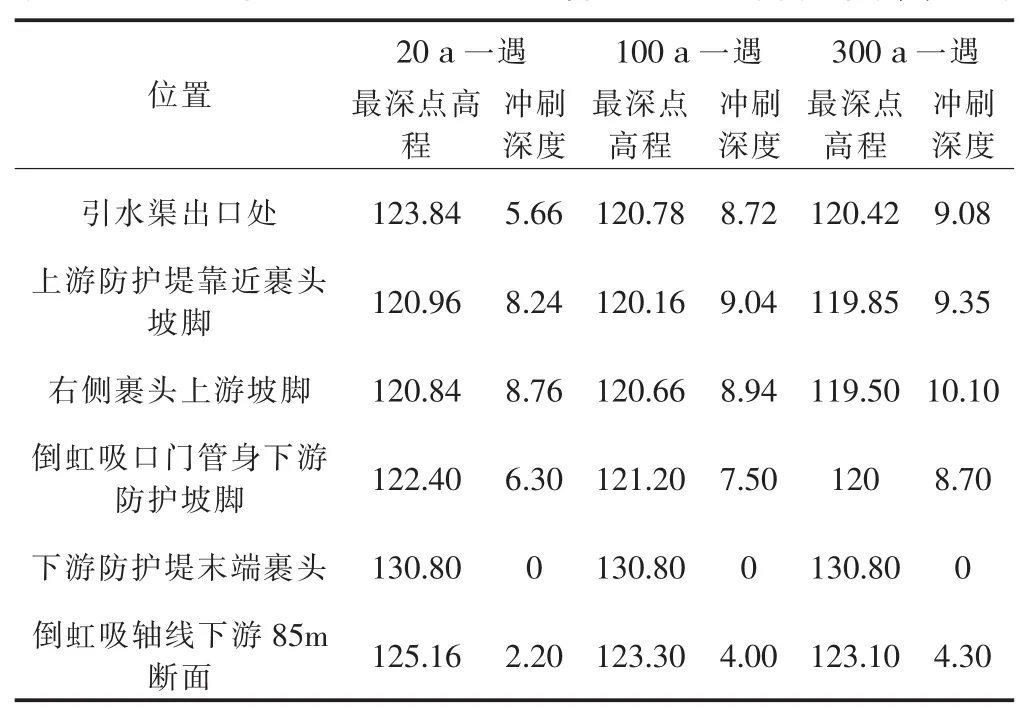

穿河修建倒虹吸后,分别对20 a一遇洪水、100 a一遇洪水、300 a一遇洪水时河道冲刷地形进行了量测,倒虹吸附近不同部位冲刷深度见表2(冲刷深度是指冲刷后河床高程与原始河床高程的差值)。

由表2可知,河流遭遇20 a一遇洪水时,引水渠出口局部最大冲刷深度4.94 m,遭遇300 a一遇洪水时,引水渠出口局部最大冲刷深度6.74 m,且冲坑距倒虹吸较近有可能危及倒虹吸的安全,建议对引水渠出口进行防护。由于北支引水渠出流集中,并且挤压南支主流,加重了倒虹吸上游防护堤及倒虹吸右侧裹头的冲刷,在遭遇各级设计洪水时,冲刷均较深。在遭遇20 a一遇洪水时上游护坡坡脚处冲刷深度达到7.54 m,右侧裹头坡脚处冲刷深度也达到6.18 m。且随着洪水流量的增大,其冲刷深度进一步增大。因此,从工程的安全角度考虑,需要对上游护坡坡脚和倒虹吸右侧裹头坡脚进行防护。倒虹吸下游防护堤在20 a一遇和100 a一遇洪水时,仅防护堤裹头头部靠流,在300 a一遇洪水时水流直冲防护堤,防护堤周围淘刷较深,防护堤布置型式需要进一步优化。

表2 修建倒虹吸后不同部位冲刷坑最深点统计表(单位:m)

4 防冲优化方案成果及比选

4.1 优化方案一及模型试验成果

4.1.1 优化方案一布置

根据倒虹吸原设计方案试验结果,对北支引水渠的位置及过流断面、上游防护堤和下游防护堤位置及高度做了相应调整及优化;引水渠进口修建堵堤,堤顶高程134 m,北支引水渠渠身由折线型调整为直线型,渠底宽度由2 m增加到4.50 m,渠道内坡1:1.50。上游右岸防护堤位置左移30~50 m,接近主河槽,其长度加长11 m,堤顶高程抬高0.50 m。下游右岸防护堤由折线型调整为直线型,位置左移20~30 m,长度缩短22 m,堤顶高程抬高0.50 m。

4.1.2 优化方案一模型试验成果

根据模型试验结果,采用上述优化方案后倒虹吸局部冲刷深度试验成果见表3。优化方案一试验结果表明,在各级设计洪水条件下,倒虹吸附近冲刷较为严重,其部位主要集中在上游防护堤坡脚、右侧裹头上游坡脚以及引水渠出口附近。各级洪水时,引水渠出口段冲刷较深,由于引水渠出口水流挤压南支洪水,加重了倒虹吸上游防护堤坡脚和右侧裹头上游坡脚的冲刷,同时南支洪水又直冲引水渠出口段,危及引水渠出口工程安全。如在20 a洪水时,倒虹吸上游防护堤坡脚和右侧裹头上游坡脚最大冲刷深度8.76 m,引水渠出口局部冲深5.66 m,因此,需要对倒虹吸上游防护堤坡脚、右侧裹头上游坡脚以及引水渠出口进行防护处理。

表3 优化方案一倒虹吸附近不同部位冲刷深度统计(单位:m)

4.2 优化方案二及模型试验成果

4.2.1 优化方案二布置

根据河道地形资料,在倒虹吸上游600~700 m河道北支最窄河道位置建一道堵堤,将北支洪水阻截并导入南支,堵堤长度150 m,堵堤高6 m。

4.2.2 优化方案二模型试验成果

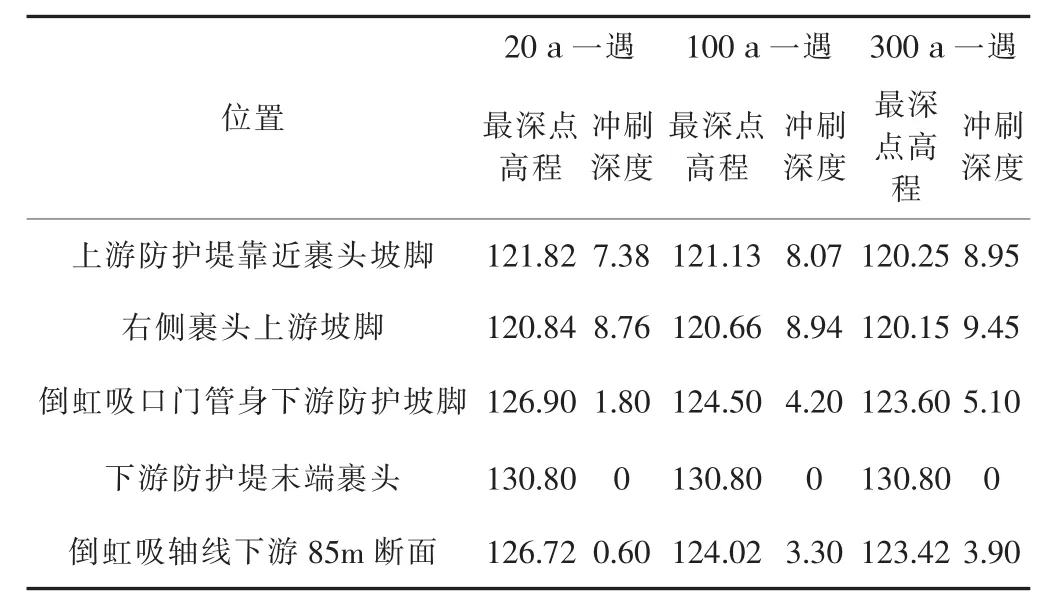

优化方案二模型试验结果表明,各级设计洪水时,最大冲刷深度明显减小。如300 a一遇洪水时,在原引水渠出流处冲刷最大深度约由修改一方案的9.08 m减小至6.12 m。在倒虹吸下游85m断面,冲刷最深点位置左移,在300年一遇洪水时最大冲刷深度略有减少约为3.90 m。冲刷深度统计见表4。

表4 修改二方案倒虹吸附近不同部位冲刷深度统计表(单位:m)

在各级流量下,倒虹吸附近冲刷较为严重的部位仍然集中在上游防护堤与右侧裹头交汇处,优化方案二冲刷深度较优化方案一有所减小。北支在上游堵截后,洪水全部由南支下泄,河势趋直,河道和倒虹吸口门断面水流分布均匀。同时不存在总干渠顺坡行洪的危害和引渠出口的淘刷防护。

5 结论

通过对两种优化方案的模型试验成果对比分析可知,无论从倒虹吸工程上下游水流流态,还是从易出险并危及工程安全的部位(如总干渠顺坡行洪的边坡、引水渠出口、上游防护堤坡脚和右侧裹头坡脚等处)最大冲刷深度,优化方案二比方案一较优,虽然该方案北支河道上游堵堤长度较长,但节省了北支引水渠的开挖和防护,并避免了总干渠外坡行洪的隐患。原设计方案引水渠出流虽然也进行了转向,但其出流与南支主流有一定的夹角,挤压南支主流,同时南支主流冲击引水渠出口。因此,根据模型成果,推荐采用优化方案二,以确保南水北调总干渠的安全运行。