都昌籍景德镇窑工的初步探源

莫云杰,徐贵珍,郑乃章

(景德镇陶瓷学院,国家日用建筑陶瓷工程技术研究中心,江西 景德镇 333000)

都昌籍景德镇窑工的初步探源

莫云杰,徐贵珍,郑乃章

(景德镇陶瓷学院,国家日用建筑陶瓷工程技术研究中心,江西 景德镇 333000)

景德镇窑工中都昌籍人士占大多数,且对景德镇制瓷业、经济和社会影响很大。本文通过对文献资料和历史事件的梳理,结合田野考察,认为:历史上的“军窑”与都昌籍人士介入景德镇窑业有直接的关联;元明“鄱阳湖之战”后,大批明军中的都昌籍军人参与到繁重的御窑烧造中,从以体力为主的原料制备——“白土行”起步;进入清代早中期,逐渐掌握了窑户坯房的技术关键,成长为景德镇窑工匠中的主力军,进而被载入史册。

景德镇窑;军窑;工匠;都昌人

0 引 言

景德镇的瓷器世界闻名,康、雍、乾三朝达到了鼎盛。明清时期景德镇窑工中都昌人士占多数,影响力远超过周边其他地域(如:鄱阳、抚州、乐平、徽州各邑)工匠,为什么会出现这种现象?清代以来对都昌籍景德镇窑工研究的文献有很多,但深究都昌人如何介入到景德镇窑工匠之列?仅有数量极少文献或支离破碎的传说。本文力图通过对文献资料和历史事件的梳理,对都昌籍景德镇窑工进行初步探源,这对研究景德镇陶瓷史亦有重要的参考价值。

1 明清时期景德镇窑工的相关记载

1.1最早文献中的直接记录

明嘉靖二十一年(1542年),景德镇已是“主客无虑十万余”;到万历年间,“镇上佣工”“每日不下数万”。以上记载能反映了明代景德镇制瓷业的繁荣景象,但并没写都昌人来景德镇的历史缘由,且明代很少有文献直接记录都昌人是怎样来景德镇的。

清代中后期开始有一些记录,坯作:“镇坯房皆矮屋,工作都鄱并客藉人,本地近少业者”①道光《浮梁县志》。窑作:同坯作一样为都鄱二帮所把持。而满窑店“…今镇分为二帮,共计满窑店三十二间,各有首领俗呼为满窑头。凡都鄱二帮满柴、槎窑,皆分地界②(清)蓝浦《景德镇陶录》。烧窑:烧窑工属于都昌帮,不传外人,烧窑系包与把桩者,所用工人归其自雇。除把桩外,则有所谓抬坯、加杪(表)、兜脚、拿匣、打杂、小伙手凡七行,一窑共计约十三四人,把桩首领,抬坯、加杪等工则安置坯匣,小伙手为技徒,烧窑归把桩所负”[1]。

《窑民行》中强调:“窑户都昌叟”。清代郑延桂在《景德镇陶歌》:“江南雄镇记陶阳绝妙花瓷动四方;廿十长街半窑户赢他随路唤都昌”。史料记载“饶七邑民共与都昌人为斗愤,彼地善讼也,鸣锣攘臂,以逐都昌为辞”③乾隆《浮梁县志》卷一·风俗。以上史料反映了都昌人在景德镇的具体工作和取得的辉煌成就,但也都没有写都昌人是怎么来到景德镇的。

民国时期以后在一些非正式出版物上有了都昌人如何来景德镇的文字,但这些可信度不高的记载,究其源头难以相信。

1.2对景德镇都昌人的间接记录

明王宗沐《江西大志·陶书》中说:“陶有明朝初年,匠,官近凡三百余而复招募盖工致之匠少而绘事尤难也”④明王宗沐《江西大志.陶书》,说明景德镇的窑工少。梁森泰《明清时期景德镇城市经济研究》中也写到:“明代时期景德镇就有军窑,军窑的服役者就是住在景德镇的军匠,军匠隶属于饶州千户所,属卫籍明代军籍世袭”[2]。也都没有明确指出都昌人是怎么来景德镇的。

2 旁证史料引起的质疑

民间有种说法,都昌人旅景业陶最早有两批“第一批未站住脚被本地人挤掉了”,“第二批从干白土等劳力活动起才站住了”。说明第一批人没有技术没有后盾,被挤走了,第二批都昌军人不懂制瓷技术从“白土行”干起站住了脚。都昌人突然大量人来到景德镇,并介入了景德镇的制瓷业,是不是跟“军窑”有关呢?

2.1宋代“军窑”

宋代就有“军窑”的记载,主要是提供军需用品。元代景德镇设立的“浮梁瓷局”归枢密院管,主要为元朝烧制瓷器。枢密院,唐、五代、宋、辽、元等朝代的官署名称,长官称枢密使,主要掌管军政。由此可知“浮梁瓷局”归军队管,是元朝的“军窑”。明朝成立后,沿袭了“浮梁瓷局”的建制与管理模式。明朝景德镇有几种窑:一为官窑(又称御窑厂),一为民窑。“军窑”是凡在军籍的,在景德镇的瓷窑,就叫“军窑”,与民窑性质大致相同。浮梁县志陶政编(物产志)就有“除见厂役官匠窑座外,诸凡‘军’,‘民’新旧窑座”一语⑤浮梁县志陶政编(物产志),这就提示说明都昌籍景德镇窑工匠与“军窑”有关。

2.2鄱阳湖大战

都昌离景德镇百余里,明代以前景德镇瓷器名气和烧造规模都不大,古代交通业不便,不可能有大量人来景德镇,更别提涉足景德镇制瓷业了。都昌人要大量来景德镇并介入制瓷业,必须要靠强大的外力。什么强大的力量呢?这可能与元明之交的“鄱阳大战”有关。

元末,社会腐败,各地农民纷纷起义。义军及各州府军阀既抗击元军而又相互攻战掠地,战火连年,民不聊生。公元1360年,陈友谅率领强大的水军,从采石沿江东下,进攻应天府⑥《明寳录·太祖寳录》卷一五六。

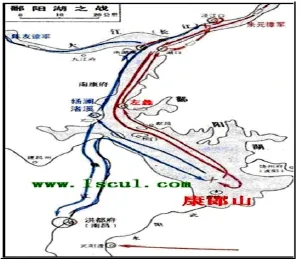

图1中的左蠡就是今都昌左里镇,左蠡到湖口还有今都昌县的春桥乡,多宝乡,从作战图可以看出,鄱阳湖大战的主战场就在都昌。

图1 朱元璋、陈友谅鄱阳湖大战示意Fig.1 Zhuan Yuanzhang and Chen Youliang’s battle of Lake Poyang

图2 都昌、鄱阳境域比较Fig.2 County area comparison between Duchang and Poyang

从图2可见,都昌比鄱阳占有更大的鄱阳湖水域,对比图1,鄱阳湖大战在都昌比鄱阳的战斗面积大。但鄱阳离景德镇更近,都昌人到景德镇必经鄱阳,从地缘和血缘上来讲,鄱阳人在景德镇比都昌人更有优势,为什么鄱阳人在景德镇的影响力没有都昌人大呢?

在这里不得不提明朝的开国功臣“怀远大将军”——于光。于光,都昌人,生于元泰定四年(1327年)八月,幼读诗书,胸怀大志,当时战乱四起,他为了保卫乡里,组织乡民武装,抵御外敌。当红巾军徐寿辉部攻下饶州时,他亦率部归附了红巾军,被署为院判,镇守利阳镇(今景德镇市丽阳镇),据有鄱东和浮南十几个乡。于光部“曲横恣每裁抑之民赖以安。”可见元朝末年都昌人于光的部队驻守浮梁境内,保卫了一方的安宁,都昌人元末明初在景德镇已经有了一定的势力。

1360年,陈友谅杀害了徐寿辉,自立为王,于光不服,归附了朱元璋。率部先后取得了生擒张士诚和挫败陈友谅部的辉煌战绩。几年来,战鄱湖、冲安庆、征九江,平浙西、降武昌,灭陈友谅军,又北上战山东,取汴梁,克陕、洛。为大明王朝的建立,立下了赫赫战功,被封为鹰扬卫指挥使,后镇守潼关,旧部留在景德镇⑦都昌县 南峰冯氏宗谱.民国甲申年重修。

2.3洪武时期朝廷对内地军队的安排

明史载:“明初垛集令行民出一丁为军。”家里

只要有一人从军就是法定的军户。元末于光部下已属军籍,不能脱籍,所以也不能回都昌当农民。按照明代卫所制度的规定正军要有一人或二、三人随营生理以佐操练戌守的路费而且还要(金发)妻子相随以防其逃亡。实行“一人在官则阖门皆从”[3]。可想而知,都昌军人要带很多人来景德镇。

2.4明政府对景德镇瓷器的需求

公元1368年,朱元璋建立大明王朝,百废待兴,用于建筑、日用、祭祀和赏赉瓷器的数量大的惊人。

2.4.1 洪武时期南京府瓷器的需求

洪武二年,建立了“御器厂”,开始烧造官用瓷器。明朝的烧造情况在《大明会典》中有记载:“洪武二十六年定,凡烧造供用器皿等物,须定夺样制,计算人工物料。如果数多,起取人工赴京,置窑兴工;或数少,行移饶、处等府烧造。”这些精美的官方用瓷首先是满足皇家的需要,其次用于赏赉⑧明《大明会典》。公元1366年,明故宫开始修建,公元1375年改建,十年完成。以富贵山作中轴线的基准点,向南展开,东西约800米,南北约700米,前列太庙和社稷坛[4]。

这样的规模在古代是大工程,耗时10年,更何况是皇上的寝宫,无疑皇家对陶瓷无论是质量还是数量的要求都很高。

陆明华著的《中国陶瓷》中记载,“洪武七年(1374年),朝廷赠给琉球国部分陶瓷,另外又以70000件产品与该国进行贸易活动。洪武十六年(1383年),占城、真腊得到了明王朝的赏赉瓷器各19000件,洪武十九年(1386年),真腊又得到了朝廷赠与的瓷器[5]。以上一书记载,可见景德镇各类贡瓷的巨大数量。

2.4.2 永、宣下西洋及明后期各朝的烧造任务

永乐三年(1405年),皇上派郑和带上瓷器首次航行在大西洋上,拉开明清瓷器外交序幕。据史料记载每次下西洋所带的瓷器达数万吨。

天顺三年十一月,光禄寺奏请于江西饶州府烧造瓷器共十三万三千有余,工部以饶州民艰难,奏减八万,皇帝同意了奏请。

嘉靖朝长达45年,几乎每年都有烧造任务,据统计,当时的派烧额达60万件,还有弘治以来下令烧造但没完成的30余万件,总数约近100万件。由于数量大,难以完成,实行“官搭民烧”。万历一朝长达48年,万历十年命烧瓷器的数量96000多件,万历十九年命烧瓷器的数量159000件后又补加80000件。由于烧造任务的繁重激起了民变和一些毁窑事件[6]。

2.4.3 东印度公司的海外贸易

明万历十二年(1584年),荷兰皇室通过率先与中国来往的西班牙和葡萄牙向中国订购了96000件瓷器。1610年(万历三十八年)和1614年,先后有两艘船运载了大量瓷器,前者为10000件,后者大70000件。1602-1680的80年间,共有1200万件瓷器被东印度公司的商场运往荷兰和全世界的其他国家,其中中国的瓷器有1010万件。

2.4.4考古资料的分析

南京明故宫发掘时曾出土了不少洪武时期的瓷器残片,包括建筑用的瓷砖、瓷板瓦、瓷筒瓦、磁瓦当、瓷滴水、瓷吻、瓷脊等部件。这些残片在1990年9月在景德镇珠山明代御器厂旧址上也有发掘。可见明故宫的庞大建筑用瓷由御窑厂烧造。

3 都昌人大量进入景德镇的分析

3.1元朝以前都昌人不可能大量来景德镇

石奎济先生在《都昌人在景德镇崛起》一文中分析,元代以前,景德镇生产规模有限,吸引外来劳动力的可能性不大。农民只要在农村还有生存的一线希望就不会背井离乡。元朝景德镇制瓷技术有进步,但是“陶民食工,不受艺拥”,所以都昌人也不会大量来到景德镇[7]。

3.2元朝末年战乱土地荒废,人口锐减

据清代乾隆四十八年刻本《浮梁县志》卷五《食货志》“户口”中的记载:

元至元庚寅(前至元二十七年1290)户50786口192148;

明洪武辛未(洪武二十四年1391)户18731口104970 ;

元 (1312-1313)官民田地山塘6716顷74献3角56步;

延佑乙卯(延佑二年1315)官民田地山塘7266顷66献2分6厘7毫;

明洪武辛未(洪武二十四年1391)官民田地山塘2332顷8献2分。

明朝与元朝百年前相比,浮梁人口数骤减了五分之三人,耕地则不及七十六年前的三分之一[8]。可见元明战争对浮梁的创伤巨大,浮梁变得人烟稀少荒凉。

3.3都昌人因“军窑”大量来到景德镇

明朝成立后,于光的部队(都昌人)已入军籍。从军多年,回家老家耕地、种田对许多军人来说可能很不习惯,或者说他们中绝大多数人过了学习种植的年龄,再加上都昌濒临鄱阳湖。十年九灾,靠农业很难过上好日子,甚至还会更穷,所以大部分人会选择留在景德镇,依明朝军队管理,顺理成章进入“军窑”。大批都昌军人,拖家带口,要带大量的的人来景德镇。这正好改变了浮梁的人口稀少,劳动力匮乏的景象,满足了烧窑制瓷需要的大量人力物力,保证了明政府巨大贡瓷任务的完成。

4 结 论

综上可见,明朝建立后,都昌人因“军籍”而引入到景德镇的“窑工”中,加入制瓷大军,协助完成明政府巨大的贡瓷任务。“军窑”为明政府惊人的瓷器数量的完成有重要贡献,同时也为都昌人大量介入景德镇制瓷业打下了根基。在接下来的岁月里,因地缘和血缘的关系,都昌人成群结队的来到景德镇学习制瓷烧窑技术,凭着吃苦耐劳、勤俭节约、勇于开拓、诚信经营等优良品质,在景德镇逐渐由制瓷杂工成长为熟练工再到把头,不断成长壮大,直至称雄称霸。

[1] 向焯. 景德镇陶业记事[M]. 汉熙印刷所景德镇开智印刷局, 1920.

[2] 梁森泰. 明清时期景德镇城市经济研究[M]. 南昌: 江西人民出版社, 1991.

[3]李龙潜. 明代军户制度浅论[J].

[4] 张浦生, 霍华. 南京明故宫出土文物研究[M]. 东南文化, 1997.

[5] 陆明华. 中国陶瓷[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 1999.

[7]王光尧. 明代宫廷陶瓷史[M]. 北京: 紫禁城出版社, 2010.

[8] 石奎济. 都帮在景德镇德崛起[M]. 中国人民政治协商会议景德镇市委员会文史资, 第10辑, 1994.

[9] 郑乃章, 莫云杰,等.晚清民国时期景德镇陶瓷瓷业社会民间管理——基于《景德镇新安书院契录》的考察[J]. 陶瓷学报, 2014(06), 674-680.

Reasons behind the Convergence of Craftsmen from Duchang in Jingdezhen Ceramic Factories

MO Yunjie, XU GuizhenZHENG Naizhang

((Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen 333403, Jiangxi, China)

Jingdezhen ceramic factories have seen the largest number of migrant workers from Duchang. They have a great influence on Jingdezhen porcelain, economy and society. A review of the literature and records of important historical events combined with the field investigation reveals that the emergence of "army ceramic factories" in the history has a direct link with the engagement of Duchang migrant workers in Jingdezhen ceramic industry. After the battle of Lake Poyang at the turn of Yuan Dynasty into Ming, a lot of armymen from Duchang entered the imperial ceramic factories employed in ceramic making, first in material treatment which entailed heavy work; then in the mid-Qing Dynasty, as they grasped the key porcelain making techniques, the Duchang migrant workers became the main force of the industry, whose feats were written in the history.

Jingdezhen ceramic factories; army factories; craftsmen; Duchang

date: 2015-02-15.Revised date: 2015-02-18.

TQ174.6+5

A

1006-2874(2015)03-0022-05

10.13958/j.cnki.ztcg.2015.03.005

2015-02-15。

2015-02-18。

通信联系人:莫云杰,女,硕士,工程师。

Correspondent author:MO Yunjie, female, Master, Engineer.

E-mail:iammoyunjie@126.com