针刺配合中药外敷治疗带状疱疹30例疗效观察

刘舒园

(江苏省扬州市中医院针灸科,江苏 扬州 225001)

带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的急性感染性皮肤病。对此病毒无免疫力的儿童被感染后,发生水痘。部分患者被感染后成为病毒携带者而不发生症状。由于病毒具有亲神经性,感染后可长期潜伏于脊髓神经后根神经节的神经元内,当抵抗力低下或劳累、感染、感冒时,病毒可再次生长繁殖,并沿神经纤维移至皮肤,使受侵犯的神经和皮肤产生强烈的炎症。皮疹一般有单侧性和按神经节段分布的特点,有集簇性的疱疹组成,并伴有疼痛;年龄愈大,神经痛愈重。本病好发于成人,春秋季节多见。发病率随年龄增大而呈显著上升[1]。2013-09—2013-12,笔者采用针刺配合中药外敷治疗带状疱疹30例,并与口服阿昔洛韦治疗30例对照观察,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 全部60例均为我院针灸科门诊带状疱疹患者,随机分为2组。治疗组30例,男15例,女15例;年龄45~75岁,平均(58.3±7.1)岁;病程1 ~10 d,平均(5.01 ±2.36)d。对照组30例,男15例,女15例;年龄42~74岁,平均 (55.5 ±6.2)岁;病程1 ~10d,平均(4.88 ±3.54)d。2组一般资料比较差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 病例选择

1.2.1 诊断标准 西医诊断标准参照《临床皮肤病学》[2]:簇集性水疱,单侧分布,带状排列及伴有明显的神经痛。中医证候诊断标准参照《皮肤病中医诊疗学》[3]:患部出现成片的红色丘疹,累累如串珠,排列如蛇行,痛如火燎。

1.2.2 纳入标准 ①符合以上诊断标准;②治疗前1周内均未在正规医院接受系统的抗病毒或其他抗神经痛药物治疗;③1周内局部未外用抗带状疱疹药物;④无影响疗效观察的其他皮肤疾病。

1.3 治疗方法

1.3.1 治疗组 予针刺治疗配合中药外敷。①针刺患处周边。病损常规消毒后,根据疼痛部位大小,选用0.35 mm ×25 mm ~0.35 mm ×40 mm的毫针,呈15~20°朝疱疹方向围刺,刺入0.5~1.5寸,依据皮损面积决定针数的多少,针间距在1寸左右,针刺后进行提插捻转使患者得气。②辨证选取双侧神门、内关、合谷、支沟、阳陵泉、足三里、阴陵泉等穴位,针刺用泻法,留针30 min,每日1次。③针刺起针后予患处中药外敷。用蒸馏水连续擦洗病损部位3~5遍后,用自制中药药膏(药物组成:大黄10 g,黄连 10 g,黄芩 10 g,天竺黄 10 g,青黛 15 g,紫花地丁 15 g,木芙蓉 10 g,冰片10 g,全方研成细末,过120目筛后取少量用水和凡士林调和成稀糊状)涂于患处,20 min后清洗。每日1次。

1.3.2 对照组 阿昔洛韦片(石家庄以岭药业股份有限公司,国药准字H20054050)200 mg,每日4次口服,连续治疗7 d。

1.3.3 疗程及注意事项 2组均治疗7 d。治疗期间皮损表面禁用任何化妆品,避免日晒,结痂后禁止搔抓痂壳,待其自然掉落。饮食要清淡富有营养,多食新鲜水果蔬菜,禁食辛辣甘甜腥腻等物。保持心情愉快,注意休息。

1.4 观察指标 治疗后随访2个月,观察2组患者后遗神经痛发生情况。临床上认为带状疱疹的皮疹消退以后,其局部皮肤仍有疼痛不适,且持续1个月以上者称为带状疱疹后遗神经痛。表现为局部阵发性或持续性的灼痛、刺痛、跳痛、刀割痛,严重者影响休息、睡眠、精神状态等[4]。

1.5 疗效标准 治疗7 d后判定疗效。参照《中医病证诊断疗效标准》[5]拟订。治愈:患者能够完成治疗,皮损及所有伴随症状消失,无新起水疱,所有水疱干涸结痂,或痂皮都已脱落,皮损处仅留表浅红色,无后遗神经痛发生;好转:皮疹消退30%以上,疼痛基本消失,水疱大部分结痂,无新水疱形成;未愈:皮疹消退不足30%或未消退,疼痛未减轻,有新水疱形成,后遗神经痛。

1.6 统计学方法 应用MATLAB统计软件进行统计学分析,计量资料采用均数±标准差(¯x±s)表示,采用 t检验;计数资料率的比较采用 χ2检验。

2 结果

2.1 2组疗效比较 见表1。

表1 2组疗效比较 例

由表1可见,2组治愈率及总有效率比较差异有统计学意义(P<0.05),治疗组疗效优于对照组。

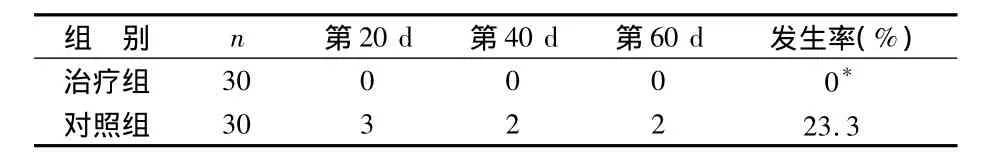

2.2 2组后遗神经痛发生情况比较 见表2。

表2 2组后遗神经痛发生情况比较 例

由表2可见,2组后遗神经痛发生率比较差异有统计学意义(P<0.05),治疗组低于对照组。

3 讨论

人是水痘-带状疱疹病毒的惟一宿主,病毒经呼吸道黏膜进入血液形成病毒血症,发生水痘或呈隐性感染。病毒可长期潜伏在脊髓后根神经节或者颅神经感觉神经节内。当机体受到某种刺激(如创伤、疲劳、恶性肿瘤或病后虚弱等)导致机体抵抗力下降时,潜伏病毒被激活,沿感觉神经轴索下行到达该神经所支配区域的皮肤内复制产生水疱,同时受累神经发生炎症、坏死,产生神经痛。好发部位依次为肋间神经、颈神经、三叉神经及腰骶神经支配区域。患处常首先出现潮红斑,很快出现粟粒至黄豆大小的丘疹,簇状分布而不融合,继之迅速变为水疱,疱壁紧张发亮,疱液澄清,外周绕以红晕,各簇水疱群间皮肤正常;皮损沿某一周围神经呈带状排列,多发生在身体的一侧,一般不超过正中线。神经痛为本病特征之一,可在发病前或伴随皮损出现,老年患者常较为剧烈。病程一般2~3周,水疱干涸、结痂脱落后留有暂时性淡红斑或色素沉着[6]。

阿昔洛韦为一种高效的抗病毒药物,由人工合成,为嘌呤核苷类衍生物。阿昔洛韦主要成分能够对水痘-带状疱疹病毒产生较强的抑制作用,经过临床实验发现,该药物成分对人类疱疹病毒4型及单纯疱疹病毒均能够起到很强的抑制作用[7]。其作用机制如下:阿昔洛韦作用于感染细胞,通过病毒腺苷激酶、细胞激酶起的催化作用,发生反应转化为三磷酸无环鸟苷,而三磷酸无环鸟苷能够产生较大的抑制作用对抗病毒DNA多聚酶,进而阻止病毒DNA进行链复制、生长,抑制了病毒DNA的下一步合成,从而起到良好的抗病毒效果。经过多年临床实践发现,使用阿昔洛韦治疗带状疱疹具有较好的效果,不仅能够减轻患者病痛、缩短疼痛时间,而且能够缩小疱疹面积,抑制新疱疹生长[8]。治疗7 d后,对照组30例患者,总有效率为93.3%,治愈率为53.3%。笔者分析,因病毒有很强的复制性,在病程较短的患者中应用阿昔洛韦的治疗效果较病程长者更佳。且因个体差异,病毒对阿昔洛韦的敏感性不一,因此对照组未能如治疗组取得满意疗效。

中医学对带状疱疹的著述颇多,最早见于《诸病源候论》,其后医书多有记载,如明代《证治准绳》称本病为缠腰火丹、火带疮,明代《外科启玄》称为蜘蛛疮,清代《外科大成·缠腰火丹》称此症“俗名蛇串疮,初生于腰,紫赤如疹,或起水疱,痛如火燎。”本病多为情志内伤,肝郁气滞,久而化火,肝经火毒,外溢肌肤而发;或饮食不节,脾失健运,湿邪内生,蕴而化热,湿热内蕴,外溢肌肤而生;或感染毒邪,湿热火毒蕴结于肌肤而成。年老体虚者,常因血虚肝旺,湿热毒盛,气血凝滞,以致疼痛剧烈,病程迁延。因此,在治疗中应注重清解血分之郁热,疏通局部气血之郁滞[9]。本法先根据疼痛部位大小,选用毫针朝疱疹方向围刺。疏通局部经络,行气活血,以解除病痛。同时辨证选取神门、内关、合谷、支沟、阳陵泉、足三里、阴陵泉等穴位,针刺用泻法,扶正祛邪,平衡阴阳,以祛除疾病。近年来,人们通过对针刺镇痛的实验研究,已初步证实针刺镇痛效应是通过神经体液调节来实现的[10],从而调整和增强机体免疫功能,抑制炎症渗出,提高痛阈,降低疼痛反应。后用自制中药药膏中大黄、黄连、黄芩清热泻火,凉血解毒;木芙蓉、天竺黄凉血化瘀清热;青黛、紫花地丁凉血消肿,冰片清热解毒,全方共奏清热散结、凉血解毒之功。予以局部外敷,药力直击病所,局部药物浓度增高,扩张皮肤血管,加速血液流通,诸药共奏清热解毒、泻火祛湿、化瘀凉血、通经活络、退疱止痛止痒之效,有助于疱疹消散、干涸、结痂、脱落,减轻局部神经性疼痛[11]。针刺加中药外敷并用,相辅相成,起到标本兼治之功[12]。

本研究结果表明,2组治疗7 d后,治疗组治愈率及总有效率高于对照组,且后遗神经痛发生率低于对照组,说明本研究综合疗法治疗带状疱疹操作简单,费用低廉,效果显著,无任何副作用,后遗症发生率低,能够使患者尽快摆脱病痛折磨,提高生活质量,值得在临床推广应用。

[1] 张红星,杨运宽,林国华.带状疱疹[M].北京:中国医药科技出版社,2010:21.

[2] 赵辨.临床皮肤病学[M].3版.南京:江苏科学技术出版社,2001:34.

[3] 徐宜厚,王保方,张赛英.皮肤病中医诊疗学[M].北京:人民卫生出版社,1997:36.

[4] 杨国亮,王侠生.现代皮肤病学[M].上海:上海医科大学出版社,1996:293-296.

[5] 国家中医药管理局.中医病证断诊疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:144.

[6] 牛德兴.带状疱疹治疗学[M].北京:人民军医出版社,2009:17.

[7] 丛晓鲁.强的松联合阿昔洛韦治疗带状疱疹疗效观察[J].中外医学研究,2009,7(8):154.

[8] 佟长顺.泛昔洛韦与阿昔洛韦治疗带状疱疹疗效观察[J].皮肤病与性病,2009,31(2):41-42.

[9] 孙华.针灸治疗带状疱疹[J].针灸临床杂志,2008,24(2):35-36.

[10] 梁繁荣,刘雨星,陈瑾,等.电针镇痛后效应与脑干5-HT、下丘脑β-EP含量的关系[J].上海针灸杂志,2001,20(3):37-39.

[11] 王新.中药内服外敷治疗带状疱疹90例[J].四川中医,2008,26(1):106.

[12] 刘力.点刺拔罐加中药治疗带状疱疹的临床观察[J].中国中西医结合杂志,2004,24(8):693.