脊髓损伤泌尿系管理模式的探讨

陈 杰

泌尿系障碍是脊髓损伤(SCI)后的主要功能障碍之一,但往往不被临床重视,因为对于患者来讲肢体功能的康复是第一位的,而泌尿系统障碍往往长期困扰着患者的日常生活,“剪不断、理还乱”,许多患者称其为“难言之隐”,是影响SCI患者生存质量的重要因素[1]。如果处理不当,会继发感染、结石、肾积水等并发症,严重者可造成肾功能衰竭甚至死亡[2]。2007年1月—2012年12月笔者所在科共收治脊髓损伤患者59例,其中部分患者对其进行早期泌尿系管理,包括早期膀胱功能测定、间歇导尿、泌尿系日记建立等措施,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 59例SCI患者,男31例,女16例;年龄14~49岁。车祸伤25例,重物砸伤13例,高处坠落6例,脊髓炎4例。其中颈髓损伤31例,以下颈段(C5~C7)损伤最多,为21例;胸髓损伤5例;腰髓损伤23例。按照发病后泌尿系管理介入时间分为早期管理组(22例)、中期管理组(19例)和对照组(18例)。脊髓损伤采用ASIA诊断标准,入院损伤程度均为A级。所有患者在开始进行间歇导尿前无尿路感染的症状和体征。

1.2 治疗方法 早期管理组在康复介入开始时即进行泌尿系管理,即为发病后30 d以内,中期管理组在发病后1~2个月后进行泌尿系管理,对照组未进行泌尿系管理,主要行留置导尿、手法刺激排尿、音乐诱导排尿等方法。

泌尿系管理主要包括膀胱功能评定、早期间歇导尿、膀胱功能训练、泌尿系日记建立等措施。在康复小组中加入单独的泌尿系管理员,专人负责泌尿系训练和评估,简历患者泌尿系档案,在每月1次的康复评价会中再对患者进行详细评估,并提出下一步治疗意见。管理组的患者每个月均通过尿流动力学检查,以评定膀胱功能。定时、定量饮水和定时排尿制度是各种膀胱训练的基础措施。膀胱安全生理容量400 ml,每次饮水量以 450~500 ml为宜,以使其后排尿时的膀胱容量达到400 ml左右。饮水和排尿的间隔一般在1~3 h,与体位和气温有关。卧位和气温低时排尿间隔缩短,反之延长。从晨起至晚8时止。24 h尿量控制在2000 ml以内。完善相关检查,明确无泌尿系感染或感染基本控制,可开始行间歇导尿。间歇导尿的前提条件:①患者有足够的膀胱容量,规律饮食,保持 24 h尿量约 1500~2000 ml;②导尿 1次/4~6 h,可以根据导出的尿量进行适当增减,每次导出的尿量不超过500 ml;③患者病情稳定,不需要抢救、监护治疗或大量的输液治疗。

每次导尿前先嘱患者自行排尿,可根据患者病情配合各种手法(叩击耻骨上区、摩擦大腿内侧、牵拉阴毛、挤压阴茎头部等)刺激排尿,以促进自发性排尿反射的出现。但应避免按压下腹部,以免增加输尿管反流形成肾积水的风险。建立泌尿系日记,记录每日排尿时间、次数、尿残余量及饮水情况,每个月记录膀胱功能测定情况,包括最大膀胱测压容积、充盈末逼尿肌压力、最大尿流率等。

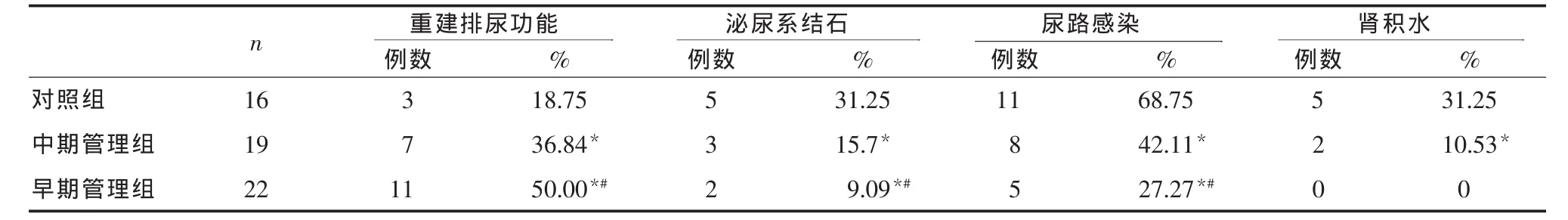

1.3 评定方法 以康复治疗12周后比较三组患者排尿功能重建情况和泌尿系感染、膀胱结石、肾积水的发生情况。重建排尿功能包括自控排尿频率>1次/2 h或排尿收到完全控制为触发点刺激排尿,残余尿量<50 ml为排尿功能重建。泌尿系感染诊断标准:尿常规白细胞数>10/HP和(或)细菌计数超过105/Hd,同时出现以下症状中至少2个:发热、膀胱过度充盈、下腹痛、尿失禁症状加重、自主反射亢进、尿液混浊伴异味、肾区不适或叩痛、全身乏力不适。膀胱结石、肾积水依据泌尿系彩超诊断。

尿流动力学检查能对下尿路功能状态进行科学、客观和定量的评估。其为有创性检查项目,应首先行排尿日记、单纯尿流率、残余尿量测定等无创检查,然后在进行最大膀胱测压容积、充盈末逼尿肌压力等检查。

2 结 果

2.1 重建排尿功能、残余尿及感染结石情况 见表1。

2.2 尿流动力学指标 通过两组尿失禁患者治疗前后尿流动力学比较,观察组治疗效果显著,见表2。

表1 两组患者无创性疗效指标情况

表2 两组患者尿流动力学比较

3 讨 论

脊髓损伤对控制排尿的中枢神经系统或周围神经不同程度损害导致膀胱和下尿路的储尿和排尿功能障碍;其中严重损伤患者,尤其是脊髓损伤ASIA评分损失程度为A级的康复时间长,愈后差。对于这部分患者来说生活自理能力尤其是尿便自理能力尤为重要。建立专业的泌尿系管理模式、组建专门的泌尿系管理员可以减轻临床医师、康复治疗师及护理工作者的工作量,而且专人专管的模式更利于积累临床经验及推广最新的治疗技术。泌尿系管理员需要有专业的泌尿外科知识及一定程度的康复理论实践水平,能够和康复医师、治疗师流畅的沟通,并对泌尿系管理方面提出专业的意见。

泌尿系管理的内容应建立在正确而有效的排尿方式选择上的。相对于间歇导尿来说留置导尿或其他引流装置易诱发下尿路感染及尿路结石[3]。此外,与留置导尿管相比,间歇导尿还有以下优点:①膀胱周期性扩张有利于逼尿肌反射的恢复;②能减轻自主神经反射障碍;③克服了留置导尿管所致的心理障碍;④不影响患者进行其他康复治疗训练[4]。因此,间歇导尿被国际尿控协会推荐为治疗神经源性膀胱功能障碍的首选方法[5]。而早期膀胱功能测定及建立泌尿系日记有利于医师对患者泌尿系障碍进行全面评估,为泌尿系管理提供了客观依据,适合对患者制定个性化治疗方案。本课题通过SCI患者泌尿系并发症发生率及尿流动力学的改善情况对其泌尿系管理介入时机进行研究,目前认为SCI患者早期泌尿系管理可以与康复训练同步进行,即SCI患者泌尿系管理的康复效果明显,且泌尿系管理且早为宜。

对脊髓损伤患者来说,安全排尿方式的选择必须以准确评估下尿路功能为前提,目前国内外评估下尿路功能主要手段为尿动力学检查,它能提供详细、客观、全面的下尿路功能资料,为诊断和治疗提供必需的依据和指导[6],因此早期泌尿系管理必须行尿动力学检查,本研究表明,最大膀胱测压容积在150ml以下早期间歇导尿对重建排尿功能意义不大,不能明显缩短患者治疗周期(P>0.05,管理组 n=6,对照组 n=8)。因此使用尿动力学检查作为临床指导依据,对SCI患者的泌尿系管理有十分重要的意义。

泌尿系管理模式应当更加程式化,建立统一的评分标准和损伤分级是很有必要的,但本研究局限于样本量较小,研究时间较长,治疗方法不完全统一。需要在以后的工作中进一步改进。

[1]丘卫红,朱洪翔,张百祥,等.脊髓损伤患者康复期生存质量的影响因素[J].中国康复医学杂志,2009,24(4):313-317.

[2]陈亚平,杨延砚,周谋望,等.视觉反馈排尿训练在治疗脊髓损伤后神经源性膀胱中的应用[J].中国康复医学杂志,2008,23(2):117-119.

[3]张晓萍,顾春红,段亚哲,等.脊髓损伤致截瘫患者导尿方式的选择及其影响因素[J].解放军护理杂志,2012,29(11A):23-26.

[5]中国康复医学会康复护理专业委员会.神经源性膀胱护理指南:二.2011 年版[J].中华护理杂志,2011,46(2):210-216.

[6]吴 娟,廖利民,付 光,等.脊髓损伤患者影像尿动力检查后泌尿系感染的发生率及预防[J].中国康复理论与实践,2008,14(11):1026-1027.