固态发酵法降解油茶粕中单宁的研究

刁欢,汤强,廖应升 (安徽新华学院药学院,安徽 合肥230088)

油茶是我国南方地区的一种木本油料作物,油茶粕是油茶经榨油后的残渣,是一种营养价值较高的工业副产品。油茶粕营养成分丰富,主要有粗蛋白(10%~15%),粗脂肪(5%),糖类(30%~40%)、粗纤维(15%~20%)和水分(14%),以及对动物生长发育有利的必需微量元素 Mg、Fe、Ca、Mn、Zn、Cu[1]。因此,油茶粕是一种优良的天然植物蛋白资源,可作为优质的蛋白饲料源。然而,由于油茶粕中含有茶皂素、单宁等多种抗营养因子,从而限制了其在饲料中的应用。

单宁(Tannin)又称单宁酸(Tannic acid)、鞣质,是一种广泛存在于植物体内的多元酚类化合物的统称,其相对分子质量一般为500~3000。由于单宁味苦涩影响饲料的适口性,从而降低了动物摄食率[2]。过量的单宁还可降低蛋白质、氨基酸的消化率,并损伤肠壁,进而影响动物的生长发育[3];再者,单宁可与消化道黏膜蛋白结合,形成不溶性复合物排出体外,增加了内源氮的排泄量。研究表明,单宁酶可水解没食子单宁中的酯键和缩酚羧键,生成没食子酸和葡萄糖,且单宁酶属于诱导酶,主要利用微生物发酵生产获得[4,5]。因此,通过微生物发酵的方法产生单宁酶,促进单宁的有效生物降解,是生产中将油茶粕转化为优质蛋白质饲料源的关键。本研究拟采用发酵过程中可产生单宁酶、发酵能力强的黑曲霉和酵母菌作为菌种[6,7],从温度、pH、发酵时间等因素出发,研究微生物固态发酵中单宁酶产生和单宁降解的最佳条件,并将单宁含量调控到对动物体有益的范围[8],以期为油茶粕作为蛋白质饲料源使用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料、仪器与试剂

1.1.1 菌种

黑曲霉、酵母菌购于中国工业菌种保藏中心。

1.1.2 固态发酵培养基

油茶粕培养基:油茶粕13g、可溶性淀粉1g、尿素1.5g、磷酸氢二钠0.05g、七水硫酸镁0.015g、牛肉膏0.2g、七水硫酸亚铁0.03g、酵母膏0.5g、蒸馏水100mL,自然pH,121℃灭菌20min。

PDA培养基:马铃薯200g、葡萄糖20g、琼脂15~20g、自来水1000mL,自然pH,121℃灭菌20min。

1.1.3 种子液的培养

酵母种子液的培养:将酵母菌从斜面培养基接种至装有50mL麦芽汁液体培养基的250mL三角瓶中,30℃、160r/min培养24h。

霉菌种子液的培养:将霉菌从斜面培养基接种至装有50mLPDA液体种子培养基的250mL三角瓶中,30℃、160r/min培养24h。

混菌按照接菌比例1∶1。

1.1.4 主要仪器设备

DA-180M型显微镜、AL204型电子天平、PHS-3C精密酸度计、HH-S型水浴锅、Lac-5060S灭菌锅、Lab-Tech SPX智能型培养箱、HZQ-QG型振荡器、721型分光光度计。

1.2 发酵条件优化方法

1.2.1 发酵时间的优化

取培养基中的菌液,以10%的接种量接种于油茶粕培养基中,在恒温30℃、pH 5的条件下进行培养,分别在发酵1、2、3、4、5、6d后取样测定单宁的含量。设置未接菌种的油茶粕培养基作为对照组,每个处理3个重复。

1.2.2 pH的优化

取培养基中的菌液,以10%的接种量接种于油茶粕培养基中,恒温30℃下,分别在pH为3、4、5、6、7、8条件下发酵3d后取样测定单宁含量,设置未接菌种的油茶粕培养基作为对照,每个处理3个重复。

1.2.3 发酵温度的优化

取培养基中的菌液,以10%的接种量接种于油茶粕培养基中,自然pH(pH 6.6~7.0)下,分别在10、15、20、25、30℃和35℃下发酵3d后取样测定单宁含量,设置未接菌种的油茶粕培养基(发酵温度30℃)作为对照,每个处理3个重复。

1.3 单宁的测定

单宁含量的测定方法采用分光光度法,参照林业行业标准《单宁酸分析试验方法》(LY/T 1642-2005)[9]进行。

2 结果与分析

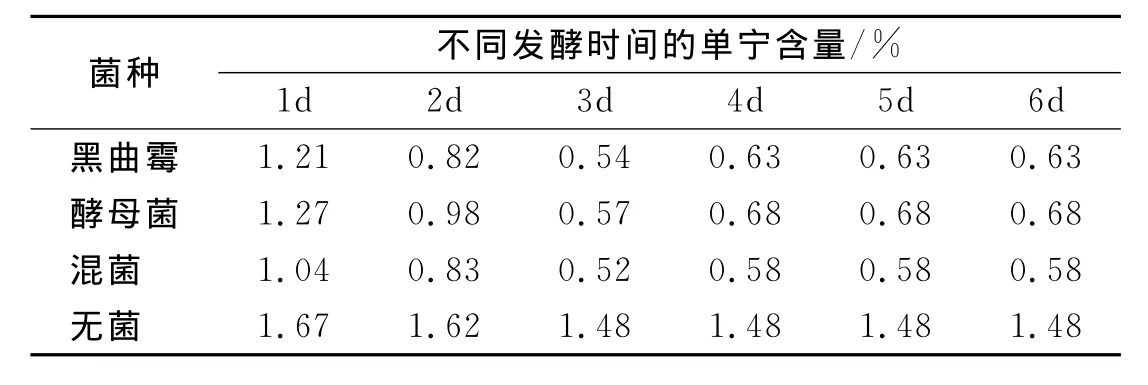

2.1 不同发酵时间对不同菌种发酵的油茶粕中单宁含量的影响

随着发酵时间从1d逐渐增加到6d,不同菌种对油茶粕中单宁的分解能力呈现先升高后降低趋势,其中混菌发酵油茶粕单宁含量在3d时降低到最小值0.52%(占油茶粕总量的比例),但随着发酵时间延长至4~6d后,3个处理之间无显著差异(P>0.05)(表1)。

2.2 不同发酵pH对不同菌种发酵的油茶粕单宁含量的影响

随着pH从3上升到8,不同菌种对油茶粕中单宁的分解能力呈现先升高后降低趋势,其中混菌发酵油茶粕单宁含量在pH为5时降低到最小值,且显著低于对照组和其他试验组(P<0.05),此时单宁含量为0.51%(表2)。

2.3 不同发酵温度对不同菌种发酵的油茶粕单宁含量的影响

随着发酵温度从15℃上升到35℃,油茶粕中单宁的分解能力呈现先升高后降低趋势。混菌发酵油茶粕的单宁含量在28℃时降低到最小值0.48%,显著低于对照组和其他处理组(P<0.05)(表3)。

表1 不同发酵时间下不同菌种发酵后的油茶粕中单宁的含量

3 小结与讨论

试验结果表明,不同发酵条件下,微生物发酵能够有效降解油茶粕中单宁,且对单宁的降解能力呈现先升高后降低趋势,其中黑曲霉和酵母菌的混菌试验组在发酵时间3d时,油茶粕中单宁含量降低至0.46%,显著高于其他试验组和对照组。

发酵时间为4d以上时,各处理组之间单宁含量没有显著差异。综合各菌种在不同时间段对油茶粕中单宁的降解结果,以混菌发酵效果最好,更符合实际生产要求。考虑到发酵时间延长会带来的生产成本的增加,以及油茶粕中单宁含量的升高,较适宜的发酵时间为3d。

温度和pH对发酵结果的主要影响是其对微生物的生长和相应酶活性的影响[10]。研究表明,真菌和植物产单宁酶pH稳定范围一般在4~6之间[11]。当混菌所分泌的单宁酶在pH为5时,有最强的活性。本研究中pH在5左右时,混菌对油茶粕中单宁的分解效果最显著,表明此时混菌分泌的单宁酶有最强的活性。

本研究中,发酵起始温度在28℃时,混菌对油茶粕中的单宁具有显著降解效果。这与苏二正等[12]、郭鲁宏等[13]的研究报道结果相符。28~32℃为黑曲霉最佳发酵培养温度范围,可能因为本研究中试验是在三角瓶中发酵,过程中产生了大量的热,而物料的热传导率低,导致短时间内热量难以消散;此外,在发酵过程中物料的收缩和空隙的减少也使热量难以消除,起始发酵温度稍低,经过发酵后发酵瓶内的温度升高,酶活性增强。

表2 不同pH条件下不同菌种发酵后的油茶粕中单宁的含量

表3 不同发酵起始温度条件下不同菌种发酵后的油茶粕中单宁的含量

[1]朱彬,钟海雁.油茶活性成分研究进展与展望 [J].经济林研究,2010,43(6):27~31.

[2]吕远平,姚开,贾冬英.饲料中植物单宁的抗营养性及其生物降解 [J].中国畜牧杂志,2009,39(2):42~43.

[3]张晓庆,郝正里.植物单宁对反刍动物养分利用的影响 [J].饲料工业,2006,27(13):44~46.

[4]Kenji A,Ryu S,Hiroshi N.Purification and some properties of yeast tannase [J].Agri Biol.Chem,1976,40(1):79~85.

[5]李秧针,邱树毅,保玉心,等.单宁酶发酵生产的研究进展 [J].中国酿造,2008,6(3):1~6.

[6]丁丽霞,黎继烈,钟海雁.N+注入诱变黑曲霉选育单宁酶生产菌株 [J].中南林业科技大学学报,2010,(9):141~147.

[7]黄文,石碧,姚开.植物单宁的生物降解 [J].化学通报,2002,(5):321~323.

[8]王挥,张蕾,黎继烈,等.响应面法优化黑曲霉发酵产单宁酶条件 [J].中南林业科技大学学报,2011,31(11):122~126.

[9]国家林业局.中华人民共和国林业行业标准《单宁酸分析试验方法》(LY/T1642-2005)[S].

[10]张蓉娇,吴天祥.六种中草药提取液对姬松茸深层发酵的影响 [J].井冈山大学学报(自然科学版),2010,9(5):109~111.

[11]王挥,李应洪,颜红,等.单宁酶性质及其分析方法研究进展 [J].林产化学与工业,2012,4(8):128~133.

[12]苏二正,夏涛,张正竹.单宁酶的研究进展 [J].茶业通报,2004,26(1):16~19.

[13]郭鲁宏.单宁酶的制备及酶法制取没食子酸及其丙酯研究 [D].沈阳:中国科学院沈阳应用生态研究所,2001.

——“单宁”