“平衡”的基底——三十八所综合配套中心景观场地设计思考

夏吉龙,程啸

(1.中国电子科技集团第三十八研究所,安徽 合肥 230009;2.浙江大学建筑设计研究院有限公司,浙江 杭州 310027)

0 前 言

中国电子科技集团第三十八研究所(以下简称三十八所)科技园区可视为一个包容多样性和差异性的“平衡”整体。园区10多年来的建设,如同文人营园般的“营造”和“生长”,不仅有宏观的整体布局,更有微观的细节考量。

“综合配套中心”位于园区北部中心,其设计与建造的全部过程,都与园区的整体“平衡”思想相呼应,从建筑本体一直到景观场地,尤其是景观设计都表现出一种积极的从属态度。

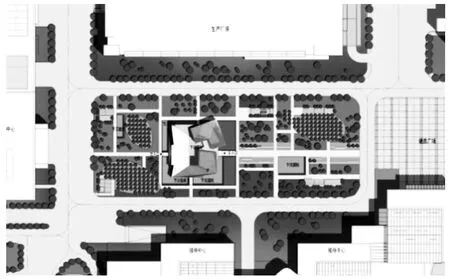

图1 三十八所园区总图

1 概念构思

综合配套中心景观场地设计相比园区其他建筑景观,非常特殊,从概念伊始,就有着多层次的思考。

1.1 对园区整体“平衡”的回应

园区建筑的总体布局试图找回渐已消失的传统文脉,表现出对“传统村落”布局的回归,遵从传统哲学,追求天人合一。建筑布局如村落般“生长”和“成形”,在整体平衡之下,存在着一个丰富的世界。

综合配套中心的场地布局充分回应总体的“平衡”态势,符合“村落”生长特征,并没有刻意的预先规划框架,而是在周边各建筑建成之后,针对周围实际空间形态与景观需求做出策略性回应。在南北建筑之间留出大面积景观绿化广场,缓冲紧张关系,建立场所空间。主要使用空间于地下设置,利用景观下沉庭院进行采光通风。广场中心设置小体量方形建筑,作为使用入口,引领场所中心。

1.2 从传统到现代

场所中心的一层“合院”,通过对方形体量进行分割、扭转与削切,抽象表达徽派民居“四水归堂”的地域特征。景观场地设计也紧随建筑,试图以现代的手法表达对传统的回应。

在地下层顶板设置平均1.2m厚覆土层,保证绿化的生长。以1m宽左右的花岗岩铺作为路径,格网式划分整体绿化广场,大小不同,开合有致,并容纳下沉庭院的开口。格网方正,四向展开,如古之匠人营城,“九经九纬,经涂九轨”;又似文章棋盘,行列规则,建筑如方印一枚,矗立其中;更同田间阡陌,交通可达,偶遇水院草丘,仿似山水城林,居于市野。在方形格网路径的基础上,植入椭圆形图案,种树木于其中,以异质来“平衡”格网的平淡。

1.3 景观对建筑的强化支撑与平衡消解

一层“合院”中心内聚,外部则保留宜人尺度,彰显质朴和谐。景观设计则围绕建筑而展开。格网设计不仅向传统致敬,更作为场地中一个统一的大基底,衬托“合院”建筑的存在感,使得“方”的元素得以强化。院落与建筑本体和谐衔接:入口设水院,四周则院落环绕,中心更有水院天井。平远望之,“合院”仿似从格网院落的景观中自然生长,充满生机。几处出入口的金属雨棚,呈现半包围姿态,并以景观矮墙的形式从建筑向场地中延伸,既模糊空间界定,又引导人流,更是“景观建筑学”的一种尝试。

景观设计不仅对“合院”进行强化,对于场地中的不利因素,也积极平衡消解。因疏散要求设置的由地下直通室外的几处楼电梯间以及暖通风井,有碍于整体景观建筑体系的纯粹性,景观设计时,则努力减少其影响。对出地面的楼梯口部,或采用透明玻璃包围,或开敞设计,而对出地面的井道,则在其上布置屋面种植,绿化遮掩。并综合考虑绿化种植设计,以树木与其相遮映,消解于无形。

2 设计过程

概念毕竟为一种美好的期许,若不进行深化设计并考虑实际因素,终将流于表象。合理的施工图设计,应是概念得以充分落实的保证。

2.1 提早介入式设计

纵观综合配套中心的设计过程,在方案伊始,景观专业就积极介入,一直跟进至施工图完成,每一步的设计推进,都综合考虑场地与建筑的整体效果、实际的可行性,并努力接近业主的使用需求。“网格”和“下沉庭院”一经提出,景观专业就朝此方向进行了不同的尝试,并同建筑专业多次沟通磨合,追求概念效果和实际需求的最佳“平衡点”。

图2 综合配套中心总平面图

图3 综合配套中心景观效果图

图5 综合配套中心景观效果图

概念追求纯粹,相对理想化,最初设计仅从形式出发,“网格”密布场地,“下沉庭院”数量较多,自由分布。在景观介入后,充分考虑临近道路基础以及场地标高关系,并结合地下使用功能,减少不合理“下沉庭院”的数量并优化了“网格”划分。对于“合院”东部礼仪入口的轴线,则又进行了多次尝试。甲方对于礼仪性入口,增加了行车要求,故加宽位于东部轴线上的路径,并沿其南北两侧设置适当宽度的室外展示场地,与东部广场相接。东部广场为硬地,其铺地的边界和图案划分,也与业主进行了多轮沟通,定案后及时反馈建筑专业。

2.2 完整系统化设计

景观专业提早介入设计过程,应视为系统化设计的一部分。景观作为积极的因素贯穿过程始终,不仅与建筑专业息息相关,更同结构、给排水、幕墙等专业密切配合。

“合院”虽小,却拥有复杂的形体关系,为钢结构并运用钛金属幕墙和玻璃幕墙作为表皮。在两种材料的幕墙与景观场地的过渡交接处,需仔细考虑节点的构造和建成的效果。尤其是外罩金属格栅的变形玻璃体,位于景观水畔,密实的格栅与玻璃面以及池壁的交接,则成为细部考虑的重点。

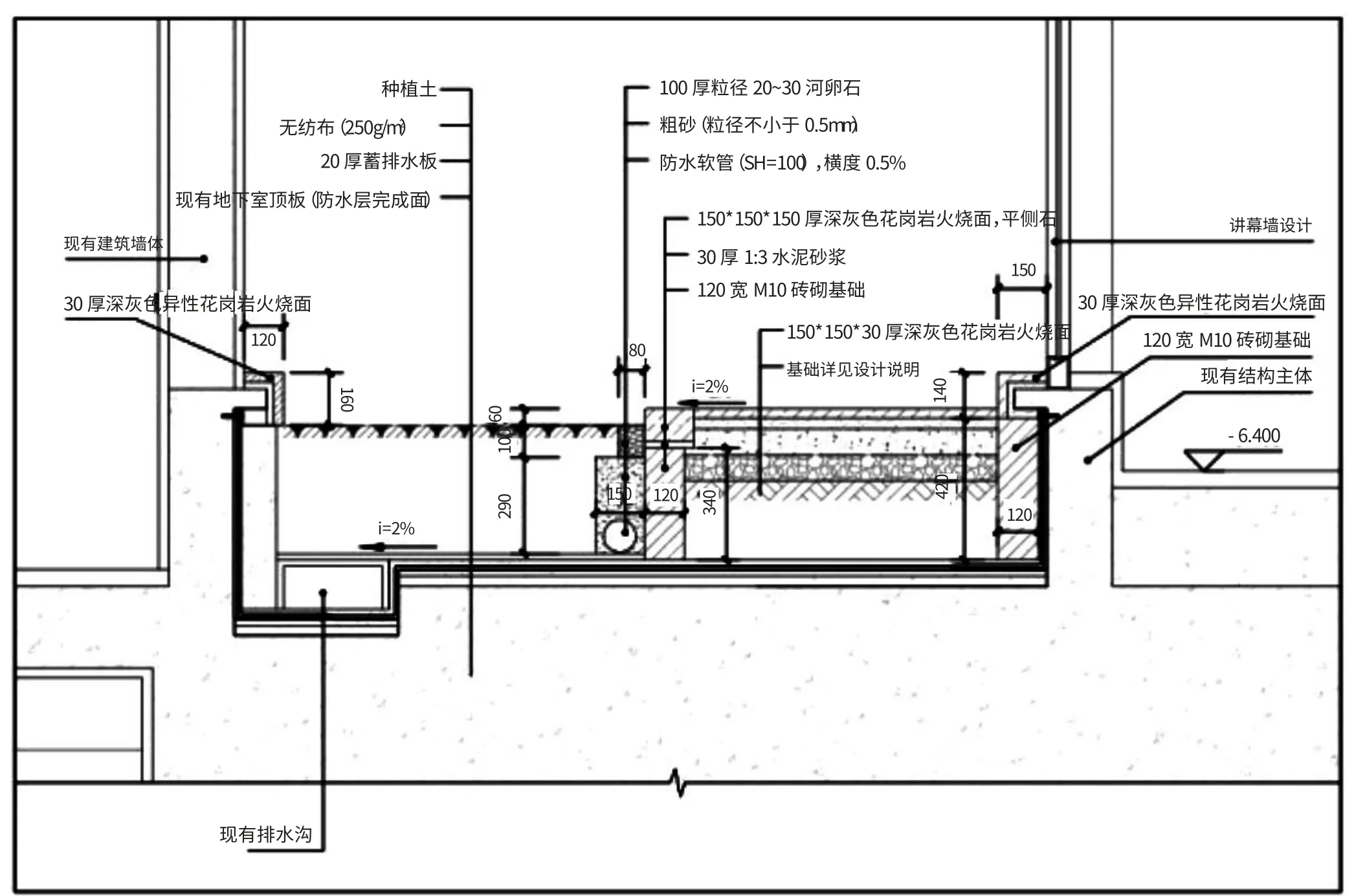

因项目的特殊性,“合院”钢结构和地下混凝土结构为不同单位设计。故地下顶板的景观覆土,以及下沉庭院处的绿化种植,虽作为“合院”的景观附属,却必须充分考虑地下结构的承载力以及给排水设计。设计中充分与上游设计单位沟通衔接,积极配合修改不合理之处,避免施工时出现疏漏。

而与业主方的配合,不仅在功能需求上,而且在设计过程中,双方努力调度由内而外的空间感受,体现整体到细部的美学法则,通过比例的推敲、尺度的把握、节点的研究、构造的处理、工艺的控制、材料的选择、色彩的分析,不断通过技术来融合建筑的意境内涵[1]。

3 施工配合

无论单体建筑的“生长”还是园区整体的“成型”,以及相应景观场地的完成,都无法脱离“建造”这一具体建筑活动的支撑。与“建造”相对应的过程是“施工”,从概念设计到施工图深化设计,继而到建造成品,“施工”是概念实体化的重要保证,为理论到实际的高级跨越。

图4 下沉庭院景观节点图

3.1 从实际出发的专业配合

景观场地设计在此次整体设计中虽不具主导性,但基于景观的外露性和可体验化特征,其应是最具概念表现力的设计行为,往往容易出效果并被业主方最先重视。景观场地施工过程,往往周期较短,头绪繁多,不仅需要同各专业的施工相配合,而且要从实际出发,更多地考虑施工现状和业主方基于现状的变化需求。

综合配套中心景观施工过程中,绿化广场覆土标高设计、覆土同周边道路实际情况的衔接,以及东部硬地广场的排水设计等,都根据现场实际情况,同各相关专业充分沟通,做出了合适的修改并指导下一步施工。在种植树木的选择、铺地石材的选择和操作工艺上,也充分尊重业主方的实际情况,尽量不影响设计效果而做出更改。“建造”是一个复杂的过程,设计方与业主以及施工方协同合作,努力平衡施工中出现的各种细节问题。在多方沟通与妥善修改下,通过专业技术、工程经验、组织结构和设计智慧,努力寻求满足各方需求的“平衡点”,最终共同完成满意的作品(见图4)。

3.2 因地制宜、因时制宜

施工毕竟是非常实际的过程,必然存在各种不确定性,还会出现图纸上表达不周甚至无法表达的各种问题。面对种种“突发情况”,设计需要再次发挥作用,及时在变化中求得最佳效果,这属于现场的博弈与平衡,需因地制宜、因时制宜。

综合配套中心工期相对短,景观专业同其他专业同时施工,图纸交叉,疏漏难免。特别表现为建筑的出入口标高同景观标高因施工误读或者误差而不尽一致,在返工代价过大的情况下,与业主方沟通后,及时调整景观设计,至合理合规。对于一些景观材料,因工期等原因而采用市场上成熟易购的产品,也充分保证了施工进度。

这一过程,需要对建造技术和施工过程有深刻的理解,只有平衡各方面的实际需求,才可推动整体工作的持续进展。而这带来的,必然是设计层面的些许妥协和牺牲,但并非倒退,而是立足于实际情况的,意在解决问题的“实用主义”,折中调和。

4 结 语

本文回顾了三十八所综合配套中心景观场地从设计到施工的整个过程,并对每个阶段进行详细解析,以探求景观场地设计对于建筑本体和总体设计的重要意义。

景观场地作为建筑的基底,与建筑应是相互依存、密不可分的,设计师应该以更高的视角来审视从建筑到景观的全部过程,以兼容并包的态度去平衡各种需求,怀揣设计的“人文主义”精神,升华景观场地设计的真实意义。

夏吉龙,鲁丹.从构思到建成——记中国电子科技集团第三十八研究所科研中心创作与建造[J].安徽建筑,2006(2).