开埠对近代广西农村地区民生变迁的影响

庞广仪

从1876年到1906年先后开放的北海、龙州、梧州和南宁四个通商口岸,对广西农村都起到强劲的经济、社会和文化辐射作用。在探讨口岸对区域经济辐射影响方面,“施坚雅模式”广受学术界的推崇。该模式的核心概念是“中心”(Core)和“边缘地区”(Periphery)。通商口岸在经济上起着区域“中心”的作用,进口货物在口岸集中之后再在“边缘地区”即辐射区域内的广大农村分销,而农村的土特产品也要经过口岸集中后再输往国内外市场;农村中心市场(圩镇)充当次一级的辐射源,它在经济上接受输入商品以分散于下属区域,另一方面则收集地方产品并将其输往更高一级的“辐射中心”即通商口岸。[1]10“施坚雅模式”其实也适用于社会和文化辐射,换而言之,口岸对区域社会和文化的影响大体上也沿着经济辐射的路径进行。兹将通商口岸对广西农村民生变迁的影响分述如下文:

一、外贸导向下的农产品种植和加工规模扩大

近代以降,尽管东部沿江沿海地区已经渐次开放,但偏处西南的广西依然闭塞,四埠开放有力地改变了这一局面。在北海开埠之后,各大洋行纷纷抢滩设点,桂、云、贵三省的进出口货物源源不断地在此集散;列强把欧美直通沪、港、穗、琼、台和南洋各埠的国际航路延伸至北海,并以此为据点把贸易触角延伸至西南内地。龙州、梧州和南宁三埠位于西江流域腹地,拥有优势的土特产品资源,并以西江黄金水道绾毂中外,联结城乡,为进出口产品的集散交流提供得天独厚的平台,从而对周边农村产生了强烈的经济辐射。

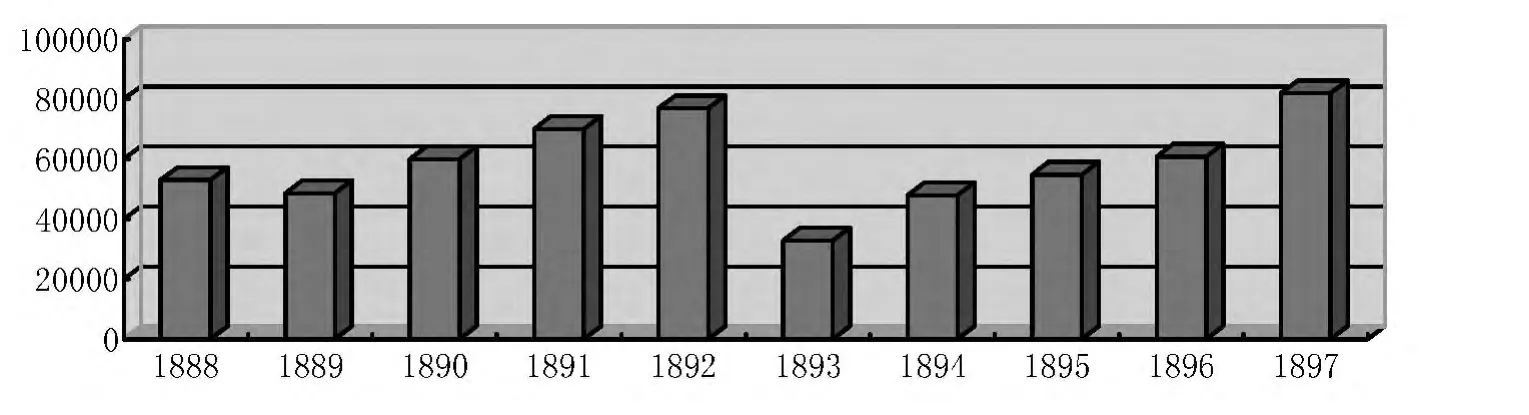

在商埠强劲的经济辐射影响下,广西土特农产品输出规模快速扩大。稻米是广西传统的优势农产品,以“那”命名的城镇和乡村遍布八桂各地,显示了广西稻作文明的源远流长。开埠之后,国内外商客纷纷深入广西各地,将收购的广西大米先行集中于北、龙、梧、邕各埠,再行转运至广东、香港、澳门和东部沿海地区,其中由梧州出口的大米数量每年都超过了400 万石。[2]43大米的出口改变了农村种植和膳食结构。为了增加商品粮的数量,农民采取了扩大商品粮种植面积的传统方法,但成效并不显著,从1873年至1893年,广西的商品粮种植仅由2945.5 万亩增至3092.8 万亩,可见八桂之内已无闲田;为了节省大米,很多农民不得不在山丘上开辟旱地种植红薯、玉蜀黍、芋头和甘葛等杂粮,并以此为日常主食,“从形势上看,似有谷米济运邻县,实则眼泪直向肚里流,苦未出外”[3]34。桂东南的灵山县是著名的稻米产地,所产大米以色白质优而成为岭南一绝,但接受调研的农村老人普遍反映:新中国成立前连续几代人的日常主食是杂粮,逢年过节才有机会“享用”大米。其他广西传统特色农产品如八角、八角油、糖、牛皮、水靛、花生油、桂皮等也由于外贸导向的影响而扩大了商品化种植规模。相对其他特色产品的出口记录而言,北海关水靛各年出口的数据相对完整,兹选取1888-1897年的相关数据绘成下图:

图1 :1888-1897年北海关水靛出口情况(单位:担)

从图1 中可以看出:第一,北海关水靛出口量虽有起伏,但总体上还是呈增长趋势,显示了该农产品商品化程度的提高;第二,水靛出口在1888-1892年形成一个增长周期,并在1892年达到高峰,随即由于受到国内外市场需要量的影响而于次年进入低谷,然后再于1893-1897年形成另一个增长周期,这说明靛农的生产已经受国内外市场所左右;第三,农产品的商品化生产为农户提供了获取货币财富的机会,改变了原先封闭、自给自足的生产生活结构,挤压了非商业性农产品的种植规模,在此过程中很多农民同样是“实则眼泪直向肚里流,苦未出外”。

一些原先在广西种植并不具规模的农产品,如大豆、花生、芝麻、棉花、烟草、桑蚕和桐油等,由于国内外市场的刺激而得到了普遍的种植。如国外市场对中国丝绸的需求量巨大,广西农村受此影响而广泛种桑养蚕,到1891年全省桑树种植已达2.76 亿株,至1923年全省桑树种植面积更达9 万亩,从事蚕业人口9 万人,年产蚕茧25200 担,生丝5040 担。[4]224再如,由于沿海商民和南洋华工对质优价廉的土产鸦片需求量巨大,广西农民在当局的默许下效仿云贵两省的做法,将良田改种鸦片,到1920年代初,部分地区“所有肥田都用于鸦片种植……农民赖以生活之谷物,顿形减少”[5]33。1930年代,欧洲列强尤其是德国疯狂扩军备战,而中国桐油具有天然的防虫性、防酸性,是武器钢材保养必备材料,属独占性资源。在政府的大力推动下,广西油桐种植盛极一时:“年来本省政府提倡种桐甚力,且以桐油输出,推行国外,求过于供,价格奇昂,以故垦荒种桐者,如风起云涌。”[6]27

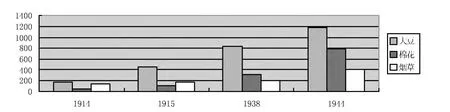

许道夫先生曾将开埠后广西非传统作物的生产变化情况进行了调研,兹选取统计比较完整的大豆、棉花和烟草的种植面积变更数据整理成下图:

图2 :开埠后广西大豆、棉花和烟草种植面积变更概况(单位:亩)

图2 中所列的年份处于军阀混战或抗日战争白热化的阶段,广西农业生产受到战乱的严重冲击,但大豆、棉花和烟草等经济作物的种植面积还是呈持续攀升状态,商品棉花的种植更是几乎从无到有地发展壮大,由此可见外部市场对农产品商品化生产影响之大。

由于多数农产品在采收之后要进行就地加工,制成成品或半成品之后再输出国内外市场,因此,商品农作物种植规模的扩大也为农村手工业的发展提供了广阔的空间,制蓝、榨糖、榨油和织布等手工业作坊在八桂各地渐次兴起。如20 世纪初蓝靛畅销国内外市场,桂东南地区尤其是玉林、藤县两地农村蓝靛加工作坊如林而立,盛极一时。又如,广西甘蔗产区采用土法炼制蔗糖,由于工艺流程粗放,需要动用大量人工,所以每届冬令,农村家庭“糖厂”纷纷招募季节工以弥补劳力的紧缺;土产蔗糖因食用、药用价值俱佳而畅销于国内外市场,1912 至1927年间出口总量达到63.73 万担,不仅在全国产糖各省中位居前列,而且市场认可度也高于进口机制白糖,除了1925年入超外其余15年都是出超。[7]221再如,传统工艺制作的宣纸也是广西大宗出口商品之一,支撑该产业的基础是优质林木资源和广大农村家庭作坊,其中隆山县、那马县农村家庭造纸作坊有500-600 个,都安县更是超过1000 家。[8]320地方当局曾高度评价农作物加工业在广西外贸中的巨大作用:“城市及圩镇之手工业……其交易总值虽大,但在对外贸易关系上,其重要性反不若农村手工业之重要也。”[9]539

二、进口产品推动农村手工业的发展

长期以来,人们对于近代中国经济史存在这样的认识误区:欧美舶来工业品挟其物美价廉的优势充斥市场,导致农村同类产品的手工制造业遭受毁灭性打击。如家庭纺织业曾经遍布中国各地,“自海禁开后,洋货洋布源源输入,充斥市面,织布者多用洋纱,家庭纺织工业逐渐归为淘汰”[10]59。

诚然,开埠确实导致部分农村同类产品手工业日渐萧条,但从整体而言,农村手工业产品是与舶来工业产品并行增长的,即便是外货最具成本优势的纺织业亦如此。造成该现象的主要原因如下:其一,农村手工业产品和舶来工业产品的成本结构不同,前者属于劳动力密集型,后者属于资本和技术密集型,中国农民的“成本”概念主要是指货币成本,并不将劳力和时间付出计算在内,而这两项在欧美国家工业生产中占据很大比重,所以导致农村手工业产品价格低廉,更加适合当时低收入、低消费的国内市场;其二,农村手工业者精工细作,产品耐磨耐用,更为本土消费者所接受,很多商家和农民采购布料时只认手工土布,发现混迹其中的洋布一律剔除,其理由就在于此;其三,国外廉价原料进入农村市场,替代了传统原料,反而促进了农村手工业的更新换代,拓宽了发展空间。

正是由于以上原因,开埠之后广西农村手工业蓬勃发展起来,而且其中心不在腹地深处而在商埠周边地区,最发达的行业则是被洋货冲击最为激烈的纺织业。

20 世纪30年代,广西进出口贸易进入相对平稳时期,农村手工业也因为进口原料充足而进入高峰期。以规模最大的手工纺织业为例,据南京国民政府中央农业试验所抽样调查的广西42 个县相关数据显示,仅有16.1%的农民直接购买洋布,37.4%的农民购买洋纱自己织布,更多的农民购买土产布料,[11]67可见农民采用进口原料进行手工生产风气之盛和销路之广。著名经济学家千家驹曾对玉林农村纺织业进行了深入考察,他指出:玉林农村土产布料产量巨大,每年达20 万匹,其销售市场主要在省外和国外,仅有大约7000~8000 匹销售于省内;土布之所以销路畅通,关键在于其花样繁多,而且精挑细缝,其品质之精致在国内唯有河北高阳土布可与之并驾齐驱;手工土布生产刺激了进口原料的增长,1932年前洋纱输入量1000 余包,1933年则增至2300 包左右,翻了1 倍多。[12]114-116

千家驹还将农民手工生产的组织形式归纳为三种:其一,农妇居家纺织,其目的是家庭自用,不用于市场销售;其二,手工工厂形式,由厂主购置机器、洋纱并雇佣农村富余劳力纺织;其三,原始的“商家+农户”形式,由商家将洋纱发给农户,农户自主支配劳作时间,纺纱成布之后交给商家发售,从商家处领取工资,农户家庭参与纺织者不再限于主妇,男女老少皆以织布为生。[12]111-116

以上三种形式以原始“商家+农户”形式最为盛行,影响也最为深远。在该组织形式中,商家成为原料的供应者和产品的经营者,并通过产品的验收来控制生产组织过程,而农民虽未进厂,却举家都成为替商人织布的手工工人。[13]144该途径不但灵活而且节省组织管理的成本,非常适合广西农村实际。直至今天,广西农村的壮锦、鞭炮和竹编等手工生产依然保持着这样的组织方式。

值得说明的是,由于子口税的实行和我国沿海地区工业的发展,广西“进口货物”的内涵是相当复杂的。根据1858年中英《天津条约》的规定,中国土货出口,除在口岸海关完纳值百抽五的进口税或出口税外,另缴2.5%的子口税,以代替沿途所经各内地关、卡应征的税、捐和厘金。国内商家为了躲避苛捐杂税,纷纷将土货运至通商口岸缴纳子口税之后再以“洋货”的名义运销内地。千家驹先生在调研中指出,玉林织布业所用之“洋纱”是产自广西省外,但并非全部产自国外,正如同“洋钉”“洋火”“洋灰”等产品一样,很大一部分已经可以由沿海民族企业所提供。

广西各世居民族都传承着食品加工技艺,开埠之后食盐的大量进口使食品加工业逐步走向规模化和商业化。

四关尤其是北海关是广西和云南、贵州食盐主要进口港。食盐进口的运输通道是:由北海溯南流江而上,至玉林福绵县的船埠港后,再以肩挑畜驮的方式转运各地。清朝末年两广总督岑春煊将南流江开辟为西南食盐进口的主要通道,民国广西省政府玉林船埠设置盐务局监管盐运,至抗日战争时期,“北海—船埠”的食盐运输动脉更是维系着大后方亿万军民的日常生活。笔者今年到船埠实地考察的时候,当地老人回忆:当年盐运兴盛之时,船埠码头商客络绎不断,江面上帆樯林立,1000 多艘盐船绵延在两公里的江面上。

由于广西各族的蔬菜和肉类加工一般都有腌制和腊制的环节,大量食盐进口为其生产扩大化提供了必备原料。如今天南流江流域的风味小吃,很多都带上开埠时代的历史烙印。笔者曾考察过南流江流域的灵山县武利镇,其所产的“牛羓”曾以独特的风味而畅销于南洋各埠,盛名泽被至今。接受调研的老人们告诉笔者,“牛羓”最初是以从北海进口的食盐和伤残致死的水牛、黄牛为原材料(由于牛是农家之宝,在当时的经济条件下一般不允许宰杀活牛加工,这种做法一直维持至改革开放之初),配以八角、丁香等香料,通过暴晒为主的粤式蜡制法做成。昔日闯南洋的合浦、灵山、钦州等地侨工,漂洋过海之苦旅短则数天长则逾月,皆视“牛羓”为救命之干粮。南流江流域其他圩镇的特色风味小吃,如干咸鱼、坛罐腌鱼、腌黄瓜、梅菜、木瓜丁等等,其制作工艺的完善也得益于食盐进口的优势条件。

三、农民离村谋生多样性

由于广西地狭民稠,开埠之前农民离村谋生已经络绎不绝,但大规模的离村谋生潮流是发生在开埠之后,并以从事工商业、苦力挑夫和闯南洋三个途径最为集中。

(一)从事工商业

首先,通商口岸成为吸纳离村农民的重要场所。北海在清朝末年已经拥有私营商业1000 余家,吸纳从业者8000 人[14]720;20 世纪30年代的南宁有各业商店近千家,吸纳从业者3700 人[15]357;龙州“县城及以下21 处大小圩场经商的有2148 家”[16]539,如果按平均每店3 人计,龙州商店至少吸纳从业者6000 余人。有的农民充当流动商贩,摇铃挑货行走于城乡街巷之中。如民国初年,游走于北海、合浦城乡间的小商贩达15000 多人[17]471。

其次,农民们进入工厂、码头充当苦力。其中,吸纳广西离乡农民最多的当属城市手工行业。据民国初年统计,广西省手工行业共有劳工人数18112 人,主要集中于通商口岸,其中以梧州一埠人数最多[18]196。外国洋行和船务公司也纷纷招募广西民工,20 世纪20年代梧州海员人数达5000余人,20 世纪30年代北海海员人数也超过5000 人[19]15。

绝大多数入城经商和务工者并没有脱离农民角色。时人记载,苍梧县由于临近梧州埠,离村谋生的男子达16092 人,占该县男子总数的8%,占壮丁的18.4%;多数人在农闲时间进城谋生,农忙季节则回到农村劳作;尽管部分人全年进城务工,但他的其他家庭成员还在躬耕田亩,其务工的主要目的是以货币的形式补贴农村家庭开支[20]107。

(二)从事苦力挑夫

货运挑夫这一职业在广西可谓历史悠久,但广泛兴起却是在开埠之后。在20 世纪30年代,仅仅地方当局设立驿运总段所招募的挑夫就有5 万人之多[21]10,民间自发组织的挑夫人数远超此数。如云贵出口鸦片过境广西,由于蜿蜒于山峦之间的西江上游河道无法通航,而陆路运输又因山高路险而难以通行牛车、马车甚至独轮车,主要还是依靠人力肩挑背驮。其具体的组织形式是“上帮”,所谓“上帮”就是民间武装联手商人组织几百甚至上千人的挑运队伍(资本雄厚的商人雇佣挑夫搬运,本小利薄者自挑自卖),携带货物和资本浩浩荡荡地到达鸦片产地,通过钱货交易或者以货易货的形式采购鸦片,之后再沿着以下路线将鸦片输往海内外:第一,由云南富州经广西镇边、靖西运至龙州,再由龙州转运广东;第二,由云贵高原集中到百色,再从百色装船运往穗、港、澳,然后“出口”至沿海各埠和海峡殖民地;第三,由滇黔边直运南宁关,再行“出口”。零星的土产鸦片经过挑夫的担子的长途运输,当汇集在通商口岸的时候就像滚雪球一样形成了巨额的数量。曾为“新桂系”首脑之一的黄绍竑晚年回忆,一支较大的“上帮”,挑运的鸦片数量可达50 万两[22]127。鸦片过境税长年占据广西财政收入的半壁江山(如1932年,广西财税收入3100 万元,其中鸦片过境税即达1588 万元,占51.2%),换而言之,广西财税收入的很大一部分是“扛”在挑夫的肩膀上的。

同样,笔者在南流江流域调研的时候,了解到“北海挑盐”也是开埠之后该地区的“时代印记”。作为西南食盐进口主通道的南流江由于水浅滩多无法通航轮船,而木船载货顺流易逆流难,于是沿岸农民纷纷组成挑夫队伍将进口食盐由北海沿江挑运至玉林船埠,再以同样的方式将食盐转运至广西各地和西南其他省份。当时南流江两岸地区13 岁以上具备劳动力的男子,基本都参与过“北海挑盐”,至今浦北、合浦县依然流传“十三岁,担盐去,莫在家中啃爷娜(方言,即父母)”的民谣。挑夫是一种高危职业,因营养不良、水土不服或者劳累过度而伤、病、亡者比比皆是;而其苦力收入,除去路上盘缠开支之外几乎所剩无几,但是由于农民多在农闲时节充当挑夫,这已经节省了紧张的口粮开支,对于捉襟见肘的农村家庭而言帮补甚大。

(三)闯“南洋”

从北海开埠到抗战结束的70年内,广西破产农民赴南洋谋生者达百万之众,出洋形式以有组织的苦力输出和以自由职业出洋为主。

与闽粤两省早期侨工主要是被诱骗、拐卖和胁迫出国所不同的是,广西侨工绝大部分是自愿出洋。广西侨工主要经由梧州和北海两个口岸出洋,其中少数人是经过官方渠道进行劳务输出,并在海关备有详细契约档案,如1891年至1911年经由北海出洋的契约华工达20000 余人[23]178。更多的侨工则是由海外成功“创业”的同乡回国招募,并通过非官方渠道渡洋而去。

广西侨工出洋的目的地是新加坡、马来西亚、泰国、越南和印度尼西亚一带,他们的辛勤劳动推动了南洋居留地的开发,而寄回家乡的血汗钱则成为广西重要经济支柱。到了抗战前夕,越来越多桂籍侨工积累资本、熟悉市场网络,逐渐发展成种植园主、矿场主和商号经营者。越南广河县的吕六天,凌溪乡的陈晚天,竹排山的唐九田和之摩闸,广田南乡的权德闸、何屋闸、曾二基闸、苏二基闸等村庄都是以桂籍华侨种植园主命名的。泰国原是热带丛林,数以万计的广西侨工经过了几代人的努力将其变成泰国的主要橡胶生产基地,并以“广西村”而闻名于南洋[23]53-54。

以自由职业者出国的则以商贩和手工业者为主。他们沿着陆上交通线或者海上航线前往越南、老挝、柬埔寨、泰国、马来西亚和印度尼西亚谋生,由于远隔重洋往返不易,很多人就地定居。如钦州和浦北都是著名的陶瓷产地,钦州坭兴陶瓷为中国四大陶瓷之一,浦北陶瓷也在南洋一带颇具声誉。北海、龙州开埠之后,钦州、浦北等地的农村陶瓷生产者纷纷到国外寻找陶土丰富之地,以减少货物长途运输之不便。其中越南的芒街,由于钦廉等地陶工整村整族搬迁于此,至1887年已经拥有华工及家属4 万多人,在该国享有“陶瓷之都”的美誉[23]55。

四、缓解农村经济压力和推动区域文化印记的形成

由于近代中国失却外贸主动权,加之时逢乱世,经济活动和人口迁徙都呈现出盲目而且失控的情形。如农作物生产、加工和运输以外贸为导向,直接刺激了广西鸦片的种植和过境运输,时人早已指出:……广西地质虽不宜种烟,然而接近云、贵的地方,只要开垦得法,也可种烟;当局为了利源的关系,便竭力设法提倡,以致西江两岸完全黑化[24]199-200。再如,开埠之后农民们离村谋生数量急速增大,加快了社会动荡。再如挑运鸦片的每支“上帮”,基本上都或多或少从事非法走私,他们的身份亦农亦商亦匪,武装头目自称大王或司令,故有“大王多如狗,司令满街走”之说;而商路周边的某些农村,农民平时务农,一旦窥见劫持财物的机会即化身为盗。笔者在桂东南农村考察时,发现开埠之后农村大户兴建的宅院,墙上都砌有多个防御枪眼,可见当时治安之混乱。

即便如此,开埠经济活动变迁对当时和后世都产生了巨大的正面影响,其中最为显著的是对农村经济压力的缓解和留下丰富的区域文化印记。

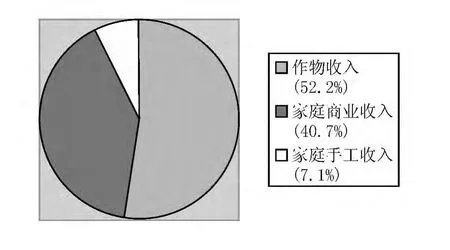

首先,我们来看看开埠与农村经济压力缓解的关系。尽管种植业依然是近代广西农村的主要产业,但开埠之后兴起的各种产业的地位日益显著。千家驹等学者曾于1933年选取玉林自耕农、自耕兼佃农、佃农、佃农兼雇农共76 家为样本,对农村的作物收入、家庭商业收入(含农具耕牛出租、农场杂项经营、家庭副业收入)和家庭手工收入的结构进行了调研,兹将其调研结果整理成下图:

图3 :玉林县农民收入结构图

从图3 我们可以看出,作物收入尽管还是农民最大的收入来源,但仅占被调研家庭全部收入的“半壁江山”,而农村商业和手工业尽管是副业,但从货币收入角度而言,其地位日益重要。因此,农民们纷纷进行产业经营调整,将家庭主要劳动力和劳动时间从农业转移到工商业生产上。农民收入结构的改变给负荷沉重的农村经济注入“强心剂”,使其继续运转。对于精壮劳动力离村谋生的家庭而言,收入结构的变化更为明显。离村的青壮年农民的收入尽管微薄,但却是养家糊口的主要来源。如开埠后的容县大约两户中有一人闯“南洋”,经济景气年份侨工每年寄回家乡的款项达300 万元。1929年国际经济危机爆发后,南洋华侨纷纷失业,容县在1934年接收的侨汇只有10 余万元,依赖侨汇补贴家用的容县千万农家陷入了朝不保夕的困境[25]107。由此可见,离村谋生已经在部分农村家庭收入结构中占据主导地位。

其次,开埠给广西留下了鲜明的地域文化印记。在开埠后的广大农村,频繁的经济文化交往也渗透到农民的生产生活中,形成别具特色的文化印记。今天提起南宁的文化印记,很多人会自然而然地想起水街(即新民路、解放路一带,近代因临近港口而成为进出口货物集散地)的骑楼建筑、风味食品和用南宁白话演出的粤剧(邕剧)。同样,骑楼建筑、地方小吃和粤剧、也是开埠后广西很多农村的文化印记,这是广西与国外、省外的文化交流的结晶,兹缕析如下:

在民居建筑上,开埠之前,山区少数民族群众多住在干栏建筑中,所用材料主要是木、竹和茅草,而平原地区的壮、汉族农民多采取院落式建筑,尽管由于各地经济水平不同,院落的规模、所用的材料区别甚大,但都是农耕文化的体现形式。开埠之后,桂东、桂南和桂西南的广大农村集市临街店面大多采取了骑楼建筑。骑楼本源自欧洲,开埠后在广西农村地区广泛出现。其外部结构是楼上住宅、楼下店铺、外檐走廊为顾客遮风避雨,体现了效率与开放合作的商业文化内涵,反映了曾经闭塞的广西农民浸染商业风气之深;其内部明清风格家具、“天地君亲师”牌位、祈福年画、观音、孔圣和关帝等摆设,则体现了中国传统文化的传承。

在地方风味食品上,如同南流江流域的“牛羓”、腌制蔬菜和鱼类一样,西江流域尤其是梧州、南宁和龙州等地的特色食品的形成与发展很多都带有近代口岸开发的文化烙印。如西江两岸城镇老街骑楼店铺里经营的卷筒粉、鸡肉粉很多都有百年以上的历史传承,其制作工艺和风味与越南同类食品极为相近。

而地方戏曲的形成,则与开埠之后旅桂粤商规模扩大密不可分。粤人善贾自古已然,明清时期堪与晋商、徽商并肩。近代之后,粤商既执两广商业之牛耳,又利用乡缘族缘将商业网络扩展到华东、华北和南洋各埠。由于西江流域、南流江流域码头往来之商人“强半广州音”,农民在耳濡目染之下也逐渐接受广东话为地方性通用语言。而戏剧是当时商人娱乐和社交的重要活动,伴随着粤商大量入桂和粤语逐渐成为地方通用语言,粤剧在城乡各地流行开来,并经过数代传承之后融入了广西商埠周边地区的文化血液之中。如在玉林船埠,20 世纪40年代粤剧名伶红线女曾经在此登台为商民演出,轰动四乡,戏台至今犹存,成为远近戏迷凭吊之处。

口岸开放使农民的生产生活发生了巨大的改变,对广西社会经济也产生了相当深远的影响,其所遗留下来的诸多有形或无形的文化印记很值得我们去发掘、整理和保护。

[1]施坚雅.中国农村的市场和社会结构[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[2]张先辰.广西经济地理[M].桂林:桂林文化供应社,1941.

[3]蒋晃编.东兰县政纪要(甲篇):县政概况:总述:物产[M].桂林职业学校附属印刷厂,1947.

[4]章有义.中国近代农业史资料:第二辑[M].北京:三联书店,1957.

[5]周宪文.中国之烟祸及其救济策[J].东方杂志,1926,23(20).

[6]张智林,罗玉愧.平乐县志:卷七[M].1937.

[7]广西壮族自治区编辑组.广西壮族社会历史调查:第一册[M].南宁:广西人民出版社,1984 .

[8]广西省统计局.广西年鉴:第二回[M].1935.

[9]广西省统计局.广西年鉴:第三回[M].1944.

[10]朱昌奎.宾阳县志:第二编:社会[M].1948.

[11]民国政府实业部中央农业试验所.农情报告:第4 卷第8 期[R].南京:民国政府实业部中央农业试验所,1936.

[12]千家驹.广西省经济概况[M].上海:商务印书馆,1936.

[13]张梓生.申报年鉴第4 期:工业卷[M].1936.

[14]北海市地方志编纂委员会.北海市志[M].南宁:广西人民出版社,2002.

[15]吴锦龙.南宁商业志[M].南宁:广西人民出版社,2002.

[16]龙州县地方志编纂委员会.龙州县志[M].南宁:广西人民出版社,1993.

[17]合浦县志编纂委员会.合浦县志[M].南宁:广西人民出版社,1994.

[18]中国人民政治协商会议梧州市委员会文史资料组.广西文史资料:第14 辑[M].1986.

[19]广西壮族自治区地方志编纂委员会.广西通志:工商行政管理志[M].南宁:广西人民出版社,1993.

[20]晶平.广西的农村副业[J].中国经济,1937,5(3).

[21]广西壮族自治区编辑组.广西苗族社会调查[M].南宁:广西民族出版社,1987.

[22]中国人民政治协商会议广西文史资料委员会.广西文史资料选辑:第4 辑[M].1963.

[23]广西壮族自治区地方志编纂委员会.广西通志:侨务志[M].南宁:广西人民出版社,1993.

[24]罗运炎.中国鸦片问题[M].上海:兴华出版社,1929.

[25]农英.容县玉林两县农村调查日记[J].东方杂志,1935,32(18).