粒度分析在川西南部地区须二段沉积相研究中的应用

蒋裕强,刁昱翔,王 猛,陶艳忠,蒋 婵

(西南石油大学资源与环境学院,成都 610500)

0 引言

碎屑岩粒度特征不仅能反映其粒度大小,也能反映搬运颗粒地质营力的强弱。因此,通过对碎屑颗粒粒度的分布及分选性的研究,可以衡量沉积介质能量的大小,也可以为碎屑颗粒沉积环境及水动力强弱的判别提供一个重要的指标。粒度分析不仅有利于分析沉积水动力条件,对沉积储层评价也有重要意义[1]。粒度分析常用的方法包括直接测量法、筛析法、薄片粒度法、沉降法和激光粒度仪法[2]。

前人对川西地区丰富的研究成果,为该地区油气勘探及研究积累了丰富的资料,也为本次研究工作奠定了基础。本次工作采用的是薄片粒度法。此法是取固结的岩石样品,将其磨制成薄片,在显微镜下测量薄片中颗粒的直径(测量颗粒的最大直径,轮廓不清的颗粒、重矿物和片状矿物不记,对有次生加大边的石英和长石,测量其原粒径),并将测量值换算成Φ值(温德华氏粒度界限转换:Φ=-log2D),按1/4间隔分组,计算各组内颗粒百分数,每片要求统计300~500颗粒。本文对川西南部地区须家河组须二段砂岩粒度特征进行分析,研究该区砂岩粒度分布特征,力图为研究区内的沉积相判别提供支撑证据。

1 地质概况

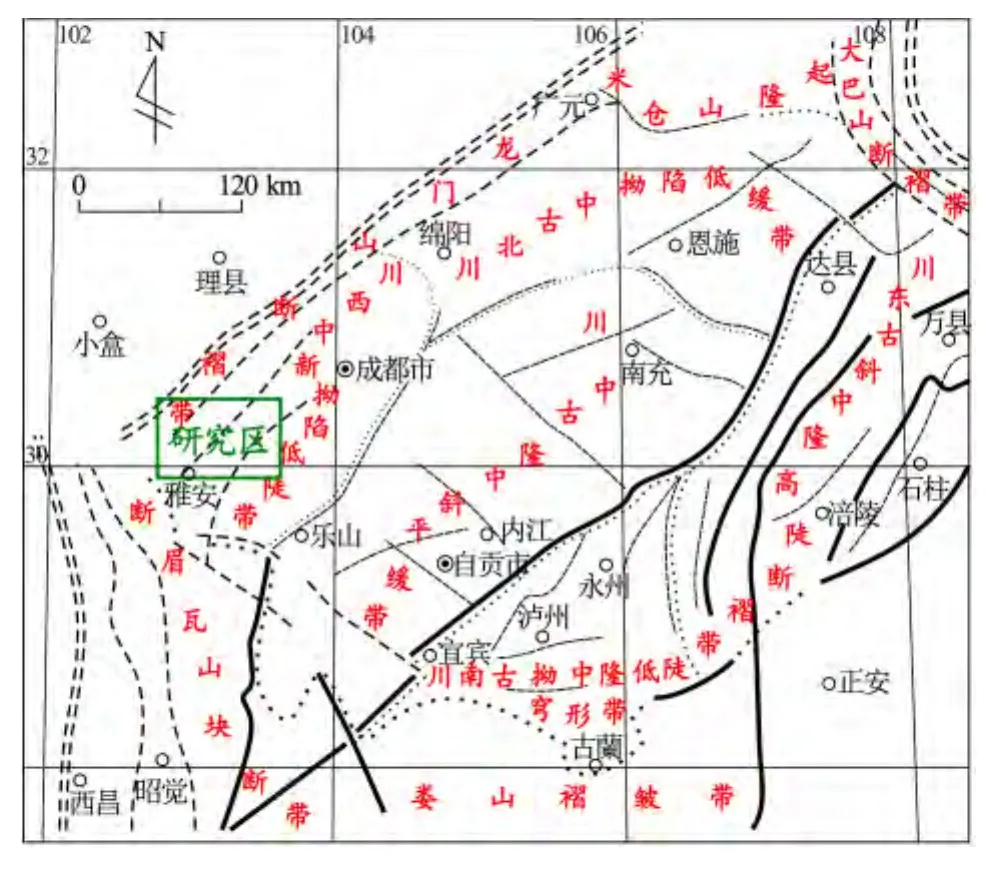

工作区位于四川盆地西南部,其范围北起大邑,南抵蒲江,东至白马庙。大地构造位置属于新中生代川西坳陷,西部边界为龙门山推覆构造带,东以龙泉山断裂带与川中隆起相邻,南部以峨眉—瓦山断裂带为界[3]。本次研究工作区面积近2 069km2(图1)。

图1 川西南部地区大地构造位置示意图Fig.1 Sketch showing geotectonic position of the south area of the west Sichuan province

区内的须家河组主要为一套陆相碎屑岩沉积,根据中国石油西南油气田分公司对四川盆地上三叠统须家河组地层划分方案(2005版),纵向上可分为“须一段”至“须六段”6个岩性段[4]。由于受印支晚幕运动的影响,须三段—须六段不同程度地遭受剥蚀,由南向北剥蚀程度不断加深(在川西北地区的须家河组只残留有须一段—须四段),其中须六段全部剥蚀[5]。

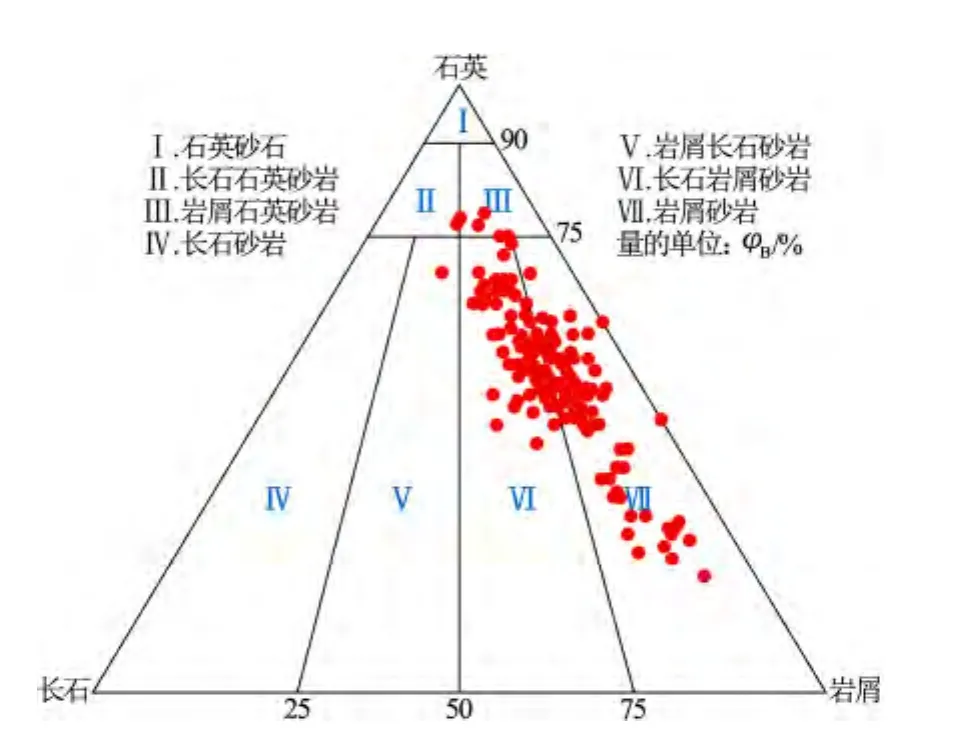

川西南部地区须二段主要为一大套的砂岩夹薄层的泥岩,通过对该套砂岩组分石英—长石—岩屑的三角图投点研究,表明砂岩岩性主要为岩屑砂岩和长石岩屑砂岩(图2)。砂岩中碎屑组分主要有石英、长石及岩屑。石英颗粒以等轴消光为主,体积分数(φ)多为30%~70%(部分石英砂岩中石英可达80%以上),平均为47%。长石以酸性斜长石为主,φ=5%~20%,平均为11.4%。岩屑以沉积岩岩屑和变质岩岩屑为主,少见火成岩岩屑,φ=14%~55%,平均为33%,而沉积岩屑又多以硅质岩岩屑(5%~10%)、粉砂岩岩屑(2%~8%)、碳酸盐岩岩屑为主(3%~7%),变质岩多以千枚岩岩屑(2%~6%)和多晶石英岩岩屑(4%左右)为主。砂岩中碎屑粒经主要以细粒-中粒为主,分选中等,风化程度中等,磨圆度为次棱-次圆状。颗粒间接触紧密,多呈线接触。胶结致密,多以接触-压嵌式胶结占主导。填隙物含量较少,一般<7%,多数具颗粒支撑结构。杂基主要为泥质杂基(2%~6%),胶结物主要以硅质胶结(1%~3%)和钙质胶结(1%~4%)为主。区内的须二段淘洗相对干净,结构成熟度和成分成熟度相对较高,反映了该段沉积物沉积时期水动力条件相对较强,搬运距离较远的特点。

图2 川西南部地区须二段岩性三角图Fig.2 Triangular diagram of lithologies of the Second Member of the Upper Triassic Xujiahe Formation in the south area of the west Sichuan province

2 样品采集

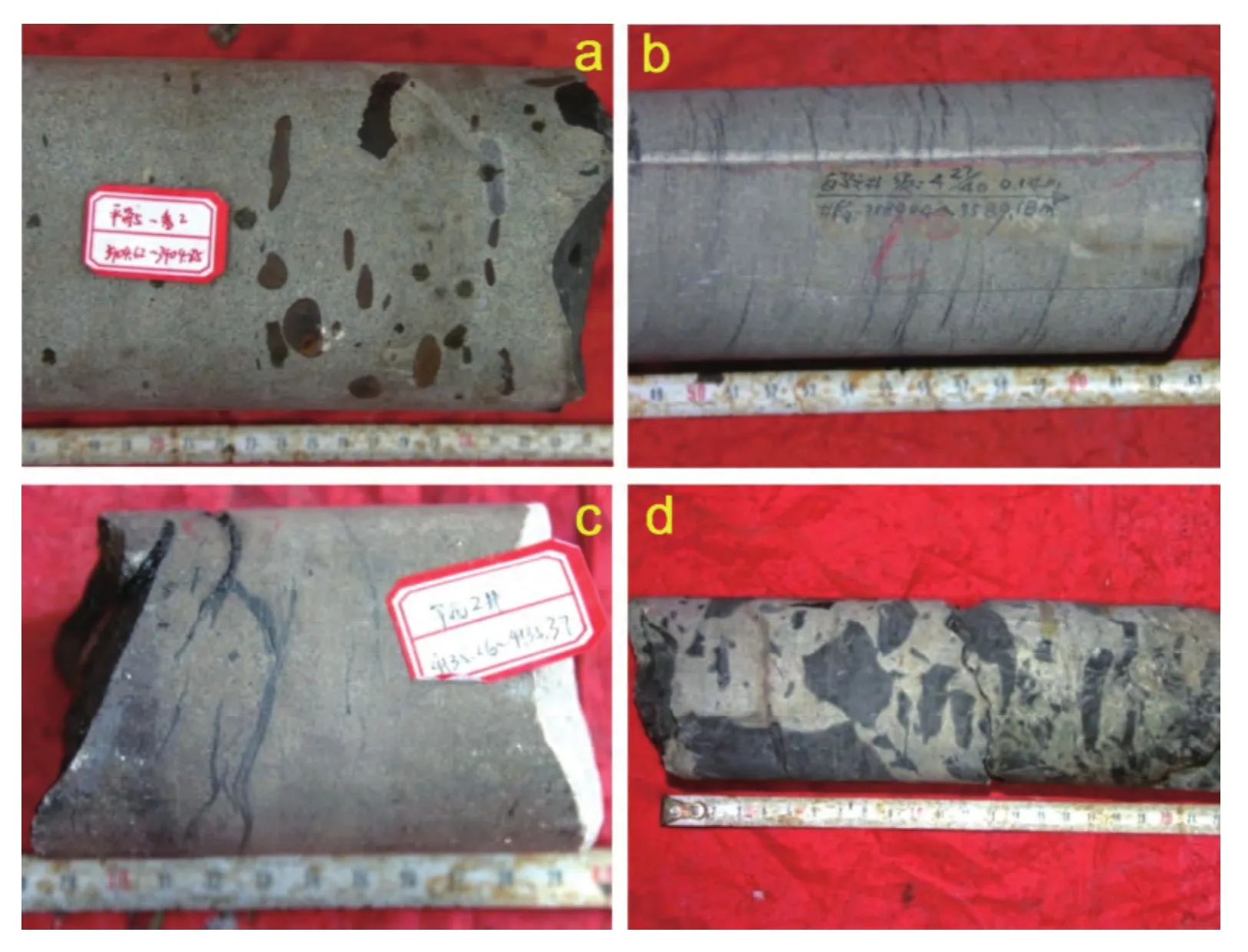

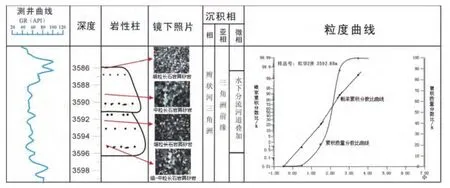

川西南部地区在须二段时期龙门山造山带隆升,盆地沉降加剧,海侵由西向东扩大。因此,该地区广泛发育海陆过渡环境的三角洲沉积体系[6-7]。在岩心观察中也可见各种沉积构造特征(图3)。

结合川西南部地区须二段分层数据以及岩性描述对须二段进行样品采集,将岩样磨制成薄片,从中剔除无效的样品,最终优选出了39块研究使用样品;样品在西南石油大学岩矿实验室参照SY/T 5434—1999粒度分析方法[8]完成了粒度分析。颗粒粒径的测定是采用标准偏光显微镜分析软件测定,该软件测量的范围是0~1 000μm,粒级分辨率误差不超过0.5%。利用相关函数计算公式对粒度分析结果的平均粒径(Mz)、中值(Md)、标准偏差(σ1)、偏度(Sk1)和峰度(KG)参数进行了计算与校正。并且,将颗粒粒径与Φ值进行了换算,运用粒度概率累积曲线图计算了C值和M值。

图3 川西南部地区须二段部分井段岩心照片Fig.3 Photo of core from the Second Member of the Upper Triassic Xujiahe Formation

3 粒度曲线分布特征

3.1 粒度概率累积曲线

3.1.1 粒度概率累积曲线类型

有关研究成果表明,粒度累积概率曲线可以判断沉积物沉积环境、成因及沉积水动力的演变特征[9]。本次对川西南部地区须二段产出在灌口地区、平落坝—邛西地区、白马庙—松华地区的粒度分析曲线形态统计所显示的须二段不同井区粒度概率分布百分比图如图4所述。在须二段沉积时期,“一段式”和“多段式”均不发育;白马庙—松华地区主要发育“三段式”曲线,灌口地区和平落坝—邛西地区主要发育“两段式”曲线。

3.1.2 粒度概率累积曲线特征

本次工作通过对川西南部地区须二段粒度概率累积曲线的绘制、分析,表明该区主要存在两种曲线类型,“两段式”和“三段式”。由于文章篇幅限制,选取了最具代表意义的样品进行对沉积物粒度特征的解释和分析说明。

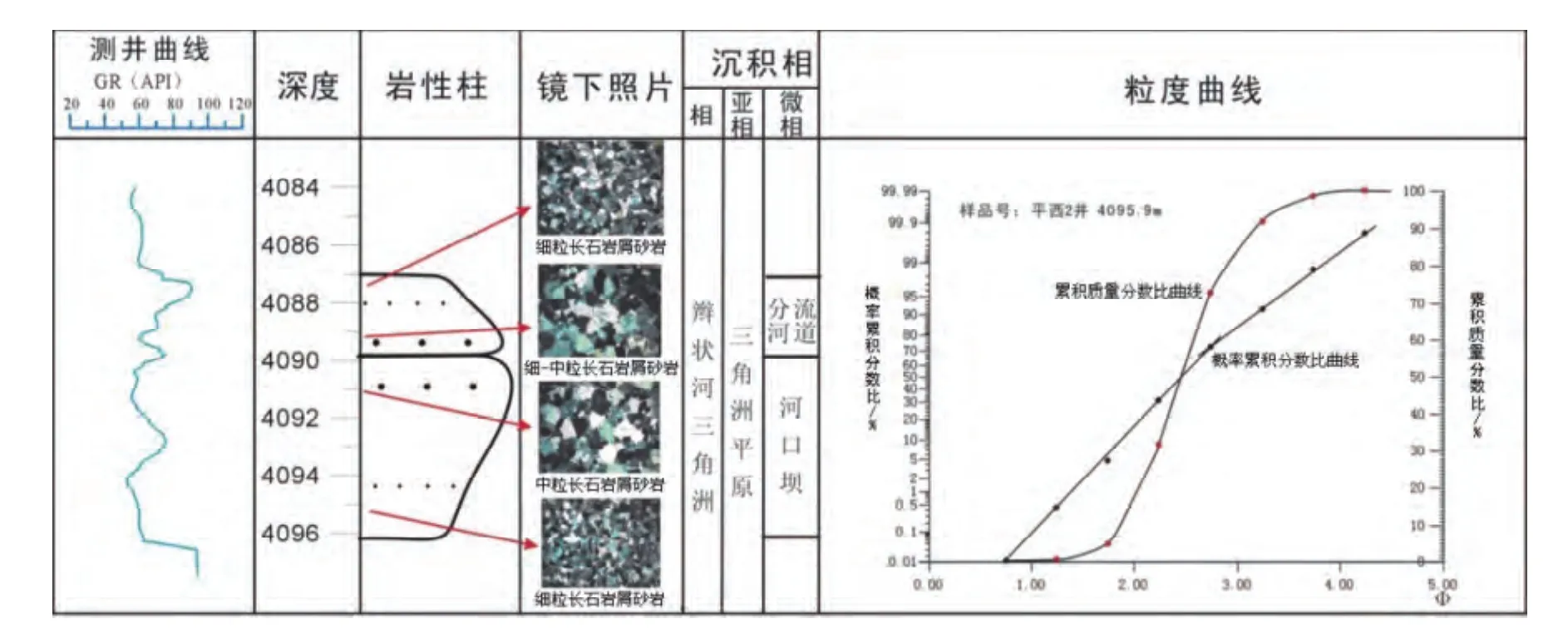

图5 平西2井粒度概率累积综合图Fig.5 Integrated diagram of particle size probability cumulatives curves for sandstones of the Second Member of the Upper Triassic Xujiahe Formation in drill hole Pingxi 2

图6 松华2井粒度概率累积综合图Fig.6 Integrated diagram of particle size probability cumulatives curves for sandstones of the Second Member of the Upper Triassic Xujiahe Formation in drill hole Songhua 2

(1)“两段式”。该类型曲线特征表现为悬浮组分含量较大,一般为5%~20%,部分井段含量超过20%(图5,平西2井,须二段,4 095.9m),斜率一般小于45°,分选较差;跳跃总体只发育一段,含量可达75%~90%,斜率大于50°,多在60°~75°,分选好;跳跃总体与悬浮总体之间的细截点变化不大,在2.5Φ~3Φ范围内,不存在滚动组分。说明在研究区粒度整体较细,水动力强度有所降低。这种粒度概率曲线特征反映了辫状河三角洲平原分流河道沉积环境。

(2)“三段式”。该类型曲线特征为“高斜两跳一悬”,表现有两个跳跃总体和悬浮总体组成,跳跃总体含量达90%以上,粒度区间主要介于1Φ~2.5Φ之间,斜率可达70°以上,表明其分选好;悬浮组分含量一般在10%以内,与跳跃次总体细截点在2.5Φ~3.5Φ之间(图6,松华2井,须二段,3 592.88m)。该类型曲线反映一定的波浪回流,具双向水流特征,反应了三角洲前缘亚相的特征。

3.2 粒度分析参数含义及应用

3.2.1 粒度参数值获取

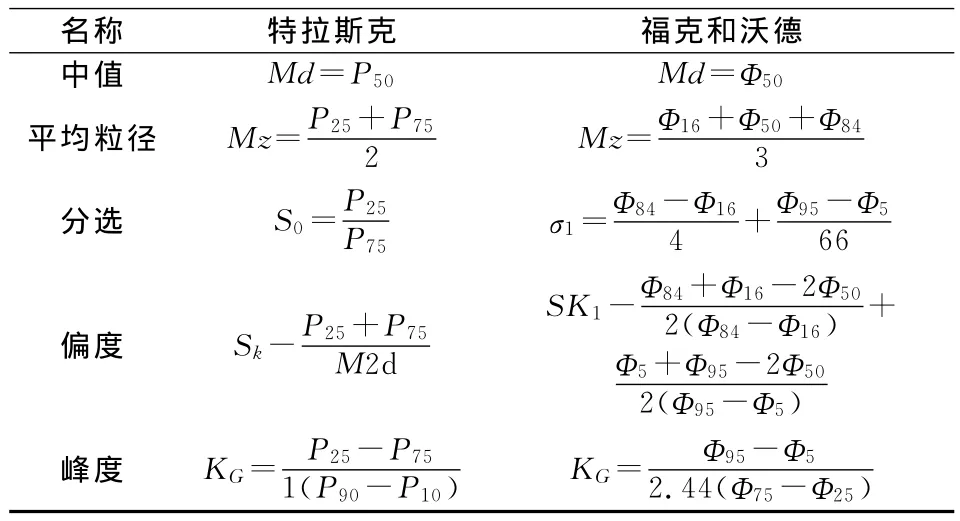

碎屑颗粒的粒度对其形成的沉积环境有很好指示作用,而粒度参数是粒度特征的直观反映,通过对样品粒度参数平均粒径(Mz)、标准偏差(σ1)、偏度(Sk1)和峰度(KG)等的统计,可以了解物质来源和沉积环境的变化。对粒度参数的计算,过去常用特拉斯克(Trask)公式,当前应用更广阔的是用福克和沃德(Folk和 Ward)公式来计算[1](表1)。川西南部地区须二段的样品粒度参数计算结果如表2所述。

表1 川西南部地区须二段样品粒度参数的计算方法Table 1 Calculation method of the gain size parameters for the sandstones from the Second Member of the Upper Triassic Xujiahe Formation

3.2.2 粒度参数含义及应用

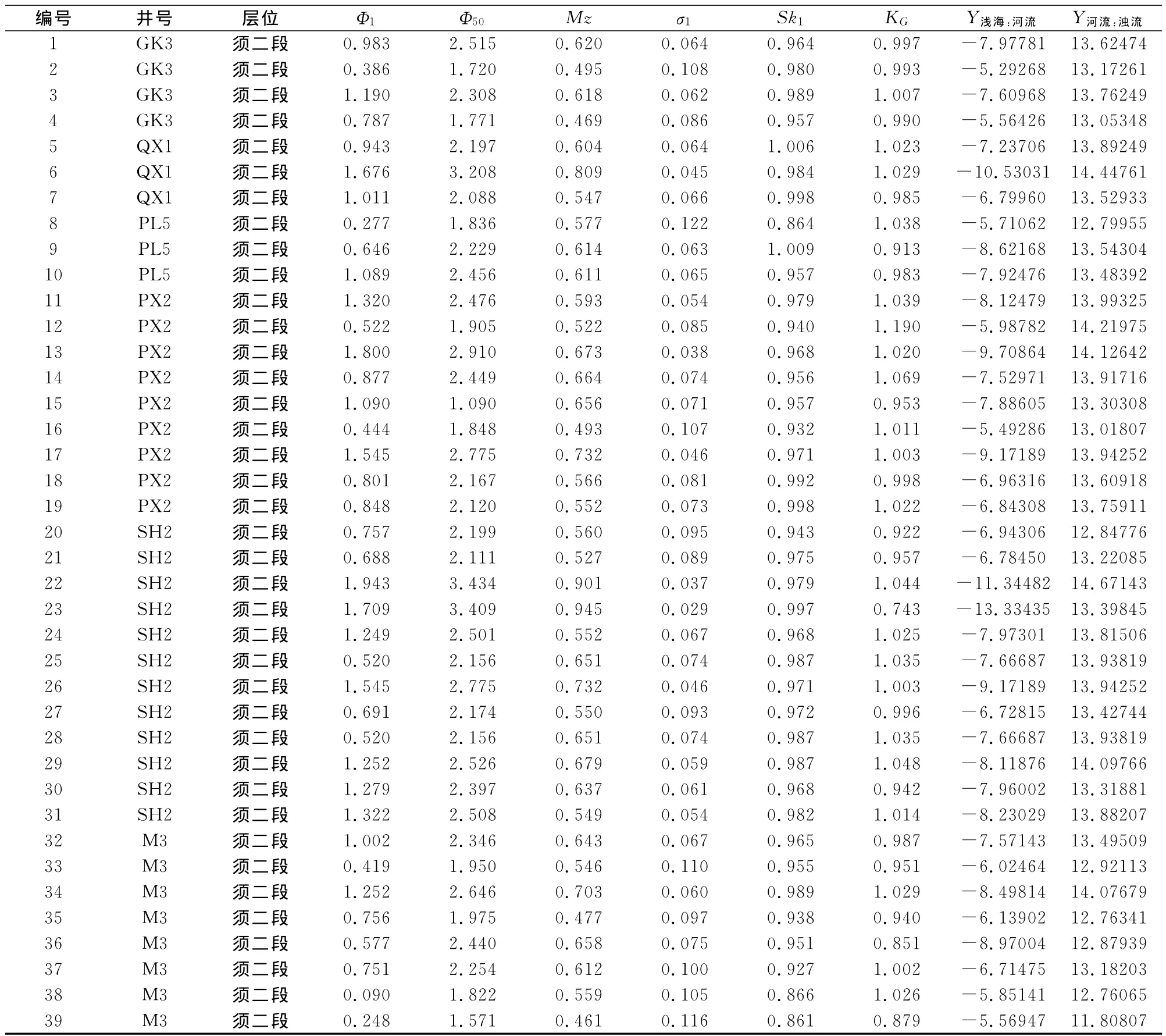

C值与M值。C值反映的是概率累积曲线图上颗粒含量为1%处对应的颗粒粒径,根据C值的大小可以判断颗粒移动所需要的最大搬运能力。M值反映的是概率累积曲线图上颗粒含量为50%处对应的颗粒粒径,代表了搬运颗粒所需的平均能力。从图7中可以看出,代表最大搬运能力的C值与代表平均搬运能力的M 值,呈时大时小的现象,这表明了研究层段砂岩沉积时水流不稳定,且流速交替多变的沉积环境。

平均粒径(Mz)。可以用于对粒度分布集中趋势的表征,平均粒径值的大小可以反映沉积介质能量的大小,具有成因判断的意义[1]。根据对研究区须二段39个样品平均粒径的统计结果显示,其粒径在0.461~0.945之间,平均为0.616,代表水动力能量有所减弱,承载能力变小的趋势。

表2 川西南部地区须二段样品粒度参数值统计表Table 2 Statistics of the particle size parameters for the sandstones from the Second Member of the Upper Triassic Xujiahe Formation

图7 川西南部地区须二段砂岩样品C值与M值变化趋势图Fig.7 Diagram showing variation trend of Cand Mvalue of sandstones from the Second Member of the Upper Triassic Xujiahe Formation

标准偏差(σ1)。碎屑颗粒的标准偏差值可以用于表征其分选程度。颗粒粒度大小及分选性,可以判别物源和沉积水动力等情况。因此,利用颗粒标准偏差值的变化判别沉积环境。依据对须二段砂岩标准偏差的计算统计,该段砂岩的标准偏差主要介于0.029~0.122之间,最大值为0.122,小于标准偏差分级标准[1]的最小值0.35,砂岩分选性好,表明了该段砂岩经过了强水动力的淘洗。

偏度(Sk1)。可以用于表示碎屑颗粒粒度分布的不对称程度。根据偏度的分级标准[1],可分为正偏度和负偏度两大类,即当Sk1值为正值时,说明沉积物为河流沉积环境下的粗组分;相反,沉积物则以细组分为主。据统计,研究层段Sk1值在0.861~1.009之间,没有负值,表明该段砂岩符合河流沉积环境下形成的砂岩。

峰度(KG)。粒度分析中峰态通常被用来度量粒度分布的中部与两尾部的展形之比[1]。峰度也可用于对沉积环境的判断,研究区须二段峰度在0.743~1.19之间,平均为0.992,峰态中等接近于1,与正常海滩砂的频率曲线特征相符。

对川西南部地区须二段各粒度参数进行统计,用萨胡环境判别函数[1]求得的Y值(见表2)显示,Y浅海,河流值中有22个样品的Y 值小于-7.4190,17个样品Y 值大于-7.4190;Y河流,浊流值中39个样品Y值大于9.8433,没有Y值小于9.8433的样品。参考萨胡各类沉积环境的判别函数值[1],判定研究区在须二段沉积时期,沉积物表现为河流沉积环境下的特征。

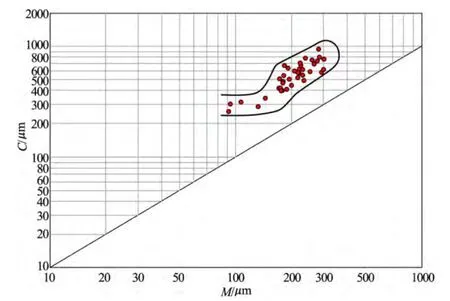

3.2.3 CM 图解

CM图解法是由帕赛加(Passega)于1957年提出的一种毫米制图解[1],帕赛加将搬运沉积物的底流分为牵引流和浊流两种形式,其基本思路是根据粒度参数的C值和M值来反映沉积环境特征。

本次对须二段砂岩39个样品的CM值绘制了CM 图(图8)。从图8可以看出,须二段砂岩的CM图形态与帕塞加的牵引流沉积完整CM 图中的QR段和RS段相似,只是分布位置及大小形态稍有不同,表明该区主要受牵引流作用。其中,QR段为递变悬浮段,一般位于水流底部,表明碎屑颗粒为递变悬浮搬运,特征为沉积物粒度不均匀,按粒度大小和密度梯度成层分布,在流动中由下至上粒度逐渐变细,C与M 是基本成比例的。RS段为均匀悬浮沉积,其特征是C值基本不变,M值向S端减小,物质主要为粉砂和泥的混合物,最粗为细砂。

图8 川西南部须家河组须二段砂岩样品CM图Fig.8 CMpatterns for the sandstones from the Second Member of the Upper Triassic Xujiahe Formation

4 结论

(1)通过对川西南部地区须二段岩石学特征的研究,认为该区岩石类型主要为岩屑砂岩和长石岩屑砂岩为主,杂基含量相对较少,颗粒接触紧密,成分成熟度和结构成熟度为中稍偏高。

(2)川西南部地区须二段各粒度参数的特征都反映了河流相沉积产物的特征,概率累积曲线形态主要表现为“两段式”和“三段式”,悬浮组分含量均较少,具有水流交替,波浪回旋作用的特征,表现为辫状河三角洲沉积的沉积环境。根据其CM图显示该区主要受牵引流沉积作用。综合上述各项特征表明,川西南部须家河组须二段属于辫状河三角洲平原亚-前缘沉积。

[1]朱筱敏.沉积岩石学[M].北京:石油工业出版社,2008.

[2]蒋明丽.粒度分析及其地质应用[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2009,31(1):161-163.

[3]赵永刚,雷卞军,杨跃明,等.川西邛崃县白马庙气田上侏罗统蓬莱镇组沉积相及砂体展布研究[J].中国地质,2004,31(3):284-288.

[4]张健,李国辉,谢继容,等.四川盆地上三叠统划分对比研究[J].天然气工业,2006,26(1):12-15.

[5]赵正望,谢继容,吴长江 等.川西北地区须家河组碎屑组分特征与物源分析[J].天然气勘探与开发,2012,35(4):6-10.

[6]秦川,刘树根,汪华,等.四川盆地西部中三叠统储层特征与类型[J].地质科技情报,2012,31(1):56-62.

[7]郭旭升.川西地区中、晚三叠世岩相古地理演化及勘探意义[J].石油与天然气地质,2010,31(5):610-631.

[8]SY/T 5434—1999,碎屑岩粒度分析方法[S].

[9]德勒恰提,王威,王利 等.粒度分析在吉木萨尔凹陷梧桐沟组沉积相研究中的应用[J].新疆大学学报(自然科学版),2012,29(2):142-149.