重庆地区主要茶树栽培品种生化特性分析

罗理勇,曾 亮,李洪军*

(1.西南大学食品科学学院,重庆 400715;2.西南大学茶叶研究所,重庆 400715)

重庆地区主要茶树栽培品种生化特性分析

罗理勇1,2,曾 亮1,2,李洪军1,*

(1.西南大学食品科学学院,重庆 400715;2.西南大学茶叶研究所,重庆 400715)

以27 个重庆地区主要茶树栽培品种的1芽2叶鲜叶为供试材料,通过测定各品种的主要生化成分,分析各品种在重庆地区与原产地之间的差异性,及比较各品种在重庆的表现特性;并采用相关性、多维尺度和聚类分析探究27 个品种在重庆地区的表现特性及其适制性。结果表明:供试材料在重庆地区表现为氨基酸的变化率最大,咖啡碱和茶多酚含量的变化率次之;表儿茶素没食子酸酯、儿茶素、表没食子儿茶素含量和儿茶素品质指数,以及多酚氧化酶(PPO)和过氧化物酶(POD)活性的变异性较大;茶多酚与氨基酸含量呈负相关性,咖啡碱与茶多酚含量、儿茶素含量和酚氨比呈极显著和显著正相关,PPO和POD活性呈极显著正相关性;通过多维尺度和聚类分析可将供试品种分成4 大类群,且每个类群的茶类适制性都有一定的差异性。

茶树品种;生化成分;相关性分析;多维尺度分析;聚类分析

中国是茶树的起源中心,栽培茶树的历史已有数千年。茶树在复杂的生态环境和人工选择作用下,形成了丰富多样的地方品种资源,积累了广泛的遗传变异,为我国茶树品种的选育工作奠定了深厚的遗传物质基础,也为我国茶叶的初加工和精深加工提供了丰富的选择性[1]。为了更好地发挥和利用茶树品种所具备的基因资源,考察调研不同茶树品种在不同地域的表现特性是非常有必要的。

茶树品种是构成茶叶品质的重要因素,品种的特性决定了其适制的茶类和品质特点,茶叶主要品质成分含量的高低是其茶类适制性与品质优劣的物质基础[2]。不同的茶树品种具有不同的生化特性,不同茶树品种在系统发育过程中,由于长期选择适应外界环境条件的结果,致使各种内含物质会随品种的变异在质与量上均产生了差异[3]。基于茶树品种的品质成分是形成制茶品质特征的物质基础,以及人们对茶树品种适制性与茶叶品质关系认识地不断深入,为了更好地了解不同茶树品种在不同地域所适配加工的茶类,故不同茶树品种在不同地域的生化特性研究也备受关注[4]。目前已探明的与成茶品质关系最密切的品种品质成分主要有茶多酚(tea polyphenols,TP)、氨基酸、咖啡碱(caffeine,CAF)、儿茶素(catechin,C)的组成和含量,以及茶树品种的酶学特性[4]。不同茶类对茶树品种品质成分的含量和组比要求不同,一般认为氨基酸、水浸出物与绿茶品质关系密切,特别是茶氨酸尤为突出,与绿茶滋味呈高度正相关,相关系数为0.787;表没食子儿茶素没食子酸酯((-)-epigallocatechingallate,EGCG)、表儿茶素没食子酸酯((-)-epicatechingallate,ECG)和表没食子儿茶素((-)-epigallocatechin,EGC)含量高的品种制成的红茶,品质优异。杨亚军[5]对品种鲜叶中的氨基酸、TP、CAF和叶绿素等成分与绿茶品质的关系进行相关分析;龚志华[6]、王会[7]等通过对茶树品种生化成分分析,筛选了不同茶树品种的种质特性。

近年来,重庆茶区已从浙江、福建、云南和四川等茶区引进了一些无性系良种,如‘福鼎大白’和‘早白尖’等,且已具一定的栽培面积。目前对引进良种的产量、品质和名优茶的适制性尚缺乏系统的研究,导致了不少茶农在选择良种时带有不同程度的盲目性,也限制了各品种优良特性的发挥和开发利用。本实验旨在对重庆地区常见的27 个茶树品种的主要生化特性进行检测分析,并与原产地特性进行对比;同时对供试品种进行多维尺度和聚类分析,试图找到各品种在重庆地域环境中形成的各自特点和一些规律,了解各品种在重庆茶区的适应性和适制性,以期为各品种的进一步推广和开发利用提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

茶树鲜叶:2013年4月采集自重庆市茶业集团二圣茶场的27 个重庆常见品种,采摘标准为1芽2叶,每个品种采集鲜叶280 g左右。鲜叶采集后采用液氮速冻处理,取30 g用液氮中保存,用作酶活性测定;取250 g冻存于—20℃冰箱,并采用真空冷冻干燥方式冻干制样,样品于—20℃冰箱中保存待用。

硫酸亚铁、酒石酸钾钠、水合茚三酮、谷氨酸、聚乙烯吡咯烷酮、柠檬酸、磷酸氢二钠、邻苯二酚、愈创木酚、30%过氧化氢、冰乙酸(均为分析纯)、甲醇(色谱纯) 重庆滴水实验仪器有限公司;EGC、C、EGCG、表儿茶素((-)-epicatechin,EC)、没食子儿茶素没食子酸酯((-)-gallocatechingallate,GCG)、ECG标准品 成都普瑞法科技开发有限公司。

1.2 仪器与设备

LC-20 A高效液相色谱、UV-2450紫外-可见分光光度计 日本岛津公司;SCIENTZ-30 ND冷冻干燥设备宁波新芝生物科技股份有限公司。

1.3 方法

1.3.1 TP含量的测定

采用酒石酸亚铁比色法[8]。

1.3.2 游离氨基酸(free amino acid,FAA)含量的测定

采用GB/T 8314—2013《茶游离氨基酸总量的测定》[9]1.3.3 C含量和CAF含量的测定

茶溶液制备[8]后用0.45 μm微孔滤膜过滤,滤液采用高效液相色谱检测[10]。

色谱柱:Hypersil BDS C18柱(250 mm×4.6 mm,5 μm);流速0.9 mL/min;检测波长278 nm;柱温35 ℃;进样量10 μL;流动相A:体积分数2%冰乙酸;流动相B:纯甲醇;C采用梯度洗脱[10]。

1.3.4 酶活性测定

粗酶液提制:称取茶叶(液氮冻存样品)1.25 g,液氮研磨,加聚乙烯吡咯烷酮1.25 g,石英砂1.25 g,研磨充分后加入pH 5.6柠檬酸-磷酸氢二钠缓冲液定容至25 mL,4 ℃、4 000 r/min离心5 min,取上清液再于4 ℃、10 000 r/min离心20 min,上清液即为粗酶液。

多酚氧化酶(polyphenol oxidase,PPO)活性[11]:取3 mL反应混合液(0.1 mol/L pH 5.6柠檬酸-磷酸氢二钠缓冲液、质量分数0.1%脯氨酸溶液、质量分数1%邻苯二酚溶液体积比为10∶2∶3)于37 ℃水浴5 min,加0.5 mL粗酶液37 ℃反应10 min,加入3 mL1 mol/L偏磷酸终止反应,以不含邻苯二酚的反应液为空白对照,在420 nm波长处检测吸光度(A420nm)。酶活性以每克样品每分钟吸光度增加0.01为1 个活性单位(U)。

过氧化物酶(peroxidase,POD)活性[12]:取上述粗酶液1 mL,加入1 mL 0.05 mol/L愈创木酚溶液,2 mL 0.1 mol/L pH 5.6柠檬酸-磷酸氢二钠缓冲液、1 mL体积分数0.8%过氧化氢溶液,混合均匀,立即放入紫外分光光度计中于435 nm波长处测定其5 min中内吸光度(A435nm)变化。酶活性以每克样品每分钟吸光度增加0.01为1 个活性单位(U)。

1.4 统计分析

2 结果与分析

2.1 不同品种在重庆地区和来源地的表现特性

不同的茶树品种在不同的地域其生化特性表现不同,TP、氨基酸、CAF这些化学成分在一定程度上决定了茶树品种的适制性。一般来讲,红茶宜选TP含量较高的品种,绿茶宜选TP含量适中的品种[13];氨基酸含量与绿茶滋味相关性高,所以制作绿茶的品种,应选择高氨基酸含量的品种;制作红茶时CAF含量高可增加茶汤浓度,丰富茶汤内含物,但是绿茶则不要求CAF含量过多[5]。

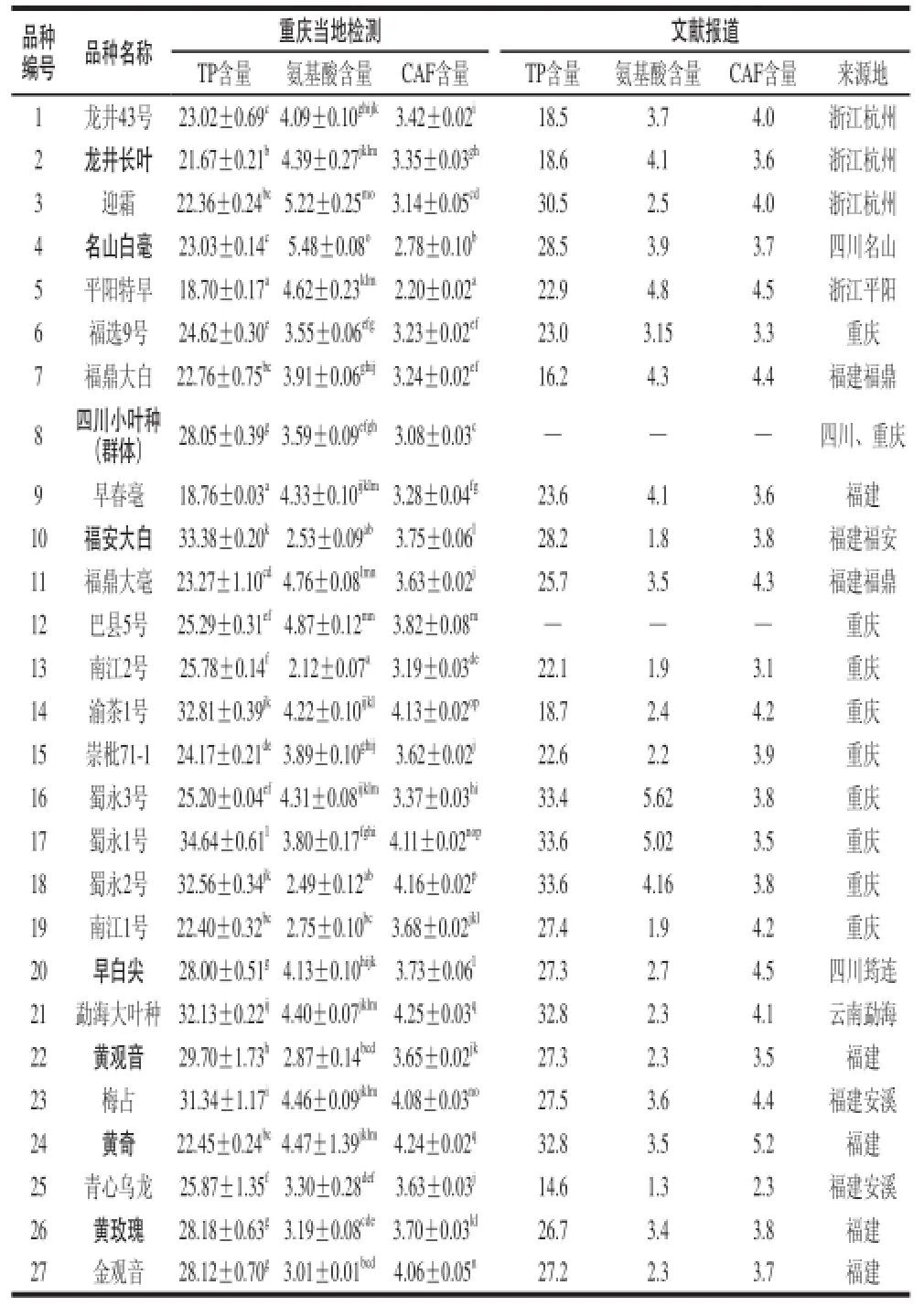

表1 供试品种当地与原产地TP、CAF含量和氨基酸含量的比较Table1 Comparison of water extract, tea polyphenols, caffeine, and free amino acids in samples from Chongqing and original habitats

对27 个重庆地区常见的茶树品种在重庆地区和其原产地在TP、CAF和氨基酸的比较结果,见表1。表1中的品种编号分别按照选育时品种当地栽培适制性来分类,1~6号为适制绿茶品种,7~21号为红绿兼制型品种,22~27号为适制青茶类品种。从表1可知,供试27 个茶树品种在重庆地区和原产地在这3 个成分方面都有一定的差异,其中氨基酸的变化率最大,次之的是CAF含量和TP含量的变化率。

27 个品种在重庆和原产地比较中,发现其中青心乌龙氨基酸含量由原产地的1.3%,栽种到重庆后增加为3.3%,较原产地增加了153.7%;迎霜氨基酸含量由原产地的2.5%,栽种到重庆后增加为5.22%,较原产地增加了108.7%;整体来看供试的27 个品种中有19 个品种的氨基酸含量较原产地有增加,其中有9 个品种的增幅在40%以上。27 个品种中CAF含量的变化主要表现为,平阳特早原产地为4.5%,在重庆为2.2%,较原产地降低了51.19%;整体来看27 个品种CAF含量表现为重庆地区较原产地减少的多,其中有18 个品种的CAF含量较原产地有减少,其中有4 个品种的减幅在20%以上。27 个品种中TP含量的变化主要表现为,福鼎大白TP含量在原产地为16.2%,重庆为22.76%,较原产地增加率为40.52%;龙井43号在重庆和原产地的TP总量分别为23.02%和18.5%,较原产地增加率为24.45%;整体来看27 个品种TP含量表现为重庆地区较原产地增加的多,其中有4 个品种的增幅在20%以上。

对于研究材料中的适制绿茶品种,从重庆地区27 个品种方差分析的数据可知(表1),TP含量集中在18.70%~24.62%之间,除了对比早春毫、福鼎大毫、南江1号和黄奇这些品种外,与其他的品种都具有显著差异;氨基酸含量集中在3.55%~5.48%之间,与福安大白、南江2号、蜀永2号、青心乌龙、黄玫瑰和金观音品种有显著差异;CAF含量集中在2.20%~3.42%之间,除了对比四川小叶种、早春毫、南江2号和蜀永3号品种外,与其他品种之间都具有显著差异。由于原栽培地与引种地在气候条件,如光、温、水、土等诸多因子的差异,使这些品种的形态特征和产量品质与原栽培地发生了一定的变化;主要是由于引种地属于西南茶区的重庆,为亚热带季风性湿润气候,冬暖春早、夏热秋凉、四季分明、无霜期长;空气湿润、降水丰沛;太阳辐射弱、日照时间短;多云雾、少霜雪;土壤则以黄壤为主,有少量棕壤。

TP含量中C的组成和含量、酚氨比、以及多酚形成相关酶是鉴定茶树品种适制性的主要依据之一。一般来说C总量较高,酯型C比例较大,适宜做红茶,C总量较低的茶树品种,非酯型C比例较大者,适宜制作绿茶[3];C品质指数(EGCG含量和ECG含量的总和与EGC的比值)大的品种,越适合制作绿茶;适制绿茶的品种,要求酚氨比较低,适制红茶的品种则要求酚氨比较高;PPO和POD活性高,多酚含量高的品种适制红茶[14-15]。

供试茶树品种C总量、C各组分含量、酯型C含量、非酯型C含量、酚氨比(TP与氨基酸的比值)以及酚类物质形成相关酶的检测结果见表2。龙井长叶和平阳特早总C含量均在10%以下,四川小叶种、福安大白和蜀永2号总C含量均在17%以上。除了早春毫品种之外,其他的26 个品种中酯型C含量均大于非酯型C含量;其中早春毫非酯型C中的EGC含量达到了总C含量的32.20%。福安大白、南江1号、南江2号、蜀永1号、蜀永2号、黄观音、黄玫瑰、金观音的酚氨比均大于8,其中的福安大白和蜀永2号的酚氨比均大于13,可以考虑在重庆地区作为绿茶适制品种加以开发。C品质指数愈大,绿茶制作适制性越高;C品质指数优于单一C成分对品质的评定,可以作为茶叶品质早期鉴定的一个生化指标[3,15]。供试的27 个品种中福鼎大毫的C品质指数达到了31.84之高,其次是龙井长叶的C品质指数为19.11[4]。供试样品中早白尖、渝茶1号和蜀永3号的PPO和POD活性和TP含量都高,且酚氨比均低于8,可考虑作为重庆地区红茶适制品种。

供试的27 个茶叶样品主要生化成分进行统计分析的结果,见表3。结果表明,供试茶样主要生化成分差异明显,变异范围大。在影响茶叶品质的3 项常规生化成分(CAF、TP、氨基酸)中,变异系数最大的是氨基酸,为22.27%,说明在供试的27 个重庆栽培茶树品种中氨基酸具有最大的变异性。C是茶叶适制性判定中非常重要的一类物质,其含量和组成与茶叶品质密切相关。C品质指数是评价茶树样品绿茶适制性的重要指标之一,供试样品中C品质指数的变化范围大,从最低的1.49%(早春毫)变化至最高的31.84%(福鼎大毫),变异系数为92.08%,说明供试的27 个品种中绿茶适制性有很大的差异,可以提供作为茶类生产时的鉴定方式之一。酚氨比是一个体现茶树资源适制性的指标,从表3可知,酚氨比的变异幅度较大,低的仅为4.06(平阳特早),高的达到了13.23(福安大白),变异系数达到36.08%,从而可以知道27 个供试样品在重庆的茶类适制性。PPO和POD活性会较大程度地影响其红茶适制性,在供试的27 个品种中,PPO和POD活性的变异系数分别为43.61%和43.70%;最大的PPO活性(179.07 U/g,早白尖)是最小的PPO活性(29.17 U/g,福鼎大毫)的6.14 倍;最大的POD活性(146.73 U/g,金观音)是最小POD活性(22.73 U/g,青心乌龙)的6.45 倍;说明27 个供试品种的多酚化合物形成相关酶的差异性较大,可以提供判定品种红茶适制性的理化基础。

表2 供试品种品质成分和PPO、POD活性D Table 2 Catechins contents, PPO and POD activities in different tea varietiesTable2 Catechins contents, PPO and POD activities in different tea varieties

表3 供试品种鲜叶生化成分变异程度的分析结果Table3 le 3 Stability analysis of biochemical components in different tea varieties

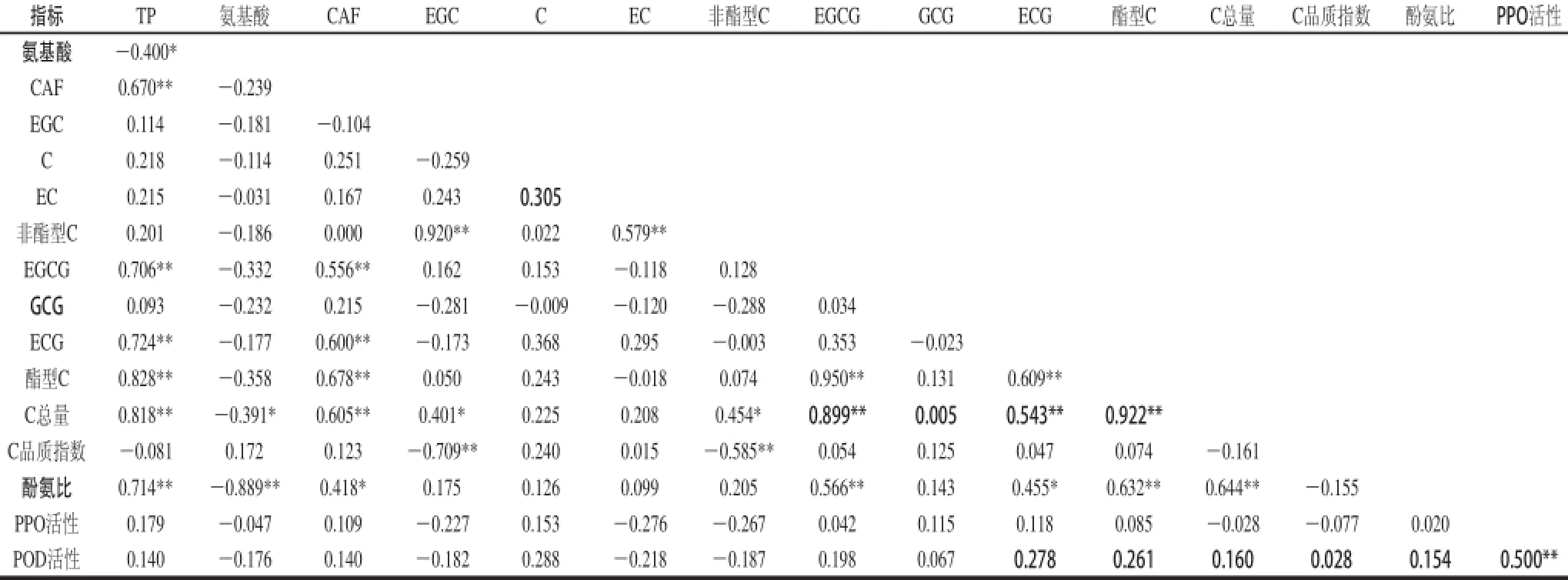

表4 供试品种各生化成分间相关性分析Table4 Correlations between chemical components in different tea varieties

2.2 不同品种生化成分间的相关性分析

对27 个重庆地区主要茶树栽培品种16 个生化成分间的相关性分析(表4),表明各生化成分之间存在极显著或显著的相关性。与TP呈极显著正相关的为酯型C、C总量、ECG、酚氨比、EGCG和CAF(r分别为0.828**、0.818**、0.724**、0.714**、0.706**、0.670**);与氨基酸呈极显著负相关的为酚氨比(r=—0.889**);与CAF呈极显著正相关的为酯型C、C总量、ECG和EGCG(r分别为0.678**、0.605**、0.600**、0.556**);与EGC呈显著正相关的为非酯型C(r=0.920**),呈极显著负相关的为C品质指数(r=—0.709**);与EC呈极显著正相关的为非酯型C(r=0.579**);与非酯型C呈极显著负相关的为C品质指数(r=—0.585**);与EGCG呈极显著正相关的为酯型C、C总量和酚氨比(分别为0.950**、0.899**、0.566**);与ECG呈极显著正相关的为酯型C和C总量(r分别为0.609**、0.543**);与酯型C呈极显著正相关的为C总量和酚氨比(r分别为0.922**、0.632**);与C总量呈极显著正相关的为酚氨比(r=0.644**);与PPO活性呈极显著正相关的为POD活性(r=0.500**)。由结果可知,在供试的27 个品种中TP与氨基酸的含量呈负相关性;CAF与TP、C和酚氨比分别呈极显著和显著正相关性;PPO和POD活性呈极显著正相关性。

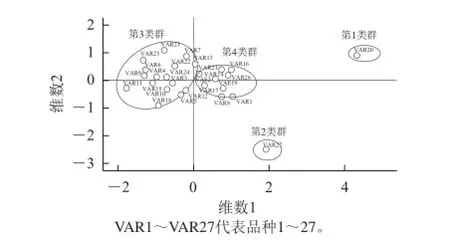

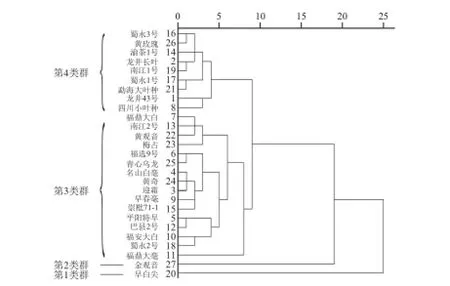

2.3 不同品种生化成分的多维尺度分析和聚类分析

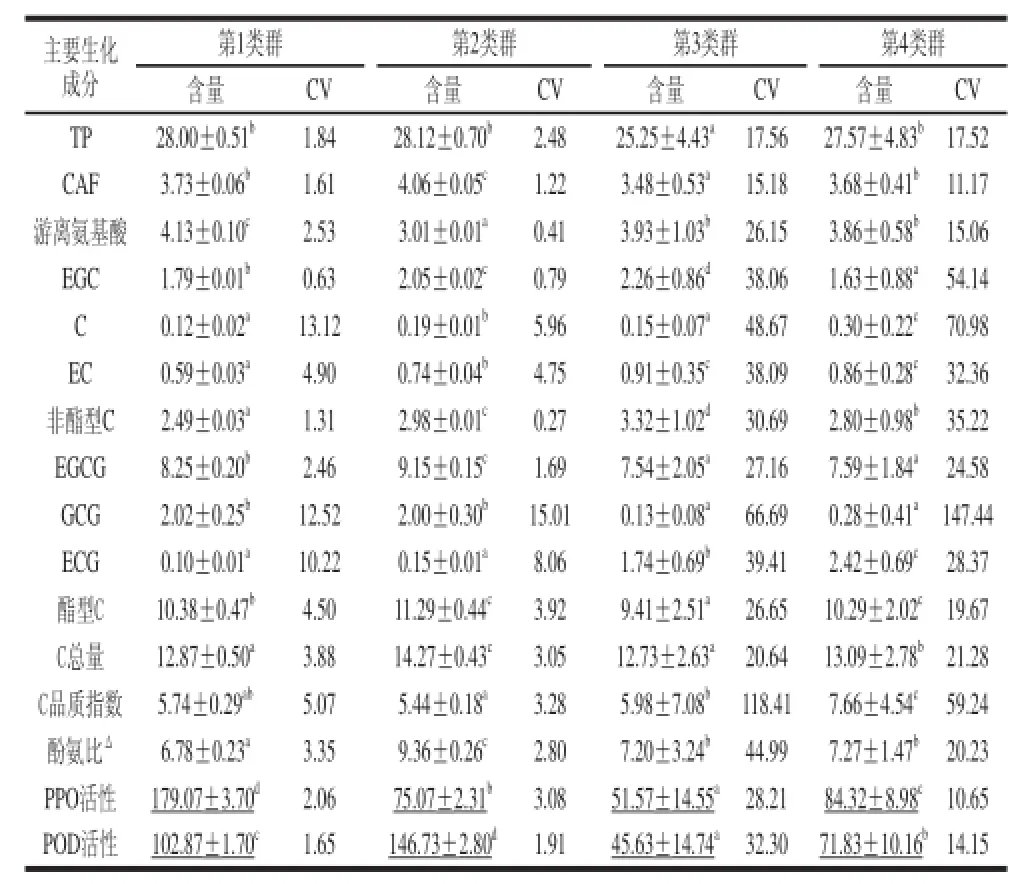

根据16 个生化成分数据(表1、2)对27 个供试样品进行多维尺度分析和聚类分类分析,采用欧氏距离测量,生成的多维尺度分析图和聚类树状图效果分别见图1、2;并根据聚类结果对各类群的生化组进行比较分析,结果见表5。根据多维尺度分析来看,27 个品种被分成了4 个类群,其中品种20(VAR20,下同)和品种27分别被分成2 个类群;剩下的25 个品种被分成了2 个类群。根据聚类结果也将27 个品种分成4 个类群。第1类群包括1 个品种,其特点是PPO和POD活性都较高,分别为179.07 U/g和102.87 U/g,且酚氨比是4 个类群中最低的;第2类群包括1 个品种,其特点是POD活性较高(146.73 U/g),且酚氨比是4 个类群中最高的;第3类群包括16 个品种,含2 个亚组,基本上是酯型C占C总量最低,且PPO和POD活性都是最低的品种;第4类群包括9 个品种,含2 个亚组,较其他3 个类群C品质指数最高的一类群。多维尺度分析和系统分类分析的结果一致,都是将27 个品种分成了4 个类群,从聚类分析图2还可以看到第3和第4类群的进一步分类情况,都含有2 个亚组。

从不同类群各性状的比较来看(表5),各类群间生化成分存在差异,其中的EGC、非酯型C、PPO和POD在4 个类群的平均值之间都存在极显著差异性;在EGC含量表现为第1类群、第2类群和第3类群分别为第4类群的1.10、1.26 倍和1.39 倍;在非酯型C含量表现为第1类群、第3类群和第4类群分别为第1类群的1.20、1.33 倍和1.12 倍;PPO活性表现为第1类群、第2类群和第4类群分别为第3类群的3.47、1.46 倍和1.64 倍;POD活性表现为第1类群、第2类群和第4类群分别为第3类群的2.25、3.22 倍和1.57 倍。

图1 供试品种多维尺度分析图Fig.1 Multidimensional scaling representation of different tea varieties

图2 供试品种系统聚类分析树状图Fig.2 Dendrogram showing taxonomic distance of different tea varieties

表5 供试品种不同类群间的生化成分比较Table 5 Comparison of chemical components among four clusters

3 讨 论

茶叶生化成分作为衡量茶叶品质的重要指标之一,一直以来备受茶叶科学研究工作者的重视;同时茶树品种鲜叶生化成分也决定了茶叶品质的优次和茶叶的适制性,并作为茶树品种的进一步研究开发的主要依据之一。通过对27 个重庆地区主要茶树栽培品种生化特性的检测分析,发现供试品种的主要生化成分存在较高的多样性。从实验数据可知,外来茶树品种引种至重庆后其生化成分会发生较大变化,其茶叶品质和适制性也会随之发生一定的改变[16-17],因此对其进行系统的研究是后期的大面积引种和产品开发的必要环节。

供试材料的生化组分(表3)含量的变异系数范围为13.41%~138.89%,其中CAF的变异系数最小为13.41%;而EGC、C、ECG含量、C品质指数、PPO和POD活性的变异系数均在40%以上。红茶品质研究中发现EGC是唯一能形成2 种主要茶黄素的前体物质,因此其含量与茶黄素形成的含量相关[18-19];茶黄素总量与红茶品质和市场价格也密切相关[20-21];同时红茶中茶黄素总量与原料中EGC和C的含量密切相关[22]。不同品种的PPO和POD活性存在很大的差异,且这2 种酶的活性都与红茶发酵和品质的重要组成成分(茶黄素)密切相关[23-24];C品质指数越高,绿茶品质越好[3,15]。在供试材料中可以获知EGC、C、ECG的含量以及茶黄素形成相关的酶(PPO和POD)活性的差异性较大,变异系数都在40%以上,这也说明研究的27 个供试材料的红茶适制性有差异;C品质指数的差异性大,变异系数也在40%以上,说明供试材料的绿茶适制性也有差异。

在对供试材料进行资源和品质鉴定时都要分析到茶树鲜叶的多种生化成分,对众多生化指标进行综合评价,获得一个可供利用的判别结果;本研究中引入多元分析手段对供试材料的生化成分数据进行相关性、多维尺度和聚类分析,并对各品种进行分类评定。通过测定供试样品的生化成分,并采用多维尺度和聚类分析将供试茶样分为了4 大类群(第1类群、第2类群、第3类群和第4类群),且这4 个类群茶树品种的适制性也存在一定的差异;其中第1类群的品种早白尖,根据结果表现为供试品种中最适制红茶的品种;第2类群的品种金观音为较适制红茶的品种;第3类群表现为红绿兼制品种;第4类群则是C品质指数高的,较适制绿茶的品种。通过前期的茶树品种生化特性检测分析,并辅以多元分析将27 个重庆地区的主要茶树栽培品种进行了一个基础数据调研和分类工作,这为后续的品种深度开发和引种提供了很好的基础数据和平台。

[1] 王小萍, 唐晓波, 王迎春, 等. 52 份茶树资源生化组分的表型多样性分析[J]. 茶叶科学, 2012(2): 129-134.

[2] 杨安, 曾艳, 汪婷, 等. 川西茶区4 个主栽茶树品种生化性质和适制性的研究[J]. 西南农业学报, 2013, 26(1): 119-124.

[3] 陆锦时. 茶树儿茶素含量及组成特性与品种品质的关系[J]. 西南农业学报, 1994, 7(1): 6-12.

[4] 陈岱卉, 叶乃兴, 邹长如. 茶树品种的适制性与茶叶品质[J]. 福建茶叶, 2008(1): 2-5.

[5] 杨亚军. 茶树育种品质早期化学鉴定: Ⅱ. 鲜叶的主要生化组分与绿茶品质的关系[J]. 茶叶科学, 1991(2): 125-130.

[6] 龚志华, 田娜, 肖文军. 茶树优异资源筛选研究[J]. 湖南农业大学学报: 自然科学版, 2004, 30(6): 576-578.

[7] 王会, 梁月荣, 陆建良, 等. 不同茶树种质资源比较研究[J]. 茶叶, 2005, 31(1): 31-32.

[8] LIANG Yuerong, LU Jianliang, ZHANG Lingyun, et al. Estimation of black tea quality by analysis of chemical composition and colour difference of tea infusions[J]. Food Chemistry, 2003, 80(2): 283-290.

[9] 国家质量监督检验检疫总局. GB/T 8314—2013 茶游离氨基酸总量的测定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2013.

[10] 马梦君, 胡文卿, 傅丽亚, 等. 温度和质量浓度对茶多酚水溶液稳定性的影响[J]. 食品科学, 2014, 35(11): 11-16.

[11] 李忠光, 龚明. 植物多酚氧化酶活性测定方法的改进[J]. 云南师范大学学报: 自然科学版, 2005, 25(1): 44-45; 49.

[12] 王伟玲, 王展, 王晶英. 植物过氧化物酶活性测定方法优化[J]. 实验室研究与探索, 2010, 29(4): 21-23.

[13] 杨亚军. 品种间茶多酚含量差异及其与茶叶品质关系的探讨[J]. 中国茶叶, 1989(5): 8-10.

[14] THANARAJ S, SESHADRI R. Influence of polyphenol oxidase activity and polyphenol content of tea shoot on quality of black tea[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1990, 51(1): 57-69.

[15] 阮宇成, 程启坤. 茶儿茶素的组成与绿茶品质的关系[J]. 园艺学报, 1964, 3(3): 287-300.

[16] 邵济波, 唐茜, 周晓兰, 等. 四川引种安吉白茶主要生化成分分析[J].食品科学, 2012, 33(16): 179-183.

[17] OWUOR P O, KAMAU D M, KAMUNYA S M, et al. Effects of genotype, environment and management on yields and quality of black tea[M]. Berlin: Springer, 2011: 277-307.

[18] HILTON P, PALMER-JONES R. Relationship between the flavanol composition of fresh tea shoots and the theaflavin content of manufactured tea[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1973, 24(7): 813-818.

[19] SABHAPONDIT S, KARAK T, BHUYAN L P, et al. Diversity of catechin in northeast Indian tea cultivars[J]. The Scientific World Journal, 2012, 2012: 4851973.

[20] HILTON P, ELLIS R. Estimation of the market value of central african tea by theaflavin analysis[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1972, 23(2): 227-232.

[21] HILTON P J, PALMER-JONES R W. Chemical assessment of quality in tea and its relation to the market over an extended period[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1975, 26(11): 1681-1687.

[22] ROBERTSON A. Effects of catechin concentration on the formation of black tea polyphenols during in vitro oxidation[J]. Phytochemistry, 1983, 22(4): 897-903.

[23] MAHANTA P K, BORUAH S K, BORUAH H K, et al. Changes of polyphenol oxidase and peroxidase activities and pigment composition of some manufactured black teas (Camellia sinensis L.)[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1993, 41(2): 272-276.

[24] LOPEZ S J, THOMAS J, PIUS P K, et al. A reliable technique to identify superior quality clones from tea germplasm[J]. Food Chemistry, 2005, 91(4): 771-778.

Analysis of Biochemical Components of Leaves of Principal Tea Varieties in Chongqing Area

LUO Liyong1,2, ZENG Liang1,2, LI Hongjun1,*

(1. College of Food Science, Southwest University, Chongqing 400715, China; 2. Tea Research Institute, Southwest University, Chongqing 400715, China)

Biochemical components of one bud with two leaves from 27 tea varieties planted in Chongqing were detected in comparison to those from their original habitats in order to analyze the characteristics and tea-processing suitability of the samples from Chongqing by correlation, multidimensional scaling and cluster analyses. The results showed that the samples from the cultivation area exhibited the largest change in amino acids as compared to those from the original habitats, followed by caffeine and tea polyphenols. There were high variability in ECG, C and EGC contents, catechin quality index, and PPO and POD activities. The content of tea polyphenols had a negative correlation with amino acids; caffeine content had a significantly positive correlation with tea polyphenols, catechins and the ratio between tea polyphenols and amino acids. PPO activity had a significantly positive correlation with POD activity. Multidimensional scaling and cluster analyses separated the 27 tea varieties into 4 groups and the processing suitability of each group was different.

tea varieties; biochemical components; correlation analysis; multidimensional scaling analysis; cluster analysis

TS201.2

A

1002-6630(2015)04-0119-07

10.7506/spkx1002-6630-201504023

2014-09-19

国家现代农业(兔)产业技术体系建设专项(CARS-44-D-1);肉鸡特色产品精深加工及现代物流配送关键技术研究与产业化示范项目(12ZC2439)

罗理勇(1979—),男,实验师,博士研究生,研究方向为茶叶加工与深加工。E-mail:liyongluo1979@126.com

*通信作者:李洪军(1961—),男,教授,博士,研究方向为食品安全和功能食品开发。E-mail:983362225@qq.com