在关注中寻路

文/罗婧奇 编辑/任 红

在关注中寻路

文/罗婧奇 编辑/任 红

这次,我的采访对象是在三峡大学就读的三峡集团首批援藏定向生,面对这群来自少数民族聚居区、刚经历过高考、正在适应大学生活的青葱大一新生,我想重点应该是他们的特殊性、群体性和个性。

这批28名大学生是2014年三峡集团与西藏自治区政府、三峡大学签订定向培养西藏应届高中毕业生协议实施的首批免费培养对象。协议主要内容为,从2014年起,三峡集团每年委托三峡大学定向培养30至50名西藏应届高中毕业生到该校学习,承担学生在校期间的学费、住宿费、书本费、生活费、交通费以及定向奖学金等费用,并承诺这些学生只要能顺利完成学业,大学毕业后将到三峡集团在藏企业工作。

所以,这届西藏班学生不仅是大学新人,也是定向培养的第一批受益人,还是开启企地校联合培养当地人才外出学习、建设家乡模式的首选对象。摆在培养者、资助者面前的难题是探索这届西藏班独特的管理和教育方式,从雪域高原初入峡江边象牙塔的学生们面临四年学业怎样顺利完成的关卡,属地人才反哺的援藏模式能否成功要靠这四年的学校培养和工作后的不断磨练。西藏班的成效、学生们的个人发展究竟怎样,现在均不得而知,结果也只能留给未来做评判。而我们现在能做的,就是关注、观察和关爱。

从与学院老师的交谈中,我们了解了一些信息。这届西藏班由2014年入学的首次进行培养的28名学生组成,按照报考志愿的不同分在三个学院的五个专业,包括水利与环境学院(简称水环学院)水利水电工程专业12名,水文与水资源工程专业4名,工程造价专业4名,共20名,土木与建筑学院土木工程专业4名,以及经济与管理学院旅游管理专业4名。经商定,西藏班由水利与环境学院进行日常行政管理,教学方面统一由各学院自主管理。

水环学院党委副书记谢晓庆介绍,当时也想过是哪个专业的学生就归哪个学院管理的模式,但是因为超过七成的学生在水环学院,并且学生们因为地域性是一个整体,跨学院的日常管理可能导致工作效率低、解决问题难等一系列状况。经各院商议,最终决定采取“统一管理,分散培养”的模式,学生们统一住宿在沁苑,寝室集中在一块儿,学习之余的事务由水环学院管理,平时按照各自的课表分专业学习。

这届西藏班的学生非常团结,这是少数民族的共性,表明了他们对于本民族历史和文化的重视和尊敬。也正是因为这种团体性,他们对外交流没有其他学生积极和自如,因为他们降低了自己的个体性,对外界是一个慢热的过程。刚从高中学习状态转变为大学学习状态,地域生活习惯不同,汉语不流利、交流不通达,语言理解能力和学习基础较弱,这些都是他们顺利开展大学生活的制约因素。

学校和学院在尽力呵护他们。不论是配备会藏语的藏族班主任,并安排两名高年级的藏族学生作为助理班主任,还是建立“一对一”学习帮扶制度(即一个研究生帮助一个寝室的学生解疑答惑);不论是鼓励西藏班的每个学生都参加院学生会加强交流,还是考虑到他们初来宜昌有醉氧的情况就不苛求晨练;不论是在迎新文艺晚会时推选藏舞节目,还是在院演讲比赛中给他们展示自我的机会:都在为这28个学生适应大学生活减少不便,创造条件。还有“政策单列,以事为先”,即针对西藏班的特点,学院在经费、名额、计划上有所倾斜,西藏班学生既开展所有常规活动,也有民族团结特色的班级建设。

三峡集团作为资助企业,非常重视这些未来的员工,为使西藏班学生能充分利用大学时光,提前融入公司文化和接触专业实践,近期正在与三峡大学讨论配合专业学习的培养方案和管理办法,预计在第一学年内制定规范,明确每一学年的目标和计划,一年一个主题,逐步实施,加强塑造和培养。第一学年的主题是“集团认知”,在学年内开设培训课程,引导西藏班学生认识三峡集团的历史、主业、企业文化等,参观工程项目,增强行业和企业认同感。第二学年的主题是“工作认知”,西藏班学生毕业后将到三峡集团西藏分公司工作,让他们提前到西藏分公司参观,会有一个直观认识。第三学年的主题是“专业认知”,让学生书本理论联系现场实际,请专业对口的员工给予讲解和指导,增强实践经验。第四学年的主题是“实习和毕业设计”,一对一师徒帮带,让学生更有方向地转变为企业人。

这些“特殊待遇”不仅仅是照顾,更多的是在寻路,寻一条少数民族学生成长成才之路。这条路不仅由“定向培养”这个大方向组成,更重要的是学生们在专业技能、生存本领、心灵成长等方面各自不一的步调。这条路,学生在走,学校在走,企业在走,关注者都在走。在行走中,学生可能会碰到自己人生的大小关卡,这毕竟是生命中最青春荣光的时段;而关注他们的人则会遇到无法预估的问题和状况,怎样支持和帮助他们,是关注者的功课。

《中国三峡》就是关注者之一。我们希望客观记录这28个学生的成长成才之路,监督这种定向培养的可持续发展性,也期望跟踪报道能成为学生们心路历程的美好记忆,一同寻路。

三峡,扎西德勒! 摄影/黎明

3月19日,在坛子岭上眺望三峡大坝。 摄影/黎明

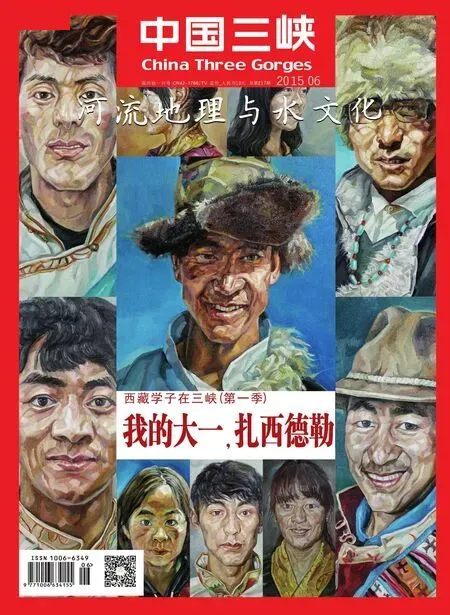

“我的大一,扎西德勒”专题策划是我们关注和记录的起点。在这批西藏免费定向生进入三峡大学学习半年多的时候,通过专访、外拍、摄影与绘画等多种形式聚焦他们的生活和故事,既用看待普通大学生的眼光认识他们,又尊重他们的特性尽量不让其感到不适。

除开私下QQ、微信上的交流,截至目前,我与这群大学生有三次正式见面。一而再、再而三,三生万物,接触超过“三”这个界线,虽不敢说有特别深入的了解,但也有了一定的认识,这也是人与人之间交往的规律吧。

1月6日,初次来到三峡大学,在西藏班学生们的寝室采访。 摄影/黄正平

初见是在今年1月6日下午,与学院沟通后,我们决定先认识一下这28个青年。本来学院想专门安排一个教室或会议室,但那样太像正式采访了,我们怕学生会拘谨,于是就约在学生寝室,像聊天一样认识彼此。他们有藏族、有汉族,藏族居多,女生13人,分在4个寝室,男生15人,也分在4个寝室。我们五个文字记者一人采访四五个学生,这样每一个人都会留有印象,不至于混淆。

群采,目的是认识一下他们的共性特征,找出个性突出的典型作为接下来深入采访和外拍的重点。我采访了五个姑娘,分别是次仁措姆、德庆卓嘎、仁青拉姆、巴桑普赤和熊乙又,都是藏族姑娘。候在寝室的有三个,巴桑普赤临时去专业实习要晚点到场,熊乙又自己报了瑜伽班,去上课了,是最后到的一位。也是巧合,我最后选中的深入了解对象也正是这两位“后来压轴者”。

初进门,我还有点紧张,毕竟是一对五的采访,姑娘们是否愿意和我交流,每个人都问同样的问题是否会干扰下一个人作答,我能否在几个小时内判断出每个人的性格特点,这都是令人担心的问题。采访开始,我的注意力都到她们身上了,也就自如起来,亲身接触不用刻意记录,自然就会印象深刻。

普遍来讲,几个姑娘都比较羞涩,我向她们表明来意后,问谁第一个接受采访,她们都互相浅笑对望,用藏语似乎说着“你先,你先”,然后离我最近的次仁措姆因为不住在这个寝室,没有自己的椅子“赖着”,这才说“我来吧”。其他几人笑着坐在自己的位置上玩手机,但在我提问的时候会手扶脑袋看着我,似乎在思考一会儿怎么作答。

她们所报的专业在西藏招收普通生和定向生,但多数在填报志愿的时候不知道定向生的含义,懵懂中促成了和三峡集团的缘分。她们觉得这个结果也不错,因为学费不用自己出,每个月还有生活补贴,毕业后不用发愁找工作。当然最重要的是可以回家乡工作,因为家人都身在西藏,那是她们向往回归的地方。

刚来学校的第一个月,她们都不适应,有醉氧的情况,早上根本听不见闹钟响,睡得很沉。对她们来说,宜昌的夏天太热,秋冬也太潮湿,湿冷是最受不了的。好在现在都慢慢适应了,早上能和其他学生一样参加早锻炼和早自习了,饮食上也没有什么不习惯。

次仁措姆的普通话说得不错,听不出来是西藏人,她觉得大学生活的最大特点就是从集体管理转变为个人管理,自己可以凭着兴趣参加各种社会活动,她一共参加了四个社团,军乐团、爱心超市、轮滑社等,是典型的对什么都感兴趣的大一新生。德庆卓嘎参加了大禹讲堂和网络广播电视台,仁青拉姆、巴桑普赤和熊乙又参加了院学生会或者担任班委,都在管理自己上做尝试。

当我问及学习情况,大家纷纷感觉比较愁苦,难题集中在高数和英语。德庆卓嘎说,原以为大学生活会特别自由和轻松,没想到学习任务非常重,学习上要竞争,有很大压力。仁青拉姆说西藏的教育相比内地还是比较落后,教育质量跟不上,所以大家的基础都比较差。虽然学院想了一些加强西藏班学生学习的方法,但落到实处还是得靠自己,就像德庆卓嘎说的,不能寄希望于老师为少数民族学生放宽学习要求和考试标准,最根本的解决办法还是得自己努力。

渐渐熟悉后,她们开始活泼起来。仁青拉姆感觉相对成熟,她介绍说家里有五个兄弟姐妹,她是最小的。我说,那你是最幸福的。她立即反驳,没有,我是最“惨”的。巴桑普赤感觉比较懂事,认真地回答我提的问题,最后我问她有什么爱好,她沉吟半天说,逗人!然后自己笑了半天。采访完后我给她们分别拍照,留下影像资料,次仁措姆看我举起了手机,赶紧说“等等”,问我是站着好还是坐着好,然后取了眼镜,坐直了身子,含蓄地微笑。虽然我一再强调这些照片不会发出来,只是便于我给摄影师看,但是好几个人都在懊恼早知道拍照就要穿好看点,再好好收拾一下,小女生心态暴露无遗。

采访之中,一个姑娘就给我倒了一杯枸杞茶,因为在工作,我也没记住是谁。采访完,她们又纷纷拿出饼干、果冻、水果捧到我面前,都说着“姐姐吃这个吧”,弄得我受宠若惊了。记者李颜岐在隔壁寝室采访,结束后,那边的姑娘也到这边寝室来玩,大家一起聊天、拍照。后来听去男生寝室采访的记者任红谈起,男生那边也很热情,采访完后,给几个记者都献上了哈达,洛桑坚才还亲手做了糌粑给他们吃。

羞涩爱美的姑娘,热情好客的少年,这是第一印象。和平时的多数采访不同,这次面对的是带有藏族质朴纯真气质的年轻人,与他们交谈轻松自然,还能时不时拿自己几年前的大学时光与之呼应比较,更能像学长和朋友一样走近。

西藏学生与班主任在大坝前合3月19日,参观三峡大坝的影。 摄影/周运逸

1月14日,水利水电工程专业的西藏学生在葛洲坝电厂进行专业实习。 摄影/黎明

再见是十天后,我约了要重点采写的巴桑普赤和熊乙又单独见面。熊乙又为了按时到约定的地方,早上没来得及吃早餐,后来买了蛋糕边吃边聊,还很信任我,说了一些不被记录的烦恼。有个小插曲,巴桑普赤的手机出了问题联系不上,后来辗转联系上后,她以很快的速度就赶到了采访地,让我也很感动。我把对她俩的认识都写进了采访文章,也作为一个大学毕业生加入了对这些大学新鲜人的期许。

第三次见面是今年新学期开学后,3月19日,编辑部组织挑选出的十个学生去三峡坝区进行参观和外景拍摄。在奔赴坝区的大巴上,我像个导游一样,面对“游客”,拿着话筒,给他们介绍此行的目的和要去的行程点,我看到他们有些期待又有些疑惑地听我介绍。这时,他们还是拘谨的,这种拘谨是对外的,也就是对我们这些采访、摄影、摄像等工作人员的拘谨,有些人虽然接触过一两次,有些毕竟是第一次见面。而在他们的小圈子中,总是活泼喧闹的,关系好的同学坐在一块儿,一起点评路上的风景,或是聊着我们未知的话题。

等到了拍摄地坛子岭,他们稍稍放开了,相携去看风景,互相拍照留念。丹增罗布最积极大方,和学院的欧阳老师勾肩搭背,看不出师生关系,倒像是兄弟,正巧他俩的脸都是圆圆的,开怀笑起眼睛就弯成了线,大家看着也觉得舒心喜气。我帮他们拍照,后来也和丹增罗布合影,不知道我的眼睛是不是和他一样笑成线了,估计是吧。

华灯初上,参与拍摄报道的人员与西藏学生们合影。 摄影/周运逸

旁观拍摄,也是一种认识的过程。拍摄前,我带着央宗和巴桑普赤去换藏族服饰,她们的服装都是自己从家里带来的,和表演节目中看的千篇一律的表演服不同,她俩的藏服颜色鲜艳、质地光洁,盯着盯着生出“共襄盛举”的感觉,似乎拍摄就是一场盛筵。衣面为纯色打底,绿色、桃红等,上面铺满花纹,衣襟和袖口围边,通常是金色。藏服着装非常讲究,我看她们穿衣用时颇久,还需彼此帮忙。藏袍长于身高,左襟大,右襟小,无领,他人帮忙把袍底提至脚面,腰带扎紧,然后再整理好衣面。她俩穿好后,发现强巴次仁和扎西顿珠还在穿衣,腰际皱皱巴巴的没整理好,于是又帮他们整理起来,一边还在用藏语笑谈。藏族男人的衣服多是母亲、姐姐等女性帮忙穿好,这幅画面非常有爱。

我注意到女生的腰带基本是和藏服同色,而男生的腰带和藏袍并不一致,而是两端带须的彩带,有大红、碧绿、金黄等颜色,质地和哈达略同。听了我的疑问,丹增罗布忙解释说,一般男式腰带是红色和黄色为主,一般不用白色,哈达则是白色居多,而且两者所用的布料不一样,哈达上有藏式八宝图花纹,即宝伞、胜利幢、宝瓶、金鱼、海螺、莲花、吉祥网、金轮,体现藏族宗教信仰。

当摄影师周运逸老师看他们已经进入非常自在的状态后,在左岸82平台前邀请他们跳起舞来,不知谁说了一句藏语,可能大意是跳舞需要放音乐吧,张仁远就举着手机给男生们播放音乐,营造氛围。六个男生跳起了芒康弦子舞,他们围成圈儿,舞姿圆活流畅,我虽不懂此舞,但是看着他们拖步、晃袖、颤动等,也似看出了一些规律,总归是表现着兴奋和昂扬。摄影师的创作状态也越来越好,时而蹲下,时而伏地,时而鼓励面前的这群青春模特儿们更放开自己,时而指导助理各角度打光。我帮他们拿着多余的衣服和包,让他们能没有负担地跳舞,一场又一场。在这个阴雨蒙蒙的黄昏,在灯光照耀的大坝坝体前,在五彩斑斓的律动身影下,周围似乎笼罩了一团热气,消减了冷意,我看到了热情包裹下的虔诚的少年之心。

傍晚六点半,拍摄才全部完成。拿来做拍摄道具的哈达都献给了我们工作人员,巴桑普赤说,哈达承载着祝福,不能随意丢弃,要放在家里的高处,不要和鞋子等物品放在一起。我看着哈达上的八宝图纹饰,也感受到了虔诚和祝福的温度,回家后将哈达供在高处,感恩他们的祝福,我能够因为工作的关系关注这首届西藏班学生,也是奇妙的缘分呀。

这次三峡坝区的外拍结束后,摄影师黎明还要跟拍学生们平时上课学习、课余生活以及自发在周六晚上跳藏舞等场景,他镜头里的故事可能更生动饱满呢。

在不同的关注时刻,西藏班的学生表现了不一样的自己,从初见的礼貌和拘谨,到再见的熟络和信任,再到三见的嬉闹和张扬,是接受新鲜事物、不断打开心房、在试探中认知的过程。借着采访和拍摄的契机,他们和我们都在成长,他们和其他同龄人相比多了这么一段际遇和记忆,我们也在交流中开阔了眼界。

共寻成长之路上,《中国三峡》会持续关注。现在还在大一阶段的他们,烦恼多是课业和人际,等到他们从校园新人变为达人,从被高年级藏族学长照顾变成要去向下一届西藏班学弟学妹传授经验,到毕业前夕,再到回到西藏参加工作、踏入社会,他们的烦恼又是什么,会在哪些方面取得成绩,是否还能保持现在的目标和性格……我想,在每个阶段都和他们聊聊天谈谈心,发现他们的变化,给予一定的建议,恐怕是一个关注者延续的责任。