刘骁纯 徐冰关于《地书》的对话(上)

供稿_AIP国际艺术计划

刘骁纯 徐冰关于《地书》的对话(上)

供稿_AIP国际艺术计划

刘骁纯(1941-)

生于中国河南洛阳,1966年毕业于中央美术学院美术史系,1981、1985年在中国艺术研究院研究生部先后获美术学硕士、博士学位。曾任《美术》杂志编辑、《中国美术报》主编、中国艺术研究院美术研究所学术委员会副主任,现为中国艺术研究院美术研究所研究员、中国美术家协会理论委员会委员。

徐冰(1955-)

祖籍浙江温岭,生于重庆。1977年考入中央美术学院版画系,1981年毕业留校任教,1987年获中央美术学院硕士学位。2002年被大陆艺评家及媒体推介为二十世纪对中国艺术最有影响的十位艺术家之一。2007年,任纽约古根海姆博物馆亚洲当代艺术顾问委员会委员。中国教育部任命徐冰为中央美术学院副院长。

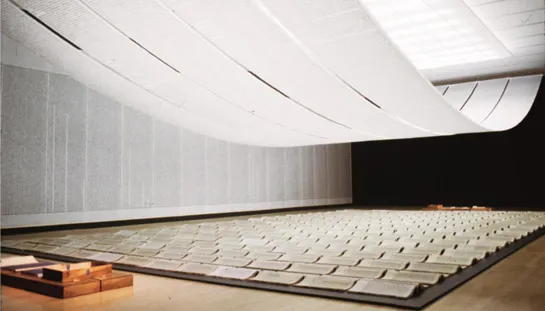

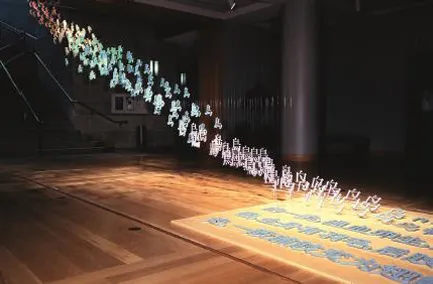

地书,一部书籍

刘:从天书到地书,可以说是风雨兼程二十年。就我的看法,你二十年艺术实践的最大的特点有三点:一个是你始终围绕着书和字;二是经院性和大众性,两极的差距拉得非常大;再有一点,你干的大部分事情都像是在做课题,做项目,做工程,做工作,所以你说:“叫不叫艺术并不重要”。

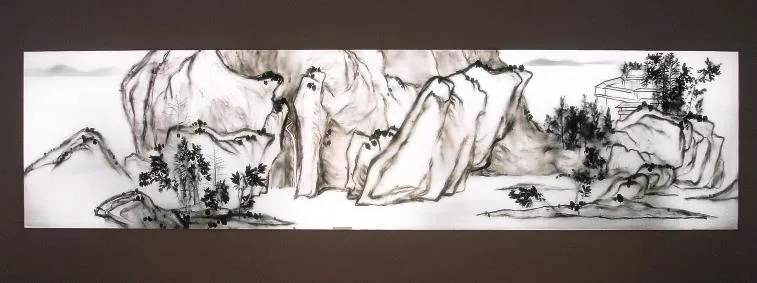

这几个特点,放在国际当代艺术环境中也是很鲜明的,就我看到过的各种装置、行为、多媒体艺术家中也不多见。我有个看法,在天书和地书之间,也就是你在纽约创作的一系列与书和文字有关的作品,可以叫人书。为什么呢?天书大家都不懂,地书大家都懂,中间这部分,一会儿这部分人懂,一会儿那部分人懂。《新英文书法入门》在视觉图像上中国人容易明白,因为它是中国小学生作业都要写的描红大字,但那些字的内容中国人却看不懂,倒是英语世界的人看看就明白了。再如《后约全书》,跳着句子看可以看懂,按正常阅读习惯又看不懂了。再如你由《写生悉尼》展开的文字风景,西方人只能看出一些奇怪的符号组成的山水风景,但中国人却能看出山、草、木、石、林等汉字和山水写生之间奇妙的关系……这类作品集中反映了汉语世界和英语世界文化上的冲突、交流、尴尬,所以我把它称为“人书”。加上天书和地书,正好是天地人。

今天不展开谈,主要谈谈你的地书,因为这是你最新的作品。

徐:对地书,我写过一篇短文。

刘:我从你的个人网页中下载了一张图,图的下方是汉语“他爱她,他想送她一朵花”,上方是一行标识意味的图形,如“男人”的图形,“女人”的图形,“心”的图形,“花”的图形,连贯起来看,的确可以和下方的汉语发生一种会意,很有趣。这张图是否可以象征你的地书的基本元素?

徐:可以这样认为。

刘:那么,这种基本元素是怎样扩展为整个观念作品《地书》的呢?它的基本呈现方式是什么样的?

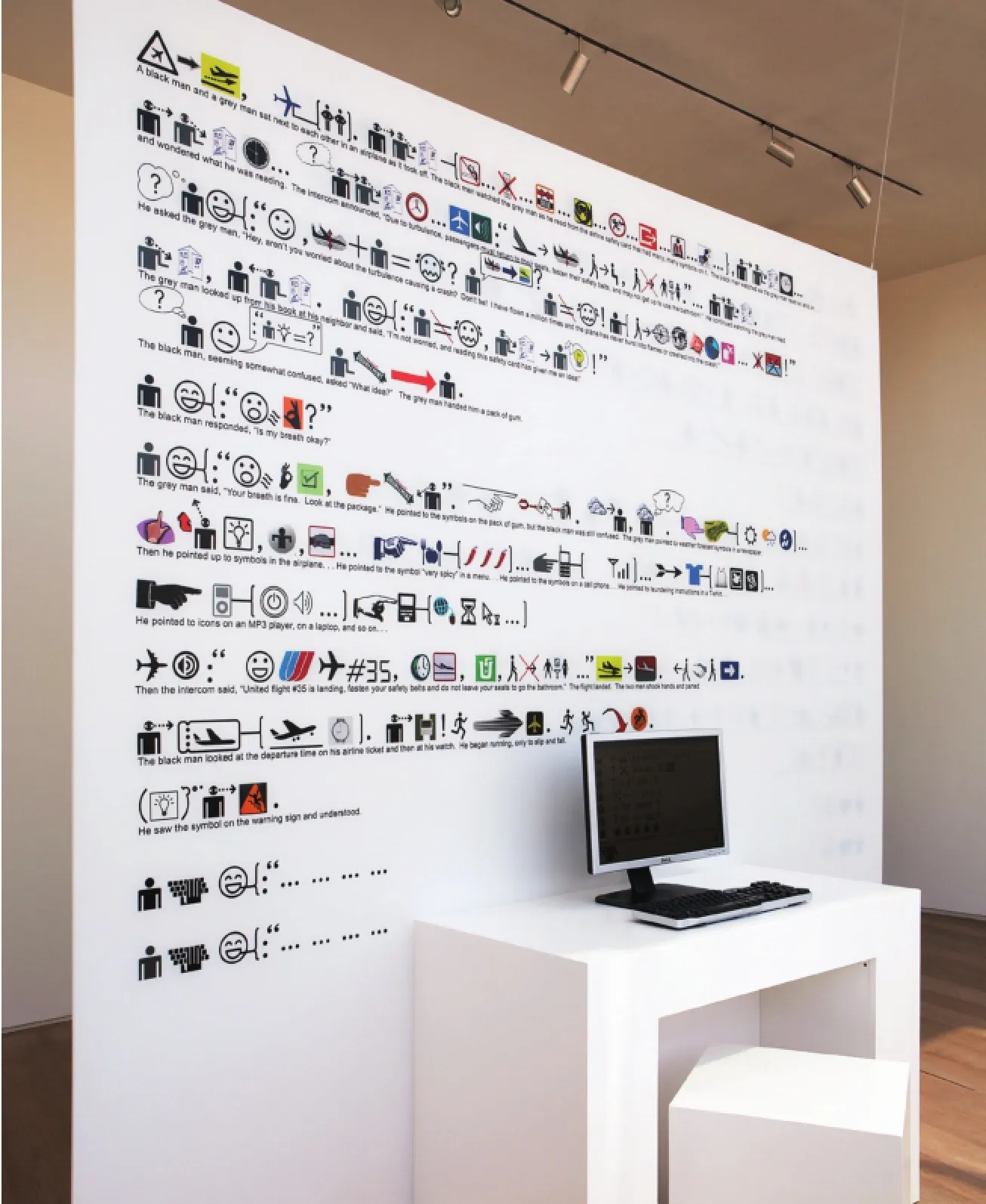

徐:最早设想的呈现方式是自己写一本书,这本书是谁都能读的一本书,它是超越地域界限和文化范围的,这本书本身是一个故事,它是用这种标识写出来的。这本书编写出来以后我希望在世界各地的文学出版社出版,不用翻译,可以由各种语言环境的出版社同时出版,这是比较有意思的。这是我最早的一种想法,呈现一本书,正式出版的书籍。

配合此书,我们还制作了“字库”软件。使用者将英文或中文句子打入键盘,电脑即刻转换成这种标识图形。这可起到“字典”的作用。

刘:你这种想法最早是在什么时候形成的?

徐:最早有这想法大概是五年前吧。

刘:那大概就是2003年。这可是个大工程,可以说是开发新文字和相应文法的工程,我倾向将其称为“图标文”研发项目。它的最小单元,例如男人、女人、心、花等等的图标,相当于字或词,与标点符号配合,字词连缀而成句,语句连缀而成段,段落连缀而成篇,篇章连缀而成书。

你的这个创意最初是怎么产生的?

徐:这项工作最早是从收集不同航空公司在飞机上发放的安全说明书开始的。从1999年到现在,我收集了有上百张这类说明书,最初并没有明确的收集目的,只因为在过去的十几年中我有很多的时间在机场和班机上度过,那里的标识图形渐渐引起了我的兴趣。那是一个国际交往相当频繁,并凸显出语言障碍的环境,因此图标显得特别重要,极简的图形配上最低限的文字可以说清楚一件比较复杂的事项,这是一种非常有意思的“共识”读本,这点特别吸引我。

刘:这大概与你长期关注语言、文字、书籍、交流有关系。

徐:是的。最初没有什么想法,只觉得那图形与我关注的文字有关联,引起了我的兴趣,感觉将来也许会有什么用处。

2003年,当我看到口香糖包装纸上的三个连续的小图标时(意指“请将用过的胶状物扔在垃圾桶中”),我想:只用标识既然可以表示一个简单的句子,就应该可以用它讲出一个长篇的故事出 来。

刘:这实在是一个很大胆的狂想。

徐:后来我发现跟标识有关系的网络和设计很多,比如,对聋哑人、智障儿童的教育中就有使用标识的方法。

刘:在对智障儿童和聋哑人的教育中,是不是也用连续性的图标来讲一些事 情?

>> 地书。

徐:这个基本没有。那些都特别简单,主要是为孩子进行教育的。

再比如,数学、化学、物理、制图、乐谱、舞谱、商标等专门领域的表达符号、标识符号用得十分广泛。近年来,互联网迅速扩展, 电脑中图标语言大量出现。

刘:信息时代的另一面就是读图时代。《地书》既是对读图时代的回应,又在为读图时代造势。

《地书》有点返璞归真,回到象形文字的基本逻辑里去了。从《天书》到《地书》,我觉得正好是一个返回原始的过程,但返回去的东西又是与原始完全不同的,它是象形的、会意的。在读图时代,它的可能性反而大多了。

徐:是大多了。最关键的是今天这个时代是一个真正把巴比伦天下同言的故事激活的时代,只有今天才需要世界语言的互通性,在个人电脑出现前,这不是一个要命的问题,只有在今天这个高科技的大时代才真正面临这个大的问题。现在的生活和几千年前比是截然不同了,可是咱们用的语言却是一样的,所以语言的障碍就变得特别明显。在民间出现了大量的网络族和年轻人,他们表现出对语言滞后的强烈的不满,所以才出现了网络上各种符号、表情符号的使用,我做这个东西后就有好多人找我,让我谈谈“火星文”,“火星文”是台湾的一些年轻网络族使用语言的现象,他们把所有能用的东西全用上,比如四角号码输入法,汉语繁体字和简体字,标点符号与标识符号的拼接等等,各种符号全用上,他们弄了一套自己的语言,这种语言在他们的圈子中是可以识读的,可是外边的人就不懂了。这表现了新一代人对传统语言不满足,传统语言这个东西太不方便,他们就寻找一种新的东西。

美国把核试验废料埋在阿拉巴马沙漠里,规定一万年以后才能解除危险。然而一万年以后英语可能已经消失了,如何才能有效地向后来者传达警报呢?最后,科学家还是用简单的图形做了说明,告诉未来的人类,此地危险。

>> 新英文书法教室。

考察越深入,这个项目就变得越加复杂和庞大,但越是这样,我越能感到这项工作的意义所在。

艺术家思想应该有前瞻性,应该有人意识到这是未来的传达方式,事实上,人们的传达方式正在急速地向这方面转化。你走到世界各地,无论是看书、翻杂志、读报纸,还是走路,每天都有很多新的图标进入眼睑。这种新的东西的最大特点就是视觉化、直接性,因为人类最便于的沟通方式就是视觉方式,视觉有一种超文化的东西。比如说,电话听筒再加上发声的图形就让人意会到接听到的电话的倾向,几个同心弧表示正常的发音,折线是刺耳的,波文线是舒缓的,这些都是视觉的东西。折线和电闪雷鸣是有关系的,所以大家认为这种符号是刺激的,激烈的;波文线是舒缓的,因为它是和烟或水是有关系的。这个东西都是人类共同的,是超文化的——超越现有知识划分和地域文化 的。

它不对位于任何已有的文本知识,而直接对位于真实的生活逻辑和事物本身。对它的识读能力,主要不取决于读者的教育程度和书本知识的多少, 也不必借助传统的教育渠道而获得,而是取决于生活实践和阅历的多少,取决于介入当代生活的程度。文盲可以和知识人一样,读懂这本书,享受“什么是阅读”的快感。

>> 猴子捞月2。

刘:你的书籍,目前“写作”进展到了什么程度?

徐:离完成还有很长一段距离。我渐渐发现这是一个挺漫长的过程,没有开始也没有结束。

我总是随身备个袋子,无论走到哪儿,我都收集标识图形,你看这个袋子,里面都是我收集的各种标识。后来发现,那是收集不完的,语言是没有穷尽的,而这个东西是个新的生长元素,因此工作量特别大,也特别有意思。

刘:《地书》的电脑字库现在累计了多少“字词”?

徐:没统计过。收集的符号有好几万个,被我们整理过的大概有几千个。

刘:“图标文”这工程无边无岸,你的写作自然也就难画句号了。

04、 背后的故事2。

01、 天书。

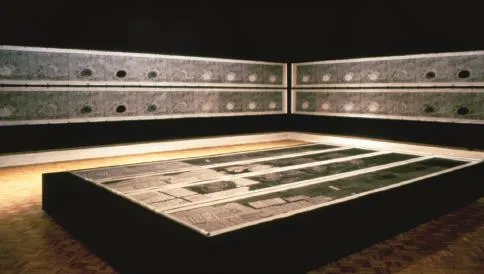

02、 文化动物。

03、五个复数系列。

05、 鸟飞了。