从屠呦呦获诺奖看中国建设创新型国家

文/徐欣欣

大视野 LARGE FIELD OF VISION

从屠呦呦获诺奖看中国建设创新型国家

文/徐欣欣

当今时代,社会由高科技主导,一切竞争本质上都是以高科技为基础的实力较量。建设创新型国家就是借助一个个科技创新、管理创新、制度创新、机制创新来实现国家综合实力的全面提升,这是关系国家前途命运的大事,也是未来国际竞争的主要方面。

一、屠呦呦获诺奖激励国人科学追求,创造更多世界级科技成果

2015年10月5日,中国女科学家屠呦呦、日本科学家大村智及爱尔兰科学家威廉·坎贝尔因在寄生虫疾病治疗研究方面取得的杰出成就,共同分享2015年度诺贝尔生理学或医学奖。屠呦呦成为中国第一位科学类诺贝尔奖获得者。

长期以来,中国人都有很强烈的诺奖情结,希望国内能出一个诺贝尔科学奖获得者。1957年,李政道、杨振宁获得了诺贝尔物理学奖,国人感到无比的骄傲和自豪,几代领导人都亲自接见,足见对诺奖获奖者、对诺贝尔科学奖的重视。20世纪70年代以来,李政道、杨振宁也多次到中国作学术报告,从人才培养到包括正负电子对撞机等在内的一些具体科学项目,都能看到他们的身影,对中国科学技术的发展起了重要作用,彰显了国际大师的崇高地位和巨大影响力。20世纪后期,又有几位华裔科学家获得诺奖,表明中国人的智慧也是世界一流的。但是,一直没有本土培养、在本土研究的科学家获得诺奖,实在是中国人的一大遗憾,深深地刺痛着国人的敏感神经。现在屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖,实现了本土科学家在本土研究获得诺奖的零的突破,圆了国人多年的诺奖情结,让国人倍感自豪。屠呦呦的获奖同样表明中国人也可以跻身世界大师的阵营,为人类文明进步贡献中国人的智慧。

▲屠呦呦 药学家中国中医研究院终身研究员兼首席研究员、青蒿素研究开发中心主任

相比于诺贝尔文学奖,科学类诺贝尔奖的光辉更加瞩目。诺贝尔奖的核心是褒奖科学领域的贡献,而且只针对个人贡献,这种观念与中国推崇的集体主义精神格格不入,导致中国人多次与诺贝尔奖擦肩而过,如人工提取牛胰岛素等等。作为女医药科学家,屠呦呦之前在国际刊物上发表的论文很少,她最近一篇题为《青蒿素的发现——中药的馈赠》的论文,在世界最著名的科学月刊《自然》上发表,才透露了她在献身科研过程中的一些鲜为人知的故事。

青蒿素的发现是20世纪70年代我国通过集体力量取得的重要科研成果,是团队协作的成果,而屠呦呦作为这一项目的代表,获得诺贝尔奖当之无愧。青蒿素的发现并非一帆风顺,而是经历了190次失败之后的成功,是科学家付出无数艰苦劳动之后的厚重果实。屠呦呦说:“很难描述自己的心情,特别是在经过了那么多次的失败之后,当时自己都怀疑路子是不是走对了。当发现青蒿素正是疟疾克星的时候,那种激动的心情是难以表述的。1959年到1962年,我参加了为有西医背景的医生准备的中医培训班,这引导我走向中药那些美丽的宝藏,此后就一直在中国医学科学院参与中国草药研究。”

1967年,全民抗发疟疾523项目启动。屠呦呦调查了2000多种中草药制剂,选择了其中640种可能治疗疟疾的药方,最后,从200种草药中,得到380种提取物用于在小白鼠身上做抗疟疾检测,但进展并不顺利。这些艰难是科学探索的正常现象,问题是如何能够坚持下去,寻找到正确的道路,才直接决定科学研究的胜败。这个时候,一个灵感好比黑夜里的一道亮光,带来新的希望。

屠呦呦说:“西晋葛洪的处方给了我灵感。1971年10月4日,我第一次成功地用沸点较低的乙醚制取青蒿提取物,并在实验室中观察到这种提取物对疟原虫的抑制率达到100%。这个解决问题的转折点,是在经历了190次失败之后才出现的。尽管从中国传统医学文献中得到了很大的启发,但大量筛选鉴别工作还需要做。青蒿只是传统中草药中的一个类别,其中包括了6种不同的中草药,每一种都包含了不同的化学成分,治疗疟疾的效果也有所不同。我一方面继续在文献中寻找答案,一方面进行实验求证,通过反复实验和研究分析,发现青蒿药材含有抗疟活性的部分是叶片,而非其他部位,而且只有新鲜的叶子才含有青蒿素有效成分;此外,课题组还发现最佳采摘时机是在植物即将开花之时,这时叶片中含有的青蒿素最丰富。”

屠呦呦说:“青蒿素治疗疟疾在动物实验中获得了完全的成功,那么,作用于人类身上是否也安全有效呢?为了尽快确定这一点,我和同事们勇敢地充当了首批志愿者,在自己身上进行实验。在当时没有关于药物安全性和临床效果评估程序的情况下,这是用中草药治疗疟疾获得信心的唯一办法。在自己身上实验获得成功之后,我们课题组深入到海南地区,进行实地考察。在21位感染了疟原虫的患者身上试用之后,发现青蒿素治疗疟疾的临床效果出奇得好。”

在论文的最后部分,屠呦呦感谢所有在青蒿素发现及其衍生物的应用中全身心奉献的庞大团队,对523项目有重大贡献的领导、同事表达了敬意。

现在,屠呦呦的梦想是用古老的中医药促进人类健康,让全世界的人们都能享受到它的好处。屠呦呦表示:“青蒿素是古老中药的真正馈赠。我相信,中国医药将帮助我们战胜危害世界各地人们生命的疾病。”

二、创新型国家的国际分析

如今,世界竞争从类型上划分,可以分为市场层面的经济竞争、国家层面的政治竞争、文化层面的民族竞争;世界竞争从层级上划分,经济竞争属于表层化竞争,政治竞争属于中介化竞争,文化竞争属于深层化竞争;世界竞争的最终结局来看,无论是经济竞争还是文化竞争,终极竞争是国家竞争,国家实力将是竞争胜败的关键所在,建设创新型国家是增强国家实力的根本途径。

1.什么是创新型国家?

创新型国家是指以技术创新为经济社会发展核心驱动力的国家,主要表现为:整个社会对创新活动的投入较高,重要产业的国际技术竞争力较强,投入产出的绩效较高,科技进步和技术创新在产业发展和国家的财富增长中起重要作用。作为创新型国家,应具备以下四个特征:创新投入高,国家的研发投入即R&D(研究与开发)支出占GDP的比例一般在2%以上;科技进步贡献率达70%以上;自主创新能力强国家的对外技术依存度指标通常在30%以下;创新产出高。

是否拥有高效的国家创新体系,这是区分创新型国家与非创新型国家的主要标志。一般用相关创新投入和产出的指标,从侧面来衡量国家的创新程度,创新型国家的创新综合指数明显高于其他国家。

2.创新型国家的基本特征。

二战以来的半个多世纪,世界上众多国家都在各自不同的起点上,积极寻求实现工业化和现代化的文明之路。一些国家主要依靠自身丰富的自然资源增加国民财富,如中东产油国家;一些国家主要依附于发达国家的资本、市场和技术,如一些拉美国家开启工业化进程;还有一些国家把科技创新作为基本战略,大幅度提高科技创新能力,形成日益强大的竞争优势,国际学术界把这一类国家称之为创新型国家,如日本、以色列等。如今,建立国家创新体系,走创新型国家之路,已成为世界许多国家的共同选择。

目前,世界上公认的创新型国家有20个左右,包括美国、日本、芬兰、韩国等,所拥有的发明专利数量占全世界总数的99%,这些国家的共同特征是:创新综合指数明显高于其他国家,科技进步贡献率在70%以上,研发投入占GDP的比例

一般在2%以上,对外技术依存度指标一般在30%以下;此外,这些国家所获得的三方专利(美国、欧洲和日本授权的专利)数占世界数量的绝大多数。

三、我国建设创新型国家的战略目标和主要差距

1.我国的战略目标。

2020年建成创新型国家,基本建成适应社会主义市场经济体制、符合科技发展规律的中国特色国家创新体系,原始创新能力明显提高,集成创新、引进消化吸收再创新能力大幅增强,关键领域科学研究原创性实现重大突破,战略性高技术领域技术研发实现跨越式发展,若干领域创新成果进入世界前列,创新环境更加优化,创新效益大幅提高,创新人才竞相涌现,全民科学素质普遍提高,科技支撑引领经济社会发展能力大幅提升,进入创新型国家行列,科技发展成为经济社会发展的有力支撑。

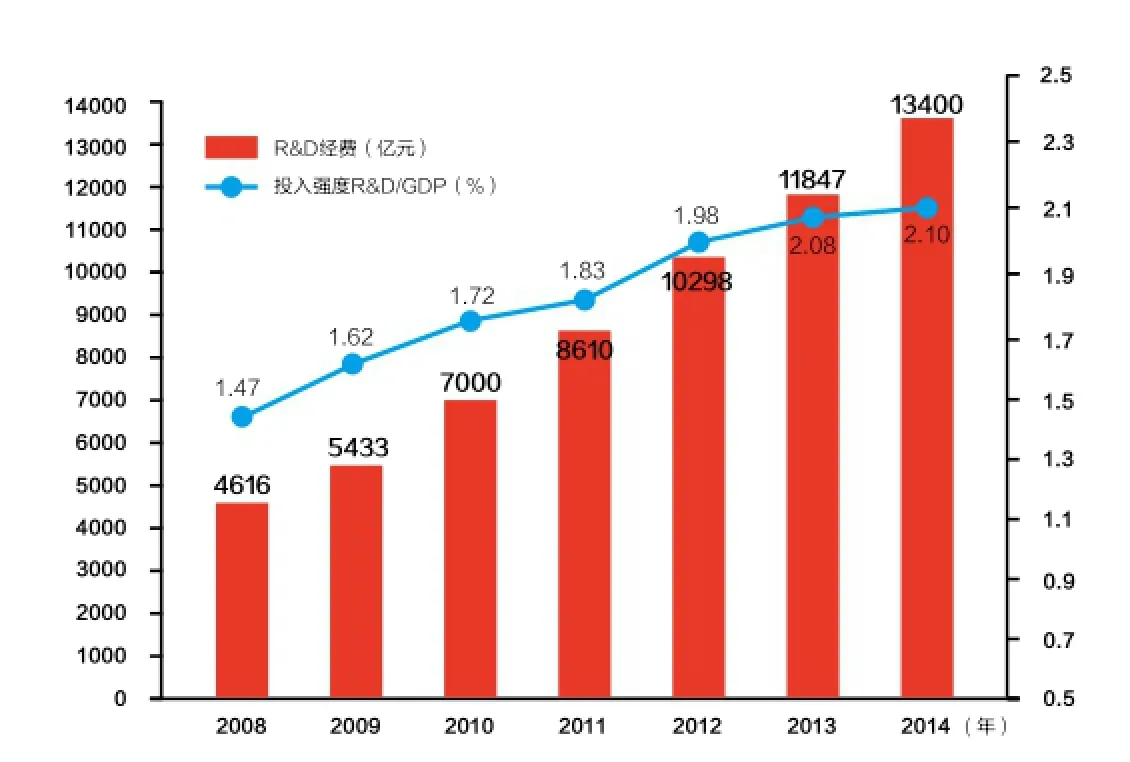

中国科技创新的基本指标:到2020年,经济增长的科技进步贡献率要从39%提高到60%以上,全社会的研发投入占GDP比重要从1.35%提高到2.5%。

建设创新型国家,战略核心就是把增强自主创新能力作为发展科学技术的战略基点,走出中国特色自主创新道路,推动科学技术的跨越式发展;就是把增强自主创新能力作为调整产业结构、转变增长方式的中心环节,建设资源节约型、环境友好型社会,推动国民经济又快又好发展;就是把增强自主创新能力作为国家战略,贯穿到现代化建设各个方面,激发全民族创新精神,培养高水平创新人才,形成有利于自主创新的体制机制,大力推进理论创新、制度创新、科技创新,不断巩固和发展中国特色社会主义伟大事业。

2.我国与创新型国家的主要差距。

国家创新指数是根据创新资源、知识创造、企业创新、创新绩效和创新环境5个一级指标、30个二级指标测算所得的结果。

20世纪以来,美国凭借雄厚的创新资源和优异的创新绩效,成为最具创新能力的国家,高科技实力远远高于其他国家。日本和韩国依靠突出的企业创新表现和知识创造能力,分别位居第2位和第4位,继续领跑其他亚洲国家。瑞士由于创新资源排名稍有下降,整体排名滑落至第3位。以色列表现突出,由上年的第11位升至第5位。欧洲国家创新依然强劲,瑞典、芬兰、荷兰、丹麦、德国依次占据十强的后5位。金砖国家中,中国创新能力继续处于领先地位,俄罗斯、南非、巴西和印度分别位居第32位、35位、38位和39位。

根据国家创新指数得分,将40个国家按照排名顺序每10个一组分成4个梯队。结果表明,中国处于竞争最为激烈的第2梯队,与前一位的比利时相差3分,与紧随其后的加拿大、卢森堡、新西兰分别相差0.6分、0.9分和1.3分。同时,中国创新基础仍比较薄弱。

目前,我国自主创新能力还不够强,科技体制机制与经济社会发展和国际竞争的要求还不相适应,人才队伍并不强大,创新环境有待改善,创新思想亟待培育。从一组数据可以看出中国与创新型国家的差距:中国最近30年的R&D经费累计投入量,不及美国最近2年的累计量,也少于日本最近4年的总投入;每万名就业人员中研发人员数量只有42人,明显低于发达国家水平(100人以上)。未来提升国家创新能力,仍需持续加大投入,付出长期努力。2004年我国科技创新能力在49个主要国家(占世界GDP的92%)中位居第24位,处于中等水平。

2008--2014年中国全社会研发经费(R&D)增长情况

2014年4月1日,科技部发布《国家创新指数报告2013》。报告显示,中国创新能力稳步上升,国家创新指数排名在全球40个主要国家中升至第19位,比上年提高1位。

四、我国如何建设创新型国家

1.改革是建设创新型国家的根本措施。

党的十八届三中全会提出全面深化改革的总目标,提出推进国家治理体系和治理能力现代化的目标。科技体制是国家治理体系的一个重要方面,应该进一步改进和完善。我们的科技评价制度、人才遴选制度和奖励制度应该随着时代的发展而不断完善,才有可能培育出更多世界级的科学家,为建设创新型国家打下坚实的基础。

2.继承中创新是追赶型国家的一条捷径。

创新看似简单、容易,其实相当困难,特别是科技创新往往面临着理论约束、实践限制,哪怕只是一层窗户纸,如果没有人率先捅破,徘徊几年、几十年都是正常的。在人类重大理论的突破方面,这类事例比比皆是。

从屠呦呦获诺奖来看,无论中国人的智慧还是勤奋都属世界一流,中国拥有5000年的文明史,凝聚了大量宝贵的精神财富,真正的智慧并没有随着时间的流失而丧失伟大的光芒,屠呦呦从我国古代医学典籍中寻找到智慧就是一个典型的例证。只有运用现代科技手段,付出辛苦和勤奋,才有可能从历史尘封的古老智慧出挖掘中新的科技成果,这一过程极其艰难甚至风险极大,需要持之以恒的坚守,而这一点正是科学家的伟大所在。

3.全面提升国民的创新素质是建设创新型国家的主要基石。

创新型国家的一个重要内涵是国民创新素质的全面提升,好比只有肥沃的土壤才能长出壮苗。

创新的根基之一是创造力,国民的创新力素质是创造力的主要源泉。国民的创新素质包括创造力思维方式、创造力意识、创造力人格特征、创造力知识、创造力思维、创造力技能、创造力体能、创造力运用实效等。从现实情况看,我国国民的创新素质尚欠佳,创新思维欠强,创造力意识和主动意识有待加强;创造力人格有待完善;创造力知识欠缺,需要增加学习创造力知识的机会;习惯于逻辑思维和聚合思维;创造力技能比较单一,很难形成集聚效应;创造力运用实效欠佳,不少发明专利的实际价值不大,不能转化为现实生产力。全面提升国民创新素质,成为一项紧迫而重大的国家战略。

创新型国家的建设是一项世纪工程,首先要全面提升国民的创新素质,要提供良好的社会环境,营造积极向上的社会风气,鼓励大胆创新;同时营造能够容纳失败的社会氛围,使国民善于在一个个失败中获得宝贵的成功。

4.创造力教育是建设创新型国家的前提条件之一。

目前我国的智力教育方式并不完善,也欠科学。应试教育机械简单,传统的记忆力教育方式僵化,不鼓励想象和发散思维,压抑创新思维方式,培育出的学生多为知识仓库型人才,只会死记硬背,学用脱节,脑手脱节,解决问题的能力差,创新精神和探究精神不足。

创新型国家所需要的教育模式是创造力教育,这样的教育模式培育出的人才思维活跃,敢想敢干,知识面宽,创新思维能力强,敢于突破传统理论的束缚,敢于打破权威理论的“天花板”,有取得创新型成果的可能。

创新型教育模式培养的人才,大多具有强烈的创新意识和能力,思维敏锐,团结合作,社会生存能力强,能够独立解决棘手难题,能够在遵循科学规律的前提下理智而艰难地进行科学实践,在漫长的探索中获得科学的真谛。这正是创新型国家所需要的创新型人才。

建设创新型国家,必须要有一大批符合创新型国家所需要的人才来承担这一历史重任。系统地改革我国现行的记忆力教育模式,是建设创新型国家的基础性工程,这是21世纪国家发展的首要战略,也是关系全体国民未来前途命运的大事。

5.艰苦的劳动和持久的坚持是科技创新的主要路径。

每一项科学成果的取得都要付出艰巨的劳动,科学家们的牺牲精神和奉献精神铸成了人类精神的一座座丰碑。

1903年,居里夫妇和贝克勒尔因对放射性物质的研究而共同获得诺贝尔物理学奖;1911年,居里夫人又因发现元素钋和镭再次获得诺贝尔化学奖,居里夫人成为历史上第一个两获诺贝尔奖的人。

在科学的探索中,付出的代价是十分惊人的,为了发现镭,居里夫妇忘记了时间,不论严冬或盛夏,不分黑夜和白天,紧张地工作着。由于睡眠太少,体力消耗太大,他们的健康受到损害。皮埃尔全身疼痛,玛丽明显消瘦,但是,他们坚持着,经过一千多个日夜的辛苦工作,经过几万次的提炼,终于在小山一样的8吨矿渣中成功地提取了10克纯镭。

如今,不少人比较浮躁,不愿意从事艰苦的工作,总希望找到成功的捷径,幻想一夜暴富。而在科学探索的道路上根本没有所谓的“捷径”,只有像居里夫人那样付出超过常人数倍辛勤劳动的人,才有可能取得杰出的成就,这对于当下的人们具有重要的启示意义。

我们要树立科学家精神,耐得住寂寞,持久坚持,付出一代代人的辛勤努力,建设创新型国家,为祖国的强大贡献应有的力量。