欠发达地区农村信用社信贷支农效应分析——以湖北省恩施土家族苗族自治州为例

欠发达地区农村信用社信贷支农效应分析

——以湖北省恩施土家族苗族自治州为例

金 幂, 田 婧

(南京农业大学金融学院,江苏南京 210095)

摘要农村信用社在促进农业经济、农村金融发展,联系“三农”上发挥了中流砥柱的作用,但就目前支农效应而言,由于各地自然资源禀赋和社会经济发展大环境的差异,东西部地区具有明显差距。该研究在界定欠发达地区概念的基础上,选取西部典型少数名族聚居地恩施土家族苗族自治州作为研究对象,就近年来该地区农信社信贷支农的现状、模式、问题等进行探究,并对其信贷支农的效应进行分析,分别从政府政策和农村信用2个层面提出了提高信用社信贷支农效应的对策建议。

关键词欠发达地区;农村信用社;信贷支农;农村金融市场

中图分类号S-9

作者简介金幂(1991- ),男,江苏扬州人,硕士研究生,研究方向:农村金融、公司金融。

收稿日期2015-06-05

The Effect Analysis of Rural Credit Cooperatives’ Credit for Assisting Agriculture in Less-developed Regions—Taking Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture in Hubei Province as the Example

JIN Mi, TIAN Jing (College of Finance, Nanjing Agricultural University, Nanjing, Jiangsu 210095)

AbstractRural credit cooperatives, which associate agriculture, farmer and rural area, has played a pivotal role in promoting the development of agricultural economy and rural finance. Based on the less-developed regions’ definition, typical western minorities’ settlements Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture was selected as an object of study, to explore the status quo, pattern, problems of rural credit cooperatives’ credit support for agriculture in this region in recent years and to analyze the effect of its credit support for agriculture. Several suggestions for improving credit support for agriculture were put forward from aspects of government policy and rural credit.

Key words Less-developed regions; Rural credit cooperatives; Credit support for agriculture; Rural financial markets

“三农”问题关系到国民素质、经济发展,关系到社会稳定、国家富强与民族复兴。通过长期的研究发现,在我国农村地区,现代化的资金扶助手段和金融制度很难像在城市一样推行。对于农村中小型企业和广大农户而言,资金的供给难题成为农村金融市场中亟待解决的问题之一。这些问题在欠发达地区、少数民族聚居地显得尤为突出。由于经济体制环境、科技发展水平和农民发展观念等的落后,正式金融在欠发达地区以及少数民族聚居地区对“三农”的支持力度较弱,农村金融市场本身的缺陷使得目前中西部地区的农村金融机构没有能力在农业经济发展、农村环境改善、产业结构升级、农民增收上发挥较为有力的作用,因此,很多金融机构选择离开农村金融市场。在我国农村金融市场中,中国农业发展银行主要肩负政策性金融的职责和使命,中国农业银行在经历商业化改革和上市后,逐渐变成一所综合经营的大型商业银行,所以农村信用社作为农村合作金融的重要典范,在信贷支农上发挥了越来越大的作用。

我国幅员辽阔,是一个多民族的国家,不同的地区的经济发展水平差异较大。西部少数民族聚居地在经济发展上较东部沿海发达区域有着较大差距。面积2.4万km2,人口401万的恩施州,作为湖北省唯一的少数民族自治州,少数民族占总人口的52.5%,属于典型的西部少数民族聚居区域。恩施州农村信用合作社目前是该地信贷支农的主力军,截至2011年底农村信用社在县域内的网点有26个,无论是存贷款的市场占有率还是经营盈利状况都位居全州第一。然而随着县域农村信用社信贷支农的进一步深入,农信社信贷支农的覆盖范围与县域整体布局以及农信社信贷支农的额度与“三农”的具体需求有着相当大的矛盾。农民以及农村中小企业的征信体系的缺失与信用环境、制度的不完善使得农信社信贷支农的资金发生了较为严重的资金外流和资金“非农化”使用的现象。

在这一背景下,笔者在对“欠发达地区”与“信贷支农”进行内涵界定的基础上,对恩施州农村信用社信贷支农的效应进行分析。不仅就近几年恩施州农村信用社改革后在信贷支农方面取得的成绩进行阐述,也就体制、环境、条件等内在外在因素影响下,信贷支农面临的现实和潜在不利因素进行逐一列举分析,并就此提出政策建议,为恩施州农村信用社扩大支农服务范围,提升自身经营能力,促进欠发达少数民族聚居区域脱贫致富提供智力支持。

1文献综述

在我国,农村信用社被定义为经中国人民银行批准设立、由社员入股组成、实行民主管理、主要为社员提供金融服务的农村合作金融机构。就目前农村信用社信贷支农的现状而言,早在1999年沈祖国就提到,农村信用社应该自觉地将信贷支农工作作为战略任务来抓[1]。中共十五届三中全会通过的《关于农业和农村工作若干重大问题的决定》也指出,农村信用合作社要继续深化改革,更好地为农业、农民服务。这显然对农村信用社提出了更高的要求。就现阶段农信社信贷支农的模式和具体实施细节来归纳,主要集中于在调研了解情况后,发放联保式或是集中授信式的贷款。农村信用社本身也在积极通过与中央银行再贷款、建立健全农村信用体系等手段增加自己的可贷资金。徐金才等强调,现阶段信用社往往采用先调研了解情况,在加强考察开展公议授信后,再推行联保贷款的方式对农民及农业产业进行放贷[2]。在山东省潍坊市农信社推行的“双覆盖”工程中,马春成等研究表明,该地在通过村委会推荐、信用社审查的方式解决农信社信贷支农的信息不对称的问题后,通过提前集中授信、随时用信的途径,解决农户贷款手续繁琐等问题,也为该市支农贷款需求的全覆盖奠定了基础[3]。

现有文献很多都阐述了农业信贷对农村经济增长、农民增收的正向影响。万世平等在对广东省农村信用社进行调研后表示,由于商业银行的农村网点与农村业务相继收缩,因此农信社在信贷支农、服务便农方面的主体地位日益强化。农村信用社在贷款、结算等支农服务中发挥越来越突出的作用,在农村金融市场中的份额也越来越大。在农信社信贷支农的大环境下,近年来农民贷款难的问题有了一定的缓解,农村信用社的声誉在不断提升。他们在对粤东、粤西非珠三角农信社进行实证研究时发现,该地除进行农户小额信用贷款和联保贷款外,还设立了乡村贷款助管中心,缓解贷款难的问题。与此同时,农信社目前存贷并举、加大涉农商业贷款投放的政策,使信贷支农工作不断得到有关部门的正面评价,声誉也得到一定的提升[4]。陈贵远等研究表明,随着政府对基础设施和产业项目的不断加大投入,农户自身对“五通五改”和产业投入的热情高涨,信贷需求有增无减[5]。从信贷趋势上看,刘莹莹指出,现在农村信贷需求呈现出主体多元化、需求层次多样化、需求周期长期化的特点[6]。

然而在农村信用社改革的过程中,很多学者通过实地调研,以描述性分析和实证研究方法发现了农信社信贷支农中出现的越来越多的问题。褚保金等在对1990~2002年全国农村信用社吸收资金与向“三农”投放资金的时间序列数据的比较中发现,由于“三农”的弱质性,即农村被认为是弱势区域、农业被认为是弱势产业、农民被认为是弱势群体,导致农业发展速度较为缓慢,生产方式较落后,规模效率低下,农村金融市场不发达,也对信贷资金的安全造成了威胁。由于农村地区风险补偿意识较低,农业不良贷款居高不下,导致了农业资金向非农项目的严重外流[7]。丁洲锋等指出,支农中的不良贷款风险已经成为了内部管理风险、道德风险、利率风险、流动风险、市场风险、经营风险、信用风险等风险中最为严重的问题之一[8]。开伟等指出:在贷款总量严格控制的前提下,没有中间业务收入、代理业务收入、其他经营收入,而单靠存贷款利差来完成上级部门利润指标,对于欠发达地区农信社来说较为困难,这成为了制约农信社自身发展的关键[9]。

就目前研究综述而言,很多学者的分析都是基于西方农村合作金融模式和农业产业发展的特点进行分析论证的,结合我国国情,从农信社支农与自身发展角度,以民族欠发达地区为视角对农信社信贷支农进行分析的并不多,加上目前各类文献对“支农”所涵盖的范围过大过广且不清晰明确,因此,该研究在微观定义“欠发达地区”和“信贷支农”的概念之后,以湖北省恩施州农村信用社的相关数据进行分析,具有一定的现实意义。

2恩施州经济条件及发展现状

2.1概念界定

2.1.1欠发达地区概念的界定。欠发达地区一般是指那些拥有一定经济实力和潜力,但与发达地区还有一定差距,生产力发展不平衡,科技水平还不发达的区域。不同的文献中对“欠发达地区”的概念界定有所不同,该研究所强调的“欠发达地区”是指县域内的人均生产总值低于省内人均总值、县域内农民人均纯收入低于省内农民人均纯收入的地区。

2.1.2信贷支农概念的界定。所谓的“信贷支农”是指通过一定的信用中介,按照一定的经营原则,为具有还款能力的中低收入农户以及微型涉农企业提供的无需抵押担保的信贷服务。而这一贷款一般是只用于生产目的而非消费目的,具有额度小、期限短、分期付款、无需担保的灵活形式。而在实际支农过程中,农村信用社发放的真正用于农业生产经营的资金少之又少,尤其是农村信用社商业化改革以来,出现了较为严重的信贷资金外流和资金“非农化”现象。大部分支农资金流向农村第三产业,涉农贷款中真正注入农业生产的资金比重较其他方面显得不足。在该研究中,就贷款的用途分,将重点关注农户贷款中的农林牧渔业贷款;按受贷主体分,将重点关注农村涉农中小企业贷款。

2.2湖北省恩施土家族苗族自治州发展现状

2.2.1恩施州基本情况概述。恩施土家族苗族自治州位于我国湖北省西南部,辖恩施、利川2个县级市和巴东、来凤、咸丰、建始、鹤峰、宣恩6个县,首府恩施市。面积24 111 km2,人口401万,其中汉族约占45%,土家族约占46%,苗族约占6.5%。恩施州物产富饶。森林覆盖率近70%。全州水电资源理论蕴藏量达600万kW,是华中地区重要的清洁能源基地。鄂西大铁矿是全国4大铁矿之一。天然气已探明储量1 500亿m3。恩施州拥有世界上最大的独立硒矿床,有“世界硒都”之称。全州土地总面积240.61万hm2,根据土地普查资料,全州实有耕地面积26.211万hm2,林地面积140.723万hm2,未利用地43.989万hm2,水域面积3.270万hm2,人均耕地面积0.069 hm2。

2.2.2恩施州经济基本状况与“欠发达”的说明。近年来,尤其在“十一五”规划期间,恩施州通过抓住国家出台的一系列强农惠农的政策,大力推进现代化和新农村建设,取得了较为显著的成绩。2010年恩施州实现农林牧渔业总产值174.25亿元,比上年增长7.0%,其中:农业产值104.42亿元,增长5.4%;林业产值5.78亿元,增长13.6%;畜牧业产值61.98亿元,增长9.0%;渔业产值0.76亿元,增长17.6%。全州实现农林牧渔业增加值107.65亿元,增长5.0%。“十一五”期间,农林牧渔业总产值年均增长9.9%,农林牧渔业增加值年均增长8.6%。此外,“十一五”期间,全州农业和农村经济结构进一步调整优化。首先,在GDP的构成中,第一产业比重下降,第二、三产业比重上升,2005年第一产业比重41.0%,2010年30.7%,下降了10.3个百分点。其次,乡村从业人员中的农业从业人员与非农行业劳动者结构比由2005年的57.18∶42.82调整到2010年的47.17∶52.83,农业从业人员比重减少10.01个百分点。最后,在农作物播种面积中,粮食作物比重下降,经济作物比重上升。粮食作物与经济作物的种植比由2005年的62.31∶37.69调整到2010年的57.59∶42.41,下降了4.72个百分点。

纵向看来,恩施州在经济增长,农民增收上取得了骄人的突破。但是通过县域内人均生产总值与省内人均总值的比较,县域内农民人均纯收入与省内农民人均纯收入的比较,恩施州依然属于该研究所定义的“欠发达地区”的概念内。

注:数据来源于《湖北统计年鉴(2001—2012年)》 图1 县域人均生产总值与省人均生产总值对比

首先,由图1可知,从地区人均生产总值来看,2000~2011年恩施州人均生产总值呈现稳步递增趋势。尤其在2008年之后,县域人均生产总值有了一个较大程度的增长,2011年县域内人均生产总值达到了2000年3.2倍。但就湖北全省而言,恩施州的生产总值较湖北省平均水平差距越来越大。从2000年的1.96倍差距,到2011甚至达不到省内平均值的1/3,差距越来越大。

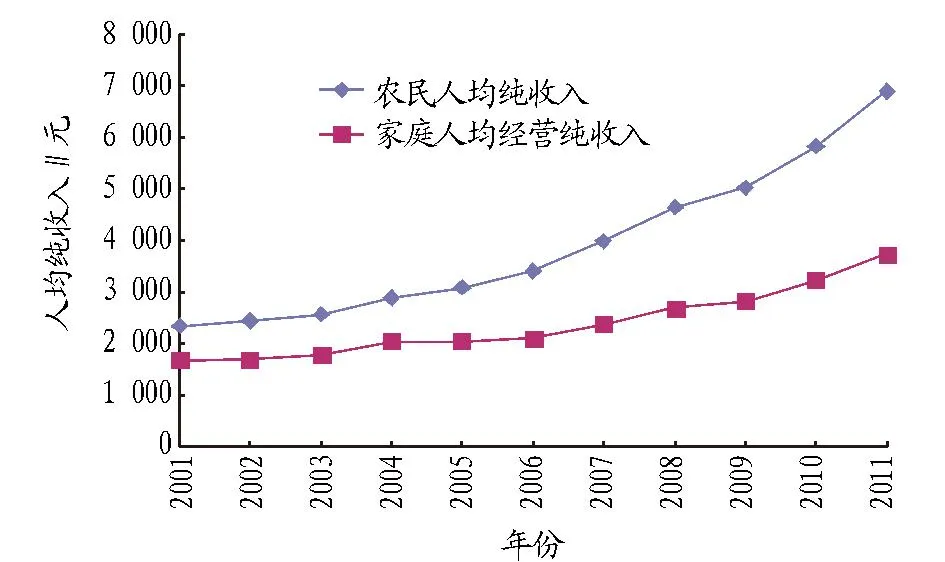

注:数据来源于《湖北统计年鉴(2001—2012年)》。 图2 县域农民人均纯收入与全省农民人均纯收入的对比

其次,由图2可知,从农民人均纯收入的角度来看,2001~2011年恩施州农民人均纯收入也呈现逐年递增的趋势。但是从横向比较分析可以得出,尽管在时间上恩施州农民人均纯收入呈现递增趋势,但是就全省农民平均水平而言差距越来越大,2011年湖北省农民人均纯收入已经接近恩施州农民人均纯收入的2倍,而且农民人均纯收入与省内其他市县相比恩施州处于较低水平。

从上述分析中可以得出,无论是县域内的人均生产总值还是县域内农民人均纯收入,恩施州均低于省内的平均水平,因此可以明确,恩施州在湖北省内属于“欠发达地区”。

3恩施州农村信用社支农效应分析

自2003年7月,国务院下发《深化农村信用社改革试点方案》后,政府和有关部门相继出台了一系列支持农信社信贷支农的优惠政策,这对农信社的改革发展起到了较好的促进作用。尽管不在国家第一批改革试点的范围内,湖北省在2004年底也全面启动了农村信用社的改革试点工作,并于2005年发布《湖北省人民政府关于加快农村信用社改革和发展的意见》,同年,省社联成立。截至目前,恩施全州中已经成功改制为农商行的有利川市和宣恩县,已经成功改革为农合行的有咸丰县。到2011年底,信用联社贷款占到全州的50%左右,贷款余额占比处于全州第一。以恩施州咸丰县为例,贷款市场份额占到县域内50%,存款占县域内的29%。这足以说明恩施全州中农村信用社在促进当地经济发展、提供信贷资金方面的作用是国有商业银行无法相比的,在信贷支农上发挥着中流砥柱的作用。

3.1数据来源为了更好地分析欠发达地区农村信用社的经营能力和绩效水平,选取恩施州8个县市作为样本。所有数据都来自《湖北统计年鉴(2000~2012年)》、2011年《湖北农村统计年鉴》以及银监会发布的《中国银行业农村金融服务分布图集》,数据可信度较高,保证研究的正确性和可行性。另外笔者2012年7月赴湖北省恩施州进行实地调研和考察,并每年对部分机构负责人进行了电话跟踪访谈,搜集到了一些没有在统计年鉴中记录的数据,起到了补充说明的作用。

3.2恩施州农村信用社对县域经济的效应分析为进行恩施州农村信用社信贷支农对县域经济的效应分析,笔者从贷款发放情况、存款收取情况,以及以2006年为分界点的农信社改革前后县域农业产值、农信社贷款结构变化的对比等方面,以描述性统计分析的手段,分析其支农效果,发现其中存在的问题并进行简要总结。

3.2.1从县域贷款角度。由图3可知,从2000年以来,恩施州县域内贷款发放总额始终保持平稳中增长的趋势。尤其是在2008年金融危机后,随着县域内农村信用社体制改革的逐步深入,如筹建咸丰农村合作银行和利川农村商业银行的成功改制,贷款发放趋势也呈现出了指数型增长。再关注涉农贷款与其他贷款的比例,由图4可知,2000年涉农贷款在全州的占比不足50%,到2011年底,总贷款量较2000年上涨了将近7倍,涉农贷款比重也增长到贷款总额的将近80%。由此可见,恩施州农村信用社对“三农”支持的力度较大。

注:数据来源于《中国银行业农村金融服务分布图集》。 图3 恩施州县域内贷款总额变化趋势

注:数据来源于《中国银行业农村金融服务分布图集》。 图4 恩施州县域内涉农贷款与其他贷款占比比较

尽管贷款呈现了整体幅度上升的趋势,但是根据实地调查来看,依旧存在两方面的问题。其一,贷款在支持农业生产方面表现欠佳问题。正是由于“三农”的弱质性,使得农村金融市场的结构较其他区域较为落后。农民为了保证自己资金的安全,涉农资金的外流和“非农化”现象的时有发生,涉农资金大量流向农村第三产业。这对县域农业经济的发展起到了较为严重的抑制作用。

注:数据来源于《中国银行业农村金融服务分布图集》。 图5 恩施州县域内农林牧渔业贷款与其他贷款占比

由图5可知,除了2007年农林牧渔业贷款占比超过总贷款的50%外,其他各年份贷款中,农林牧渔业贷款均不足贷款总量的50%,贷款结构在支持农村种植业、养殖业发展上显得较为不足。再从其他角度来看,县域内农产品加工贷款所占比例更少,农业科技贷款更是寥寥无几。因此,为进一步促进县域农业经济快速发展,推动县域经济作物如茶叶等产量的提升,农信社需要将贷款的走向进行一定的倾斜,进一步扩大农林牧渔业的贷款发放量。

其二,根据对农村信用社电话访谈的结果,研究发现由于国家税收方面优惠较少,农信社存在支农动力不足的问题。众所周知,中国人民银行于2004年发央行票据以解决农信社不良贷款的问题,但是其中要求农村信用社不良贷款的50%需要自己内部消化。此外一般企业的所得税国家在税率改革中由原来分档次的最高33%、最低20%,变为现在基本上在25%左右,这部分税收和农村信用社所应缴纳的企业所得税款数量上基本是一样的,并无针对农信社的明显优惠。因此农信社在服务的产业方向和客户群体上不得不考虑自己的商业利润,所以支农动力显得不够充足。所以,在政策规定和商业利益“两座大山”的压力下,出现了较为严重的支农资金不足现象。

此外,由于全州农村信用社信贷员素质目前仍然难以满足新形势的需要,营销模式欠佳,为农信社出现信贷支农难题埋下了伏笔。由表1可知,尽管恩施县域内农村信用社员工中具有大专以上学历的人数呈现上升趋势,但是与县域内需求相比依旧尚不充裕。目前依然存在一个信贷员要负责一个办事处内若干个村几百户农户信贷工作的情况,压力之大可想而知。再对2007~2011年恩施县域内农户总数与贷款情况分析后不难发现,全州得到贷款的农户数与总农户之间存在较大差距,农信社信贷员数目与质量远远低于整个州的需要。此外,部分信贷员是从其他地域调入,专业贷款知识水平较高,但对国家产业政策、整个州的市场行情不太了解,此矛盾也成为该地农村信用社内部发展亟待解决的问题之一。

表1 恩施州农村信用社员工情况

注:资料来源于湖北省农村信用联社恩施州办事处。

3.2.2从县域存款角度。作为金融机构的传统业务与基础业务,存款在恩施全州农村信用社中发挥着相当重要的作用。由图6可知,在2008年以后,恩施州农村信用社吸储能力有力飞速的提升。农信社尽管在贷款方面在县域内是当之无愧的第一,但其存款业务受到了来自商业银行、邮政储蓄银行、村镇银行的挑战,甚至部分地区还受到了外资银行的竞争。以恩施州咸丰县为例,县域内现有金融机构7家,其中政策性银行有中国农业发展银行,国有商业银行有中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行,另外还有当地村镇银行以及农村信用社。这些银行对县域农村信用社的存款业务带来了不小的冲击。咸丰农村合作银行在县域内贷款市场占比50%,而存款只有29%。存款的压力给全州的农村信用社放贷支农带来了一定的压力。

注:资料来源于《中国银行业农村金融服务分布图集》。 图6 恩施州县域内存款总额变化趋势

恩施州农村信用社吸储的现状还受其本身的自然条件、社会环境的影响。恩施州多山区,地形复杂,自然条件多变,少数名族居住分散给农村信用社吸储带来了不小的困难,也就为农村信用社信贷支农带来了难题。正是由于自然环境的限制,在县域内进行资金调运的风险变大,农村信用社网点逐渐向每个下属县的城区地区集中,很难真正解决支农难题。不仅如此,由于受到地区居民文化水平的限制,县域内人民币破损请款也较为严重,这也给农信社支农带来了些许不便。

3.2.3从农村信用社改革角度。从恩施州整体经济水平来看,尽管信贷支农不是促进县域内经济发展的唯一因素,但是货币资金是否充裕,支农信贷的执行情况是否良好对县域经济的发展起到了至关重要的作用。从2006年起,湖北省恩施州开启农信社改革后,农信社支农状况发生了较大的变化。

其一,农户贷款需求与供给不均衡的现状在改革后进一步加剧。由表2可知,改革前2004~2006年,约95%左右的贷款需求农户得到了贷款。而在改革后,以2011年为例,仅有18%的需求农户得到了贷款。欠发达地区农信社商业化改革却使农户贷款难这一问题进一步加剧。加上恩施地区特殊的社会与地理环境,使得该地农村信用社面临更大的利率风险、流动风险、市场风险、信用风险等风险挑战。加上银监会与人民银行的政策规定,农村信用社在发放贷款上显得束手束脚,商业化改革显得与支农目标渐行渐远。

表2 恩施州农产总数及贷款情况调查结果 户

注:数据来源于《中国银行业农村金融服务分布图集》。

此外,虽然现在全州很多农户贷款已经实现了由担保贷款向信用贷款的转变,但是单户贷款额度之小依旧难以解决农户对资金的强烈需求。因此,根据实地访谈,许多农民都反映,“无关系、无门路很难贷到款”。于是更多的得不到贷款的农户,不得不放弃农村信用社的单户信用贷款而转向其他金融机构甚至高利贷,导致农村信用社大批的优质客户的流失,也出现了农林牧渔业贷款难的恶性循环。

其二,改革后,由于农信社克服不了少数民族零散的聚居习惯带来的经营压力,2001~2011年县域农村信用社网点呈现锐减趋势,11年间营业网点数减少了一半左右(图7)。

注:资料来源于湖北省农村信用联社恩施州办事处。 图7 恩施州农村信用社网点数变化

如图7所示,2001年全县县域内农村信用社网点数有56个,从2006年全县农村信用社商业化改革后,县域内网点数减少一半以上,到2011年仅剩26个,而且网点都集中在下属县的城区。山区、贫困区不仅没有网点,连ATM自助存取款机也十分稀少。调查显示,县域农村信用社改革后很难在支农义务和商业利益间做好“两全”。

注:资料来源于《中国银行业农村金融服务分布图集》。 图8 恩施州农民纯收入和农民家庭经营纯收入对比

从图8可以看出,在资金支农等一系列活动的支持下,2001~2011年恩施州农民的生产经营水平得到了一定的改善,包含着农业收入的家庭经营收入边翻了一番;然而,农业经营所得仍然占比较少,农村劳动力离农现象严重,涉农资金流向县域内娱乐业的情况依然普遍存在。这里的家庭经营收入指的是农、林、牧、渔、批发零售、文教卫生等家庭经营收入。

4结论与建议

4.1结论

(1)恩施州农村信用社通过信贷支农在一定程度上提高了农民生产经营积极性,使县域内生产总值和农业产值得到了提升,农民纯收入实现了“十年翻一番”,取得了值得肯定的成绩。

(2)目前恩施州农村信用社依然存在着涉农资金外流、税务较高、信贷员素质不高等亟待解决的问题。

(3)在存款方面,农信社面临着来自商业银行、邮政储蓄银行、村镇银行的挑战,全州自然社会条件的恶劣也加大了吸储和放贷的难度。

(4)农信社商业化改革后,农户贷款需求与农信社供给矛盾更加突出,网点数锐减,县域农信社在商业利益和支农义务上很难做好平衡,欠发达地区农信社商业化改革“一刀切”的做法值得商榷。

4.2建议

4.2.1政策层面建议。第一,要建立引导农村资金回流机制,巩固农村信用社在支农资金上的绝对优势,保证优质客户与优质涉农产业得到足够的资金支持。首先地方政府部门要针对农村信用社建立一整套的财政投入机制,确保农村信用社能够在良性运转中进一步深入农村支持农民。此外,在引导资金回流的过程中建立一整套的激励与奖励机制,促进农村信用社在当前利率下调、自身盈利条件不足的情况下也能得到必要的资金支持。不仅如此,在这两套机制的建立与运作条件下更要将行政监督机制引进来,并配备必要的惩罚措施,减少由于涉农资金外流导致的农村信用社信贷支农资金缺乏等问题。

第二,地方政府要加快农村竞争机制的改革完善,促进农村支农合力的形成,缓解农村信用社一家支农的过大压力。中央以及地方政府可以进一步降低农村金融准入门槛,促进村镇银行、农村资金互助社以及小贷公司甚至外资流入农村金融市场,同时要严格限制其在市场中的业务范围与服务对象,保证资金优先流向农林牧业等行业,保证流入的资金真正使农民得到实惠得到好处。

4.2.2农村信用社层面建议。第一,农信社商业化改革要杜绝全国“一刀切”的现象。农信社商业化改革,尤其是欠发达地区改革,需要转变观念,剖析农贷商机,但是必须在认清支农重要性和紧迫性的前提之下,必须要解决并平衡商业利益与支农责任之间的关系,全面支持“三农”工作和新农村建设的大局,将搞活县域农村经济作为自己的责任,促进支农水平的稳步提升。

第二,进一步强化支农资金管理,促进县域内农业产业化的发展以及农产品加工与新农村建设的顺利进行。在不断加快的农信社改革步伐中,要积极促进县域内农村信用社向农村商业银行进行转变,改善恩施州农村地区招商引资的环境。在不断扩大并搞活资本金的前提下,促进单户贷款比例的提高,使得惠民政策真正满足农户生产生活的需要。

第三,加大农村信用社基本设施建设,提高支农金融服务覆盖面。恩施全州应在条件许可的情况下加大农村信用社网点建设资金的投入,在人口密集的乡镇设点,进一步完善农信社自主服务银行业务,在较为偏远而又有相当人口数目的地区设立ATM机,促进电话银行和手机银行的进一步普及。在较为偏僻的地区,可以根据农业生产周期的需要,安排在适当的时期开设送款下乡流动服务车,真正使农民得到实惠。

第四,进一步优化信贷员队伍建设,提高队伍质量,增加在岗人员继续培训等项目。除对信贷员进行业务与法律培训外,适当增加营销和风险控制管理等方面的培训内容,促进在岗人员素质的优化升级。此外,农村信用社可以与当地农业大学、农业技术职业学校签订方案,设立生源培养基地,促进整个农村信用社人员结构的合理布局。在岗员工在适当的时候进行轮岗,建立第一责任制,促进业务与个人素质的双向提高。

参考文献

[1] 沈祖国.信贷支农——现实的选择[J]. 中国农村信用合作,1999(2):7.

[2] 徐金才,王益昌.新举措是信贷支农取得新成效的关键——对萧山农村信用社信贷支农情况的调查与思考[J].浙江金融,2004(8):46-47.

[3] 马春成,董兴磊,顾廷栋.商业化支农的模式之变——山东省潍坊市农信社推行“双覆盖”工程实现信贷支农“无空白”[J].中国农村金融,2011(5):55-58.

[4] 万世平,梁红漫.广东农村信用社信贷支农成效及存在问题分析[J].南方金融,2007(5): 40-41,54.

[5] 陈贵远,黄明辉,陈磊.对阆中农信社信贷支农暨贷款营销市场的调查[J].西南金融,2007(10):57-58.

[6] 刘莹莹.新时期农村信用社信贷支农中存在的问题浅析[J].吉林农业,2010(9):26.

[7] 褚保金,于佳.农村资金短缺、资金非农化与信贷支农[J].南京农业大学学报:社会科学版,2004(4):6-12.

[8] 丁洲锋,孙习祥,聂鸣.小额信贷支农探讨[J].宏观经济研究,2006(1):50-52,58.

[9] 开伟,孝刚,云良,显洪.信贷支农:现状、问题、对策——对溆浦县农村信用社支农情况的调查[J].湖南经济,2001(9):62-63.