滇东南半干热石漠化治理8个主要树种抗旱性研究

滇东南半干热石漠化治理8个主要树种抗旱性研究

高洁1,2李兴彪1李乡旺1陆素娟1陈诗1

(1.西南林业大学林学院,云南 昆明 650224;2.西南大学,重庆 400700)

摘要:以半干热石漠化治理云南省建水县8个主要树种为对象,分别于雨季和旱季进行采样,用PV技术对各个树种水分状况参数进行测定,用多种理化方法对植物细胞内的丙二醛(MDA)、游离脯氨酸(Pro)、抗坏血酸过氧化物酶(AsA-POD)、过氧化氢酶(CAT)和超氧化物歧酶(SOD)活性、细胞膜透性、可溶性糖(SS)、游离氨基酸(AA)的含量等8个抗旱生理指标进行测定。应用主成分分析方法对各树种进行综合评价,结果表明,8个树种的抗旱能力为白枪杆>冬樱>清香木>新银合欢>墨西哥柏>湿地松>旱冬瓜>苦刺花,在滇东南半干热石漠化山地治理可选用白枪杆、冬樱及清香木造林。经过连续4年干旱的检验,与研究结果基本一致。

关键词:石漠化;半干旱南亚热带地区;抗旱性;综合评价

中图分类号:S728.4

文献标志码:A

文章编号:2095-1914(2015)02-0001-10

Abstract:Eight tree species of the Governance trees were collected during raining season and dry season for the study in Semi-arid Southern Subtropical Rocky Desertification Mountain area in Jianshui County, Southeast Yunnan. The moisture condition of the sample trees was determined by PV technology. The drought-resistant physiological indexes and the contents, including malondialdehyde(MDA), free proline (Pro), ascorbic acid peroxidase(AsA POD), catalase (CAT) and superoxide disambiguation enzyme (SOD) activity and cell membrane permeability, soluble sugar (SS), free amino acid (AA) in the plant cells of the 8 major tree species, were analyzed by physicochemical and principal component analysis methods. The calculation results of each principal component score and total score of each tree species with principal component analysis method showed that the drought resistance ability of 8 species:Fraxinus malacophylla>Cerasus cerasoides>Pistacia weinmannifolia>Leucaena leucocephala>Cupressus lusitanica>Pinus elliottii>Alnus nepalensis>Sophora viciifolia. It is suggested that Fraxinus malacophylla,Cerasus cerasoides and Pistacia weinmannifolia can be the best tree species for the forestation in southeastern Yunnan based on 4-year practice in the area.

Keywords:rocky desertification mountain;semi-arid southern subtropics;drought resistance;comprehensive evaluation

Doi[2]K, Morikawa Y,Hinckley T M .Seasonal grends of several water relation parameters in Cryptomeria japoneca seeding[J]. Can J For Res,1986,16:74-77. 10.11929/j.issn.2095-1914.2015.02.002

收稿日期:2014-09-03

基金项目:“十二五”农村领域国家科技计划课题 (2011BAD38B03-2)资助。

A Study on the Drought Resistance of Governance Trees in

Semi-Arid Southern Subtropical Rocky Desertification

Mountain of Southeast Yunnan

GAO Jie1,2, LI Xing-biao1, LI Xiang-wang1,LU Su-juan1,CHEN Shi1

(1.College of Forestry, Southwest Forestry University, Kunming Yunnan 650224, China;

2.Southwest University,Chongqing 400700,China)

西南的石漠化、西北的沙漠化、黄土高原的水土流失是我国目前面临的三大生态问题。云南石漠化面积34772.76km2,位居全国第2。云南129个县(市、区)中118个县有石漠化现象,其中65个县(市)石漠化分布面积占国土面积的30%以上。石漠化地区缺水缺土,水土流失严重,旱涝灾害十分频繁。石漠化一旦形成,就很难治愈,因为石灰岩石要变成1cm的土壤需要2000~8000a。滇东南半干热地区石漠化面积为30580.9hm2,石漠化的形成有300余a的历史,气候为半干旱暖热类型。降雨量少,蒸发量与降水量的比例为3∶1,岩溶漏水及地表径流使土壤变得十分瘠薄干旱,植被恢复与重建十分困难。恶劣的环境条件要求所设计的修复树种耐旱性较强,研究树种的抗旱性成了恢复该地区生态环境,治理石漠化的关键。

1研究地自然概况

研究地选自滇东南半干热地区具有代表性的建水县。 建水县年均温18.4℃,1月平均气温11.6℃,7月平均气温22.6℃,活动积温6249.8℃,活动积温天数321.1d,年降雨量 828.3mm ,年蒸发量2364.5mm。按照中国气候区划第六章(云南标准)≥10℃天数285~365d,1月平均气温9~15℃,属南亚热带气候。

根据云南省气象局提供的资料,建水县干燥度为1.8,属半干旱区域。因此,建水县气候为半干旱南亚热带气候类型,称之为半干旱暖热气候,简称半干热气候。

2研究方法

2.1研究材料

取自同时育苗,同时造林,树龄2年生的墨西哥柏(Cupressusduclouxiana)、旱冬瓜(Alnusnepalensis)、苦刺花(Sophoraviciifolia)、新银合欢(Leucaenaleucocephala)、湿地松(Pinuslusitanica)、清香木(Pistaciaweinmannifolia)、冬樱(Cerasuscerasoides)、白枪杆(Fraxinusmalacophylla)。

云南雨季有间歇性干旱问题,间歇性干旱会影响造林成活率及造林树种生长不良,所以有必要对造林树种的抗旱性生理指标进行研究。其中PV数据的测定采用从树上采下的小枝或叶片,保护酶活性、质膜相对透性、丙二醛和游离氨基酸含量的测定采用鲜样,脯氨酸和可溶性糖含量的测定采用烘干的样品进行测定。测定分别于2003年8月(雨季)和2004年3月(干季)进行。

2.2采样

在试验地中选择几株长势基本相同的同一树种的树冠中上部向阳方向外围生长健康的枝条,截取长15~20cm的枝端,用湿毛巾包好,放入采样桶里,带回处理。本试验在2个不同的季节进行采样,第1次采样时间2003年8月(夏季),第2次采样时间2004年1月(冬季);每次都进行定位采样。

2.3样品处理

1) 净化。新鲜样品从试验地取回时,常沾有泥土等杂质,应用柔软湿布擦净或用去离子水冲洗。

2) 杀青。为了保持样品化学成分不发生转变和损耗,需及时终止样品中酶的活动,故将样品置于105℃的烘箱中杀青15~30min。

3) 烘干。样品经过杀青之后,立即降低烘箱的温度,维持在70~80 ℃,直到样品烘干至恒质量为止。

烘干的茎叶样品,均进行磨碎。后将样品装入小试瓶里在干燥条件不保存。此外,在测定植物材料中酶的活性时,鲜样直接装入液氮瓶中,待回到实验室放在-26 ℃冰箱中作短期保存。

本试验对所采样品做了2种不同的处理:将样品放入-5~-10℃的冰箱中分别冷冻12h和24h。随后将这2种处理进行杀青、烘干装袋。将需要测酶活性的部分样品放入液氮瓶中保鲜,其余样品带回驻地后进行杀青、烘干装袋。待回到实验室后再将所有不同处理杀青、烘干过的样品磨碎装入广口瓶中保存。测酶活性的另一部分样品立刻放入-26℃的冰箱中冷冻保存。

2.4测定方法

2.4.1PV数据的测定采用Hammel逐级升压连续测定法进行数据的测定。Scholander于1965年最早使用PV技术,并对其结果作了正确的分析,以后Tyree为PV曲线奠定了理论基础,使该项技术在植物水分状况的研究中得到了广泛的应用[1]。1984年我国王万里在国内首次对PV技术的基本原理、测定方法及绘制方法作了较为详细的阐述[2]。

2.4.2保护酶系统主要酶活性的测定根据Giannopolitis等[3]的方法,并参照王爱国等[4]和李合生等[5]的方法采用氮蓝四唑(NBT)法进行测定。氧化氢酶(CAT)活性的测定采用紫外吸收法[6];抗坏血酸过氧化物酶(AsA-POD)活性采用陈建勋等[7]的方法进行测定。

2.4.3质膜相对透性(MP)和丙二醛(MDA)含量的测定质膜相对透性参照李锦树[8]的电导方法,用DDS-11C型电导率仪进行测定,以叶片杀死前的电导率占杀死后(全透性)电导率的百分数表示膜的透性。丙二醛含量的测定中直接采用SOD的酶提取液来进行测定,采用陈建勋等[7]的方法测定。

2.4.4游离氨基酸(AA)的测定用茚三酮试剂法测定其含量[9]。

2.4.5游离脯氨酸(Pro)的测定脯氨酸测定参照张殿忠等[10]的磺基水杨酸法测定。

2.4.6可溶性糖(SS)的测定采用蒽酮比色法[11]进行测定。

2.5数据处理及分析方法

2.5.1抗旱性综合指数(DI)的计算植物的ψsat和ψtlp(指绝对值)和细胞浓度、植物的抗旱性、抗寒性之间有一定的正关联[14];而ROWCtlp和RWCtlp则相反,与植物忍耐水分胁迫的能力呈负关联[11-12];在溶质含量不变的情况下,AWC值愈大,组织的渗透势就愈大,吸水和保水力就愈强,植物的抗旱性就愈强[12]。所以,可以把5种水分参数合并为一个综合抗旱性以综合指数(DI)。

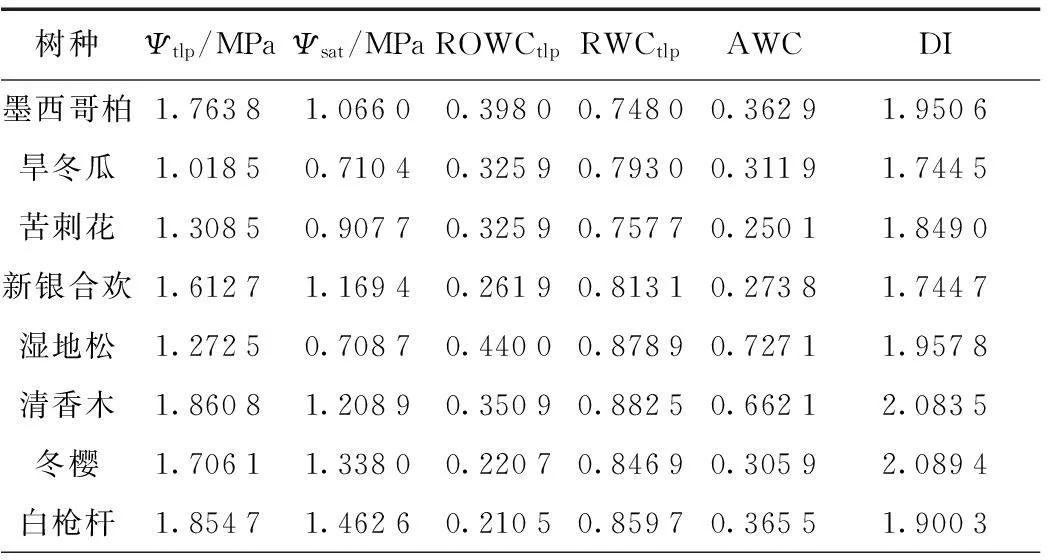

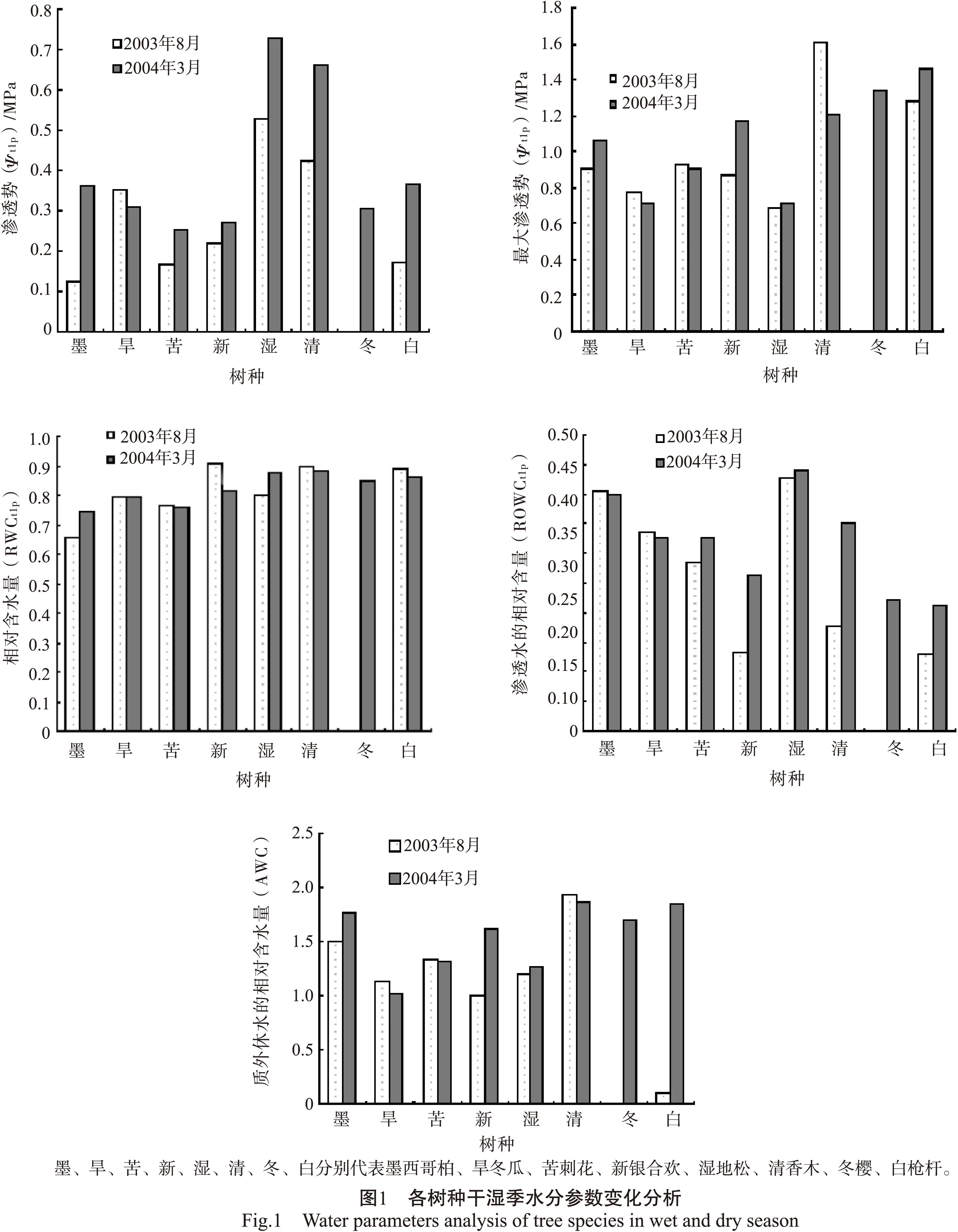

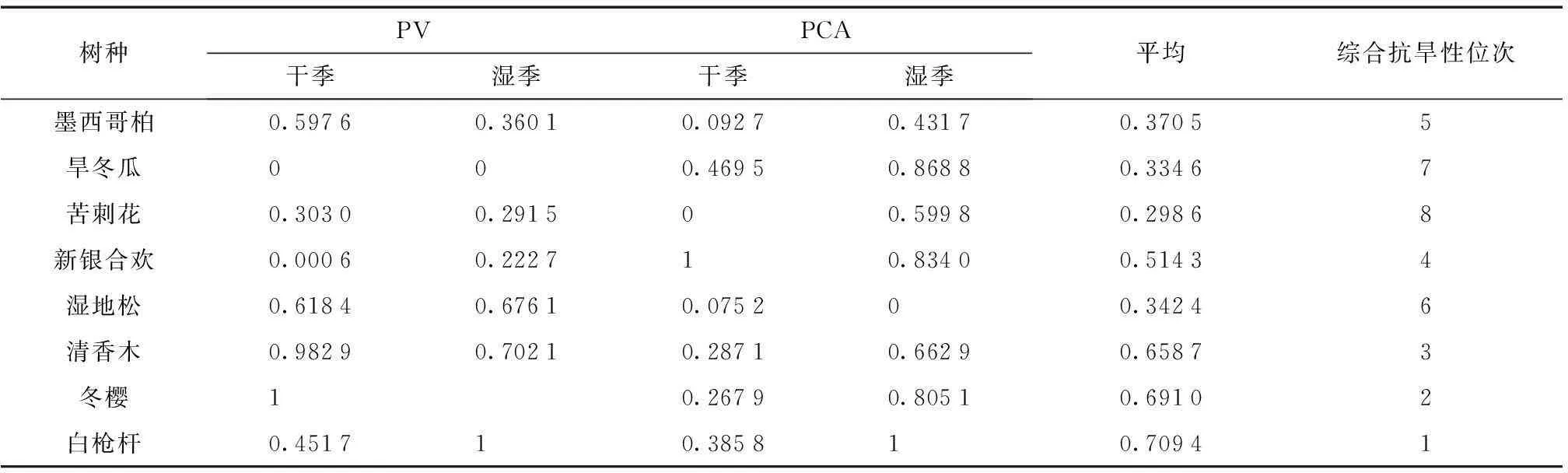

式中:DI为综合抗旱性指数,对于ψsat、ψtlp和AWC,P为每一种水分参数的测定值;P0为该水分参数在各测定值中的最大者。对于ROWCtlp和RWCtlp,P=1-实测值,P0=(1-实测值)最大值。因为P/P0的绝对值大于0,同时又小于或等于1,所以DI的取值范围为0 2.5.2数据分析方法采用主成分分析法(PCA)进行分析计算,数据分析主要采用SPSS统计软件进行。为了避免由于不同量纲在分析中产生的影响,首先对不同量纲的原始数据进行标准化处理,使得所有不同量纲的参数方差达最大。然后对标准化的数据矩阵坐标进行适当的刚性旋转与运算,从原来错综复杂的一组变量中导出一组彼此无关的新变量,其中方差最大者代表原来一组变量所含信息的大部分为主成分[14-16]。主分量分析从不同的方面将信息进行处理,揭示了各项指标的内在联系和意义,基本上能综合评价植物抗旱性能力的强弱,用各树种的得分值(P)来综合表示植物的抗旱能力的强弱。 Yi=λi′yi 式中:λi′为第i个主分量的贡献率;yi为坐标值。 2.5.3树种抗旱性综合评价方法由抗旱性综合指数DI与植物生理生化指标主成分分析得出的植物抗旱能力得分,还不能对植物的综合抗旱能力作出客观评判,所以必须对其进一步的进行综合评价。由于DI与主成分分析的排序包括了所有测定的水分参数与生理生化指标,本次研究中,对最终结果的分析主要采用抗旱性隶属函数值法对各树种的综合抗旱性进行评价[17-18],其优点是能客观地反映出树种的抗旱性水平。基本原理是用模糊数学中隶函数的方法,对树种抗旱性参数的隶函数值进行累加,求其平均值,并进行树种间比较综合评定其综合抗旱性能。 3结果与分析 3.1PV指标抗旱性综合指数及干湿季变化分析 3.1.1PV指标抗旱性综合指数分析根据PV综合指数DI的应用条件,首先对Ψtlp、Ψsat、RWCtlp、 ROWCtlp和AWC等5个参数进行相关性检验,结果见表1。 表1 PV各项指标间的相关阵 注:*表示在水平α=0.01显著。 由表1中的分析结果可知,除了Ψtlp和Ψsat相关性显著外,其余各指标间相关性均不显著,由此可以将2003年8月所测得的5个PV参数结合为一个综合抗旱性指数DI,结果见表2。 表2 湿季不同树种水分参数及综合抗旱性指数 采用上述方法,对2004年3月所测定的PV数据,进行相关性检验,检验结果同湿季(2003年8月)一致。 因此,同样可以将PV的5个参数合并为干季的综合抗旱性指数DI,结果见表3。 表3 干季不同树种水分参数及综合抗旱指数 从表2计算出的综合抗旱性指数可知,在2003年8月湿季的PV测定中,各树种的综合抗旱性指数以白枪杆的最大,为2.1021;其次是清香木和湿地松,分别是1.9345和1.9199;旱冬瓜的最小,为1.5395。由表3可以看出,在2004年3月旱季对各树种所作的PV测定中,综合抗旱性指数DI值以冬樱和清香木的最大,达2.0894和2.0835;其次是湿地松、墨西哥柏和白枪杆,分别为1.9578、1.9506和1.9003;新银合欢和旱冬瓜的DI值最小,分别为1.7447和1.7445。在2次测定中,除了墨西哥柏有一定的变化外,白枪杆、清香木、冬樱和湿地松的综合抗旱性指数都较大,为1.9~2.1,而旱冬瓜、苦刺花和新银合欢的综合抗旱性指数在2次测定中均较小,为1.5~1.8。 3.1.2PV指标干湿季变化分析云南的干季为11月至翌年4月,湿季(雨季)为5月至10月,各树种干湿季水分参数变化对比分析结果见图1。 本研究分别于2003年8月和2004年3月在植物生长的湿季和干季进行,从2次所测得的水分生理指标可知,植物在干季和湿季各指标均出现了不同程度的变化,从某种程度可反映出植物对水分胁迫的不同反应,以下分别讨论各指标在干湿季的变化情况。 1) 从湿季到干季墨西哥柏、新银合欢和白枪杆的初始质壁分离点渗透势Ψtlp值都发生较大的变化,渗透势降低到了很低的水平,其中尤以白枪杆的降低幅度最大,干季的测定值达到了湿季的17倍多,新银合欢的下降幅度也较大,达0.6MPa;旱冬瓜、苦刺花、湿地松和清香木的Ψtlp值在干湿季的测定中变化都不大。初始质壁分离时的渗透势Ψtlp值被认为是衡量植物抗旱性的最佳指标[1],Ψtlp值越低,意味着植物的抗旱性越强。植物的一切生命都是在一定的渗透环境中进行的,当渗透势低于某一限度时,植物细胞的内部结构(主要是膜系统)将受到破坏,发生质壁分离现象,植物生命活动就会停止。Ψtlp值便是植物由生存转向死亡的临界值,它表示组织细胞内部忍耐高渗透压(低渗透势)的能力[12]。在对8个树种的干湿季测定中,白枪杆Ψtlp值发生如此大的变化正是植物为适应干旱胁迫而发生的相应变化,说明白枪杆在水分生理方面,对干旱胁迫的适应性比较强,在它遭受到干旱胁迫时,能利用其较低的渗透势来增强对水分的吸收能力,并以此维持细胞的膨压,使植物能进行正常的生命活动。 2) 饱和含水时最大渗透势Ψsat值可以说明某个生长阶段细胞中可溶性物质所能达到的浓度,而它又与植物的抗旱性和抗寒性有关。Ψsat值越低,细胞浓度就越大,植物从土壤中吸收水分的潜势也越大,则植物的抗旱性和抗寒性就越强[12-13]。在湿季和干季的2次测定中,墨西哥柏、新银合欢和白枪杆饱和含水时的最大渗透势Ψsat值都呈下降趋势,下降幅度由墨西哥柏的0.16MPa到新银合欢的0.30MPa,这对于植物度过干旱胁迫期是极有利的,所以这些植物在此时期的抗旱性比起湿季有了较大的提高,旱冬瓜、苦刺花和湿地松的Ψsat值在2次测定中基本维持在一个水平,变化不大;而清香木在旱季的Ψsat值与湿季相比,反而上升了0.40MPa。产生这种现象的主要原因可能跟清香木对干旱的反应有关,因为清香木度过水分胁迫期的方式可能不只是靠增强吸水能力来实现的,这就要求我们在对清香木进行抗旱性研究时,应该综合其它指标以作出正确的结论。 3) 初始质壁分离时的相对含水量RWCtlp值各树种在干湿季变化都不大,除了墨西哥柏和湿地松在旱季的RWCtlp比湿季分别小幅度地上升了0.0956和0.0794外,其余各树种的RWCtlp值均呈下降趋势,只是在降幅上稍小于其他指标。一般认为RWCtlp值也是一个个衡量植物抗旱性的指标,它一般跟植物忍耐水分胁迫的能力呈负相关关系,所以在植物受到水分胁迫时RWCtlp值就呈现小幅度的降低对于植物度过水分胁迫期是很有用的。墨西哥柏和湿地松在旱季RWCtlp值反而升高与其为针叶树种有很大的关系,也与它们体内含有油脂有关,这还有待于我们对它进行更加深入的研究。 4) 初始质壁分离时渗透水的相对含量ROWCtlp也是一个反映细胞在膨压刚好等于零时水分状况的一个指标。一般认为,ROWCtlp值越低,植物忍耐水分胁迫的能力越强。在所测定的几个树种中,旱季的测定值与湿季相比,除了墨西哥柏和旱冬瓜有较小幅度的降低外,其余的苦刺花、新银合欢、湿地松、清香木和白枪杆均呈上升趋势,而且新银合欢和清香木上升幅度还较大,达0.1773。这种现象的发生,证明植物在干季的ROWCtlp值不一定都比在湿季的ROWCtlp值低,因为植物对干旱胁迫的适应并非只由这一个指标决定的,而应综合其他指标进行考虑。 5) 质外体水是指存在于原生质体以外的水分,与其相对应的是存在于细胞质和液泡中的渗透水(自由水、共质体水)。质外体水主要是与某些大分子物质结合或存在于细胞壁中的水分,通常也称为束缚水,组织中质外体水的含量一般被认为是对植物抗旱性很有意义的。质外体水的相对含量AWC是一个比较独立的指标,AWC越大,组织的渗透势也越大,吸水能力和保水能力也越强,植物的抗旱性也就越强。在旱季对各树种的测定的AWC值除了旱冬瓜有较小幅度的降低外,其余各树种的AWC值在旱季均呈现出比湿季有较大幅度提高的现象。其中墨西哥柏、湿地松、清香木、白枪杆4个树种的增幅较大,增加的绝对值达到0.1961~0.2366,增加的相对值以墨西哥柏较大,约为湿季的2.8倍,而苦刺花和新银合欢的AWC值旱季比湿季的增幅相对较小。 3.2抗旱性生理生化指标主成分分析 3.2.1湿季各项生理生化指标主成分分析湿季(2003年8月)各项生理生化参数测定结果见表4。 表4 湿季各生理生化参数测定值 在本研究中,涉及8个不同的变量,且各变量间量纲不同。由于不同的量纲会引起各变量取值的分散程度差异较大,这时总体方差则主要受方差较大的变量的控制。为了消除由于量纲的不同可能带来的影响,所以必须对原始测定数据进行标准化处理后求其相关系数矩阵,结果见表5。 由各项生理生化指标间的相关性分析结果可知,在F0.01水平下,各指标间相关性均为不显著。通过计算相关矩阵的特征值,并计算各特征值的贡献率和累积贡献率,按累积贡献率大于85%的原则,选取4个主因子,4个主因子所含信息已占总信息的87.328%,基本能概括8个变量的主要信息。 表5 生理生化指标相关系数矩阵 其中第一主因子y1主要由SS、CAT和MP所决定,3个变量在主因子y1上有较高的正的荷载。因此,第一主因子主要代表了与渗透调节和质膜性质密切相关的一些理化指标,且第一主因子对各变量的方差贡献占36.311%。对于第二主因子y2,变量MDA、SOD、AsA-POD有较大的荷载,且SOD对y2有负荷载,因此,可以认为第二主因子主要代表了细胞膜受损程度和保护酶系统主要保护酶作用的大小,它对各变量的方差贡献率占25.873%。第三主因子y3,主要由AA决定,它主要代表了与植物体氮代谢有关的一些理化性质,它对各变量的方差贡献率占14.342%。第四个主因子y4主要由Pro决定,它主要代表了与植物体渗透能力有关的理化性质,它对各变量的方差贡献率占10.803%。 由以上分析可将在湿季的8个变量简化成4个主因子,第一类主要为与渗透调节和质膜性质密切相关的一些理化指标,第二类为细胞质膜受损程度和保护酶系统主要保护酶作用的大小,第三类为植物的氮代谢情况,第四类为植物体的渗透调节能力。湿季各主成分得分系数矩阵见表6。 表6 湿季各主成分得分系数矩阵 根据表6中各主因子的得分系数矩阵,可写出各主因子的得分表达式: y1=0.264×CAT-0.003×MDA+0.010×Pro-0.201×SOD+0.376×SS-0.282×AsA-POD+0.342×MP-0.008×AA y2=0.330×CAT+0.439×MDA+0.016×Pro-0.350×SOD-0.076×SS+0.428×AsA-POD-0.009×MP+0.061×AA y3=-0.177×CAT+0.084×MDA-0.055×Pro-0.092×SOD-0.183×SS-0.125×AsA-POD+0.387×MP+0.806×AA y4=0.036×CAT-0.090×MDA-0.756×Pro+0.203×SOD-0.172×SS+0.547×AsA-POD+0.208×MP+0.082×AA 据此可以算出各主因子的得分并推算各树种的总分值,见表7。 表7 湿季各树种得分及总分 由表7可知,在湿季(2003年8月)各树种的得分以白枪杆最高,为53.1004;其次是旱冬瓜,总分为33.1866;再次是新银合欢和冬樱,总分分别为27.9037和23.5168;清香木的得分为1.9246,苦刺花和墨西哥柏的得分较低,分别-7.6654和-33.2008;湿地松的得分最低,只有-98.7658。 3.2.2干季各项生理生化指标主成分分析干季(2004年3月)各项生理生化参数测定结果见表8。 干季和湿季同样选择8个不同变量指标,由各项生理生化指标间的相关性分析方法与湿季相同,结果一致,各指标间相关性均为不显著。 表8 干季各生理生化参数测定值 通过计算相关矩阵的特征值,并计算各特征值的贡献率和累积贡献率。按累积贡献率大于85%的原则,同样应选取4个主因子, 4个主因子所含信息已占总信息的94.083%,能概括8个变量的主要信息。 其中第一主因子y1主要由SS、Pro和MDA所决定,3个变量在主因子y1上有较高的荷载,且Pro和MDA对y1具有负的荷载,因此第一主因子主要代表了与渗透调节和质膜性质密切相关的一些理化指标,且第一主因子对各变量的方差贡献占40.440%。对于第二主因子y2,变量AA、MP和SOD有较大的荷载,因此可以认为第二主因子主要代表了植物体内氮代谢的情况和细胞膜的状况,它对各变量的方差贡献率占23.155%。第三主因子y3,主要由AsA-POD决定,它主要代表了保护酶系统中的抗坏血酸过氧化物酶,它对各变量的方差贡献率占16.228%。第四个主因子y4主要由CAT决定,它主要代表了保护酶系统中的过氧化氢酶,它对各变量的方差贡献率占14.260%。 由以上的分析可将在干季的8个变量简化成4个主因子,第一类主要为植物的渗透调节能力指标,第二类为植物歧化过氧化氢的能力和细胞质膜的受损程度,第三类为植物清除体内多余的过氧化氢的能力,第四类为植物体内抗坏血酸过氧化物酶清除过氧化氢的能力。干季各主成分得分系数矩阵见表9。 表9 干季主成分得分系数矩阵 根据表9中各主因子的得分系数矩阵,可写出各主因子的得分表达式: y1=0.121×CAT+0.120×MDA+0.366×Pro-0.049×SOD-0.249-0.249×SS-0.007×AsA-POD+0.130×MP-0.485×AA y2=-0.187×CAT-0.242×MDA-0.021×Pro+0.562×SOD-0.026×SS+0.009×AsA-POD+0.413×MP+0.100×AA y3=0.615×CAT-0.518×MDA-0.040×Pro-0.344×SOD+0.164×SS-0.039×AsA-POD+0.152×MP+0.275×AA y4=0.085×CAT+0.429×MDA+0.067×Pro+0.127×SOD+0.242×SS-0.705×AsA-POD-0.085×MP-0.005×AA 据此可以算出各主因子的得分并可推算各树种的总分值,见表10。 表10 干季各树种得分及总分 由表10可知,在干季(2004年3月),各树种的得分以新银合欢最高,达109.5476;其次是旱冬瓜和白枪杆,得分分别为23.7948和10.2735;再次为清香木和冬樱,得分分别为-5.6924和-8.7842;墨西哥柏和湿地松的得分较小,分别为-37.1069和-39.9384;苦刺花的得分最小,只有-52.0935。 3.38个树种抗旱性综合评价结果 由PV技术对不同树种抗旱性进行评价,所求得的抗旱性指数DI值,在植物生长的水分胁迫期和湿季出现了不尽一致的情况。而且在干湿季植物生理生化指标的主成分分析结果中,也出现了与DI值类似的情况。在主成分分析中,各生理生化指标的权重已经在分析过程中得以体现,主要反映在因子负荷上;在PV的综合抗旱性指数计算中则采用等权方式;在综合抗旱性隶属函数值计算过程中,就水分参数PV综合指数和生理生化指标主成分分析的结果及不同时期而言,所涉及的权重分配是采用等权来进行[7-8]。由于冬樱在2003年8月的PV测定中,未能成功地测定出其各个水分参数,所以未得出有效DI值,即冬樱的DI序号为空。所以在树种的综合抗旱能力评价中,其平均隶函数值是总和除以3而得,即舍去2003年的PV隶函数值。其综合评价结果见表11。 由表11可知,得分最高的是白枪杆,其次为冬樱和清香木,最差的是若刺花。综合排序为:白枪杆>冬樱>清香木>新银合欢>墨西哥柏>湿地松>旱冬瓜>苦刺花。 表11 8个树种抗旱性综合评价情况 4结语 本项研究在2003年8月的测定中,由于一些不可预知的原因,而未能将冬樱的PV曲线成功地绘出,所以在湿季的PV测定中,冬樱的水分生理指标缺失。因此,在生长季对冬樱进行PV测定时,必须增加对它所做的重复数,并且尽可能地保持测定条件的相对稳定。各树种的抗旱性在不同参数和不同时期下不尽相同,因而不能对各树种的抗旱能力大小作者客观全面的评价。所以对树种的综合抗旱性起决定作用的不仅仅是水分或生理生化参数,而是两者或更多方面的复合作用。因此,只有将二者结合起来进行综合的考虑才能得到比较客观的结果。所以,本次研究主要采用常用的抗旱性隶属函数值法对各树种的抗旱进行综合评价,评价结果如下。 1) 通过对8个树种的抗旱性综合评价结果可以看出,综合抗旱能力由强到弱依次为:白枪杆>冬樱>清香木>新银合欢>墨西哥柏>湿地松>旱冬瓜>苦刺花。 2) 经过4a连旱的考验,上述结果与实际基本相符。建议在滇东南干热石漠化山地治理中尽量选用白枪杆、冬樱的清香木造林,尽量不要用湿地松、旱冬瓜和苦刺花造林。 3) 苦刺花、旱冬瓜以落叶的形式来适应干旱季节的气候,但旱冬瓜生长迅速,种植5年后对水分的需水量较大,滇东南半热石漠化山地难以满足其水分需,因此,不适宜在该地区种植。 4) 车桑子已经在当地种植了20余a,经历过干旱的考验,实践表明是一个耐旱的树种,已有多人对其进行过研究[19],因此,本次研究未对其进行调查分析。 [参考文献] [1]王万里.压力室(PRESSURE CHAMBER)在植物水分状况研究中的应用[J]. 植物生理学通讯,1984(3):52-57. [3]Giannopolitis C N, Ries S K. Superoxide dismutase I. Occurrence in higher plants [J]. Plant Physiol,1979,59:309-314. [4]王爱国,罗广华,邵从本,等.大豆种子超氧化歧化酶的研究[J].植物生理学报,1983,9(1):77-84. [5]李合生.植物生理生化实验原理和技术[M].北京:高等教育出版社,2000:167-169. [6]李锦树,王洪春,王文英,等.干旱对玉米叶片细胞膜透性及膜脂的影响[J]. 植物生理学报,1983,9(3):223-229. [7]陈建勋,王晓峰.植物生理学实验指导[M].广州:华南理工大学出版社,2002:122. [8]西北农业大学.基础生物化学实验指导[M].北京:高等教育出版社,1985:51-53. [9]李合生.植物生理生化实验原理和技术[M].北京:高等教育出版社,2000:195-197. [10]张殿忠,汪沛洪,赵会贤.测定小麦叶片中游离脯氨酸含量的方法[J].植物生理学通讯,1990(4):62-65. [11]郭连生,田有亮.对几种针阔叶树种耐旱性生理指标的研究[J].林业科学,1989,25(5):389-394. [12]李庆梅,徐化成.油松P-V曲线随季节和种源的变化[J].植物生态学与地植物学学报,1992,16(4):326-335. [13]王孟本,李洪建,柴宝峰,等.晋西北3个树种抗旱性指数的研究[J].植物研究,1996,16(2):195-200. [14]范金城,梅长林.数据分析[M].北京:科学出版社,2002:141-153. [15]苏金平,傅荣华,周建斌,等.统计软件SPSS For Windows实用指南[M].北京:电子工业出版社,2000:455-464. [16]唐启义,冯明光.实用统计分析及其DPS数据处理系统[M].北京:科学出版社,2002:367-371. [17]钮福祥,华希新,郭小丁,等.甘薯品种抗旱性生理指标及其综合评价初探[J].作物学报,1996,22(4):392-398. [18]陆德彪, 童启庆, 络耀平, 等.茶树种质资源抗旱性的综合评价[J].浙江农业大学学报,1995,21(5):447-450. [19]高洁,刘成康,张尚云.元谋干热河谷主要造林植物的耐旱性评估[J].西南林学院学报.1997,17(2):19-24. (责任编辑韩明跃) 第1作者:梁珍海(1965—),男,博士,研究员。研究方向:森林生态学。Email:443673600@qq.com。