跨地区汇总缴纳企业所得税政策的理论分析及现实选择

孙 静,杜 爽

(1.长春市二道区国家税务局,吉林长春130000;2.中国人民大学财政金融学院,北京100875)

跨地区汇总缴纳企业所得税作为大企业集团的经营方式,税款在各地区之间的分配方法直接决定各地区的税收利益,不仅影响各地方政府的财政收入规模,也影响到地方政府与企业的经济行为。因此,科学地处理地区间企业所得税分配问题对于调动各地方税收管理积极性,规范税收征纳行为具有积极意义。

一、跨地区汇总缴纳企业所得税政策的理论分析

跨地区汇总缴纳企业所得税政策所要解决的问题,实际上是地方政府税收收益权的明确界定及科学合理划分,其核心是税收收益权和征管权的地区间配置问题。根据传统的税收分配理论结合企业所得税本身的特点,在跨地区经营、跨国经营快速发展,资本的流动性增强,税基流动较大的情形下,企业所得税适合作为中央政府征收管理的税种。但基于税收效率原则和税源贡献原则,现实中许多国家和地区的地方政府也可以征收企业所得税。那么,税收如何在中央与地方以及地方政府之间划分呢?这涉及到两个层面的税收收益权划分:一是中央与地方之间税收权益的分享;二是地方政府之间税收权益的分享。

我国在充分考虑各地区之间税收利益平衡的基础上,对跨地区经营、集中缴库的企业所得税,采取财政分配和税收分配两种情形相结合的分配模式。具体分享机制和模式是,汇总纳税企业的企业所得税收入50%由总机构在其所在地缴纳,采取财政分配模式;另外50%由所有分支结构在所在地按分摊比例就地缴纳,采取税收分配模式。

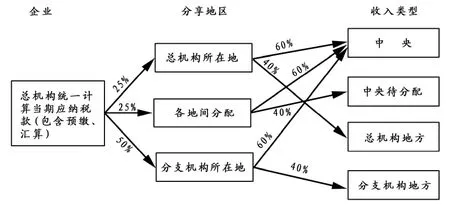

1.财政分配模式。总机构在其所在地缴纳全部税额的50%,其中,应纳税总额的25%就地办理缴库,所缴税款由中央与总机构所在地按照60∶40分享;另外的25%由总机构全额缴入中央国库,所缴纳税款的60%为中央收入,40%由财政部按各省市三年实际分享企业所得税占地方分享总额的比例定期向各省市分配。见图1。

图1 总机构统一计算补缴税款(含预缴、汇算)地方分享原理

2.税收分配模式。由分支机构缴纳的50%,主要借鉴美国洲际企业所得税分配方法,根据“古典规则”按照企业经营收入、职工人数和资产总额三因素将税款在相关地区之间分配。采用的计算公式是:某分支机构分摊比例=(该分支机构营业收入/各分支机构营业收入之和)×0.35+(该分支机构职工薪酬/各分支机构职工薪酬之和)×0.35+(该分支机构资产总额/各分支机构资产总额之和)×0.30。

三因素确定的理论依据是Musgrave(1984)提出的依据所得来源地原则分配税额,而所得来源主要是由供给和需求两个维度来决定的。供给方面的因素是财产和工资薪金,代表资本和劳动,是指产生价值的初始地。需求方面的因素是营业收入,是指价值的实现地。三个变量用来衡量公司所得的生产过程。资产总额的归属确定依据是生产地原则,营业收入的归属地依据是价值创造地,工资总额的归属确定依据是劳务发生地。采用三因素在地区间划分税收收益尽可能实现税收与税源一致,解决税收转移问题。“古典规则”在资产总额的确定中忽略了无形资产,但是从理论上体现了税收分配思想是个值得借鉴的方法。[1]

二、跨地区汇总缴纳企业所得税的问题分析

现行跨地区汇总缴纳企业所得税办法,进一步优化了利益分配机制。一是优化了分支机构分配税款的“三因素”方法。主要在计算资产总额时,加入无形资产,并采用了会计口径的统计方法,税源分配合理性增强。二是采取了税收分配和财政分配相结合的方法,立足实现税收与税源一致。但机制本身和实际执行过程中仍存在一些不足和缺陷。

1.分支机构税款分配依然欠科学。主要是分支机构“三因素”分配的指标设置仍欠合理。现行政策设置的指标更倾向于体现企业的生产规模而不是经营成果,对于规模大、亏损严重的分支机构,分配的税额反而多,这与企业所得税直接来源于“所得”的基本原理背道而驰,进而造成税源与税收不匹配。另外,“三因素”指标为固定指标。企业不分类型、不分行业、不分各分支机构所在地经济情况,按照同一指标分配税款难免过于片面,缺乏灵活性,有违税收公平原则且折损效率。

2.增加了政府干预企业经营行为的冲动。在实际经营活动中,企业对二级分级机构的认定存在主观性。许多企业往往在不同地区设立多个分支机构,并从内部管理角度对其进行级别划分,造成税款的任意划拨,改变了企业的组织形式。例如为了保证地方税收收入,地方政府会通过行政压力迫使本区域内不具有法人资格的分支机构变更为法人企业;将区域内总机构在外省市设立的法人企业变更为非法人性质的分支机构,从而干扰了企业正常的组织形式,加剧了税源与税收不匹配现象的产生。

3.信息技术滞后难以支撑制度的实施。首先,政策和技术不匹配。现行办法新增了分摊税款计算错误纠正的规定,在信息技术层面中缺少对应的修正模块,致使制度效果难以实现。信息技术层面难以满足现行跨地区汇总纳税政策的要求。其次,信息系统本身存在不足。信息系统中数据传输过程中出现丢失,数据库更新频率较低,无法及时反映跨地区汇总纳税企业的基本信息。最后,省际之间汇总纳税企业信息交换无法实现。目前,我国省际之间尚未联网,信息无法交换,存在交叉稽核比对信息无从做起等问题,信息技术难以为政策的有效实施提供技术支撑。

4.税收横向分配政策失衡。跨地区汇总纳税税源与税收背离的根本原因是与汇总纳税相衔接的合理的税收横向分配政策缺失,未能真正建立起各区域政府根据其税收收益权,取得其应得税收利益的科学分配机制。1994年分税制体制确立以来,更多关注的是中央、地方之间的纵向税权划分和税收分配关系问题,而对于地区间横向税收收益权的分割理论和横向财政分配问题关注较少。这使得一方面地方政府会运用行政权力干扰企业组织形式选择,干扰企业跨地区生产经营行为,进而加大了企业跨区经营的交易成本;另一方面,税收从欠发达地区流向发达地区和中心城市的单向趋势必然加大地区间财力差距,造成区域经济差距进一步扩大。在这种情况下,总分支机构企业所得税收入归属何地,绝不仅仅是单纯的税款征收行为,而是一种财力分配的形式。确立税收归属与税收来源一致性原则,依此规范税收归属这一分配形式,将为整个财税分配体制的完善奠定良好的基础。[2]

三、完善跨地区汇总缴纳企业所得税的政策选择

1.构建合理的税收分配机制。构建合理的税收分配机制是解决跨地区汇总纳税问题的关键。首先,跨地区总、分机构企业以税源贡献大小为依据,具体的分配比例要按照各方承担的成本和提供的公共服务数量、质量等因素合理确定,最终使得相关地区的税收收入能力与其税源能力相匹配。其次,在横向区域政府之间合理进行税收分配后,再根据各个不同区域经济发展水平和政府可支配财力,以及政府事权范围进行纵向税收分配,即中央政府和不同区域政府按照分税制财政管理体制要求,进行与事权一致的规范性收入划分。具体可结合汇总纳税企业税款分配比例,根据不同地区经济发展水平,划分不同标准,结合转移支付制度,形成多层次多元化的税收分配机制,从根本上解决不同区域税款的转移问题。最后,横向税收分配和纵向税收分配全部完成后,由中央政府综合跨地区汇总纳税企业各个区域情况,就经济、社会、文化和其他各项事业发展水平进行平衡性分析、判断,以社会公平为原则,实施个性化财政分配;也就是中央政府对地方政府进行财政转移支付,解决欠发达区域财政困难,推进区域之间的协调发展,实现地区间基本公共服务均等化的目标。

2.优化横向税收分配方法。我国现行政策采用“三因素”的横向税收分配方法,但“三因素”本身存在一定的缺陷,可以通过以下两种方法之一进行改进。

(1)提高营业收入所占的比重。现行办法中营业收入0.35的比重过低,应提高其比重,使各要素指标比重更加符合企业生产经营情况和税收负担能力。同时将“三因素”变为“四因素”,增加“利润总额”指标,当分支机构利润总额为负数时,该指标比重为0。这样,可使分支机构所得税贡献与经营效益更匹配,弥补原公式仅考虑分支机构规模、不考虑分支机构盈亏情况的不足。

(2)建立综合指标分配方法。税款分配由“三因素”指标与当地政府财政收入水平相结合来确定,首先,应根据各地区不同财政收入水平设置不同地区份额,给予偏远地区、经济欠发达地区制度倾斜,以平衡区域经济发展不平衡问题。其次,调整分配比例系数。我国现行政策分摊的比例为0.35、0.35、0.30,完全照搬美国的做法,笔者认为,应结合我国实际情况对其进行相应的调整与完善。职能部门应综合统计各方数据,定量分析各地区在相关税收中的贡献程度,可以按各地区的营业额、销售收入、资产总额、利润总额、职工工资总额等因素,设计测算出科学的税收分配系数,切实制定能够体现税收与税源相一致的分配公式。

3.建立跨地区经营企业所得税管理的配套机制。首先,完善汇总纳税征管信息平台。在大数据时代,信息技术系统是解决跨地区汇总纳税企业问题的有力支撑。一方面,依托网络技术,建立企业集团税收监控管理系统及信息共享平台。实现总机构与分支机构主管税务机构信息共享,尽可能实现分摊比例、各地预缴税款和预缴分配表等信息动态共享,改善总分机构信息不对称的现状。另一方面,建立并完善总机构与分支机构所在地税务机关之间的有效沟通机制,出台相应的管理规程,明确各自的权利和义务,量化税收征管效率。其次,加强跨地区汇总纳税企业的税源管理。应把跨地区汇总纳税企业作为重点税源进行日常税源管理,加强税收管理和反避税调查。再次,借鉴美国经验,建立省际间的纠纷协调机制。可以参照美国洲际税收委员会(Multistate Tax Commission)的运作模式和经验,建立跨省税收分配协调委员会,主要承担跨省市区税收分配的政策制定和管理,解决省市区之间的税收分配争议。最后,简化企业所得税分配办法和分配环节,中央分享部分按照60∶40比例直接在总机构所在地缴入中央国库,剩余地方分享部分按照相关分配因素和权数在各地区之间进行分配,直接缴入地方金库,取消财政调库环节。[3]

[1]孙隆英.关于企业所得税框架下总分机构汇总纳税的思考[J].涉外税务,2010,(9).

[2]邓远军.企业所得税汇总纳税下的区域税收分配问题探析[J].税务研究,2010,(11).

[3]张效功.总分支机构汇总与合并纳税的国际比较与借鉴[J].财会研究,2009,(11).